Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII веке2-я часть Габсбурги, Венгрия и турки

читать дальше

Конец XVI - первая половина XVII вв.

К концу XVI века под властью австрийской ветви Габсбургов (выделилась в 1521 - 1522 гг.) находились наследственные владения - Нижняя и Верхняя Австрия, Передняя Австрия, Штирия, Каринтия, Тироль, Крайна, Моравия, Силезия, Лаузиц (Лужица). В качестве избираемых королей они правили в Чехии и Венгрии и с 1556 года удерживали за собой трон императора Священной Римской империи.

Во всех владениях Габсбургов их власть была ограничена местными сословиями и сословными органами. Централизация управления даже в наследственных землях была далека от завершения и вызывала упорное сопротивление сословий.

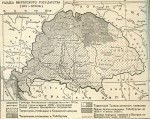

Венгрия в середине XVI века распалась на три части: центральная часть королевства вошла в состав Османской империи (эялет Буда); восточная была преобразована в княжество Трансильвания, находившееся в вассальной зависимости от Турции; западная составила королевство Венгрия, находившееся под властью Габсбургов.

Не имея ресурсов для ведения наступательных войн против османов Габсбурги придерживались оборонительной стратегии.

Удачно завершив войну с Ираном (ирано - турецкая война 1578 - 1590 гг.) османы возобновили наступление в Центральной Европе (Пятнадцатилетняя или <b>Долгая война, 1593 - 1605 гг.).

Боевые действия шли с переменным успехом, османы в 1594 году взяли важнейшую крепость Дьер, удержали Эстергом, потеряв при этом несколько других крепостей и т. п. В конце 1594 года на сторону Габсбургов перешли турецкие вассалы - Трансильвания, Валахия и Молдавия, оттянув на себя основные силы османов. Воспользовавшись этим, австрийцы нанесли туркам несколько чувствительных поражений в Венгрии и овладели Эстергомом (1595 г.). Однако уже в следующем году турки взяли еще одну мощную венгерскую крепость - Эгер, создав вокруг нее новый эялет, а в октябре 1596 г. разгромили армию Габсбургов в ожесточенном сражении у Мезекерестеша.

После этого в боевых действиях наступило затишье. Активность турок сдерживалась разгорающейся джелялийской смутой, а Габсбурги и их союзники сконцентрировались на борьбе вокруг Дунайских княжеств и Трансильвании.

Начиная с 1600 г. боевые действия в Венгрии вновь активизировались, но как и прежде, сводились, в основном, к борьбе за обладание важнейшими крепостями. Осенью 1600 года турки взяли еще одну важную крепость - Канижу, создав здесь очередной эялет. В следующем году войска Габсбургов овладели Секешфехерваром, но уже в 1602 г. турки отбили крепость, потеряв, в свою очередь, Пешт.

К 1604 году Габсбургам, удалось установить контроль над Трансильванией. Однако их господство вызвало резкое недовольство местного населения. Борьбу против Габсбургов возглавил один из местных магнатов Иштван Бочкаи. Уже к концу 1604 г. он очистил от габсбургских войск Трансильванию, а затем вторгся в Венгрию, где на его сторону перешло венгерское дворянство, недовольное политикой Габсбургов.

Воспользовавшись этим, турки перешли в наступление в Центральной Венгрии, отбив Эстергом и другие ранее потерянные территории (1605 г.). Оказавшись в критической ситуации, Габсбурги вынуждены были пойти на заключение мира с османами. Турция, в свете продолжающихся смут в Анатолии и возобновившейся войны с Ираном (ирано - турецкая война 1603 - 1612 гг.) также продолжения войны не хотела. В ноябре 1606 года был подписан мирный договор (Житвоторокский мир). Османы сохранили за собой Канижу и Эгер, Габсбурги добились отмены выплаты ежегодной дани Стамбулу и проч. В целом, договор зафиксировал сложившееся в регионе положение на ближайшие несколько десятилетий.

После окончания Пятнадцатилетней войны между Габсбургами и османами надолго установились мирные отношения. Турция до 1619 г. была связана тяжелой войной с Ираном, Габсбурги, после распада в 1610 г. (смерть Генриха IV) антигабсбургской коалиции Франции, Англии и Голландии были готовы к возобновлению войны, но не нашли поддержки у сословий собственных владений. Более того, отношения с сословиями вновь резко обострились, вылившись в открытый конфликт в Чехии (май 1618 г.), а затем и Силезии, Моравии, Венгрии, Верхней и Нижней Австрии. К концу 1619 года Габсбурги утратили контроль над большей частью своих владений.

Восставшие сословия обращались за поддержкой к Турции, однако турки не решились на прямое вмешательство, опасаясь втягиваться в масштабную войну в Европе в условиях тлеющего конфликта с Ираном. Стамбул ограничился дипломатической поддержкой и санкционировал вмешательство в борьбу с Габсбургами трансильванского князя Г. Бетлена.

Вторая половина XVII вв.

После окончания Тридцатилетней войны ожидалось, что Габсбурги обратят свое внимание на борьбу с турками. Особенно этого жаждали их венгерские подданные. Однако самих Габсбургов, силы которых были, к тому же, истощены многолетней войной, гораздо больше волновали положение в Германии и французская экспансия в Западной Европе. Ввязываться в серьезную войну* с османами они не хотели. В 1650 году был в очередной раз продлен мирный договор с султаном.

Разразившийся в конце 50 - начале 60-х гг. кризис в Трансильвании вынудил Вену вмешаться (полное уничтожение независимости княжества никак не устраивало Габсбургов). В начале 1661 года трансильванский князь Янош Кемень обратился к императору Леопольду за помощью против турок. В Трансильванию была послана австрийская армия под командованием Монтекукколи. Параллельно велись закулисные переговоры с турками о сохранении мира. Колебания венского двора парализовали активность Монтекукколи, не давшего ни одного сражения туркам и уже осенью 1661 покинувшего Трансильванию.

Добив Трансильванию, турки выступили уже против Габсбургов, использовав вторжение Монтекукколи в качестве повода к войне (австро-турецкая война 1663—1664 гг). Летом 1663 года турки осадили важнейшую крепость Эршекуйвар (Нове-Замки) и в сентябре того же года овладели ей. Однако успешные действия хорватского бана Миклоша Зиньи, командовавшего войсками на юге Венгрии, не дали османам развить успех.

С осени 1663 г. в Венгрию начали прибывать войска германских князей присланные в помощь императору. Позднее прибыл даже французский отряд.

В следующем, 1664 году, боевые действия шли с переменным успехом. К середине лета инициативу захватили турки, армия великого везиря Ахмеда-паши Кёпрелю двинулась к Вене. Однако 1 августа 1664 года Ахмед-паша был разгромлен Монтекукколи в сражении у Сентготхарда (Могерсдорфа).

Развивать успех Вена не стала и сразу же после этой победы, в августе 1664 г. подписала мирный договор с турками (Вашварский мир). Условия договора повторяли, в целом, условия Житвоторокского мира и были выгодны для турок. За ними оставались даже захваченные крепости Эршекуйвар, Варад и проч. Подписание мира на столь невыгодных условиях, сразу же после блестящей победы под Сентготхардом, было вызвано нежеланием венского двора связывать себе руки войной с османами на фоне растущей напряженности в Европе.

В Венгрии условия мира вызвали шок. Венгерская верхушка, убедившись в нежелании Габсбургов бороться за восстановление Венгрии, взяла курс на разрыв с Веной и восстановление Венгерского королевства под эгидой Франции или Османской империи (заговор Вешшелени). В антигабсбургское движение оказалась вовлечена большая часть венгерской аристократии и немалая часть дворянства. В 1670 году, после попытки поднять восстание против Вены, антигабсбургское движение было разгромлено, его лидеры казнены, а в Венгрии введено прямое правление императора. Множество венгерских дворян бежало в Трансильванию и к туркам.

Фактическая ликвидация венгерской независимости, сопровождавшаяся всяческими насилиями (в Венгрии были размещены императорские гарнизоны, налоги увеличены в 10 раз, преследовались протестанты и проч.) вызвала еще больший взрыв негодования в стране. Недовольство охватило широкие слои населения.

В августе 1672 года отряды дворян - эмигрантов (куруцев) вторглись из Трансильвании в Верхнюю Венгрию (Словакию), на их сторону сразу же перешла значительная часть региона. Восстановив привилегии Хорватии и уменьшив налоги в Венгрии венскому правительству удалось на время сдержать распространение восстания.

В 1677 году во главе движения встал молодой венгерский магнат Имре Тёкёли. При поддержке Франции, Трансильвании и Турции он добился больших успехов, заняв вскоре всю Верхнюю Венгрию. Успехи Тёкёли вынудили венское правительство восстановить независимость Венгрии, отменив репрессивные меры (1681 год) и вступить в переговоры с лидером повстанцев. Тёкёли некоторое время колебался, ведя переговоры и с Веной и со Стамбулом, но в конце концов склонился на сторону турок.

Успешно завершив войны с Польшей и Россией, османы снова обратили свой взор на запад. Нежелание Вены связывать себя войной с османами принималось Стамбулом за слабость. Не верили османы и в возможность создания широкой антитурецкой коалиции, рассчитывая одержать легкую победу над Габсбургами.

Габсбурги, не желая, в целом, войны с Турцией**, и надеясь на продление мирного договора со Стамбулом, параллельно искали союзников на случай войны с османами. Были достигнуты договоренности с Саксонией, Бранденбургом, другими германскими государствами. Важнейшим успехом стало заключение в марте 1683 года союза с Польшей, легшего в основу будущей Священной лиги. Огромную помощь Вене в деле сколачивания антитурецкой коалиции оказал римский папа Иннокентий XI.

В марте 1683 года османы объявили войну Габсбургам (война Священной лиги, 1683 - 1699 гг.).Ожидалось, что боевые действия вновь развернутся на территории Венгрии, при этом австрийское командование оттянуло большую часть своих сил к Вене, оставив Западную Венгрию без защиты. В результате, при подходе турецкой армии аристократия и дворянство Западной Венгрии, не надеясь защитить себя собственными силами, почти в полном составе перешли на сторону турок***. Не задерживаясь в Венгрии, османская армия совершила стремительный бросок к Вене, осадив ее в середине июля 1683 года. Приближение турок вынудило императора Леопольда и венских двор бежать в Линц, а оттуда в Пассау. Основные силы императорской армии сосредоточились невдалеке от Вены, ожидая подхода союзников. Вена, хорошо подготовленная к обороне, энергично защищалась, но к концу августа положение ее стало критическим. Соединившаяся, наконец, христианская армия (имперцы, поляки, баварцы и проч.), общее командование которой принял польский король Ян Собеский, в начале сентября атаковала и разгромила турок под Веной.

Верные себе Габсбурги сразу после победы предложили мир османам и распустили союзную армию. Однако Собеский проигнорировал это решение и двинулся вслед за отступающими османами. После некоторых колебаний за ним последовали и австрийцы. Тем временем, Кара Мустафа, приведя в порядок собственные войска, двинулся к Буде, в надежде продолжить борьбу. Однако в начале октября он был окончательно разбит союзниками в битве при Паркани, бежал и был казнен султаном.

Несмотря на все колебания Вены антитурецкая коалиция была официально оформлена в марте 1684 года договором о создании Священной лиги. Гарантом ее стал папский престол, к участию в лиге удалось, помимо Габсбургов и Польши, привлечь Венецию (объявила войну туркам в июле 1684 года). Союзники разделили сферы ответственности - Габсбурги должны были вести войну в Венгрии и Хорватии, Польша в Подолии и Молдавии, Венеция в Далмации, на Адриатике и в Греции.

Кампания 1684 года оказалась для Габсбургов менее удачной чем предыдущая. Несмотря на отдельные успехи, главная цель кампании - взятие Буды, важнейшего опорного центра османов в Венгрии, достигнута не была. В 1685 году австрийцы действовали более успешно, овладев важной крепостью Эршекуйвар и практически вытеснив Тёлёки из Верхней Венгрии.

Перелом был достигнут в 1686 году. Императорская армия, усиленная германскими контингентами и многочисленными добровольцами со всей Европы, после ожесточенной борьбы овладела Будой. Развивая успех, австрийцы в 1686 - 1687 гг. очистили от османов почти всю Венгрию.

В 1688 году императорская армия овладела еще одним важнейшим опорным пунктом османов - Белградом. В Греции венецианцы заняли Морею и Афины. Казалось, война близится к победному завершению, однако осенью того же, 1688 года, французская армия вторглась в Пфальц и на западе Европы разразился широкомасштабный конфликт (Война Аугсбургской лиги или Война за Пфальцское наследство, 1688 - 1697 гг.). Значительные силы Габсбургов оказались отвлечены на западный фронт, что облегчило положение турок. К тому же, в августе 1689 года скончался папа Иннокентий XI бывший душой Священной лиги, что еще более ухудшило ее положение.

Кампания 1689 года оказалась, тем не менее, успешной для австрийцев. Имперская армия при поддержке местных повстанцев очистила от турок почти всю Сербию и часть Македонии. Однако уже в следующем году турки перешли в контрнаступление, вновь заняв Сербию и Македонию. В октябре 1690 года армия Габсбургов была разбита у Белграда вновь уступив город туркам. В это же время Тёкёли, с помощью турок, захватил Трансильванию.

Впрочем, успехи турок не привели к перелому в войне. Тёкёли вскоре был вытеснен из Трансильвании, а в августе 1691 года турецкая армия вновь потерпела сокрушительное поражение в битве у Сланкамена (Саланкаменца).

После этого на фронте надолго установилось неустойчивое равновесие. В 1697 году турки предприняли последнюю попытку переломить ход войны, вновь собрав внушительную армию для похода в Венгрию. Однако в сентябре 1697 г. они были наголову разбиты Евгением Савойским в битве у Зенты. Эта победа фактически поставила точку в войне. В октябре 1698 года в Карловаце открылся мирный конгресс, закончившийся в ноябре 1698 - январе 1699 года подписанием серии мирных договоров между странами Священной лиги и османами (Карловацкий мир).

В соответствии с ними османы уступали Габсбургам Венгрию и Трансильванию, Венеции - Морею и часть Далмации, Польше - Подолию и Правобережную Украину, России - Азов.

Война, таким образом, закончилась практически полным освобождением Венгрии от османского владычества. Самим венграм, впрочем, это не принесло удовлетворения. Уже в 1687 году под давлением Габсбургов была изменена конституция Венгрии, а права венгров урезаны. Венгерские сословия лишились права избирать короля и надора (вице-короля), права на сопротивление королевской власти. Началось наступление на религиозные свободы и т. д. Попрание прав венгерских сословий вызывало растущее недовольство, в скором времени вылившееся и в вооруженную борьбу.

* Вялотекущая пограничная война между местными венгерскими и турецкими командирами шла почти непрерывно, несмотря на запреты и Вены и Стамбула. Временами она приобретала достаточно широкий размах.

** Внутри венского двора шла постоянная борьба между «партией войны» выступавшей за активную борьбу с османами и «партией мира» (или «испанской»), выступавшей за сохранение мира с Турцией и сосредоточение сил на борьбе с французской экспансией. Борьба этих партий, шедшая с переменным успехом и была причиной постоянных колебаний венской политики.

*** Измена венгров в разгар решающей схватки с османами похоронила в глазах европейского общественного мнения их имидж героических борцов с турками.

Трансильвания

читать дальше

Конец XVI - первая половина XVII вв.

Трансильвания как самостоятельное образование оформилась в середине XVI века.

Во главе государства стоял князь, избираемый государственным собранием и утверждаемый Стамбулом. Во внутренние дела княжества османы почти не вмешивались, во внешней политике князья также обладали широкой самостоятельностью. Зависимость от Стамбула выражалась в выплате небольшой дани, в военных предприятиях османов трансильванские войска вплоть до второй половины века не участвовали.

Население Трансильвании (к концу XVI в. чуть более 1 000 000 чел.) состояло из четырех основных групп - венгров, секеев (субэтнос венгров), саксов (немцев) и влахов (румын). Верхушка первых трех народностей (венгерское дворянство, секейская знать и патрициат саксонских городов) составляла высшие органы власти княжества - государственный совет и государственное собрание. Влахи к политической власти допущены не были.

Господствующие позиции в княжестве занимали протестанты - реформаты (к которым относилась большая часть венгерского дворянства), лютеране, (в большинстве своем, саксы) и унитарии. Часть населения оставалась католиками, влахи исповедовали православие.

Венгры вместе с секеями составляли более половины населения княжества, влахи около трети. Секеи (своеобразное военное сословие, что-то вроде военных поселенцев, освобожденных от налогов, но несущих военную службу) и саксы компактно жили на юго-востоке и юге княжества.

Вооруженные силы Трансильвании состояли из венгерского дворянского ополчения, отрядов секеев, отрядов хайдуков (с натяжкой, местный аналог казаков) и разного рода наемных отрядов. Саксы и влахи военной службы не несли. Скромные финансовые возможности княжества не позволяли содержать большую наемную армию, заставляя обходиться местными силами. Основу армии составляла легкая конница.

К началу Долгой войны Трансильванией управлял князь Жигмонт Батори (1581 - 1602), племянник известного Стефана Батория. В конфликте османов и Габсбургов он принял сторону последних, выступив против турок в союзе с Молдавией и Валахией. В январе 1595 г. Батори заключил союз с императором Рудольфом II, признав его сюзеренитет в качестве венгерского короля и обещав передать императору Трансильванию в случае отсутствия наследников.

Жигмонту удалось навязать свой сюзеренитет Валахии и (ненадолго) Молдавии. Трансильванские войска, с переменным успехом, действовали против турок в Валахии, Темешварском эялете и Венгрии.

В декабре 1597 года Батори заключил соглашение с Рудольфом о досрочной передаче ему Трансильвании и получив в качестве компенсации владения в Силезии удалился туда. Однако уже через несколько месяцев он вернулся и вновь сделался князем (август 1598 г.). В начале 1599 года Жигмонт вновь оставил престол, передав его польскому ставленнику (и своему двоюродному брату) кардиналу Андрашу Батори (1599) и удалившись в Польшу.

Усиление польского влияния в Трансильвании не устраивало Габсбургов и осенью 1599 года в Трансильванию вторгся поддерживаемый ими валашский господарь Михай Храбрый. Разбив А. Батори он захватил Трансильванию (а весной следующего года и Молдавию, объединив под своей властью три княжества). Популярностью среди трансильванцев Михай не пользовался и уже в сентябре 1600 года против него восстали венгерские дворяне, поддержанные габсбургскими войсками генерала Дж. Басты*. Михай был разбит и оставил Трансильванию.

Княжество перешло под контроль генерала Басты и Габсбургов. Недовольные этим трансильванские сословия вновь призвали на престол Жигмонта Батори (февраль 1601 г.). Начавшаяся война, в целом, складывалась для Батори неудачно и в 1602 году он в очередной раз предпочел договориться с Габсбургами, в третий раз, уже окончательно, оставив княжество (июль 1602 г.)**.

Борьбу против Габсбургов пытался продолжить один из его соратников Мозеш Секей, однако летом 1603 года был разбит и погиб.

Господство Габсбургов, тем не менее, оказалось недолгим. Уже в октябре 1604 года в княжестве вспыхнуло массовое восстание, во главе которого встал Иштван Бочкаи (1605 - 1606). К концу года он очистил княжество от габсбургских войск, а затем вторгся в Венгрию. Венгерское дворянство массово переходило на его сторону. В июне 1606 года Габсбурги вынуждены были подписать с Бочкаи (в 1605 году избранным князем Трансильвании) мирный договор (Венский мир), признав независимость Трансильвании, уступив Бочкаи часть территории Венгрии и гарантировав права венгерских сословий.

После смерти Бочкаи (1606 г.) и недолгого правления Жигмонта Ракоци (1607 - 1608) престол княжества перешел к Габору Батори (1608 - 1613). В 1611 году Батори пытался захватить Валахию, но потерпел неудачу. Внутренняя политика князя вызывала большое недовольство населения, а попытка сблизиться с Габсбургами вызвала острую реакцию османов. В 1613 году он был свергнут и убит, а князем стал Габор Бетлен (1613 - 1629).

Укрепив положение княжества, Бетлен, с одобрения Стамбула, включился в борьбу с Габсбургами. В 1619 году он вторгся в Венгрию, где на его сторону перешла большая часть дворянства и магнатов. В августе 1621 года трансильванский князь был избран королем Венгрии. Поражение чехов у Белой горы вынудило Бетлена искать мира с императором Фердинандом. По соглашению подписанному в декабре 1621 года от отказывался от королевского титула и освобождал большую часть занятой территории в обмен на присоединение 7 венгерских комитатов к Трансильвании, денежную субсидию на содержание крепостей, а также герцогский титул и земли в Силезии для себя лично.

Бетлен еще дважды вторгался во владения Габсбургов (в 1623 - 1624 и 1626 гг.), оказывая поддержку своим союзникам протестантам, но повторить свой успех уже не смог. Эти походы также заканчивались заключением мирных соглашений с Габсбургами, подтверждавшими, в целом, условия первого.

Активность Бетлена не позволила Габсбургам расправиться с венгерскими сословиями также как с чешскими.

В конце 20-х годов Бетлен развил бурную деятельность, сколачивая антипольскую коалицию (Трансильвания, Россия, Швеция, Османская империя и проч.) и собираясь даже претендовать на польскую корону, но смерть разрушила его планы.

Сменивший Бетлена Дьёрдь I Ракоци (1629 - 1648) действовал в том же русле. За время его правления положение Трансильвании еще более укрепилось. В 1635 году валашский господарь Матей Басараб признал себя вассалом Трансильвании. Ракоци пытался (с переменным успехом) подчинить себе и Молдавию.

Князь возобновил и вооруженную борьбу против Габсбургов. В 1644 году, заключив союз с Францией и Швецией, он вторгся в Венгрию. Войска Ракоци заняли почти всю Верхнюю Венгрию (Словакию), однако под давлением Порты, опасавшейся втягивания в конфликт, в декабре 1645 г. князь подписал в Линце мирный договор с Габсбургами. Договор существенно расширял территорию Трансильвании и права протестантов Венгрии.

Также как и Бетлен Ракоци пытался добиться польской короны, рассчитывая, после смерти Владислава, посадить на престол Польши своего сына Жигмонта, однако успеха также не имел.

*Габсбурги сами хотели контролировать Трансильванию и в решающий момент отказали в поддержке Михаю.

Вторая половина XVII вв.

Ставший в 1648 году трансильванским князем Дьёрдь II Ракоци (1648 - 1657, 1658 - 1660) основной задачей своего правления видел освобождение от османского владычества. Не найдя поддержки у Габсбургов, он нацелился на корону соседней Польши, рассчитывая использовать ее для борьбы с османами и создания антитурецкой коалиции.

Ожидая подходящего момента, Ракоци помог утвердиться в соседних Молдавии и Валахии своим союзникам, Георге Стефану и Константину Щербану , признавшим его сюзеренитет, а в сентябре 1656 году заключил союз и с Хмельницким. В конце 1656 года шведский король Карл X терпевший неудачи в Польше предложил Ракоци союз и польскую корону в обмен на поддержку. В декабре 1656 года Трансильвания и Швеция заключили союз, а уже в январе 1657 года армия Ракоци, усиленная молдавскими, валашскими и казацкими отрядами вторглась в Польшу.

Поддержки среди поляков Ракоци не нашел, союз со Швецией восстановил против него Габсбургов и Россию. Вскоре против планов князя выступил и Стамбул, уже давно недовольный его активностью. В конце января 1657 г. Ракоци было приказано прекратить поход и вернуться в Трансильванию, однако он отказался.

Авантюра трансильванского князя быстро потерпела неудачу. Сначала, по требованию Стамбула, его армию оставили молдавские и валашские отряды. В июне 1657 г. Ракоци покинул шведский король, вынужденный отвести войска к побережью из-за начавшейся войны с Данией. Затем ушли и казаки.

Окруженный поляками Ракоци вынужден был 22 июля 1657 г. подписать тяжелый мир с Польшей, отказавшись от претензий на польскую корону и союза со шведами и казаками, а также согласившись выплатить Польше значительную контрибуцию (1,2 млн. форинтов).

На отступавшую из Польши армию Ракоци по приказу султана напали крымские татары, разгромив ее (большая часть трансильванцев попала в плен), однако самому князю удалось спастись. Вслед за этим татары напали и на Трансильванию, разорив земли секеев.

В ноябре 1657 года, по требованию Стамбула, трансильванское государственное собрание сместило Ракоци, избрав новым князем Ференца Редеи (1657 - 1658). Уже в январе 1658 года Ракоци вернул себе трон, что привело к новому вторжению турецких и татарских войск в Трансильванию. Столица Дюлафехервар (Альба - Юлия) и крупнейшие города княжества - Коложвар (Клуж), Марошвашархей (Тыргу-Муреш) были разорены и сожжены. Однако сам Ракоци разбит не был и продолжил борьбу.

Пытаясь найти выход из кризиса, в октябре 1658 года трансильванские сословия под давлением Порты избрали князем Акоша Барчаи (1658 - 1660). Однако к декабрю 1659 года Ракоци вновь овладел всей Трансильванией, вытеснив из княжества турецкие войска, Барчаи бежал.

В мае 1660 года армия Ракоци была, наконец, разбита турками, сам он скончался от ран. Продолжив наступление, к концу лета 1660 г. турки овладели важнейшей крепостью Трансильвании - Варадом (Орадя), создав на захваченной территории новый Варадский эялет.

Поглощение турками Трансильвании не устраивало Габсбургов и январе 1661 года трансильванские сословия избрали князем авторитетного соратника Дьёрдя I и Дьёрдя II Яноша Кеменя (1661 - 1662) поддержанного Веной и Венгрией (Барчаи отрекся от престола). Стамбул не признал Кеменя. В апреле 1661 г. новый князь при поддержке сословий отложился от Турции, призвав на помощь Габсбургов. Однако существенной помощи Кемень не получил, более того, Вена и Стамбул заключили тайное соглашение, в соответствии с которым Габсбурги отказывали в помощи Кеменю, а турки обязывались сохранить самостоятельную Трансильванию. Летом 1661 г. в Трансильванию вновь вторглись турецкие войска, в августе, под давлением турок, государственное собрание сместило Я. Кеменя, избрав вместо него турецкого ставленника Михая Апафи (1661 - 1690).

Кемень отказался признать свое низложение и пытался продолжить борьбу, но в январе 1662 г. был разбит османами и погиб.

Польская авантюра Ракоци стала поворотным моментом в судьбе Трансильвании, приведя к резкому ослаблению княжества. Трансильвания потеряла четверть своей территории, подверглась страшному разорению, понесла огромные людские потери. Тяжелый урон был нанесен финансам княжества (выплата контрибуции Польше, выкуп из татарского плена воинов Ракоци, турецкая дань).

Михай Апафи оказался на княжеском престоле случайно, однако сумел достаточно быстро укрепить свое положение. В отличии от своих предшественников он стремился действовать, в первую очередь, дипломатическими методами, балансируя между Веной и Стамбулом. Основной целью своего правления Апафи видел освобождение княжества от османского господства, при сохранении государственности Трансильвании.

В рамках своей внешнеполитической линии Апафи вел закулисные переговоры о переходе под власть Габсбургов, что не мешало ему одновременно поддерживать движение куруцев и участвовать в походе Кара Мустафы на Вену (впрочем, от непосредственного участия в осаде столицы Габсбургов Апафи уклонился).

В 1687 году Трансильвания была занята австрийской армией, Апафи и государственный совет княжества принесли присягу императору Леопольду. В мае 1688 года трансильванцы вынуждены были согласиться и на присоединение к Венгерскому королевству Габсбургов (Фогарашская декларация).

Летом 1690 года, уже после смерти М. Апафи (апрель 1690 г.) османы предприняли последнюю попытку вернуть Трансильванию, направив сюда Имре Тёкёли с отрядами куруцев, усиленными турецкими, татарскими, валашскими и молдавскими войсками. На сторону Тёкёли перешла большая часть трансильванцев. В августе 1690 г. он разгромил в битве при Зернешти трансильванско-австрийскую армию и в сентябре того же года был избран трансильванским князем. Заняв престол, он сразу же предложил Габсбургам союз, в обмен на признание себя князем, однако понимания не нашел. Уже в октябре 1690 г. Тёкёли был вытеснен из Трансильвании австрийскими войсками и княжество окончательно перешло под контроль Габсбургов.

Успехи турок в начале 90-х годов позволили трансильванцам добиться восстановления государственности, хотя и в сильно урезанном виде. Желая сохранить контроль над Трансильванией Габсбурги предоставили княжеству особый статус, отказавшись от включения его в состав Венгерского королевства и сохранив политические и религиозные свободы трансильванцев (диплом Леопольда I, 1690 г.)

Последний трансильванский князь Михай II Апафи (1690 - 1697), юный сын М. Апафи был в 1686 году вывезен в Вену и в мае 1697 года отрекся от княжеского титула в пользу Габсбургов. В 1699 году переход Трансильвании под власть Габсбургов признали и османы.

Молдавия и Валахия

читать дальше

Конец XVI - первая половина XVII вв.

Уже в начале Долгой войны молдавский и валашский господари Арон Тиран (1592 - 1595) и Михай Храбрый (1593 - 1601) вместе с трансильванским князем Жигмонтом Батори перешли на сторону Габсбургов, начав боевые действия против турок. Весной 1595 г. трансильванский князь потребовал от правителей Дунайских княжеств признать себя вассалами Трансильвании. Михай нехотя подчинился, отказавшийся Арон был свергнут и заменен ставленником Батори Штефаном Рэзваном (1595). Усиление трансильванского (и габсбургского) влияния в княжестве не устраивало Польшу и в том же году Штефан Рэзван был свергнут вторгшимися в княжество поляками, посадившими на господарский престол своего ставленника Иеремию Могилу (1595 - 1606). Османы, занятые на других фронтах, утвердили на престоле Могилу и Молдавия, оставаясь вассалом султана, фактически оказалась в сфере влияния Польши.

Выход из войны Молдавии и неудачи габсбургских войск в Венгрии заставили валашского господаря Михая, довольно успешно воевавшего с турками, в октябре 1596 года заключить мир с османами. Сохранив, несмотря на это, тесные связи с Габсбургами, он существенно укрепил свое положение за счет венских субсидий.

Тем временем, поляки добились возведения своего ставленника кардинала Андраша Батори (1599) на престол Трансильвании. Следующим шагом должна было стать замена Михая Храброго братом Иеремии Могилы Симионом. Не дожидаясь этого, осенью 1599 г. Михай вторгся в Трансильванию, разгромил и сверг А. Батори и объявил себя князем. Весной 1600 г. он захватил и Молдавию, объединив под своей властью три княжества.

Однако торжество Михая было недолгим. Уже осенью 1660 г. вторгшиеся в Молдавию поляки восстановили на престоле И. Могилу. Одновременно, восставшие трансильванцы, при поддержке габсбургских войск генерала Дж. Басты* выбили Михая из Трансильвании. Вслед за этим он потерял и Валахию - вторгшиеся в страну поляки, при поддержке валашского боярства, посадили на престол Симиона Могилу (1600 - 1602). Михай бежал в Вену**.

Османы не позволили польскому ставленнику закрепиться еще и в Валахии. Симион был заменен сначала Раду Михней (1601 - 1602), а затем Раду Щербаном (1602 - 1610).

Польское влияние сохранялось только в Молдавии, где умершего Иеремию сменил его сын Константин Могила (1607 - 1611).

Окончание войны с Ираном и трудности поляков в России позволили османам вытеснить их и из Молдавии. В 1612 году К. Могила был заменен Штефаном Томшей (1612 - 1615). Пытаясь восстановить свое влияние поляки вскоре изгнали Томшу, посадив на престол малолетнего сына Иеремии Александра Могилу (1615 - 1616). Однако он, в свою очередь, был смещен вторгшимися в княжество османскими войсками и заменен бывшим валашским господарем Раду Михней (1616 - 1619).

На прямой военный конфликт с османами Польша пойти не решилась и в сентябре 1617 года между поляками и османами было заключено соглашение, в соответствии с которым Польша отказывалась от поддержки кандидатов на молдавский, валашский или трансильванский престол и какой-либо «опеки» над Молдавией.

Достигнутое соглашение, впрочем, мало что изменило, не изменила положения и война 1621 - 1622 гг., поляки по прежнему добивались установления контроля над княжествами, османы столь же упорно этому противодействовали. Эта борьба сопровождалась традиционной чехардой на престолах княжеств.

Во второй четверти века эта чехарда временно приостановилась, на валашском престоле надолго закрепился Матей Басараб (1632 - 1654), а на молдавском Василий Лупу (1634 - 1653). Положение княжеств при них существенно укрепилось, но между собой они не ладили, неоднократно предпринимая безуспешные попытки согнать друг друга с престола. Басараб опирался на поддержку князей соседней Трансильвании и, в целом, занимал стойкую антиосманскую позицию, пытаясь (хотя и безуспешно) реализовать идею антиосманского союза. Лупу, в начале правления считавшийся османской креатурой, впоследствии установил тесные отношения и с Польшей и отличаясь исключительным политическим чутьем много лет успешно лавировал между османами, Польшей, Трансильванией и Крымом. Конец его политической карьеры оказался связан с восстанием Хмельницкого. В сентябре 1650 г. Молдавия подверглась нападению крымских татар и казаков Хмельницкого***. В. Лупу вынужден был пообещать Хмельницкому союз, а его сыну Тимофею руку своей дочери. Попытки господаря уклониться от своих обязательств успеха не имели и осенью 1652 г. он вынужден был стать союзником и сватом Хмельницкого. Союз с Хмельницким вызвал недовольство молдавских бояр, при поддержке Трансильвании и Валахии свергших Лупу с престола. Его место занял ставленник Трансильвании Георге Стефан (1653 - 1658). Попытка Лупу вернуть престол при помощи казачьего войска возглавляемого зятем господаря Т. Хмельницким успеха не имела. Хмельницкий-мл. потерпел поражение и был убит, а Лупу вынужден был бежать в Малороссию.

*Габсбурги сами хотели контролировать Трансильванию и в решающий момент отказали в поддержке Михаю.

** В начале 1601 года трансильванцы изгнали из княжества и габсбургские войска. Михай, вместе с всё тем же Бастой, был поставлен во главе армии посланной для отвоевания Трансильвании. В разгар кампании он был предательски убит Бастой, по неясным причинам.

*** Хмельницкий хотел разорвать союз Польши и Молдавии.

Вторая половина XVII века

В Дунайских княжествах сохранялась обычная для них внутриполитическая нестабильность, отражавшаяся и на их внешней политике. Часто менявшиеся господари вынуждены были, ради сохранения собственной власти, непрерывно лавировать, учитывая интересы боярских группировок, соседних держав и Стамбула.

В 1654 году, при поддержке Трансильвании, господарями Молдавии и Валахии стали соответственно Георге Стефан (1653 - 1658) и Константин Щербан (1654 - 1658). За участие в польской авантюре Ракоци оба они в 1658 году были смещены турками и заменены Георге Гику (1658 - 1659) и Михней III (1658 - 1659). Последний, заключив союз с Ракоци, уже осенью 1659 г. восстал против османов. Нанеся им несколько поражений, Михня уже в декабре 1659 года сам был разбит и ушел в Трансильванию (где вскоре и умер). На его место в Валахию был переведен молдавский господарь Георге Гику (1659 - 1660), смененный на молдавском престоле, сыном Василия Лупу Стефаницей.

Чехарда на молдавском и валашском престолах продолжалась и далее, всего, за три десятилетия, с 1654 по 1683 г., господарями Молдавии успело побывать 10 человек, а Валахии - 8 человек (некоторые не по одному разу). Турки часто меняли господарей, пытаясь добиться от них послушного следования в русле османской политики. К этому добавлялись борьба и интриги боярских группировок, а в случае с Молдавией еще и влияние Польши, также стремившейся утвердить на Молдавском престоле своего ставленника.

В целом, контроль Османской империи над Дунайскими княжествами постепенно усиливался, а финансово-экономические требования турок росли. Особенно сильно ухудшилось положение Молдавии, ставшей основной базой османской армии (и отчасти ареной боевых действий) во время войн с Польшей и Россией.

В ходе войны Священной лиги Дунайские княжества (в первую очередь Молдавия) сделались полем боя между турками, Польшей и Габсбургами.

Польский король Ян Собеский, после победы над османами под Веной, ставил своей целью вытеснение османов из Подолии, Молдавии и Буджака. Осознавая трудности осады прекрасно укрепленного центра Подолии, Каменец-Подольска, Собеский планировал занять Молдавию и перерезав коммуникации османов вынудить их оставить Каменец. В борьбе за Молдавию поляки рассчитывали на помощь со стороны пропольски настроенного молдавского боярства.

В 1684, 1685 и 1686 годах польская армия вторгалась в Молдавию, однако вытеснить османов и закрепиться на большей части территории княжества полякам не удалось. Была занята только часть Северной Молдавии. Не оправдались и надежды на молдавское боярство и (по-прежнему часто меняющихся) господарей. Последние, видя неспособность поляков к затяжной борьбе, предпочитали сохранять верность османам.

В 1691 году Собеский совершил последний крупный поход в Молдавию, вновь почти не давший результатов. После этого военная активность поляков снизилась почти до нуля, парализованная внутриполитическими проблемами Польша оказалась неспособна вести наступательную войну.

По Карловацкому миру 1699 г. поляки, тем не менее, получили обратно Каменец и Подолию (а также и Правобережную Украину), вернув османам захваченные территории Северной Молдавии и отказавшись от претензий на княжество.

Господари Валахии Щербан Кантакузин (1678 - 1688) и Константин Брынковяну (1688 - 1714) под влиянием австрийских успехов в 80-х гг. вели тайные переговоры о переходе на сторону Габсбургов. Нежелание последних гарантировать независимость княжества и наследственный характер власти господарей удержали правителей Валахии на стороне Стамбула.

Балканские народы

читать дальшеНа Балканах, в целом, наблюдались те же социально-экономические изменения что и по всей империи - упадок тимарной системы, рост частного землевладения и т. п.

Во второй половине века усилился кризис в сельском хозяйстве, переживало упадок горное дело (старые запасы полезных ископаемых истощались, разработка новых не велась из-за отсутствия средств), прекратился рост городов.

Уровень развития отдельных регионов существенно различался. Наиболее благополучными в первой половине века были приморские районы жившие за счет торговли, особенно выделялся Дубровник, являвшийся главным торговым центром империи на Адриатике. Войны с венецианцами в середине - второй половине века, а также распространение пиратства привели к упадку морской торговли и тяжело сказались на приморских городах. Дубровник в 1667 году был разрушен землетрясением и от этого удара уже не оправился.

В горных районах Греции, Черногории, Герцеговины, Албании османская власть оставалась почти номинальной, местные племена и общины продолжали управляться местной знатью.

Продолжался процесс исламизации (уже к концу XVI века в Румелии мусульмане составляли 20% населения). Мусульмане составляли большинство населения во Фракии и Боснии, много их было и в Болгарии. Начался процесс исламизации Албании, ранее полностью христианской, особенно сильный в северных ее районах, а также и Черногории. Постепенно сокращалась доля христиан среди местной феодальной верхушки.

В Стамбуле во второй половине века окончательно оформилась прослойка фанариотов. Начиная с 1669 года они начинают назначаться на высокие должности в турецкой администрации (драгоманов и проч.).

Кандийская война и, особенно, война Священной лиги сопровождались массовыми перемещениями населения и изменениями его религиозного и этнического состава.

В Боснии, католики сотрудничавшие с венецианцами в ходе обеих войн массово переселялись во владения итальянцев, спасаясь от мести османов (что естественно вело к увеличению доли мусульман среди боснийского населения).

Такая же картина наблюдалась в Сербии в конце войны Священной лиги. Кровавые расправы османов после восстаний 1689 г. в Македонии и Сербии вызвали массовое бегство сербов за Дунай и Саву, на территорию Венгерского королевства (Банат, Славония, Бачка, Баранья). Во время Великого переселения 1690 года родину покинуло 60 000 - 70 000 сербов, в первую очередь, горожан. Запустела Старая Сербия (Косово и Метохия). Сюда на место ушедших сербов начали переселяться албанцы-мусульмане.

В Греции греческое население активно переселялось в завоеванную венецианцами Морею, место переселенцев в районах континентальной Греции также занимали албанцы.

@темы:

история,

книги,

СТ,

orient,

конспект