вторник, 27 сентября 2016

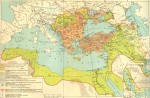

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV-XVI вв.Первая книга своеобразной мини-серии, продолженной уже в 90-х годах

двумя сборниками по XVII веку. Первый блин, как водится, вышел комом - насколько хороши сборники по XVII веку, настолько же и плох этот. Особенно удручающее впечатление производят главы написанные И. Б. Грековым - помесь устаревших концепций (Крым - послушная марионетка османов, османские планы покорения Поволжья и даже России и т. д.), авторской фантазии и откровенного конспироложества.

читать дальшеОсманская империя

читать дальше

Малая Азия была завоевана и заселена тюркскими племенами в конце XI - XII вв. К XIII в. большая часть региона входила в состав сельджукского султаната Рум (он же Конийский или Иконийский султанат). В 1242 - 1243 гг. он был разгромлен монголами, утратил независимость, пришел в упадок и к началу XIV века окончательно распался. В процессе распада султаната в Западной и Центральной Анатолии образовалось два десятка небольших тюркских бейликов (княжеств) формально зависимых от Сельджукидов или монгольских Ильханов. Наиболее значительными из них были бейлики Караман и Гермиян. Между собой они вели ожесточенную борьбу за влияние, поглощавшую большую часть сил этих княжеств.

На побережье Эгейского моря оформились небольшие, но динамично развивавшиеся бейлики Айдын, Ментеше, Сурухан и Карасы (Караси). Обзаведясь собственным флотом они вскоре занялись пиратством и работорговлей. Активность эгейских бейликов вызвала ответную реакцию христианских держав. В 1343 - 1348 гг. против них был организован крестовый поход (Венеция, папа, Франция, Неаполь, госпитальеры и проч.). Крестоносцы отвоевали у турок Смирну (Измир) и причинили бейликам серьезный урон, приведший к упадку эгейских эмиратов.

На северо-западе Малой Азии, на границе с Византией образовался бейлик Османов. Ранняя его история неизвестна. По официальной османской версии, легендарный основатель династии Эртогрул получил от сельджукского султана Алаэддина Кей-Кубада (1219 - 1236) небольшое владение (удж) на византийской границе. Наследником Эртогрула стал его сын Осман (1258 - 1324 или 1326), давший имя династии и государству. Первое достоверное известие об османах относится к 1289 г., когда Осман захватил у Византии небольшой город Караджахисар (Мелангия). В 1299 г. бейлик освободился от власти сельджукских султанов, хотя продолжал еще некоторое время признавать свою зависимость от ильханов и даже платить им небольшую дань.

Осман существенно расширил территорию своего бейлика за счет соседних византийских земель. При нем начала складываться тимарная система - за военную заслуги Осман раздавал своим приближенным и воинам землю и другие доходные объекты в наследственное «кормление» для обеспечения их службы.

Преемником Османа стал его сын Орхан (1324 или 1326 - 1360 или 1362). Орхан существенно расширил территорию государства, овладев византийскими Пруссой (Бурса, 1326 г.), Никеей (Изник, 1330 г.), Никомедией (Измит, 1337 г.) и выйдя к берегам Мраморного моря. Бурса стала новой столицей бейлика.

На западе был поглощен ослабленный борьбой с крестоносцами бейлик Карасы. Вмешавшись в гражданскую войну в Византии османы впервые появились в Европе, закрепившись на Галлиполийском полуострове.

До Орхана основу османского войска составляли племенные ополчения, а также иррегулярные отряды гази и акынджей - добровольцев стекавшихся на границу ради ведения священной войны и в поисках добычи и славы. В дополнение к ним при Орхане были созданы отряды пехотинцев-яя и конных мюсселлемов. Служившие в них воины получали земельные участки освобожденные от налогов, а в военное время еще и жалованье из казны бейлика. При Орхане же, вероятно, начинает формироваться и корпус янычаров (по другим сведениям уже при Мураде).

Параллельно с османами завоеванием европейских земель занимались и представители других бейликов и отдельные мусульманские военачальники, действовавшие на свой страх и риск - т. н. беи-завоеватели.

Наследник Орхана Мурад I (1362 - 1389) продолжил завоевательную политику и в Европе и в Азии. В 1362 (?) г. он взял Адрианополь (Эдирне), перенеся сюда позднее столицу своего государства. Османы овладели почти всей Фракией, большей частью Македонии, частью Болгарии и Сербии. Болгарские государства (Тырновское и Видинское царства и деспотат Добруджа) и позднее (уже при Баязиде) Сербская деспотовина сделались вассалами османов.

В 1389 г. Мурад был убит на Косовом поле. Сменивший его сын - Баязид I (1389 - 1402) продолжил завоевательную политику отца. При нем была окончательно завоевана большая часть Болгарии. В Азии Мурад и Баязид подчинили себе все бейлики Западной и Центральной Анатолии.

Структуры османского государства получили при Мураде и Баязиде дальнейшее развитие. Ранние османы ориентировались прежде всего на сельджукские образцы государственного строительства.

Мурад принял титул султана, уже при Орхане появляется должность великого везира, соединявшего в своих руках военное и гражданского управления (сам титул введен Мурадом). Начинает формироваться финансовое ведомство, развивается шариатская судебная система - в 1362 -1363 гг. учреждаются должности кадиаскеров Румелии и Анатолии.

Получила развитие и административная система - в 1362 г. османские владения в Европе были объединены в бейлербейлик Румелия, в 1393 г. был создан бейлербейлик Анатолия. Они подразделялись на более мелкие единицы - санджаки.

Развивалась тимарная система, в 1375 г. были учреждены более крупные тимарные владения - зеаметы (получавшиеся, в частности, санджакбеями), а позднее хассы, привязанные к определенным должностям (например, великого везира).

Беи-завоеватели, признавшие власть османов, сохранили за собой захваченные ими территории, управляя ими практически независимо, содержа собственные военные отряды и раздавая своим воинам тимары*.

На особом положении находились и племена кочевых тюрок (юрюков), переселившихся на Балканы и получивших здесь территории для кочевок.

Характерной чертой религиозной жизни раннего османского государства была высокая активность дервишских орденов и других религиозных братств, игравших, в частности, значительную роль в исламизации балканских территорий.

Успехи османов вскоре вызвали острую реакцию их могущественных соседей на западе и востоке. Нападение западных христианских держав Баязиду удалось отразить, разбив крестоносцев под Никополем (1396 г.), однако столкновение с империей Тимура едва не закончилось для османского государства гибелью. В 1402 г. Тимур нанес османам сокрушительное поражение под Анкарой, султан Баязид попал в плен, где вскоре и умер. Опустошив Малую Азию, Тимур восстановил независимость анатолийских бейликов, а собственно османские владения разделил между четырьмя сыновьями Баязида. Последние немедленно сцепились друг с другом, после долгой борьбы к 1413 г. власть сосредоточил в своих руках Мехмед I (1413 - 1421).

Затяжной характер борьбы объяснялся ее отчасти социальным характером - активное участие в ней приняли группы населения недовольные характером развития османского государства - яя, мюселлимы, акынджи, пограничные беи и т. д. Эта борьба продолжилась и в ходе правление Мехмета (восстание Бедреддина и проч.) и в начале правления его наследника Мурада II (1421 - 1451).

Мураду удалось восстановить османское государство в прежних границах, в частности были окончательно покорены анатолийские бейлики (за исключением Карамана). На Балканах он вел, с переменным успехом, затяжную борьбу с Венгрией и ее союзниками, окончившуюся, в конце концов, победой османов.

Мехмед II (1451 - 1481) в 1453 г. захватил Константинополь, завершив тем самым этап становления государства, с этого времени обычно называемого Османской империей.

После овладения Константинополем Мехмед завершил завоевание Балкан, практически вытеснив отсюда венгров и к 1464 г. овладев Сербией и Боснией, а позднее, после продолжительной войны против Венеции и албанцев Скандербега, Албанией и почти всей Грецией. Был установлен также контроль над черноморским регионом - в 1475 г. захвачены генуэзские владения в Крыму и приведено к вассальной зависимости Крымское ханство (позднее - в 1485 г. османы захватили и черноморские порты Молдавии - Белгород и Килию, превратив Черное море в «османское озеро»).

В Азии Мехмед и его преемник Баязид II (1481 - 1512) вели упорную борьбу с Караманом и союзным ему государством Ак-Коюнлу, достигшим расцвета в правление Узун-Хасана (1453 - 1478). Сокрушив Караман и потеснив Ак-Коюнлу (70-е гг. XV века), османы вскоре столкнулись с унаследовавшими земли Ак-Коюнлу Сефевидами и государством мамлюков.

Мамлюки вскоре были сокрушены Селимом I (1512 - 1520), Сефевиды на два последующих столетия сделались постоянным противником османов в Азии.

Сулейман I (1520 - 1566) возобновил наступление на европейском направлении, сокрушив Венгерское королевство (1526 г.) и установив контроль над большей частью его территории. К концу XVI в. Османская империя вела борьбу с Габсбургами в Центральной Европе, с Венецией, Испанией и их союзниками на Средиземном море и с сефевидским Ираном на востоке.

* Впоследствии они и их потомки лишились политической и военной власти, но сохранили за собой, на правах частной собственности (мульк), свои обширные земельные владения. Позднее большая их часть для защиты от произвола властей была передана в управление религиозным организациям в качестве вакфов. Сохранив таким образом свои богатства, некоторые семьи бывших беев-завоевателей вновь начинают выдвигаться на первые роли с конца XVII в., на фоне упадка тимарной системы.

Венгрия

читать дальше

До битвы при Мохаче

[Венгрией на протяжении большей части XIV в. правила венгерская ветвь Анжу-Сицилийской династии. Второй (и последний) ее представитель - Людовик (Лайош) I Великий (1342 - 1382), при котором венгерское королевство достигло своего расцвета, в 1370 - 1382 гг. занимал также и польский престол. Наследников мужского пола у Людовика не было и после его смерти венгерский трон перешел к зятю - Сигизмунду (Жигмонту) I Люксембургскому (1387 - 1437), сыну императора Карла IV. В начале правления ему пришлось вести напряженную борьбу с неаполитанскими претендентами на престол, поддерживаемыми хорватами, Венецией, Боснией и магнатскими группировками. С 1410 г. Сигизмунд был также и римским королем (в 1433 - 1437 гг. - императором Священной Римской империи), а с 1419 г. и королем Чехии, в силу чего подолгу отсутствовал в Венгрии. Королевская власть за время его правления существенно ослабла, а магнатские группировки усилились.]

У Сигизмунда также не было наследника и преемником его стал зять - Альбрехт (Альберт) Габсбург (1437 - 1439), герцог австрийский (почти одновременно он стал и римским и чешским королем). Однако уже в 1439 г. Альбрехт умер от болезни и за венгерский трон завязалась ожесточенная борьба. Часть венгерской знати поддержала сына Альбрехта, родившегося 4 месяца спустя после смерти отца, Ладислава Постума (Посмертного, Погробовца), коронованного в мае 1440 г. под именем Ласло V. Его поддержал и римский король (в 1452 - 1497 гг. император) Фридрих III.

Однако большая часть венгерской знати поддержала кандидатуру польского короля Владислава III (Варненчика), коронованного в июле 1440 г. под именем Уласло I (1440 - 1444). Вооруженное противостояние двух группировок закончилось победой сторонников польского короля, однако часть территории королевства осталась в руках сторонников Постума (часть Словакии) и императора Фридриха (часть западной Венгрии). В руках последнего оказался и сам Постум, удерживаемый на положении пленника (он одновременно числился также и королем Чехии).

После гибели Владислава (Уласло) в битве при Варне, королем был вновь провозглашен Ласло V (1440, 1445 - 1457). Однако вплоть до 1453 г. он продолжал удерживаться императором Фридрихом и Венгрией, в качестве регента, фактически управлял влиятельнейший магнат Янош Хуньяди. Постум вернулся в Венгрию только в 1453 г., однако вскоре ввязался в конфликт с кланом Хуньяди и вынужден был бежать в Чехию (1456 г.), где вскоре и умер (1457 г.)

Новым королем был избран* Матвей (Матьяш) Корвин (1457 - 1490), сын Яноша Хуньяди. При нем королевская власть существенно укрепилась, была реформирована финансовая система, создана постоянная наемная армия.

От Османского государства королевство к началу XV в. отделял пояс балканских государств, в той или иной мере признававших свою зависимость от Венгрии - Валахия, Молдавия, Босния, Сербская деспотовина, какое-то время болгарское Видинское царство. На протяжении почти всего XV в. две державы вели между собой борьбу за контроль над этими образованиями.

Первым крупным столкновением венгров с османами стал Никопольский крестовый поход, закончившийся в 1396 г. полным разгромом крестоносных войск, в т. ч. и венгерских.

Разгром османов Тимуром временно приостановил их продвижение на Балканах, однако в 20-30-х гг. XV в. оно вновь возобновилось (пограничная война, ведущаяся силами местных приграничных владетелей, не прекращалась здесь никогда).

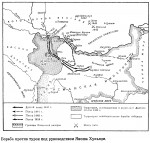

Особенно упорная борьба развернулась за Сербию. К 1439 г. османы овладели всей территорией Сербской деспотовины (за исключением северной части, еще в 1428 г. переданной сербами Венгрии и ставшей ключевым звеном ее обороны). Венгры вскоре предприняли попытку взять реванш. Ключевую роль в этих событиях играл выдвинувшийся при Сигизмунде магнат и полководец Янош Хуньяди. Успешные действия венгерской армии в 1442 - 1443 гг. (Долгий поход) вынудили османов согласиться на восстановление самостоятельной Сербской деспотовины (Сегедский мир). Пытаясь развить успех, в следующем году венгры вторглись в болгарские земли, но были наголову разбиты османами в битве под Варной. Король Владислав пал в битве, Хуньяди удалось спастись и продолжить борьбу. Он совершил еще несколько крупных походов в Болгарию и Сербию, однако значительных успехов не добился, а в 1448 г. потерпел еще одно сокрушительное поражение от османов во Второй битве на Косовом поле.

К 1459 г. османы вновь, теперь уже окончательно, заняли Сербию, однако севернее продвинуться не смогли, османская армия осадившая Белград была разбита Хуньяди (1456 г.).

Покончив с Сербией, османы занялись покорением Боснии, в 1463 г. королевство было захвачено, последний боснийский король взят в плен и казнен. Контрнаступление Матвея Корвина (1463 - 1464 гг.) большого успеха не имело, венграм удалось удержать за собой лишь часть Боснии - Яйце, Баня-Луку и проч.

После раздела Боснии и венгры и османы переключили свое внимание на другие направления, боевые действия на венгеро-османском фронте постепенно затихли и в 1483 г. стороны заключили перемирие на пять лет, впоследствии неоднократно продлеваемое.

Оставив борьбу с османами, большую часть своего правления Матвей Корвин посвятил противоборству с чехами, Ягеллонами и Габсбургами. В 1466 г. он вступил в борьбу за чешское королевство**, к 1469 г. занял Моравию и Силезию и был избран (католиками) чешским королем. Однако решительной победы над утраквистами ему добиться не удалось. После смерти в 1471 г. гуситского короля Иржи Подебрада утраквисты избрали правителем Чехии Владислава Ягеллона, сына польского короля Казимира IV. Это вызвало новую войну, в которой против Корвина выступили утраквисты, Польша и примкнувший к ним император Фридрих III. Борьба с Ягеллонами завершилась в 1478 г. компромиссом и разделом Чешского королевства - Владислав остался чешским королем и сохранил за собой Чехию, Корвину достались Моравия и большая часть Силезии.

После примирения с Ягеллонами Корвин обрушился на Фридриха и к 1487 г. завоевал значительную часть габсбургских владений - Австрию и Штирию, захватив Вену (1485 г.) и перенеся сюда свою столицу.

Законного наследника у Корвина не было и после его смерти (1490 г.) вновь разгорелась ожесточенная борьба за престол. На трон претендовали римский король (с 1493 г. император) Максимиллиан, сын императора Фридриха III и сразу два Ягеллона - чешский король Владислав и его младший брат Ян Ольбрахт, поддерживаемый Польшей. К 1492 г. победу в борьбе за трон одержал Владислав, ставший венгерским королем под именем Уласло II (1490 - 1516).

Владислав вынужден был вернуть австрийские земли Габсбургам и пойти на значительные уступки венгерской знати и дворянству. Были отменены введенные Корвином налоги и распущена (из-за недостатка средств) постоянная армия. Королевская власть вновь оказалась существенно ослаблена.

Наследовал Владиславу его сын Людовик (Лайош) II (1516 - 1526). В его правление деградация королевской власти продолжилась, страна, раздираемая конфликтами магнатских и дворянских группировок, постепенно погружалась в пучину анархии.

В начале 20-х гг. XVI в. османы возобновили широкомасштабное наступление на европейском направлении. Ослабленное Венгерское королевство оказалось не в состоянии дать им отпор. В 1521 г. турки взяли Белград, открыв себе дорогу в центальные области королевства. В 1526 г. османская армия, руководимая лично султаном Сулейманом, двинулась вглубь Венгрии. В августе 1526 г. основные силы венгров были уничтожены в битве при Мохаче, король Людовик и множество видных венгров погибли.

* Начиная с 1440 г. венгерские короли избирались государственным собранием, состоявшим из баронов, прелатов и дворян, а сама венгерская монархия в 1440 - 1457 гг. трансформировалась в сословно-представительскую.

** Чехия с 1419 г. фактически контролировалась местными гуситскими и (отчасти) католическими группировками. С 1448 г. страной управлял лидер утраквистов (чашников) Иржи Подебрад (Иржи из Подебрад), в 1452 г. он был избран регентом, а в 1458 г. королем Чехии. Отношения Иржи с католиками, поначалу неплохие, вскоре обострились и в 1466 г. против него выступила коалиция местных католических лидеров, поддержанная императором Фридрихом, папой и Корвином.

После битвы при Мохаче

Катастрофа под Мохачем положила начало распаду королевства. Османские войска уже в октябре 1526 г. полностью покинули Венгрию и за престол королевства разгорелась ожесточенная борьба.

Юный король Людовик не успел обзавестись потомством и после его смерти на венгерский (и чешский) трон предъявил претензии австрийский эрцгерцог Фердинанд (с 1531 г. - римский король, с 1556 г. - император). Он без особого труда занял чешский престол, однако в Венгрии у него нашелся конкурент - влиятельнейший венгерский магнат и трансильванский воевода Янош Запольяи (1526 - 1540). В ноябре 1526 г. он был избран королем в Восточной Венгрии. В декабре того же года знать западной части королевства избрала королем Фердинанда I (1526 - 1564).

Перешедший в наступление Фердинанд к весне 1528 г. разбил сторонников Запольяи, последний вынужден был бежать в Польшу. Неудачи заставили Запольяи обратиться за помощью к султану, заключив с ним союз. С помощью османов Запольяи к 1529 г. восстановил контроль над большей частью королевства. Сам султан Сулейман в 1529 г. предпринял грандиозный поход на Вену, однако взять ее не смог. В следующем году Фердинанд попытался отбить у Запольяи Буду, однако также не преуспел. Неудачей закончился и очередной масштабный поход Сулеймана на Вену (1532 г.).

Недостаток сил у Габсбургов и война османов с Ираном заставили стороны искать (временного) примирения. В 1533 г. Сулейман признал Фердинанда королем контролируемой им части Венгрии. В 1538 г. договорился о мире с Фердинандом и Запольяи. Договор при этом носил антиосманский характер, предусматривая взаимную помощь в борьбе против турок и передачу Фердинанду владений Запольяи после смерти последнего.

Нарушив договор, умирающий Запольяи в 1540 г. объявил наследником новорожденного сына Яноша II Жигмонда (1540 - 1570). Попытки Фердинанда добиться у султана передачи ему владений Запольяи успеха не имели. Безуспешной оказалась и попытка захватить их силой (1540 - 1541 гг.). Осаждавшая Буду армия Фердинанда была разбита турками. Прибывший затем к Буде Сулейман объявил центральную часть Венгрии османским эялетом Буда. Янош Жигмонд сохранил за собой восточную часть королевства (Трансильванию и соседние районы Венгрии, т. н. Парциум), на правах вассала султана и при условии выплаты ежегодной дани (10 000 форинтов). За ним по-прежнему признавался и титул венгерского короля.

В конце того же, 1541 г. правительство Яноша Жигмонда предприняло еще одну попытку договориться с Фердинандом, пообещав передать ему Трансильванию после освобождения Габсбургами Буды. Однако летом 1542 г. армия Фердинанда потерпела неудачу под Пештом. Почти одновременно Габсбурги вступили в очередную войну с Францией связавшую основные силы империи. Все это заставило венгерскую знать Трансильвании смириться с неизбежным. В декабре 1542 г. государственное собрание Трансильвании отказалось от договора с Фердинандом, признало власть Яноша Жигмонда и согласилось на уплату дани османам.

Сулейман совершил еще несколько походов в Венгрию (1543, 1552, 1566 гг.), позволивших османам существенно расширить контролируемую ими территорию в центральной части страны. В 1568 г. между Габсбургами и османами был наконец заключен мир, зафиксировавший сложившее к этому времени положение. Габсбурги сохранили за собой западные районы Венгрии, Словакию (Верхнюю Венгрию), Хорватию (т.н. «Королевская Венгрия»), обязавшись выплачивать за обладание ими ежегодную дань в 30 000 форинтов.

В результате османский вторжений произошли существенные изменения в составе и расселении населения королевства. Венгерское население большей частью покинуло южные районы страны (между Дравой и линией Сегед - Калоча), оставленные районы постепенно заселялись сербами. На правобережье Тисы исчезли составлявшие ранее особую этническую группу потомки половцев и аланов и т. д.

Линия соприкосновения османских и габсбургских владений вскоре покрылась (с обеих сторон) целой сетью крепостей (с габсбургской стороны их имелось ок. 150), обеспечивавших защиту своей территории и служивших базой для набегов на территорию противника. Здесь практически беспрерывно шла малая пограничная война.

На строительство и содержание крепостей и борьбу с османами шла т. н. «турецкая помощь» собираемая как с собственных владений Габсбургов, так и с германских земель. Всего в 40-начале 90-х гг. XVI в. на эти цели было собрано ок. 9 000 000 форинтов. Так, только в декабре 1541 г. собственные земли Фердинанда I выделили на «турецкую помощь» ок. 1 187 000 золотых, в т. ч. 775 000 - Чешское королевство (375 000 - Чехия, 200 000 - Силезия, 150 000 - Моравия и 50 000 - Лужицы), 400 000 - Австрия и ок. 12 000 - Венгрия.

Помимо денег периодически присылались и воинские контингенты, так, чешский сейм в 1537 г. обещал Фердинанду 6 000 пехотинцев и 1 000 всадников на полгода, в 1542 г. чехи решили выставить 6 000 пехотинцев и 2 000 всадников и т. п.

Тем не менее, средств на ведение войны с османами постоянно не хватало. В середине XVI в. Фердинанд тратил на эти цели ежегодно 900 000 - 1 500 000 золотых. Недостающие средства занимались (к 1573 г. госдолг достигал уже 10 000 000 форинтов).

Относительный мир сохранялся в Венгрии до начала 90-х гг., завершившись с началом Пятнадцатилетней (Долгой) войны (1593 - 1606 гг.).

Трансильвания

читать дальшеПосле смерти Яноша Запольяи наиболее влиятельной фигурой в его владениях сделался ближайший советник покойного короля Дьердь Мартинуцци («монах Дьердь»), сосредоточивший в своих руках управление Трансильванией. Наилучшим вариантом для Венгрии Мартинуцци считал объединение венгерских земель под властью Габсбургов. Потерпев неудачу в 1541 г. (см. выше), в 1549 г. он вновь заключил соглашение с Фердинандом, согласившись передать последнему земли королевства Запольяи. Янош Жигмонд и его мать Изабелла в качестве компенсации получали земли в Силезии, а сам Мартинуцци становился наместником Фердинанда в Трансильвании. Против этого соглашения выступила группа магнатов, возглавляемая королевой Изабеллой и поддерживаемая турками. На помощь Мартинуцци пришли имперские войска и в 1551 г. Изабелле пришлось признать соглашение и вместе с сыном покинуть Трансильванию.

Трансильвания, таким образом, перешла под контроль Габсбургов (Мартинуцци, заподозренный в измене, в том же 1551 г. был убит по приказу Фердинанда). Не желавшие мириться с этим османы оказывали на нее растущее военное и политическое давление (так, в 1552 г. турецкие войска заняли Темешвар (Тимишоару), организовав здесь еще один эялет) и в 1556 г. государственное собрание Трансильвании вновь передало власть Яношу Жигмонду. Фердинанд, не имевший сил для борьбы за Трансильванию, вынужден был с этим согласиться. Последующие попытки нового германского императора (с 1564 г.) и венгерского короля (с 1563 г.) Максимиллиана II восстановить контроль над регионом успеха не имели и Трансильвания осталась вассалом Османской империи.

В 1570 г. Янош Жигмонд заключил соглашение с Максимиллианом, отказавшись от титула венгерского короля и приняв титул князя Трансильвании . Габсбурги, в свою очередь, фактически признали самостоятельность княжества.

После смерти Яноша Жигмонда правителем Трансильвании стал Стефан Баторий (Иштван Батори, 1571 - 1586). В 1576 г. он был избран королем Польши и оставил управлять Трансильванией своего брата Криштофа (именовавшегося трансильванским воеводой). После смерти последнего (1581 г.) правителем (неясно, воеводой или князем) формально стал его малолетний сын Жигмонд Батори (1581 - 1606).

Дунайские княжества

читать дальше[Княжества Валахия и Молдавия оформились в окраинных областях Венгерского королевства в 30-50-х гг. XIV в. Попытки венгерских королей восстановить контроль над этими территориями успеха не имели и княжества сохранили свою самостоятельность, хотя и вынуждены были признавать вассальную зависимость от Венгерского королевства.

Для Валахии османская угроза стала реальностью уже в 90-х гг. XIV в. Правитель княжества Мирча Старый (1386 - 1418), заключив союз с венгерским королем Сигизмундом, с переменным успехом вел борьбу с османами, однако в 1418 г. вынужден был признать себя вассалом султана.

После смерти Мирчи Валахия вступила в эпоху политической нестабильности ставшей для княжества перманентной. Господари, поддерживаемые различными боярскими группировками и внешними силами (османами, Венгрией, Молдавией) часто сменялись, редко кому из них удавалось удержать власть на достаточно долгий срок. Так же часто менялась и их внешнеполитическая ориентация.]

В целом, однако, политическое влияние османов постепенно возрастало и к последней трети XV в. большая часть валашского боярства устойчиво придерживалась проосманской ориентации. Этой же линии вынуждены были придерживаться и валашские господари. Попытки изменить ситуацию посредством вмешательства извне успеха также не имели. Так, молдавский господарь Стефан Великий, пытаясь переменить проосманскую ориентацию княжества, в 70-80-х гг. XV в. неоднократно сажал на господарский престол Валахии своих ставленников, неизменно переходивших вскоре на сторону османов.

В итоге, к концу XV в. Валахия сделалась послушным вассалом Османской империи, при Владе IV (1481 - 1495) и Раду Великом (1495 - 1508) почти полностью подчинившись ее влиянию.

С конца XV в. в княжестве резко усилилось влияние боярского клана Крайовеску, тесно связанного с османами. При Раду Великом им удалось добиться создания собственного автономного владения (бании) на западе Валахии, в Олтении. Позднее, представитель этого рода - Нягое Басараб (1512 - 1521)* занял и господарский престол, сумев добиться определенной стабилизации политической и экономической обстановки. После его смерти, однако, борьба за власть в княжестве возобновилась с новой силой, господари, поддерживаемые османами, венграми, позднее Габсбургами, менялись на троне с калейдоскопической быстротой.

Молдавия до середины XV в. пребывала в сфере влияния Польши и с османской угрозой впервые столкнулась только в середине 50-х гг. (с 1455 г. княжество платило небольшую дань османам).

Вторая половина XV в. стала для Молдавии временем недолгого расцвета. Стефан III Великий (1457 - 1504) существенно укрепив государство и создав боеспособную армию, на протяжении почти полувека успешно боролся за сохранение независимости княжества, отражая нападения османов, венгров и поляков. Занимая довольно последовательную антиосманскую позицию, он пользовался поддержкой попеременно Польши и Венгрии. Однако постепенно внешнеполитическое положение Молдавии ухудшалось. В 1475 г. османы подчинили себе Крым, в 1485 г. отвоевали у Молдавии Белгород и Килию, отрезав ее от моря.

Наследники Стефана Богдан III (1504 - 1517) и Штефанице (1517 - 1527), в целом стремились следовать тем же курсом, однако влияние османов на политику княжества постепенно возрастало.

С падением Венгерского королевства внешнеполитическое положение Молдавии еще более ухудшилось. Господарь Петр Рареш (1527 - 1538 и 1541 - 1546) в начале своего первого правления вынужден был пойти на сближение с османами и их союзниками (Янош Запольяи). Одновременно он вступил в затяжной конфликт с Польшей из-за обладания пограничным Покутьем.

Во второй половине 30-х гг. Рареш сблизился с Габсбургами, это вызвало острую реакцию османов - в 1538 г. на княжество обрушился сам султан Сулейман с огромной армией. Рарешу пришлось бежать, Молдавия потеряла Буджак и Бендеры и сделалась полноценным вассалом Османской империи.

По экономическим и политическим соображениям османы отказались от превращения покоренных Дунайских княжеств в провинции империи (хотя такие планы и существовали). Княжества сохранили широкую внутреннюю автономию и даже определенную внешнеполитическую самостоятельность.

Вернувшийся на престол Петр Рареш и его приемники вынуждены были мириться с османским господством, их попытки заручиться поддержкой Габсбургов и Польши плодов не принесли.

Усиление османского гнета (в частности, постоянный рост дани) привело к прямому выступлению против османов господаря Иона Вода (1572 - 1574). Ион был разгромлен турками и татарами, а княжество подверглось страшному разорению. Несмотря на неудачу, выступление Иона Водэ и последующие антиосманские волнения способствовали некоторому ограничению аппетитов султанского двора, в частности, стабилизации размера выплачиваемой дани.

* На протяжении XIV - XVI вв. у власти в Валахии находилась почти исключительно династия Басараб, со временем разделившаяся на несколько ветвей. Не принадлежа к роду Басарабов, Нягое выдавал себя за представителя этой династии.

Польша

читать дальшеПольское королевство на протяжении большей части XV в. было занято борьбой с Тевтонским орденом. Эта борьба сопровождалась двумя крупными столкновениями - Великой войной (1409 - 1411 гг.) и Тринадцатилетней войной (1454 - 1466 гг.), а также рядом менее значительных конфликтов. Одержав победу в затяжной Тринадцатилетней войне Польша добилась господства в регионе и обеспечила себе доступ к Балтийскому морю, отторгнув часть территории орденского государства. Орден вынужден был признать себя вассалом Польши. Однако отношения с Орденом оставались крайне напряженными и полностью конфликт разрешился уже в конце первой четверти следующего века после очередной польско-тевтонской войны (1519 - 1521 гг.), в результате которой орденское государство прекратило свое существование.

Решив отчасти проблему Ордена, Ягеллоны включились в борьбу за чешский, а затем и венгерский престолы. Претензии Ягеллонов на Чехию привели к столкновению с венгерским королем Матвеем Корвиным и тяжелой войне с Венгрией (1471 - 1478 гг.). По итогам войны старший сын Казимира IV (1447 - 1492) Владислав закрепил за собой чешский престол.

После смерти Корвина Владислав и его младший брат Ян Ольбрахт, поддерживаемый Польшей вступили в борьбу и за венгерский престол, доставшийся в итоге Владиславу (Ян Ольбрахт вскоре занял освободившийся польский трон). Таким образом, к началу 90-х гг. XV в. Ягеллоны занимали престолы четырех государств Центральной и Восточной Европы - Польши, Литвы, Венгрии и Чехии.

С османами поляки впервые (если не считать крестового похода на Варну) вступили в серьезный конфликт в середине 80-х годов XV в. (война 1485 - 1502 гг.). Попытки подчинения Молдавии и захват турками черноморских портов Килия и Белгород (1485 г.) вызвали ответную реакцию польского правительства. Молдавский господарь Стефан Великий был поддержан польскими войсками и сумел удержать за собой княжество, однако отбить потерянные порты не удалось. В 1489 г. Польша и османы заключили перемирие.

В 1497 г. большая польская армия вновь появилась в Молдавии. По одной версии, целью короля Яна Ольбрахта был захват у турок Килии и Белгорода, однако уже в ходе компании король решил сместить молдавского господаря Стефана, по другой, целью похода изначально являлась замена Стефана еще одним Ягеллоном - Сигизмундом (будущий король Польши Сигизмунд Старый). Так или иначе, поляки были наголову разбиты Стефаном.

В 1502 г. между Польшей и османами было заключено очередное перемирие и с этого времени обе стороны воздерживались от серьезных конфликтов друг с другом вплоть до начала XVII в.

@темы:

история,

книги,

СТ,

orient,

конспект