Н. Горская

Монастырские крестьяне Центральной России в XVII векеНеоднозначное впечатление. Масса фактической информации по конкретным монастырям и их крестьянам, но аналитическая часть существенно меньше чем хотелось бы.

читать дальшеМонастыри

читать дальше

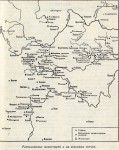

Основным источником для исследования стали архивы 6 монастырей, московских Новодевичьего, Донского и Знаменского, а также Иосифо-Волоцкого, Покровско-Суздальского (р-н Суздаля) и Солотчинского (р-н Рязани). Их владения к концу XVII в. располагались на территории 29 уездов* и включали 9 569 (по др. данным 9 439) крестьянских дворов (вместе с приписными монастырями).

Покровско - Суздальский женский монастырь был основан в 1364 г. Земельный фонд монастыря начал формироваться в XV в., но большей частью был сформирован в первой половине XVI в. К середине XVII в. монастырь владел 21 селом, 3 полусельцами, 4 крупными деревнями, 197 деревнями, 41 пустошью и 12 починками, с 2 053 дворами на территории 9 уездов (в основном Суздальском и Владимирском). К началу XVII в. в монастыре были 153 старицы, на 1651 г. - 131, к 1700 г. - 128. Помимо них в монастыре к середине века служили 9 священников и в подмонастырской слободе числился 51 чел. служек, служебников и детенышей . К концу века 12 слуг и столько же дворников жило еще и по селам, получая хлебное жалованье.

Солотчинский монастырь (сейчас женский) основан до 1390 г. Его земельный фонд также сформировался в XV - XVI вв. К концу XVII в. на территории Рязанского и Тамбовского уездов монастырь владел 8 селами, сельцом, 19 деревнями и 13 пустошами, в которых числилось 748 дворов. С конца XVI по конец XVII в. в обители имелось 40 - 65 старцев (39 на 1697 г.) и около 40 слуг (41 двор на 1678 г.)

Иосифо - Волоцкий монастырь основан в 1479 г. и уже вскоре стал крупным земельным собственником. Монастырь сильно пострадал в Смутное время и к концу XVII в. за ним числилось 1 365 дворов в 11 уездах (в основном к западу и северо-западу от Москвы). К концу XVI в. в монастыре имелось ок. 130 старцев и 120 - 150 работных и деловых людей.

Новодевичий монастырь основан в 1524 г., обширный земельный фонд сформировался у монастыря уже в XVI в. и продолжал пополняться в следующем. К концу XVII в. он владел 36 селами и сельцами (2 346 дворов) в 19 уездах (в первую очередь, Московском). На 1604 г. в монастыре жили 122 старицы, в 1625 - 1677 гг. - 32 старицы и 12 священников. В 20-е гг. за монастырем числилось 1 046 душ м. п., на 1677/78 г. - 1 872.

Донской монастырь был основан в 1592 г. До 1678 г. он был небольшой обителью приписанной к московскому Андреевскому монастырю и до 1683 г. владел лишь одним селом в Московском уезде. Расцвет монастыря приходится на последнее двадцатилетие XVII в. Начиная с 1683 г. к нему приписывается 6 провинциальных обителей, с 1260 крестьянскими дворами - Видогощский монастырь (Тверской уезд, 51 двор), Жиздренский монастырь (Брянский уезд, 81 двор), Шаровкин монастырь (Перемышльский уезд, 185 дворов),Тихонова пустынь (Малоярославский уезд, 164 двора), Медведева пустынь (Дмитровский уезд, 150 дворов), Железноборовский монастырь (Галицкий уезд, 629 дворов)**. Сам Донской монастырь также обзавелся вотчинами в 9 уездах (1 525 или 1 395 дворов). К концу века, вместе с приписными монастырями он владел землями в 19 уездах (в т. ч. 8 за пределами Замосковного края) с 2 785 (2 655) дворами. На 1651 и 1664 гг. в монастыре имелось по 8 старцев и священников, в 1699 г . - 12.

Знаменский монастырь (теперь не существует) был основан в 1631 г. и к концу XVII в. владел 4 селами (299 дворов) в 4 уездах. Во второй половине века в монастыре жило от 41 до 68 старцев и священников.

* Автор рассматривает в основном монастырские владения в уездах Замосковного края, исключая Симбирский, Калужский, Алатырский и проч. уезды.

** Монахи и крестьяне Железноборовского монастыря, приписанного к Донскому в 1685 г., уже в 1690 г. начали борьбу за восстановление самостоятельности обители и к 1700 г. добились отписки от Донского монастыря.

Крестьянский надел

читать дальшеНа монастырских землях использовалось вытное обложение, крестьянские хозяйства описывались долями выти, в основном осьмаком (1/8 часть выти) и его частями. К концу века большинство дворов (как правило больше половины) сидели на тяглах от 0,5 до 1 осьмака, присутствовали (в некоторых вотчинах даже преобладали) и более мелкие хозяйства - в основном 0,33 осьмака. Доля хозяйств с тяглом в 1 - 2 осьмака была невелика.

Число долей выти приходившихся на хозяйство определялось числом имевшихся трудоспособных мужчин и соответственно различалось от хозяйства к хозяйству. Земельный надел приходившийся на эти доли зависел от местных условий и также различался от вотчины к вотчине.

Монастырские архивы в большинстве случаев определить средний размер надела на двор и тем более на душу м. п. не позволяют.

На рубеже 60-70-х гг. XVII в. крестьянское хозяйство сидящее на 0,5 осьмака обрабатывало в Волоцком уезде 7,6 десятины в трех полях, в Тверском уезде - 6 десятин. В Рязанском уезде надел полуосьмачного хозяйства составлял в конце 50-х гг. - 4,5 десятины, к 1680 г - 6 десятин и т. д.

В подмосковной вотчине Донского монастыря, селе Рождественском, на 1693 г. на осьмак приходилось в среднем 5,67 дес. в трех полях, на двор - 5,75 дес. и на душу м. п. - 1,2 дес.

В целом, по мнению автора, размер надела монастырского крестьянина определялся минимумом необходимым для простого воспроизводства и уплаты ренты монастырю. Полностью потенциал крестьянского хозяйства использовался за счет аренды дополнительной оброчной земли.

Вненадельное землепользование

читать дальшеПомимо собственного надела монастырские крестьяне использовали и взятую в аренду оброчную землю. К аренде земли во второй половине века прибегало подавляющее большинство крестьянских хозяйств, что свидетельствует о неплохом их хозяйственном состоянии (к аренде не обращались только малосильные хозяйства). Землю в аренду брали не только дворовладельцы, но и живущие у них на дворах люди, как правило, родственники. В целом, оброчная земля была необходимым дополнением к наделу, позволявшим максимально использовать имеющиеся возможности (в первую очередь, трудовые ресурсы) крестьянского хозяйства.

Размер арендуемых участков определялся прежде всего возможностями соответствующего крестьянского хозяйства и мог существенно колебаться. В целом же оброчная земля в разных вотчинах могла составлять от 20 до 40% от площади надельной.

Сдача земли на оброк широко применялась монастырями уже, как минимум, в последней трети XVI в. Оброк при этом уплачивался натурой (третий или четвертый сноп). К середине XVII века оброчные платежи большей частью переводятся в денежную форму.

Аренда могла быть как индивидуальной так и коллективной. В последнем случае практиковались два основных способа. В первом случае земля бралась в аренду всем «миром» (общиной) и разверстывалась затем в соответствии с тяглом. Во втором землю арендовало товарищество крестьян, каждый из которых имел свой пай, размер которого соответствовал возможностям его хозяйства.

Монастыри сдавали крестьянам в аренду имеющиеся у них пустоши (под которыми в XVII в. понимались любые пригодные для земледелия земли), включавшие пашенные и сенокосные земли, а нередко и неокультуренные участки, требовавшие расчистки (лес, на юге целина). Некоторые монастыри (Иосифо-Волоцкий, Донской, Знаменский) сдавали в аренду даже часть своей десятинной пашни.

Часто крестьяне самовольно расчищали какие-то земельные участки, нередко весьма значительные, пользуясь ими безоброчно на протяжении какого-то периода (3, 5, 10, иногда 20 лет). После обнаружения монастырскими властями такие участки также облагались оброком.

Монастыри могли сдавать в аренду также пустые (выморочные и проч.) и «збавочные» доли крестьянских тягол. В последнем случае «збавочные» доли нередко сдавались в аренду тем же крестьянам с которых была снята часть тягла (т. е. крестьяне фактически переводились на льготу). Обычно расширение подобной практики было связано со стихийными бедствиями или эпидемиями (в частности эпидемией чумы в третьей четверти века).

При нехватке собственно монастырской земли крестьяне могли арендовать ее у других местных землевладельцев, иногда это видимо делалось и чтобы уйти из под контроля монастыря.

Сами монастыри, при нехватке желающих из числа собственных крестьян, также сдавали землю чужим. Однако это вынуждало монастырь вступать во взаимоотношения с владельцами этих крестьян и иногда приводило к конфликтам вокруг принадлежности земли (крестьяне, много лет обрабатывавшие монастырскую землю, начинали считать ее своей, что приводило к претензиям на эту землю и их землевладельцев). В силу этого, монастыри стремились, по возможности, подобной практики избегать.

«Мир» и крестьянское землепользование

читать дальшеУ монастырских крестьян существовало развитое самоуправление, важные для общины вопросы обсуждались и решались мирскими сходами. Помимо обычных выборных (старост, целовальников и т. д.), нередко избирались еще и своеобразные «советы» при старосте. Так, крестьяне Тихоновой пустыни в начале XVIII в. помимо обычных выборных избирали еще 18 человек (примерно по 2 на деревню) которые даны были старосте «ходить на думу». В Осташковской слободе Иосифо-Волоцкого монастыря избиралось «человек полдесятка к старосты... подумать с кем» и т. п.

Основу компетенции «мира» составляли вопросы землевладения, землепользования и обложения, наиболее важным из которых был вопрос о распределение земли между тяглецами. Это распределение могло осуществляться в двух формах - периодического полного передела и ежегодного частичного «поравнения».

Полный передел предполагал передел всего имеющегося земельного фонда - пашен, покосов, огородов и т. д, меняя землепользование каждого хозяйства и в количественном и в качественном отношении. Кроме того, полный передел сопровождался и перемером крестьянской земли монастырскими властями, в процессе которого сплошь и рядом обнаруживались самовольно занятые и утаенные от обложения земельные участки. В силу всего этого полный передел был для общины серьезным потрясением и проводился редко (не чаще одного раза в 10 -15 лет).

Инициатором передела могла быть сама община - в случае серьезного оскудения и накопления большого количества пустых жеребьев (тягол) или монастырь, когда экономические и производственные возможности общины, по мнению монастырского руководства, возрастали и начинали заметно превосходить наложенный на нее оклад. В последнем случае передел сопровождался еще и увеличением, как правило, существенным, тяглого оклада.

Община, таким образом, была, в большинстве случаев, заинтересована в сохранении статус-кво и в идеале стремилась вообще избегать полного передела, ограничиваясь ежегодным поравнением или, на худой конец, переделом только части земель, в рамках существующего оклада.

Частичное поравнение состояло в перераспределении пустых жеребьев, оставшихся по каким-то причинам без хозяев, между остальными тяглецами, в соответствии с их возможностями, с целью обеспечить всю надельную землю рабочими руками.

Поравнение производилось миром, однако требовало санкции монастырских властей (по челобитной). Пустые доли могли оставаться в совместном пользовании всего мира, до появления нового тяглеца, разверстываться по тяглу между всем миром или отдаваться (временно или постоянно) какому-то одному хозяйству.

Активное участие мир принимал и в регулировании вненадельного землепользования, распределяя взятые всем миром в аренду земли между тяглецами, участвуя (в лице своих выборных) в отдаче пустошей индивидуальным и коллективным арендаторам и т. д.

Владельческие повинности

читать дальшеВ целом, на протяжении века в монастырских вотчинах Центральной России преобладала смешанная рента - барщина, оброк и продуктовая рента в разных сочетаниях.

Наибольшее распространение получила отработочная рента (барщина), встречавшаяся в 73-96% хозяйств. В монастырских вотчинах она широко использовалась уже к началу XVII в., причем определенную роль в ее распространении играло видимо давление правительства. Так, Новодевичий монастырь в 1603 г. вынужден был перевести всех крестьян своих вотчин в Оболенском уезде с оброка на барщину после прямого вмешательства властей (в связи с голодом), несмотря на связанную с этим потерю части доходов.

Как и на частновладельческих землях барщина и оброк в начале века могли сочетаться в рамках одного селения - часть крестьянских хозяйств на барщине, часть на оброке. Позднее (в вотчинах Новодевичьего монастыря, например, к 60-м гг.) произошла унификация форм ренты в рамках отдельных вотчин*.

Нормы барщины в первой половине века вероятно не сильно отличались от норм 90-х гг. XVI в. Так, в вотчинах Покровско-Суздальского монастыря в 30-х гг. они составляли от 0,27 до 0,86 дес., а в большинстве случаев 0,6 - 0,86 дес. в одном поле, на двор. Для вотчин Троице-Сергиевого монастыря аналогичный показатель в последнем десятилетии предыдущего века составлял 0,5 - 0,8 дес. в одном поле, на двор.

При этом нормы барщины монастырских крестьян в первой половине века (на примере того же Покровско-Суздальского монастыря) превышали аналогичные нормы крестьян частновладельческих. Так, средняя норма для крестьян Покровско - Суздальского монастыря составляла 0,46 дес. на двор (1644 г.) и 0,22 дес. на душу м. п. (1646 г.). Для частновладельческих крестьян (по Тихонову) аналогичные показатели в первой половине века составляли 0,4 дес. на двор и 0,1 дес. на душу.

Во второй половине века нормы барщины оставались стабильными, а к концу столетия сократились и в подворном и подушевом выражении. Подворная норма в центральных уездах составляла в конце века от 0,25 до 0,56 (в среднем 0,44 - 0,46) дес., а в уездах южнее центра (Рязань, Козельск, Ряжск) - 0,29 - 0,34 дес. на двор. Подушевая норма к концу века сократилась до 0,11 - 0,14 дес. на душу (в отдельных случаях** даже до 0,07 - 0,09 дес.).

В вотчинах Покровско - Суздальского монастыря подворная норма с 0,46 дес. сократилась до 0,32 дес. в поле, а подушевая с 0,22 до 0,14 дес. в поле.

В частновладельческих имениях в 1649 - 1679 гг. средняя подворная норма выросла до 0,6 дес., а в 1680 - 1725 гг. до 0,9 дес. на двор, а подушевая составляла соответственно 0,3 и 0,2 дес. в одном поле.

Денежная рента (оброк) существовала в двух видах - в качестве эквивалента барщины («большой оброк», «большой оброк за пашню» и т. п.) и в качестве дополнения к последней («малый», «тяглый пашенный оброк» и т. п.). Малый оброк был видимо заменой ранее вносившейся натурой части продуктовой ренты (баранов, кур, гусей, сыров и т. д) чем и определялись его размеры. В обоих случаях с крестьян дополнительно взимались еще и т. н. «приказчичьи доходы» в пользу местной монастырской администрации и проч.

Чисто оброчные вотчины в центральных уездах были редким явлением, располагаясь в основном в северных районах.

На протяжении первой половины XVII в. размеры оброчных выплат видимо оставались стабильными, не превышая уровня 90-х гг. предыдущего столетия. Так, «большой» оброк в вотчинах Покровско - Суздальского монастыря в 30-х гг. XVII в. составлял 0,5 - 0,58 руб. на двор (в вотчинах Троице-Сергиевого монастыря в 90-х гг. XVI в. - 0,29 - 0,56 коп. на двор по курсу 30-х гг.). Малый оброк с тяглых вытей в вотчинах того же монастыря составлял в 30-х гг. от 0,06 до 0,145 руб. на двор.

«Приказчичьи доходы» сумму оброка существенно увеличивали. Так, в с. Усолье Покровско - Суздальского монастыря барщинный двор платил 0,145 руб. оброка и еще 0,11 руб. приказчику, всего ~ 0,25 руб.

Во второй половине века в монастырских вотчинах произошел существенный рост денежной ренты, пришедшийся в основном на конец 70 - 80-е гг. (на 40 - 50%). Особенно заметно (до 100%)*** она выросла в барщинных хозяйствах со смешанной рентой, за счет перевода на деньги ряда натуральных поборов и разного рода «изделья» в пользу монастыря.

К концу века на оброчный двор приходилось 1,5 - 2,2 руб. владельческой ренты (с учетом натуральных поборов, в т. ч. «столового запаса»), на двор со смешанной формой ренты - 0,75 - 1 руб. (т. е. с учетом инфляции, по сравнению с началом века на 50 - 100% больше).

Так, во владениях Донского монастыря на 1701 г. в оброчных вотчинах на двор приходилось 1 - 1,51 руб., а на душу м. п. 0,27 - 0,385 руб., в вотчинах со смешанной рентой - 0,35 - 0,483 руб. на двор и 0,048 - 0,198 руб. на душу (из-за значительной продуктовой ренты реальная сумма оброка со двора со смешанной рентой здесь примерно удваивалась).

Для сравнения, у частновладельческих крестьян денежная рента составляла в первой половине века 1,3 руб. на двор и 0,555 руб. на душу (по курсу начала XVIII в. - 2,2 и 0,945 руб.) в оброчных имениях и 0,1 руб. на двор и 0,04 руб. на душу (0,17 и 0,07 руб.) в имениях со смешанной рентой.

К началу XVIII в. она выросла до 2,5 руб. на двор и 0,465 руб. на душу в оброчных и до 2,6 руб. на двор и 0,51 руб. на душу в в имениях со смешанной рентой.

Таким образом, денежная рента монастырских крестьян на протяжении всего века была существенно (едва ли не вдвое) ниже чем у частновладельческих; барщина, в первой половине века примерно вдвое превышавшая частновладельческую, во второй половине столетия существенно сократилась и также уступала теперь барщине частновладельческих крестьян.

Продуктовая рента в монастырских вотчинах XVII в. в основном сводилась к поставке «столового запаса». При этом сохранялась она повсеместно и отличалась особым разнообразием (грибы и ягоды различных сортов и способов приготовления, орехи, ореховое и конопляное масло и т. д.). Монастырские власти, как правило, настаивали на поставках натурой, крайне неохотно заменяя их денежными выплатами. По крайней мере в некоторых случаях стоимость продуктовой ренты в денежном виде могла едва ли не удваивать сумму оброка с барщинных дворов (Донской монастырь, см. выше).

Оброчная плата за вненадельные земли на протяжении века оставалась относительно стабильной (т. е. фактически сократилась вдвое из-за инфляции). За 1 десятину расчищенной земли монастыри брали в среднем 0,2 руб. Окультуренная земля могла стоить и дороже, стоимость ее к 70-80-м гг. могла доходить и до 0,5 - 0,7 руб. и более за десятину.

По подсчетам автора, с 1 десятины надельной земли монастырь во второй половине века получал 0,15 - 0,33 руб. ренты (в первой половине века еще меньше), что делало сдачу земли в аренду вполне выгодным мероприятием.

* В частновладельческих имениях это произошло уже во второй четверти XVII в.

** В некоторых вотчинах Солотчинского и Донского монастырей.

*** С учетом обесценивания денег.

Государственные повинности

читать дальшеОсновными окладными налогами с начала XVII в. для монастырских и прочих крестьян были стрелецкий хлеб (натурой или стрелецкие деньги), ямские и полоняничьи деньги и городовое дело (натурой или деньгами).

Общий оклад стрелецкого хлеба в 1614 г. был установлен в размере 100 четвертей с сохи, с начала 40-х - 1 400 четвертей (юфтей, по 32 алтына = 0,96 руб., за юфть), с 1664 г. - 2 800 четвертей, с 1673 г. - 5 012,5 четвертей с сохи*.

Ямские деньги на 1618 г. взимались в размере 800 рублей с сохи, в 1643/44 - 1679 гг. - 784 руб. с сохи.

Помимо окладных налогов периодически собирались чрезвычайные - запросные и пятинные деньги и т. п.

Наиболее тяжелым чрезвычайным налогом был сбор «за конных и пеших даточных». Так, в 1639 г. на пеших даточных в вотчинах Покровско-Суздальского монастыря собирали по 2 руб. со двора, в 1631 г. в вотчинах Иосифо-Волоцкого монастыря на конных и пеших даточных брали по 3 руб. со двора и т. д.

В вотчинах Покрово - Суздальского монастыря в 20-30-х гг. XVII в. с четверти сошного оклада платилось по 1,22 руб. окладных платежей (0,82 руб. ямских денег, 0,25 руб. стрелецких и 0,15 руб. на городовое строение). На двор в разных селах приходилось от 0,10 до 0,29 руб. (в среднем 0,22 руб.)

С учетом чрезвычайных налогов (2 сбора на даточных за 10 лет, всего 4 рубля со двора) государственные сборы здесь составляли ~50% всех платежей в оброчных селах и ~75% в барщинных. В целом же, барщинный крестьянский двор монастыря в 30-х гг. XVII в. платил в среднем 1 руб. в год, оброчный - 1,5 руб. казенных и владельческих сборов.

С 40-х гг. регулярно собираться стали также поворотные деньги (0,2 - 1 руб. с крестьянского двора Знаменского и Иосифо-Волоцкого монастырей в 40-60-х гг.) и деньги «ратным людям на жалованье» (0,25 руб. со двора тех же монастырей).

На 1671 г. крестьяне Знаменского монастыря платили ямские, полоняничные, поворотные деньги, ряд других сборов (житничная поделка и т. д) и стрелецкий хлеб натурой, всего, в среднем, 0,4 руб. и четверик (1/8 чети = 1,5 пуда) хлеба на двор. В вотчинах Иосифо-Волоцкого монастыря на 1672 г. на двор выходило 0,48 руб. государственных податей. В отдельные годы сборы возрастали до 1-2 рублей со двора.

В целом, с учетом инфляции (5,8%) окладные сборы в 30-70-х гг. выросли на 115%. Также примерно вдвое выросли и общие сборы, с учетом чрезвычайных налогов. Так, в вотчинах Покрово-Суздальского монастыря в 30-х гг. собиралось примерно 0,62 руб. окладных и чрезвычайных платежей со двора, а к концу 70-х гг. уже примерно 1,3 руб. со двора.

После введения подворного обложения в 1679 г. основными окладными налогами для монастырских крестьян были ямские и полоняничьи деньги (0,105 - 0,12 руб. со двора), стрелецкий хлеб натурой (5 четвериков ржи и овса со двора до 1688 г. и 7 четвериков после) или стрелецкие деньги, деньги отставным стрельцам на корм (0,10 руб. со двора, часть монастырей до 1688 г. собирала его натурой), на житничную поделку (0,02 руб. со двора) и (с 80-х гг.) за сено государевым лошадям (0,10 - 0,12 руб. со двора). В среднем, со двора в монастырских вотчинах собиралось в 1679 - 1697 гг. 0,35 - 0,5 руб. окладных сборов, не считая стрелецкого хлеба.

Помимо этого, формально числившиеся чрезвычайными налоги на жалованье ратным людям и на покупку лошадей теперь собирались почти каждый год (1679,1680,1682,1685 - 1687, 1689, 1692 - 1696, 1699 и 1701 гг.) фактически превратившись в окладные и отличаясь только ежегодной ставкой (0,25; 0,50 или 1 руб.).

Помимо них часто собирался запросный хлеб (1685 -1687, 1696, 1697, 1700 гг.) состоявший из дорогих круп и сухарей, размеры запроса достигали 9 четвериков со двора. В итоге, вместе со стрелецким хлебом (0,22 руб.), средние сборы с двора могли достигать 1,5 руб. и больше.

Так, крестьяне приписанного к Донскому Железноборовского монастыря (Галицкий уезд) в 1692 - 1694 гг. платили в среднем 0,53 - 0,63 руб. обычных окладных сборов, а в 1692 г., с учетом дополнительного рублевого сбора на жалованье ратным людям - 1,63 руб. со двора.

В последние годы XVII в. казенные сборы выросли еще больше. В той же Железноборовской вотчине в 1696/97 г. полагалось собрать уже 1,096 руб., в 1697/98 г. - 1,544 руб, в 1698/99 г. - 2,234 руб. со двора. В козельской вотчине Иосифо-Волоцкого монастыря в 1696/97 г. обычных окладных сборов и на корабельное строение собиралось 1,894 руб., а вместе со стрелецким хлебом, более 2 руб. со двора. В шуйской вотчине Покровско - Суздальского монастыря в 1699 г. полагалось собрать вместе с ямскими деньгами и деньгами отставным стрельцам 1,965 руб. со двора, а вместе со стрелецкими - 2,2 руб**.

Таким образом, с конца 70-х гг. средний сбор окладных и чрезвычайных налогов вырос примерно с 1,3 до 2,2 руб. Впрочем, с учетом инфляции (60%), рост налогов был не столь впечатляющим, по курсу конца века выплаты увеличились примерно с 2,08 до 2,2 руб.

При этом произошло резкое увеличение интенсивности использования чрезвычайно обременительной для населения подводной повинности. Крестьянские подводы и лошади массово использовались для перевозки казенных грузов. По оценке автора, это фактически увеличивало тяжесть казенных налогов примерно вдвое, т. е. до ~4,5 - 4,9 рублей на двор.

Казенные подати, таким образом, к концу века составляли от половины до 2/3 (с учетом подводной повинности) всех крестьянских выплат.

* При этом размер четверти в XVII в. трижды увеличивался - до 1624 (по Каменцевой/Устюгову) г. четверть равнялась 4 пудам ржи, после 1624 г. - 6 пудам, с 1679 г. - 8 пудам. Соответственно, 100 четей в 1614 г. это 400 пудов ржи, 1 400 четей - 8 400 пудов, 2 800 четей - 16 800 пудов, 5 012,5 четей - 30 075 пудов.

** Помимо названных сборов собиралось 0,02 руб. на Воронеж, 0,15 руб. на железные пушки, 0,25 руб. на медные пушки и порох, 0,4 руб. на галеры, якоря и медь, 0,565 руб. на бомбы, 0,38 руб. на «дачи» иностранцам.

Разное

читать дальшеНаселенность крестьянских дворов в монастырских вотчинах, как и прочих, возросла и составляла в последней четверти XVII в. 3,2 - 3,9 души мужского пола на двор, иногда доходя до 4,6 - 4,8 душ. Основной причиной этого являлось введение подворного обложения. Монастырское руководство способствовало (по тем же фискальным соображениям) сохранению больших дворов. Так, архимандрит Донского монастыря в 1691 г. прямо предписывал наместнику одного из своих приписных монастырей препятствовать разделению крестьянских семей и тягол.

В 60-70-х гг. прекратилась обработка монастырской запашки монастырскими детенышами.

@темы:

история,

книги,

СТ,

early modern Russia,

конспект