В. Великанов

Ругодивский поход и сражение под Нарвой 19 (30) ноября 1700 г.Работа весьма ценная, описан не только Нарвский поход, но и весь первый год Великой Северной войны. Интересного много, карты хорошие (хотя не хватает хотя бы схематичного плана укреплений Нарвы). К сожалению немало мелких огрехов разного рода - цифры иногда не бьются, описки и т. д., не критично, но впечатление портит.

Также здесь -

ericmackay.dreamwidth.org/298993.htmlчитать дальшеНа пути к войне

читать дальше

У всех будущих членов антишведского союза (кроме, разве что, Саксонии) имелись свои давние счеты со Швецией. В случае Дании их дополнял готторпский вопрос. Герцогство Шлезвиг-Гольштейн с конца XVI века управлялось младшей ветвью датского Ольденбургского дома - Гольштейн-Готторпской династией. Положение герцогства и входивших в него земель было весьма сложным и запутанным - само герцогство было одновременно частью Дании и Священной Римской империи, землями на его территории владели и голштинские герцоги и датские монархи, часть земель находилась в совместной собственности и т. д. Это создавало обширную почву для конфликтов, в ходе которых голштинские герцоги опирались на внешнего союзника - Швецию, с правителями которой поддерживали тесные родственные связи.

Последний из датско-голштинских конфликтов случился в 1684 году - датские войска заняли всю Голштинию, вынудив бежать герцога Кристиана-Альбрехта. В июне 1689 года в Альтоне между сторонами был подписан мирный договор, восстанавливавший статус-кво. Гарантами его стали Англия, Голландия, Швеция, курфюршество Брауншвейг-Люнебург-Каленберг (Ганновер) и княжество Люнебург (Брауншвейг-Люнебург-Цилле) - т. н. «альтонские гаранты».

Данию сложившееся положение не устраивало и в 1697 году она приступила к сколачиванию антишведского союза, надеясь вывести из игры главного защитника Голштинии. Членами этого союза датчане видели Речь Посполитую, Бранденбург и Россию. В первых двух державах датские предложения особого интереса не вызвали (дело ограничилось заключением оборонительного союза между Данией и августовской Саксонией), а отправленный в Россию датский посланник П. Гейс надолго застрял в Москве, ожидая уехавшего с Великим посольством Петра.

Петр вернулся в Москву в октябре 1698 года, принципиальная договоренность о союзе против Швеции была достигнута быстро, однако проработка деталей затянулась до лета 1699 года, когда согласованный проект договора был направлен на утверждение в Данию.

Важную роль в формировании антишведской коалиции сыграл беглый лифляндский дворянин Иоганн Паткуль. Шведские власти обвинили его в измене из-за борьбы против редукции дворянских земель и Паткуль вынужден был бежать за границу, сделавшись непримиримым врагом шведского государства.

В 1698 году Паткуль поступил на польскую службу и войдя в доверие к королю Августу сумел убедить последнего в перспективах шведской войны, обещая, помимо прочего, поддержку лифляндского дворянства.

В мае 1699 года Паткуль был отправлен в Копенгаген, где от имени Августа заключил уже «наступательный» антишведский союз с Данией (официально утвержден в сентябре 1699 года). Формально союз по-прежнему связывал лишь Данию и Саксонию, для привлечения к нему Речи Посполитой требовалось согласие сейма, что означало почти неминуемое разглашение соответствующей информации. От привлечения поляков на этом этапе в итоге отказались, надеясь, что грядущие военные успехи союзников пробудят в них воинственный дух.

Не дожидаясь формального утверждения договора с Данией Паткуль вернулся к Августу и уже летом 1699-го был отправлен, вместе с Георгом фон Карловицем, в Москву - для заключения союза с Петром.

Шведы, взбудораженные слухами о готовящейся войне, осенью 1698 года также отправили в Москву посольство во главе с Йоханом Бергенхольмом - для прояснения позиции России. Формальной целью посольства было подтверждение Кардисского договора 1661 года, в связи со вступлением на престол Карла XII. Шведское посольство прибыло в Москву летом 1699 года.

Вернувшегося в столицу из Воронежа Петра в сентябре 1699 года ожидали в Москве сразу три делегации - датская с утвержденным в Копенгагене союзным договором, польско-саксонская - с предложением антишведского союза и шведская - ждущая продления мирного договора. Переговоры с ними велись параллельно.

22 ноября* 1699 года в Преображенском был подписан договор о союзе с Августом (последний выдал своим посланцам заранее подписанный лист бумаги и соглашение не требовало ратификации). Целью войны для России указывался возврат потерянных в Смуту земель (Ингрии и Карелии). Оговаривалось, что она вступит в войну только после заключения мира с турками, но, в тоже время - не позднее апреля 1700 года.

Стороны устно договорились о признании Лифляндии и Эстляндии польской сферой интересов, однако каких-либо жестких обязательств в этом вопросе Россия на себя не брала.

Была достигнута и договоренность о совместном плане действий - польско-саксонские войска должны были атаковать шведов в Лифляндии и Эстляндии, русские - в Карелии и Ингрии. Петр также обязался предоставить Августу вспомогательный корпус, численность его не оговаривалась, устно были обещано 20 000 пехоты и осадные орудия для осады Риги.

26 ноября 1699 года был подписан «подтвердительный договор» с датчанами, подверждавший ранее согласованный союзный (новым датским королем Фредериком IV ратифицирован в январе 1700-го). Он был менее конкретным чем договор с Августом - стороны обязывались поддерживать друг друга в случае войны (без указания конкретного противника), также оговаривалось, что договор вступает в силу после заключения постоянного мира с турками.

30 ноября 1699 года была подписана докончальная грамота со шведами, подтверждавшая Кардисский мирный договор 1661 года.

Таким образом, Петр Алексеевич почти одновременно подписал два договора об антишведском союзе и договор о продлении мира со Швецией.

К концу осени 1699 года дипломатическая подготовка к войне была завершена - Дания, Саксония и Россия образовали направленный против Швеции союз.

Дания в грядущей войне желала решить проблему Голштинии, забрать шведские владения в северной Германии и, в идеале - вернуть Сконе.

Август желал отобрать у шведов Лифляндию и, в идеале, Эстляндию, превратив их в наследственный домен Веттинов, связанный личной унией с Речью Посполитой (что должно было способствовать закреплению польского престола за саксонской династией).

Россия желала вернуть Ингрию и Карелию. Как отмечает автор, инициаторами войны были Дания и Август и Петр лишь пользовался предоставившейся возможностью.

* Все даты по новому стилю

Русская армия

читать дальше

К концу XVII века

Общая численность вооруженных сил России к концу XVII века составляла не менее 165 000 человек. Примерно 55 000 - 60 000 чел. пребывали на службе постоянно (стрельцы, выборные полки и пр.), а остальные мобилизовывались по мере необходимости (поместная конница, полки нового строя и пр.).

Офицеров в полках нового строя на 1696 год имелось 2 257 человек, 42% (954 чел.) из них были иноземцами и новокрещенами и 58% (1 303 чел.) - русскими. Среди старших офицеров преобладали иноземцы (86%), многие из которых, впрочем, не одно десятилетие жили в России, а некоторые проживали в русском государстве уже на протяжении двух-трех поколений. Все генералы были иноземцами / новокрещенами. Среди младших офицеров преобладали русские.

В крупных гарнизонах (без учета Поволжья и Сибири) на постоянной службе к 1700 году находилось примерно 35 000 - 38 000 чел.

В Москве располагались первые жилые «тысячи» Первого (Лефортовского) и Второго (Бутырского) Московских выборных солдатских полков; две «тысячи» Третьего Московского выборного полка (фактически Преображенский и Семеновский гвардейские полки) и небольшой (4 роты) Преображенский драгунский полк (сформирован в 1698 году из дворянских недорослей), всего ок. 5 000 чел.

В Белгороде - 2 выборных солдатских полка (сформированы в 1696 году из охочих людей Белгородского разряда и переведенных преображенцев и семеновцев) и 3 стрелецких (белгородский жилой московский и два переведенных из Москвы), всего ок. 3 800 чел. Помимо этого небольшой (340 чел.) московский стрелецкий полк располагался в Курске.

В Севске - выборный солдатский полк (сформирован в 1696 - 1697 годах из комарицких дворцовых крестьян), солдатский (севский московский выписной жилой) и московский стрелецкий полки, всего ок. 2 000 чел. Помимо этого небольшой (400 чел.) московский стрелецкий полк располагался в Курске.

В Киеве - небольшой жилой рейтарский и жилой солдатский полки, 3 московских стрелецких полка, всего примерно 2 700 - 2 800 чел. Помимо этого один московский стрелецкий полк находился при малороссийском гетмане в Батурине (552 чел.), а небольшие гарнизоны (всего ок. 800 чел.) - в Переславле, Чернигове и Нежине.

Значительные силы находились также в занятых в ходе турецкой войны районах - в Азове и Таганроге (всего ок. 7 000 чел.) и нижнеднепровских крепостях Казыкермен и Тавань (солдатский полк белгородского разряда и белгородские же годовальщики - стрельцы, казаки, пушкари, вместе с последними - ок. 1 400 чел.)

В Смоленске стояло 5 жилых солдатских полков (по штату - 3200 солдат и урядников).

В Новгороде и Пскове располагалось по 2 стрелецких полка (ок. 2 000 и 2 200 чел. соответственно), в прочих гарнизонах Новгородского разряда - еще, в общей сложности, ок. 2 300 чел.

В прочих городах постоянные гарнизоны гарнизоны не превышали нескольких сотен человек (стрельцы, пушкари и пр.).

Постоянные полевые войска насчитывали примерно 18 000 - 20 000 чел. (6 выборных солдатских, 9 московских стрелецких и несколько городовых полков).

В целом, большая и наиболее боеспособная часть вооруженных сил была сосредоточена на юго-западном направлении, где еще продолжалась война с турками.

Подготовка к войне

Готовясь к войне со Швецией царь Петр отказался от мобилизации большей части полков нового строя. Вместо этого их личный состав был обложен денежной податью - указом от 30 октября (ст. ст.) 1699 года* с копейщиков и рейтар полагалось брать по 1,5 руб., с их детей - по 0,7 руб., с солдат стрельцов, казаков, пушкарей - по 1 руб., с их детей и свойственников - по 0,5 руб. При наличии у служилого человека крестьянских дворов, за каждый двор дополнительно бралось по 0,5 руб.

Собранные деньги предполагалось пустить на содержание новоприборных полков. 8 (18) ноября 1699 года был объявлен набор вольных людей - указано было набирать добровольцев 15-30 лет, на тех же условиях, что и в выборные полки - годовой оклад 11 руб., хлебное и соляное жалованье.

Видимо почти сразу возникли опасения насчет возможности набора нужного числа добровольцев и уже 17 (27 ноября) 1699 года последовал указ о сборе даточных. В отличии от прежних наборов он касался не государственных, а частновладельческих крестьян. Предписывалось брать одного даточного с 25 дворов у помещиков не бывших на военной службе и с 50 - у служивших, с 30 дворов - у церковных владельцев. Разрешалась замена даточного денежной выплатой - в 11 руб. Землевладельцы были обязаны также обеспечить даточных строевым платьем и обувью и содержать до официального приема на службу (1 апреля 1700 года).

Для сбора солдат было создано новое ведомство - Генеральный двор в селе Преображенском. Главой его был назначен Ф. А. Головин, а за практическую работу отвечал думный дьяк Автоном Иванов, с приданными ему служащими Поместного приказа (ок. 70 чел.). Полномочия ведомства не были формально определены, фактически оно занималось набором и финансированием новых полков до весны 1702 года, когда его функции были переданы Приказу военных дел.

Помимо Москвы набор должен был вестись в понизовых городах - руководить им назначен был кн. Никита Иванович Репнин, отправленный в Поволжье в ноябре 1699-го, а также в Смоленске, Новгороде и Пскове (указы воеводам отосланы в декабре 1699 года). Местные комиссии подчинялись Генеральному двору.

В феврале 1700 года функции Иноземского и Рейтарского приказов, ведавших войсками нового строя, были переданы новому ведомству, поначалу безымянному (с июня 1701 года - Приказ военных дел или Военный приказ). Во главе учреждения был поставлен боярин кн. Яков Федорович Долгоруков. Сфера его деятельности, впрочем, была поначалу ограничена - до 1702 года войска Белгородского и Севского разрядов продолжали ведаться Разрядным приказом, московские и часть городовых стрельцов - Стрелецким приказом, новоприборные полки - Генеральным двором и т. д.

Тогда же, в феврале 1700 года, было создано ведомство отвечающее за снабжение войск продовольствием (позднее именовавшееся Провиантским приказом), во главе с окольничим Семеном Ивановичем Языковым.

* Указ от 30 октября 1699 года касался служилых людей Белгородского полка / разряда. У автора это никак не обозначено, хотя ниже указывается на проведение в 1700 - 1701 годах новых переписей Белгородского и Севского разрядов - ради увеличения налогооблагаемой базы (в Белгородском выросла с 53 114 до 145 328 чел., в Севском - с 13 500 до 23 346 чел.). Затронула ли указанная замена службы денежным сбором другие районы остается гадать.

Московские полки

В Москве по предварительным расчетам предполагалось набрать 14 756 даточных, однако к апрелю 1700 года набрали только 10 109 чел. Набор добровольцев также шел хуже ожидаемого и в конце марта 1700 года было разрешено брать в солдаты беглых холопов, с освобождением из холопства их самих, а также их жен и детей младше 12 лет.

Даточные и вольные сводились в учебные команды, где под началом вызванных в Москву офицеров полков нового строя проходили первоначальную подготовку (строевую и обучение ружейным приемам). С февраля 1700 года команды постепенно сводились в полки, где обучение солдат продолжалось. Большое внимание уделялось, в частности, стрельбе. В целом, к началу похода московские новоприборные солдаты имели за плечами 6-8 месяцев интенсивной подготовки.

Унтер-офицеры (урядники) для новых полков отбирались из числа самих новоприборных, т. е. мало отличались от основной массы солдат. Имевшимися опытными кадрами из числа старых солдат по каким-то причинам пользоваться не стали.

Офицеров для новых полков изначально предполагалось набрать из числа имеющихся. Однако петровские птенцы значительную часть из них забраковали и решено было набирать новых офицеров - из числа московских чинов. Последние имели какой-то опыт конной службы, однако навыков пехотной не имели никаких и сами нуждались в дополнительном обучении. Новоприборные офицеры проходили фактически тот же курс подготовки, что и солдаты и после 3-5 месяцев обучения назначались на командные должности.

Всего предполагалось набрать 985 новых офицеров, выбирать их было предписано из числа состоятельных землевладельцев (40 и более дворов). Состоятельность новоприборных офицеров позволяла экономить на их зарплате - из оклада делались вычеты за дворы.

Набор и обучение новых офицеров шли не быстро - к концу июля 1700 года в 8 полках из даточных имелось лишь 29% штатных ротных офицеров.

Старшие офицерские должности (полковник, подполковник, майор) в новоприборных полках были заполнены опытными офицерами-иноземцами, а младшие (капитан, поручик, прапорщик) - почти целиком новоприборными.

В целом, таким образом, новоприборные полки имели неплохо обученный рядовой и весьма слабый унтер-офицерский и офицерский состав. Боевого опыта почти никто не имел.

Солдаты были вооружены голландскими мушкетами с багинетами (последние частично изготавливались в России). Помимо этого солдатам полагалось иметь шпаги, однако получили их видимо далеко не все. Пикинеров и гренадеров в московских полках не было. Ротные каптенармусы вооружались протазанами, а подпрапорщики и писари - алебардами. Поручики и капитаны были вооружены полупиками, прочее оружие (и холодное и огнестрельное) младших и старших офицеров никак не регламентировалось и приобреталось ими самостоятельно.

В области полковой артиллерии также произошли изменения - стандартные 2-фунтовые пушки было решено заменить новыми 3-фунтовыми (по две на полк). В 1699 году Пушечному двору был предписано отлить 200 новых 3-фунтовых пушек, однако из-за большого пожара случившегося в июле 1699-го к марту 1700 года было готово только 80 штук.

Полкам было выдано два комплекта знамен - «воскресный» и «повседневный», по 12 знамен в каждом (большое белое полковое и 11 цветных ротных).

Одеты солдаты были в кафтаны разных цветов (в зависимости от полка), даточным кафтаны выдавала казна, вольным давали сукно и деньги (или только деньги) на самостоятельное обмундирование. Внешний вид офицеров не регламентировался.

Всего в Москве было сформировано 16 солдатских полков - 9 из даточных и 7 из вольных людей.

Солдатские полки имели 12-ротный состав, роты сводились в 3 батальона, по четыре роты в каждом. Полк из даточных по штату включал 1 239 чел. - 39 начальных людей (полковник, подполковник, майор, 9 капитанов, капитан-поручик, 11 поручиков, 12 прапорщиков, полковой обозный и полковой писарь), 120 урядников (36 сержантов, 12 каптенармусов, 12 подпрапорщиков, 48 капралов, 12 ротных писарей), 46 денщиков и 986 рядовых. Помимо этого полку придавалось по 24 сиповщика (флейтиста) и 24 барабанщика из вольных.

Фактическая численность нижних чинов (урядники, рядовые и пр.) в полках на август 1700 года колебалась от 1 011 до 1 322 чел. (при штатной в 1 200 чел.). В полках генеральства (см. ниже) Вейде имелось по 2 майора.

В роте по штату имелось 3 начальных человека (капитан, поручик, прапорщик), 10 урядников (3 сержанта, подпрапорщик, каптенармус, писарь и 4 капрала) и 92 рядовых. Фактически в кампании 1700-го урядников было восемь - 2 сержанта вместо трех и 3 капрала вместо четырех (четвертые капральства в ротах состояли из одних рядовых), имелись также 2 барабанщика, в некоторых полках в ротах был также сверхштатный поручик.

Помимо солдатских в столице было сформировано / развернуто 2 драгунских полка.

К марту 1700 года ранее упоминавшийся Преображенский (с 1706-го - Киевский) драгунский полк был развернут в 12-ротный. К августу 1700-го его численность доходила до 1 042 чел. - 46 начальных людей (полковник, подполковник, майор, 10 капитанов, полковой квартирмейстер, 17 поручиков, 12 прапорщиков, полковой адъютант, полковой обозный и полковой писарь), 97 урядников (24 сержанта, 12 каптенармусов, 12 подпрапорщиков, 36 капралов, 12 ротных писарей, полковой лекарь), 8 барабанщиков, 64 денщика и 828 рядовых. Командовал полком полковник Алферий Шневенц.

Формирование другого полка (полковника Ефима Гулица, с 1706-го - Московского) шло медленнее, к концу августа в нем имелось лишь 830 чел. (в т. ч. 30 начальных людей). Довести полк до 12-ротного состава видимо не удалось и в кампании он участвовал имея 9-10 рот.

Рядовой состав драгунских полков комплектовались недорослями из московских чинов, офицерский - также как и в солдатских. Драгуны вооружались солдатскими фузеями и саблями, одеты были в зеленые кафтаны, на пошив которых получали деньги из казны. Полки имели по 12 знамен - полковое и 11 ротных.

В Преображенском и Семеновском полках на август 1700 года по списку имелось 3 793 нижних чинов (урядников и рядовых), фактически - 3 738. Офицерский состав их неизвестен.

Согласно полковой истории преображенцев П. О. Бобровского полк на 1700 год состоял из 18 рот - бомбардирской, гренадерской и 16 фузилерных, общей списочной численностью в 3 454 чел. (100 офицеров, ок. 240 урядников, 2 526 рядовых и пр.).

По полковой истории семеновцев П. П. Карцева на август 1700-го в полку налицо имелось 19 офицеров и 1 238 нижних чинов, а сам он видимо состоял из 13 рот - гренадерской и 12 фузилерных. [Тот же Карцев приводит состав полка на 1698 год - 49 офицеров, 106 урядников, 54 сиповщика и барабанщика, 1 262 рядовых, всего - 1 471 чел.]

Сам автор ниже указывает, что к Нарве пришли 4 батальона преображенцев (1 698 чел.) и 3 батальона семеновцев (1 238 чел.).

О выборных полках автор отдельно не пишет. Непосредственно в Нарвской кампании участвовал один выборный полк - Первый (Лефортовский) полковника Юрия Лима. На август 1700 года его численность составляла 1 018 чел. (в т. ч. 33 офицера), т. е. он видимо мало отличался от обычных солдатских.

К концу июля 1700 года формирование полков было в целом завершено и они стали сводиться в «генеральства» (фактически дивизии).

Командование одним из московских генеральств было поручено Автоному Михайловичу Головину, ранее командовавшему Третьим выборным полком. В состав генеральства Головнина вошли Преображенский и Семеновский полки (с августа 1700-го начавшие именоваться гвардейскими), Преображенский драгунский полк и 8 солдатских (по четыре из даточных и из вольных).

Другим генеральством командовал Адаму Адамовичу Вейде (с июня 1700-го полный генерал и командир Первого выборного полка). Оно включало Первый выборный полк, драгунский полк Гулица и 8 солдатских (пять из даточных и три - из вольных).

Как отмечает автор, командование войсками в предстоящем походе было доверено Петром своим друзьям и сподвижникам, не имевшим почти никакого военного опыта - А. М. Головину, А. А. Вейде, А. И. Репнину, И. А. Трубецкому и пр., при этом не у дел остались опытные и проверенные генералы. Отдельно автор останавливается на А. А. Вейде, отмечая, что закрепившаяся за ним в отечественной историографии репутация опытного военного и видного теоретика ни на чем не основана.

Низовые полки

Низовые полки начали формироваться позднее московских и отличались от них организацией.

К 13 августа 1700 года в понизовых городах было прибрано 10 720 чел., почти исключительно вольных (даточных всего 190 чел.), большей частью в Нижнем (2949 чел.), Казани (2323), Симбирске (2192) и Арзамасе (1000).

Из прибранных было сформировано 9 солдатских полков. В отличии от московских они включали по 9 рот (1 гренадерскую и 8 фузилерных), а их штатная численность составляла 1 020 чел.

Полки были сведены в генеральство А. И. Репнина (с 26 июня - полного генерала и командира Второго выборного полка). 20 августа Репнин получил приказ сформировать еще два полка, отправив их в Белгород, а с остальными идти в Москву, где полки предполагалось пополнить офицерским составом и довооружить. Здесь же в состав генеральства должен был войти Второй выборный полк.

Из Москвы Репнин вышел 12 сентября и ко времени Нарвской битвы (30 ноября) был в 30 верстах от Яма. Узнав о поражении он вернулся в Новгород и в кампании низовые полки, таким образом, участия не приняли.

Прочие новоприборные полки и общий итог

Помимо московских и низовых сформировано было только два солдатских полка в Новгороде. Всего в Новгороде и Пскове было прибрано 1 547 чел., большей частью вольных - даточных было 579 чел. (от Софийского дома, местных монастырей и пр.). Офицеры для полков были присланы из Москвы - новоприборные из числа московских чинов.

В Смоленске было набрано лишь 260 чел., пошедших на доукомплектование местных солдатских полков.

Всего к осени 1700 года было прибрано св. 32 000 солдат (10 700 даточных и св. 21 000 вольных), 1 800 драгун и 985 офицеров, итого - ок. 35 000 чел. Из них было сформировано 29 новых солдатских (16 в Москве, 11 в Поволжье и 2 в Новгороде) и 2 драгунских полка.

Прочие силы

Помимо новоприборных полков к участию в походе были привлечены Государев полк, смоленская конница, силы Новгородского разряда, несколько стрелецких полков, артиллерия и малороссийские казаки.

Для Государева полка Ругодивский поход оказалась последней в истории военной кампанией. Указ о сборе полка был объявлен 30 августа 1700 года, московские чины обязаны были явиться на службу [видимо в Новгород] к 26 сентября. Разрешалась замена службы денежной выплатой - 5 руб. со двора для владельцев 50 и более дворов и 1,25 руб. [в тексте - 125] для менее состоятельных.

Явившиеся на службу сводились в конные роты. Общая численность их неизвестна. По Н. Г. Устрялову в походе должно было участвовать 11 533 московских чина (2 920 стольников, 1 497 стряпчих, 1 659 московских дворян и 5 457 жильцов). По справке Разрядного приказа на начало 1700 года на службу могли выйти (за исключением занятых на службах и в посылках) 7 714 чел. (2 278 стольников, 1 176 стряпчих, 574 дворянина и 3 686 жильцов). По справке Разряда от 1706 года в Ругодивский поход было наряжено (без учета жильцов) 6 636 чел. Фактически в рядах полка в походе участвовало видимо около 3 000 московских чинов.

Смоленская конница включала полк смоленской шляхты и Смоленский рейтарский полк, всего ок. 2 000 чел.

Полк смоленской шляхты комплектовался представителями смоленских шляхетских семей перешедших на русскую службу в ходе Тринадцатилетней войны. На 1700 год он состоял из 7 конных рот (5 смоленских, рославльская и бельская) общей численностью в 898 чел.

Русские помещики Смоленского княжества и помещики соседних уездов были приписаны к 12-ротному Смоленскому рейтарскому полку, на 1700 год его списочная численность составляла 1 146 чел.

К участию в кампании были привлечены также три полка московских стрельцов ранее высланных в Белгород и Севск - белгородские полки Василия Елчанинова (718 чел.) и Мартемьяна Сухарева (659 чел.) и севский Степана Стрекалова (384 чел.).

Чины Государева полка, смоленская конница и стрельцы были сведены в отдельное генеральство Федора Алексеевича Головина.

Новгородский разряд к этому времени включал Новгород с пятинами, Псков с пригородами, Ржеву Пустую, Ржеву Володимерову, Великие Луки, Торопец, Тверь, Торжок, Старицу и Зубец с уездами.

Общая численность служилых людей разряда достигала 12 745 чел., включая 6 208 служилых по отечеству* (1 217 сотенной службы, 477 гусар, 630 копейщиков, 3 884 рейтара) и 6 537 приборных (5 480 стрельцов, 304 пушкаря, 753 прочих).

При мобилизации служилыми по отечеству комплектовались гусарский и 3 рейтарских полка и сотни поместной конницы.

Основная масса приборных служила в Новгороде и Пскове. В Новгороде располагались два стрелецких полка - старый московский выписной Захария Вестова и новгородский тысячный Мирона Баишева (всего 1 000 - 2 000** чел.). В Пскове также два - Василия Козодавлева (985 чел.) и Юрия Вестова (943 чел.).

В Ругодивском походе участвовали поместная конница, конные полки нового строя, стрелецкие полки и 2 новоприборных солдатских, всего 10 500 - 11 000 чел. Они были сведены в «генеральство» новгородского воеводы кн. Ивана Юрьевича Долгорукова.

Малороссийскому гетману И. Мазепе в августе 1700 года было приказано отправить под Нарву 11 500 малороссийских казаков. К участию в походе были назначены Нежинский, Черниговский, Киевский, Полтавский, Миргородский, Прилуцкий городовые полки (всего теоретически 11 500 чел. и 20 пушек). Фактическая численность полков видимо оказалась существенно ниже требуемой и Мазепе пришлось послать вместе с ними свои наемные части - 2 конных компанейских и 2 пеших сердюцких полка. Казакам за участие в походе было обещано по 2 руб. Во главе войска был поставлен наказной гетман Иван Обидовский (нежинский полковник). Казаки Обидовского к концу ноября дошли только до Пскова и участия в кампании не приняли.

Русская артиллерия в Нарвском походе была представлена 195 орудиями. Из Москвы были отправлены только мортиры, гаубицы и большая часть полковых пушек - всего 110 стволов (7 гаубиц***; 61 мортира - 40 3-пудовых****, 20 2-пудовых****, 1 полупудовая****; 32 3-фунтовых полковых пушки), не считая 3-фунтовых пушек приданных московским солдатским полкам. Прочую тяжелую артиллерию планировалось взять в Новгороде и Пскове.

Из Москвы было отправлено также 336 артиллерийских чинов и мастеровых (включая 151 московского пушкаря), а также артиллерийские припасы - 12 000 пудов пороха (по 5 000 пушечного и ружейного и 2 000 - для ручных гранат), 5 018 пудов свинца, 6 000 3-фунтовых ядер, 11 300 бомб (6 460 3-пудовых, 3 400 2-пудовых, 1 400 пудовых и 77 полупудовых).

Из Пскова под Нарву было доставлено 36 орудий:

- 16 «голанок» (2 58-, 3 55-, 7 50-, 3 47- и 1 45-фунтовая, купленных русским правительством в Голландии в 1634-1636 годах);

- 9 русских проломных пищалей: 40-фунтовые «Лев» (1590 год, Андрей Чохов) и «Медведь» (1590), 25-фунтовый «Соловей» (1590, Чохов), 20-фунтовая «Раномыжская» (1590/91, перелита в 1688 году), 18-фунтовые «Барс» и «Грановитая» (обе 1634), 15-фунтовый «Соловей» (1634) и два 15-фунтовых «Левика» (1636);

- 11 6-фунтовых полуторных пищалей (все отлиты во второй половине XVI века)

Из Новгорода было доставлено 29 орудий:

- 26 безымянных ломовых пищалей (1 28-, 3 24-, 1 22-, 11 11- и 6 10-фунтовых*****, большей частью шведского и голландского происхождения, полученных в 1630-е годы);

- 6 6-фунтовых полуторных пищалей.

Помимо этого, видимо вместе со стрелецкими полками, под Нарву попало 15 полковых пушек старых типов - одна-три 2-фунтовых пушки с длиной ствола в 3 аршина 7 вершков (стандартные полковые орудия второй половины XVII века), семь 1,5-2-фунтовых пушек «руского литья» (1630-1640-е годы) и пять-семь 2-3-фунтовых пушек неопределенного типа (возможно орудия псковских и новгородских стрельцов).

Под Нарву успело попасть 173 орудия - 47 осадных пушек (от 10 до 58 фунтов), 17 6-фунтовых полуторных пищалей, 79 полковых (64 3-фунтовых и 15 прочих), 4 гаубицы и 26 2- и 3-пудовых мортир.

Командование артиллерией было доверено судье Пушкарского приказа - грузинскому царевичу Александру Багратиони-Имеретинскому, такому же малоопытному дуболому как и прочие петровские друзья.

Всего, таким образом, в Нарвском походе должно было участвовать 65 000 - 70 000 ратных людей, фактически участвовало примерно 35 000 - 38 000 чел., прочие войска прибыть до Нарвского сражения не успели.

* Включая казаков.

** У автора в тексте, в одном месте указывается, что в новгородских стрелецких полках было по 1000 чел., в другом - по 500. В приложениях, в одной таблице численность новгородских полков - по 1000 чел., по другой таблице в Новгороде всего числится 1 582 стрельца.

*** По русским документам - пудовых, по шведским - полупудовых (20-фунтовых). Все были отлиты в Любеке в 1698 году по заказу русского правительства. См. - Великанов В.С. Лобин А.Н. Русская артиллерия в Нарвском походе 1700 г.

**** В тексте везде - фунтовых.

***** Так в таблице приложения. В тексте у автора 2 22-фунтовых, 3 21-фунтовая, 12 12-фунтовых и 6 10-фунтовых.

Шведская армия

читать дальше

Шведское королевство к началу XVIII века включало, помимо Швеции и Финляндии, «заморские» территории - прибалтийские (Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия) и германские (Передняя Померания, Висмар и Бремен-Ферден), пользовавшиеся широким самоуправлением. Финансовое положение королевства оставляло желать лучшего - на 1699 год бюджет был сведен с дефицитом в 7,2% (общие расходы 6,58 млн талеров), государственный долг на 1698 год доходил до 8,4 млн талеров. Основную тяжесть содержания империи несли «домашние» шведские и финские провинции - 74% доходов бюджета.

Вооруженные силы Швеции комплектовались двумя способами - вербовкой добровольцев и с помощью поземельной повинности (индельты).

В Швеции и Финляндии обрабатываемые земли были разделены на специальные участки (индельта), составлявшие участок крестьянские хозяйства должны были выставлять и содержать одного солдата. В мирное время солдат работал и жил в специально выделенном для этого хозяйстве, периодически (раз в год) призываясь на военные сборы. При мобилизации солдаты собирались по территориальному принципу в роты и полки. Унтер-офицеры и офицеры частей индельты проживали в той же местности и также содержались специально выделенными группами крестьянских хозяйств.

В военное время индельта выставляла второго солдата - для восполнения потерь и (теоретически) могла выставить третьего - для формирования третьеочередных полков индельты, четвертого - для восполнения потерь и пятого - для формирования временных пятиочередных полков. На практике большинство индельт в военное время более 2-3 солдат выставить не могли.

Частными случаями индельты являлись поземельные повинности дворян-землевладельцев, духовенства и арендаторов королевских земель. Дворяне изначально обязаны были нести личную службу в составе территориальных ополчений (дворянских «знамен» - Adelsfanan), однако к концу XVII века личная служба была большей частью заменена выставлением рейтара. С каждых 15 гаков земли выставлялся один рейтар, в случае гибели или пленения заменявшийся новым. Сохранялось впрочем и шведско-финляндское дворянское «знамя».

Арендаторы королевских земель и духовенство выставляли соответственно «земельных» и «сословных» драгун, по нормам аналогичным дворянским. Для арендаторов существовала возможность замены натуральной поставки денежной выплатой. В отличии от индельты и дворянской повинности драгуны выставлялись разово (дальнейшее их содержание и восполнение потерь было делом казны).

В прибалтийских и германских провинциях личная поземельная повинность дворянства сохранялась и из него формировались местные дворянские «знамена» - в Прибалтике два полноценных конных полка (Лифляндии и Эзеля и Эстляндии и Ингерманландии), в Померании и Бремене - фактически по конному эскадрону.

Прибалтийские арендаторы королевских земель формировали также три эскадрона «земельных» драгун (Эстляндский, Лифляндский и Эзельский).

Полноценной индельты в прибалтийских провинциях не было, помимо вышеуказанных поземельных повинностей существовал институт ландмилиции - с определенного числа дворов единовременно должен был выставляться солдат.

В германских провинциях существовала только дворянская поземельная повинность.

Шведская пехота к 1700 году состояла из 36 пехотных полков (15 вербованных и 21 индельты), а также одного драгунского (Ямтландского) полка, также относившегося к пехоте и комплектовавшегося методом индельты.

Все полки индельты и большая часть вербованных включали по 8 рот (161 чел., в т. ч. 84 мушкетера, 48 пикинеров, 12 гренадеров), общая штатная численность полка составляла 1 512 чел (1 288 строевых).

Часть полков имела по 10 рот, Нарвский гарнизонный - 12, полк королевской Пешей гвардии даже 16 (но по 120 чел. в роте).

Вербованные полки именовались обычно по месту дислокации (провинции / города) и имени шефа (обычно местного губернатора), индельты - по названию соответствующего лена (провинции).

Из 15 вербованных полков к началу войны четыре находились в Швеции, шесть в Померании, три - в Лифляндии, один в Бремене и один в Эстляндии и Ингерманландии.

Шведская кавалерия к началу войны состояла из рейтарских и драгунских частей. Последние на протяжении всей Северной войны использовались как линейная кавалерия и от рейтар отличались лишь сохранением некоторых рудиментов драгунии.

Вербовкой комплектовались 3 рейтарских и 2 драгунских полка, способом индельты - 10 рейтарских полков (семь в Швеции и три в Финляндии), 4-ротный драгунский эскадрон и рейтарская рота. Дворянами комплектовалось шведско-финляндское «знамя», сословными драгунами - 3 драгунских полка и отдельная рота в Швеции и 2 4-ротных драгунских эскадрона в Финляндии и Карелии.

В Прибалтике местными дворянами комплектовались 2 конных «знамени» (рейтарских полка), а земельными драгунами - 3 эскадрона. В Бремене и Померании местными дворянами комплектовалось 2 конных «знамени» (фактически роты по 100 - 150 чел.).

Всего, таким образом, шведская кавалерия включала 21 конный полк (12 рейтарских, 5 драгунских, 3 дворянских «знамени»), 6 4-ротных драгунских эскадронов, 3 рейтарских и небольшую драгунскую роты.

Конные полки имели 8-ротный состав - в рейтарских полках индельты было по 124 рядовых в роте (всего 130 чел.), в вербованных рейтарских и драгунских - по 100 (в Лейб-драгунском - по 75), в шведских сословных драгунских - по 75, прибалтийских сословных - по 50-60.

Боеготовыми к началу войны были лишь вербованные полки, из которых в Швеции находился только один (Лейб-драгунский), 3 полка (два рейтарских и драгунский) находились в германских провинциях и один (рейтарский) в Эстляндии.

Шведская артиллерия включала полевой артиллерийский полк, крепостную артиллерию и артиллерийский обоз.

Полевой артиллерийский полк состоял из штаба, 8 артиллерийских рот, команды минеров (31 чел.), походной лаборатории (41 чел.) и мастеровых (ок. 300 чел.). В 8 ротах имелось 334 чел. - 20 офицеров, 40 унтеров и 274 рядовых (пушкарей, их учеников и помощников).

Крепостная артиллерия была сведена в 44 городских и 48 гарнизонных рот - всего 1 888 чел. и 3 742 орудия.

Артиллерийский обоз состоял из 12 транспортных команд, всего 974 чел. (в т.ч. 891 кучер).

Всего, таким образом, в артиллерии имелось ок. 3 600 чел. личного состава и ок. 4 000 орудий. Весь личный состав, включая вспомогательные службы, комплектовался вербовкой.

Имелся также фортификационный корпус (376 чел. сведенных в 4 бригады, но фактически распределенных по крепостям), отвечавший за состояние крепостных сооружений и строительство новых.

Общая штатная численность шведской армии к началу войны составляла (без учета сословных формирований) 61 792 чел. (25 122 вербованных и 36 670 - индельта первой очереди). Фактически к началу войны имелось в строю примерно 28 000 - 30 000 чел.

Система индельты позволяла шведам экономить на содержании войск в мирное время и существенно наращивать численность армии в военное. Однако мобилизация и приведение в боеготовое состояние соответствующих частей требовала времени и дополнительных усилий.

Основным потенциальным противником считалась Дания и большая часть боеготовых частей к началу войны была сосредоточена на датском направлении.

В прибалтийских провинциях к началу войны имелось (с учетом дворянских знамен) примерно 7 500 солдат и офицеров.

Большая часть войск была сосредоточена в Лифляндии (генерал-губернатор фельдмаршал гр. Эрик Дальберг) - всего ок. 5 200 чел.

В Риге размещались 2 вербованных пехотных полка - Рижский гарнизонный (1 034 чел.) и Рижский губернаторский (1 050 чел.) и части индельты - Эстерботтенский пехотный полк (984 чел.), две роты Абосского (152) и подразделение Саволакского (20 чел.) полков.

В Дюнамюнде стоял батальон индельты - Нюландского полка (560 чел.), в Пернове и Дерпте - по батальону вербованного Колониального полка (666 и 501 чел.). Еще ок. 250 чел. было разбросано по мелким гарнизонам.

Местное дворянское знамя состояло из 4 рот по 50-60 чел в каждой.

В Эстляндии (гр. Аксель де ла Гарди) в мирное время находились вербованный Эстляндский рейтарский полк (6 рот, 3 из которых в соседней Ингерманландии), рота вербованного Нарвского гарнизонного полка (в Ревеле) и местное дворянское знамя. Местное дворянство должно было выставлять 394 рейтара, однако фактически в полку имелось не более 200 чел. Общая численность войск в провинции не превышала 600 - 700 чел.

Шведская провинция Ингерманландия (ген. Отто Веллинг) включала захваченные шведами русские земли - Ивангород, Ям, Копорье, Корелу и пр. и эстляндскую Нарву. Административным центром провинции была Нарва, бывшая (вместе с Ивангородом) и основным военным центром региона. В городе размещался вербованный Нарвский гарнизонный полк (всего 12 рот, из них 2 в Ниене и одна в Ревеле). В Кексгольме и Нотебурге стояло по роте Колониального полка. В провинции служили также три роты Эстляндского рейтарского. Общая численность войск составляла 1 500 - 1 800 чел. Единственной серьезной крепостью провинции была Нарва.

Все прибалтийские провинции тяжело пострадали от неурожаев и голода во второй половине 1690-х годов и положение с продовольствием и фуражом в этих местностях продолжало оставаться тяжелым, что затрудняло снабжение войск всех воюющих сторон.

Силы единственного союзника Швеции - Голштинии были невелики - всего ок. 3 000 чел. (корпус драбантов, конный и три пехотных полка и артиллерия).

Шведский линейный флот к 1699 году состоял из 39 линейных кораблей, 12 фрегатов и 27 других единиц (всего 2900 орудий). Основной базой флота была Карлскрона, основным противником считался датский флот, основными оперативными целями являлись контроль над балтийскими проливами и обеспечение коммуникации между метрополией и Померанией. Гребного флота шведы до войны не имели.

Численность экипажей доходила до 19 500 чел. (1400 офицеров и мичманов, 15 200 матросов, 200 юнг и 2 600 солдат). Флот, как и армия, комплектовался частично вербовкой, а частично индельтой. Последняя давала флоту примерно 7 100 матросов, остальные матросы и все специалисты (и корабельные и береговые) набирались вербовкой.

Датская и норвежская армии

читать дальше

Дания и Норвегия были соединены личной унией и обладали собственными вооруженными силами. Как и в Швеции, при комплектовании армии вербовка сочеталась с поддержанием милиционных «национальных» формирований.

Датские вербованные части комплектовались в основном иностранцами, большей частью немцами. «Национальная» пехота выставлялась тремя историческими провинциями (Зеландией, Ютландией и Фюном) - местное пешее ополчение во второй половине XVII века было реорганизовано в 3 пехотных полка, мобилизуемых только во время войны. «Национальная» конница комплектовалась за счет рейтарской повинности аналогичной шведской - группы частновладельческих мыз выставляли и содержали рейтар.

Датская пехота состояла из 10 полков (7 вербованных и 3 «национальных»), батальона (5 мушкетерских и гренадерская рота) и 2 отдельных рот (все вербованные). Полк состоял обычно из 18 мушкетерских и гренадерской роты, в 2 полках имелось по 2 гренадерских роты, в одном 12 мушкетерских и гренадерская и в одном - 10 мушкетерских и гренадерская. В тактическом отношении полк делился на 2 или 3 батальона (обычно по 6 рот), гренадерская рота обычно придавалась первому батальону. В стандартной мушкетерской роте был 81 (в военное время - 103 чел.), в т. ч. 62 (80) рядовых, в гренадерской - 112 чел. (100 рядовых).

Датская кавалерия состояла из 15 полков (2 вербованных драгунских и 3 рейтарских и 10 «национальных» рейтарских). Весной 1700 года было начато формирование еще одного вербованного полка.

Все (кроме одного 4-ротного) конные полки были 6-ротными, по 50 (60 в военное время) чел. в роте (в драгунских - 67 чел.). В драгунских полках имелись гренадеры - в одном рота, в другом - по 6 чел. на роту.

Датская полевая артиллерия состояла из 2 полков (12 артиллерийских рот, арсенальная рота и рота пиротехников, всего 747 чел.)

Остров Борнхольм оборонял смешанный милиционный полк - 3 роты пехоты, рота рейтар и артиллерийская рота.

Общая численность полевых войск (без артиллерии и гарнизонов) составляла 23 000 чел. (4 200 чел. кавалерии и 16 300 чел. пехоты).

Датский линейный флот включал 33 линейных корабля, 7 фрегатов и 14 шняв.

Норвежская армия также состояла из вербованных и «национальных» частей.

При комплектовании «национальной» пехоты часть хозяйств выставляла солдат на действительную службу (9 лет), а часть - в резерв. «Национальных» драгун и рейтар выставляло население коронных и церковных земель, дворянство и богатые крестьяне.

Норвежская пехота состояла из 8 полков (2 вербованных и 6 «национальных») и 2 вербованных рот. «Национальный» полк включал 9 (один - 10) рот на действительной службе и от 3 до 6 резервных. Вербованные полки состояли из 9 рот (8 мушкетерских, 1 гренадерская).

Норвежская кавалерия включала 2 полка - «национальный» рейтарский (8 рот) и смешанный драгунский (6 «национальных» и 4 вербованных роты)

Норвежская полевая артиллерия состояла из 7-ротного артиллерийского полка (261 чел.).

Норвежская морская пехота включала 6 рот (вербованную и 5 «национальных»), все по 200 чел.

Общая численность норвежской армии (вместе с артиллерией, морской пехотой и гарнизонами) составляла 12 848 чел.

В Норвегии имелась также небольшая гребная флотилия.

Норвежская армия была ориентирована на оборону Норвегии и за ее пределами не действовала.

Саксонская армия

читать дальше

Саксонская армия состояла из гвардии курфюрста, пехоты, кавалерии и артиллерии.

Гвардия курфюрста включала 4 конных (всего 1 050 - 1 200 чел.) и 2 пеших (242 чел.) формирования.

Саксонская пехота состояла из 10 полков, штатной численностью в 2 421 чел. каждый. Полки имели по 15 мушкетерских рот (по 150 чел.). Роты сводились в 3 батальона (по 5 рот), ротные гренадеры (10 чел. на роту), могли сводиться в отдельную гренадерскую роту. Пики были упразднены и все солдаты вооружались мушкетами с багинетами. Полк имел по 2 3-фунтовых полевых пушки.

Саксонская кавалерия включала 10 полков (6 кирасирских и 4 драгунских).

Кирасирские полки состояли из 12 рот (по 74 чел.), сводившихся в эскадроны по двое, общая численность полка составляла 898 чел. Кирасиры носили двусторонние кирасы, а вместо шлемов - шляпы с усиленным металлическим каскетом и вооружались палашом, карабином и парой пистолетов.

Драгунские полки также были 12-ротными, штат их автору неизвестен.

Полевая артиллерия включала роту фейерверкеров, 3 роты канониров, роту минеров и понтонный обоз. Помимо этого существовала артиллерия крепостная (ок. 100 чел.).

Гарнизонную службу в Саксонии несла в основном земельная милиция, содержащаяся за счет местных доходов. К концу 1699 года на службе находилось 954 чел. - 600 чел. в Дрездене, 200 в Виттенберге, 100 в Лейпциге и 54 в Торгау.

Общая штатная численность саксонской армии достигала 36 000 чел., однако в мирное время части видимо содержались в неполном составе (пехотные имели 50-70% штата) - из экономических соображений. Комплектовалась армия вербовкой.

Большая часть армии к началу войны оставалась в Саксонии, часть войск находилась в Польше и Литве.

Армии Речи Посполитой

читать дальше

Польская коронная армия на 1700 год по компуту мирного времени состояла из 17 740 коней и порций (фактически примерно 15 000 чел.): 22 хоругвей гусар (1 530 коней), 76 хоругвей панцерных (4 770 коней), 6 хоругвей аркебузиров (экс-рейтар, 900 коней), 13 легких хоругвей (660 коней), 3 полков и 3 рот драгун (2 500 порций), 24 полков немецкой пехоты (6 440 порций) и 4 хоругвей венгерской пехоты (470 порций).

Официально Речь Посполитая в войне не участвовала и великий коронный гетман Станислав Яблоновский отказался сотрудничать с королем Августом - коронная армия большей частью осталась в стороне от войны.

В Рижском походе были задействованы только 2 пехотных полка (Пешей гвардии и Королевы, 600 и 500 чел. соответственно) шефами которых были сам Август и его супруга и несколько легких хоругвей (ок. 1 200 чел.) присланных коронным польным гетманом Феликсом Потоцким.

В Литве фактически продолжалась гражданская война между Сапегами и их противниками-«республиканцами» (Радзивиллы, Пацы, Огинские и пр.), делавшая невозможным полноценное участие ВКЛ во внешних делах. В декабре 1698 года Сапеги и «республиканцы» договорились о сокращении литовской компутовой армии до 4 300 чел. (500 чел. венгерской пехоты, 1140 драгун, 2620 чел. немецкой пехоты, вся «национальная» конница распускалась).

Король Август во внутрилитовском конфликте поддерживал «республиканцев», однако последние отказались поддержать войну со шведами и заблокировали отправку литовских компутовых войск под Ригу. Августу пришлось искать общий язык с Сапегами. В июле 1700 года король договорился с литовским великим гетманом Казимиром Яном Сапегой о найме за 30 тыс. талеров 3 560 солдат (4 гусарских и 10 панцерных хоругвей, 3 рот рейтар, пехотного и драгунского полков и 2 хоругвей венгерской пехоты). Однако эти формирования не были набраны в срок и под Ригу не попали.

В королевскую армию все же были направлены несколько компутовых хоругвей (5 валашских и татарских), а литовский великий канцлер Кароль Радзивилл прислал Августу 4 надворных хоругви (рейтарскую, панцерную, драгунскую и пехотную). Общая численность литовских формирований присоединившихся к армии Августа оценивается в 1 600 - 3 000 чел.

Вассальная Курляндия поддержала Августа, фактически правивший герцогством Фердинанд Кеттлер [в тексте именуется курляндским герцогом] привел под Ригу свои скромные силы - 4 конных роты (ок. 300 чел.).

Дания - Голштиния

читать дальше

В ходе осенних переговоров 1699 года союзники договорились, что войну начнет Саксония, в феврале 1700 года напав на Лифляндию. В марте к ней должны были присоединиться датчане атаковав Голштинию и шведов в Северной Германии и блокировав шведские коммуникации на Балтике. Не позднее апреля 1700-го Россия должна атаковать Ингерманландию, создав угрозу Финляндии и Карелии.

Война, впрочем, едва не началась раньше времени - молодой голштинский герцог Фридрих IV, ободренный поддержкой Карла XII (своего двоюродного брата и шурина), узнав о смерти датского короля Кристиана V (конец августа 1699 года) принялся строить укрепления на спорных территориях. Уверенности герцогу придавали шведские войска переданные на голштинскую службу - 4 вербованных батальона из гарнизона Висмара. Датчане в ответ начали сосредотачивать войска на границе Голштинии. Шведы ответили выводом в море части флота и переброской в Висмар 4 отмобилизованных полков индельты и т. д.

Вскоре однако вмешались другие альтонские гаранты и вновь вынудили Данию и Голштинию разойтись.

В январе 1700 года в Гааге между самими альтонскими гарантами - Англией и Голландией (главой которых был в это время один и то же человек - Вильгельм Оранский) и Швецией был заключен секретный договор об альянсе. Швеция отказывалась от союза с Францией и обещала поддержать антифранцузскую коалицию в грядущей войне за испанское наследство. Стороны подтвердили также прежние обязательства по Альтонскому договору, при этом Швеция обязалась вступить в войну с Данией в случае ее нападения на Голштинию или Ганновер, а Англия и Голландия, в свою очередь, обещали Швеции посильную помощь.

В соответствии с первоначальным планом, в марте 1700 года датская армия сосредоточилась на границе с Голштинией, перейдя в наступление 2 апреля. О январском соглашении в Гааге датский король Фредерик IV ничего не знал и рассчитывал, что альтонские гаранты, занятые испанскими делами, на этот раз вмешиваться не станут. Во вторжении в Голштинию была задействована почти вся датская армия (17 500 из 23 000 чел.), охранять датские берега от шведов было поручено выведенному в море флоту, он же должен был воспрепятствовать переброске шведских подкреплений в Германию.

Небольшая голштинская армия не могла противостоять датчанам и к концу апреля большей частью укрылась в крепости Тённинг [у автора - Теннинген, на западном побережье Голштинии, северо-восточнее Гельголанда], осажденной датскими войсками.

Нападении Дании вызвало резкую реакцию альтонских гарантов, потребовавших от датчан уйти из Голштинии. Англия и Голландия рассчитывали использовать и датчан и шведов в борьбе с Францией и были заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта, при этом - с наименьшим ущербом для военных сил и Дании и Швеции.

Датчане отвергли предъявленный им в апреле ультиматум и альтонские гаранты перешли к осуществлению «миротоворческой операции». К началу мая на юге Голштинии была собрана армия альтонских гарантов, включавшая контингенты Швеции (2 рейтарских, 5 пехотных полков, 7 000 чел, 18 орудий), Ганновера (8 700 чел.) и Люнебурга (5 310 чел.). В конце мая 1700-го она была усилена голландским корпусом (3 400 чел.). Всего, таким образом, было собрано св. 24 000 солдат. Армия управлялась коллективно - военным советом представителей держав (включал голшинского и люнебургского герцогов, ганноверского курфюрста и командующих шведским и голландским корпусами). Шведы и голштинцы, заинтересованные в максимальном ослаблении датчан, рвались в бой, однако прочие участники операции стремились обойтись малой кровью. Датчане также избегали столкновений с армией гарантов. В итоге обе стороны ограничивались маневрированием и боев не вели. Датчане, впрочем, вынуждены были снять осаду с Тённинга.

Саксония обещала Дании помощь - в мае к датчанам должен был прибыть вспомогательный корпус (6 000 чел., 2 кирасирских и 2 пехотных полка), однако Бранденбург отказался пропустить его через свою территорию и саксонские войска так и не прибыли.

Помимо сухопутных сил на Балтику была отправлена соединенная англо-голландская эскадра под командованием адмирала Джеймса Рука (23 линейных корабля). 19 июня Рук пришел в Гётеборг, попытки датчан заблокировать Зунд успеха не имели и 16 июля эскадра Рука соединилась со шведским флотом. Соединенный флот имел почти двойное превосходство над датским* и датчане вынуждены были укрыться в укрепленной гавани Копенгагена. Союзники дважды пытались бомбардировать Копенгаген, но успеха не имели. На море, впрочем, теперь полностью господствовал союзный флот, что открывало возможности для десантных операций против Дании.

К июню на юге Швеции, в Сконе, была сосредоточена шведская Главная армия, во главе с самим Карлом XII - всего ок. 16 000 солдат (лейб-драбанты, 6 рейтарских и 6 пехотных полков). 4 августа часть шведской армии высадилась у местечка Хумлебек на острове Зеландия [примерно 35 км к северу от Копенгагена]. Переброске оставшихся войск мешала плохая погода и сосредоточение шведской армии было завершено только к 20 августа. У датчан на Зеландии и в Копенгагене имелось не более 5 000 чел., большей частью ополченцев и датская столица была фактически обречена.

В этих условиях датчане вынуждены были пойти на попятную - 18 августа в Травенделе был подписан мирный договор между Данией и Голштинией. Стороны возвращались к довоенному статус-кво, Дания компенсировала Голштинии военные издержки (260 тыс. талеров) и обязывалась не оказывать помощи врагам шведской короны (т. е. покидала созданный ею же антишведский союз). Датчане, таким образом, выходили из войны, но полностью сохраняли свой военный потенциал. Это не устраивало шведов, однако под давлением альтонских гарантов Карл XII вынужден был отступить и эвакуировать высаженную у Копенгагена армию.

* У автора тут приводятся странные цифры - у союзников указано 69 линейных кораблей (хотя 23 Рука и 39 шведских = 62), у датчан указан вообще 51 линкор, хотя сам автор выше говорил о 33 линейных кораблях датского флота (фактически же датчане вывели в море всего 29 - см. например А. Штенцель «История войн на море»).

Осада Риги

читать дальше

Саксонские войска сосредотачивались на рижском направлении с осени 1699 года. Изначально предполагалось, что в кампании примут участие и польско-литовские войска и саксонский корпус, официально именовавшийся Лифляндской армией, был невелик - 4 драгунских и 3 пехотных полка при 6 3-фунтовых орудиях, всего примерно 6 000 - 10 000 чел. Командовал этими войсками ген. Якоб Флемминг. Саксонская осадная артиллерия, предназначавшаяся для осады Риги, застряла в Данциге.

В конце октября, в связи с обострением положения в Голштинии (см. выше), Дания попросила Августа напасть на Лифляндию как можно скорее. Атака на Ригу была назначена на конец декабря 1699-го, однако из-за мирного разрешения голштинского кризиса наступление было вновь отложено до февраля 1700 года.

В ночь с 21 на 22 февраля 1700 года армия Флемминга выступила из Митавы и без объявления войны двинулась на Ригу. Город предполагалось взять внезапной атакой, при поддержке местной пятой колонны, обещанной все тем же И. Паткулем. Однако внезапной атаки не получилось - шведы, встревоженные приготовлениями саксонцев, заранее приняли меры по укреплению обороны. Не обнаружилась и обещанная пятая колонна. Успехи саксонцев ограничились захватом форта прикрывавшего переправу через Двину - Коброн-шанца, взятого атакой в ночь с 23 на 24 февраля и переименнованного в Ораниенбаум.

Не добившись успеха под Ригой Флемминг решил овладеть Дюнамюнде. Крепость имела 6 бастионов со 150 орудиями и защищалась батальоном индельты - Нюландского пехотного полка. Не имевшие осадной артиллерии саксонцы попытались взять Дюнамюнде внезапной ночной атакой - по льду замерзшей Двины, с наименее защищенной речной стороны. Крепость была атакована ночью 23 марта, нападающие (3 пехотных полка и сводный драгунский) были отбиты с тяжелыми потерями - 248 убитых (включая командовавшего штурмом ген. Г. Карловица, одного из послов к Петру) и 435 раненых (включая трех из четырех полковников). Тем не менее, через два дня шведы сдались - на условиях свободного прохода гарнизона в Ригу. Захваченная крепость была переименована в Августбург, в гарнизоне было оставлено 3 пехотных батальона (по одному от каждого саксонского полка).

После этого боевые действия надолго прекратились - у саксонцев было мало сил, начинались весенняя распутица и ледоход на Двине. Cаксонский командующий Флемминг надолго оставил армию, отправившись жениться в Варшаву.

В Стокгольме о начале войны узнали с большим опозданием - Балтику штормило и курьеры добирались в шведскую столицу окольными путями. Первый из них прибыл к Карлу XII только 6 марта. 7 марта по провинциям были разосланы приказы о мобилизации частей индельты.

Общий план действий принятый шведским руководством выглядел следующим образом. На юге Швеции, в Сконе, к началу лета предполагалось собрать Главную армию (Huvudarmen), общей численностью в 16 000 чел., во главе с самим королем. Армия должна была защищать юг страны от возможного датского десанта и быть готовой к переброске на другие направления.

Границу с Норвегией должна была прикрывать Вестгётская армия (7 500 чел.) ген. Р. Ребиндера. Основу Главной и Вестгётской армий составляли шведские полки индельты.

В Северной Германии должен был действовать корпус генерал-губернатора Бремена и Фердена ген. гр. Н. Гюлленшерны (ок. 7 000 чел.). В его задачу входили защита шведских владений от датчан и помощь Голштинии. В апреле-августе 1700-го этот корпус действовал в составе армии альтонских гарантов (см. выше). Корпус Гюлленшерны включал вербованные пехотные и рейтарские полки германских гарнизонов и 4 пехотных полка шведской индельты.

В прибалтийских провинциях должна была действовать Лифляндская армия, основу которой должны были составить финские полки индельты. Во главе армии был поставлен ингерманландский генерал-губернатор ген. Отто Веллинг. В состав его армии передавались 2 рейтарских и 6 пехотных полков, пехотный батальон (второй батальон Нюландского полка) и 4-ротный Карельский драгунский эскадрон [автором здесь и ниже именуется батальоном] финской индельты, вербованный Эстляндский рейтарский полк и Лифляндское дворянское «знамя», всего 11 000 - 12 000 чел. (3 500 - 4 000 чел. кавалерии и 7 000 - 7 500 чел. пехоты).

Были предприняты также попытки усилить армию Веллинга за счет местных средств. Местные губернаторы получили право выдавать желающим патенты на формирование новых вербованных частей. Формироваться они должны были за счет владельцев - с последующей компенсацией расходов казной. Патенты получили около десятка человек (включая самого О. Веллинга и эстляндского губернатора А. де ла Гарди). Помимо этого было начато формирование Эстляндского и Лифляндского эскадронов земельных драгун и объявлен дополнительный набор в местные дворянские знамена. Все это должно было дать дополнительно ок. 9 000 солдат и драгун, однако из-за проблем с набором людей до конца 1700 года ни одна из новых частей не закончила формирования.

Также была предпринята попытка созвать всеобщее ополчение (General Aufbot), включавшее всех боеспособных мужчин сельской местности, но и она благополучно провалилась - из-за нежелания землевладельцев отпускать на службу крестьян.

Боевые действия в Лифляндии возобновились как только позволила погода - в конце апреля 1700-го. Замещавший Флемминга ген. Отто Пайкуль (еще один беглый лифляндский дворянин) отправил на правый берег Двины саксонскую и польско-литовскую конницу, принявшуюся планомерно разорять Лифляндию. Спешно двинувшийся на юг Веллинг прогнал вражеские отряды, однако развивать успех (к неудовольствию шведского короля) не стал, ссылаясь на проблемы со снабжением и подход к врагу подкреплений.

К концу июля напротив Риги сосредоточились основные силы Августа - прибыли еще 4 саксонских кирасирских и 5 пехотных полков, а также польско-литовско-курляндские формирования (см. выше). Общая численность армии доходила до 23 000 - 24 000 чел, включая 16 000 - 18 000 саксонцев и 5 000 - 6 000 поляков и литвы.

Большие надежды Август возлагал на помощь Петра, рассчитывая на прибытие в апреле-мае 20-тысячного корпуса русской пехоты и осадной артиллерии из Смоленска. В конце марта Август сам написал царю, напоминая об обещанной помощи и запрашивая точные сроки ее прибытия. Петр получил это письмо в Воронеже 29 апреля, однако ответа не дал и войск не отправил. В мае 1700 года гетману Мазепе, впрочем, было приказано отправить под Ригу несколько тысяч казаков - под видом правобережных казаков С. Палия.

В июле 1700-го обеспокоенный молчанием союзника Август направил в Москву посланника - ген. Иоганна фон Лангена. На встрече с ним (26 июля) Петр подтвердил свои союзнические обязательства, объяснив задержку ожиданием мира с Турцией и распорядился направить осадные орудия из Смоленска в Полоцк (фактически не посланы). Мазепе вновь был отправлен указ о посылке казаков под Ригу.

Последний 22 августа выслал 3-тысячный отряд под командованием полтавского полковника Ивана Искры (400 полтавских, 1600 нежинских, 500 прилуцких и 500 стародубских казаков). К концу сентября этот отряд прибыл в Смоленск где получил приказ присоединиться к войску наказного гетмана И. Обидовского посланного к Нарве (см. выше).

В конце июля 1700 года саксонская армия, возглавляемая теперь самим королем Августом, снова пришла в движение.

Шведские силы на правом берегу Двины состояли из армии Веллинга (ок. 7 000 чел.) и рижского гарнизона фельдмаршала Дальберга (3 000 чел.). 28-30 июля саксонцы переправились через Двину и 31 июля пытались атаковать армию Веллинга, однако последний, видя значительно превосходство противника, боя не принял и спешно отошел к Риге. Дальберг отказался дать подкрепления Веллингу и сам затребовал у него войск для усиления рижского гарнизона. Передав фельдмаршалу требуемые войска Веллинг с остатками армии отошел к Пернову.

Передовые отряды саксонцев подошли к Риге 4 августа, основные силы - спустя два дня. 7 августа Дальбергу было послано предложение о сдаче, сразу же им отвергнутое. 10 августа началось сооружение батарей, 18 августа постоянная бомбардировка города (всего использовалось 33 осадных орудия и 20 мортир). Осада велась вяло - у саксонцев не хватало пехоты для осадных работ, обстрел города не давал существенных результатов. Помощь от Петра по-прежнему не приходила. Не оправдались и надежды на переход на сторону Августа лифляндского дворянства - разосланный королем манифест с призывом восстать и обещанием возврата прежних вольностей не нашел отклика среди местных дворян..

В начале сентября Август узнал о заключении Травендальского мира, а через несколько дней - о вступлении в войну России. В полученном от Петра письме, извещавшем короля о вступлении Русского государства в войну, вопрос о присылке подкреплений под Ригу вновь был обойден молчанием. В этих условиях Август решил снять осаду с Риги и уйти на зимние квартиры на левом берегу Двины (16 сентября).

Напоследок саксонцы решили овладеть Кокенхаузеном, расположенным в 65 - 70 км выше Риги по течению Двины, рассчитывая использовать его как базу в следующей кампании. 3 октября к замку подошла саксонская армия руководимая фельдмаршалом А. Штейнау. Небольшой шведский гарнизон (сборная солянка из солдат нескольких полков, 250 - 300 чел.) поначалу от сдачи отказался, однако видя серьезный настрой противника (устройство батарей и траншей) уже 8 октября сдался на условиях выхода в Ригу. На этом кампания для саксонцев закончилась.

Осада Нарвы

читать дальше

По первоначальному плану Россия должна была вступить в войну в апреле 1700 года. В марте новгородскому и псковскому воеводам были посланы указы о мобилизации служилых людей (официально - для турецкой войны). Однако уже к апрелю стало ясно, что новоприборные части к войне еще не готовы, а мирные переговоры с Турцией затягиваются и сбор ратных людей Новгородского разряда был отменен.

Подготовка войск была в целом завершена к концу июля. 14 июля 1700 года был наконец подписан мир с турками. Гонец с известием о подписании мира прибыл в Москву 29 августа и уже на следующий день Швеции была объявлена война. Официальной ее причиной назывались обиды причиненные Петру при проезде через Ригу в 1697 году. Шведский посол был помещен под стражу, шведские товары взяты в казну, границы закрыты, однако официального извещения Швеции послать не потрудились.

Как отмечает автор, удобное время для ведения боевых действий (весна-лето) было уже упущено и разумнее было бы ограничиться занятием практически беззащитной Ингерманландии и рейдами в Лифляндию и Эстляндию, отложив осаду укрепленных пунктов до следующего года. Однако Петр не искал легких путей и выбрал наиболее сложную цель - хорошо укрепленную Нарву.

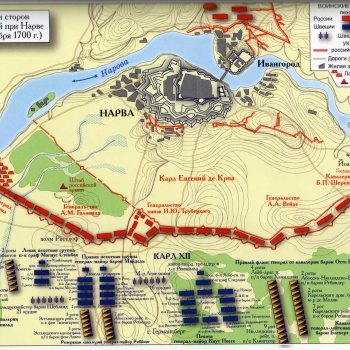

Армия назначенная для Нарвского похода включала:

- генеральство Ф. А. Головина (Государев полк, смоленская конница, 3 стрелецких полка, всего ок. 7 000 чел.); - генеральство А. М. Головина (8 новоприборных пехотных полков и Преображенский драгунский полк А. Шневенца, всего св. 11 000 чел.);

- генеральство А. А. Вейде (Лефортовский и 8 новоприборных пехотных полков и драгунский Е. Гулица, всего - св. 11 000 чел.);

- генеральство кн. И. Ю. Трубецкого (войска Новгородского разряда, ок. 10 500 чел.);

- отряд И. И. Бутурлина (Преображенский и Семеновский полки, ок. 3 800 чел.).

Преображенский и Семеновский полки перед походом были фактически выделены из генеральства А. М. Головина в отдельный отряд ген. И. И. Бутурлина. С августа 1700-го оба полка начинают упоминаться в качестве отдельных гвардейских частей.

Позднее к армии должн были присоединиться генеральство А. И. Репнина (Бутырский полк и 9 низовых новоприборных солдатских, ок. 10 500 чел.) и малороссийские казаки Обидовского (11 500 чел.).

Формальным главнокомандующим армией был генерал-фельдмаршал боярин Федор Алексеевич Головин (сам Петр числился лишь капитаном бомбардирской роты преображенцев). За личный состав, финансы и судные дела отвечал генерал-комиссар боярин кн. Яков Федорович Долгоруков, за снабжение продовольствием - генерал-провиант окольничий Семен Иванович Языков. Артиллерией руководил генерал-фельдцехмейстер царевич Александр Багратиони-Имеретинский. Армию сопровождало также значительное число разного рода царедворцев, не имевших формальных назначений.

Основные силы армии выступили из Москвы в начале сентября, первым (2 сентября) из столицы вышел отряд Бутурлина, последним (12 сентября) - генеральство Вейде. Из-за проблем со сбором подвод, фуража и продовольствия войска двигались эшелонами.

К 1 октября основные силы армии собрались в Новгороде. Здесь же был проведен смотр собравшихся чинов Государева полка, а сами они расписаны по ротам.

Петр, опередив армию, прибыл в Новгород уже 10 сентября. Здесь он встретился с посланником Августа - фельдмаршалом Карлом Евгением де Кроа, прибывшим из под Риги с очередной просьбой о присылке пехоты и осадной артиллерии. От помощи Августу Петр снова уклонился, де Кроа и прибывшие с ним саксонские офицеры присоединились к русской армии в качестве иностранных волонтеров.

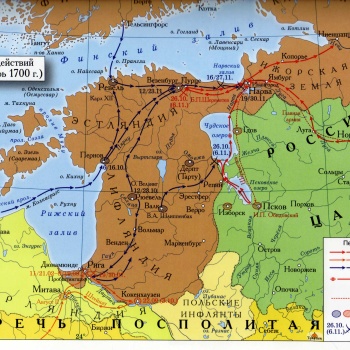

Новгородский воевода кн. И. Ю. Трубецкой получил указ о выступлении в начале сентября. Князю предписывалось занять Ям и Копорье и блокировать Нарву. 12 сентября Трубецкой вышел из Новгорода с 2 рейтарскими, 2 новоприборными новгородскими пехотными и 2 новгородскими стрелецкими полками (всего ок. 5 500 чел.) и 2 новоприборными московскими пехотными полками (А. Гордона и А. Девсона из генеральств Вейде и А. М. Головина) первыми пришедшими в Новгород (ок. 2 400 чел.).

21 сентября Трубецкой без боя занял Ям, а 23 сентября был уже у Ивангорода. Часть русских войск в тот же день переправилась на левый берег Наровы ниже Нарвы. Шведы не стали вступать в бой, сожгли нарвский посад и заперлись в крепости. К 27 сентября Трубецкой навел мост ниже Нарвы, у острова Камперхольм и 27 -28 сентября перевел войска на левый берег, встав укрепленным лагерем у стен города.

Силы шведов на театре военных действий выглядели следующим образом.

В Риге продолжал сидеть фельдмаршал Дальберг с довольно многочисленным (ок. 6 000 чел.), но страдающим от эпидемии гарнизоном.

В окрестностях Рюэна размещались основные силы Лифляндской армии О. Веллинга (4 рейтарских полка, Карельский драгунский эскадрон и сводный пехотный полк из подразделений финских полков оставленных в Риге) - всего ок. 4 400 чел.

У Валка стоял отряд полковника Вольмара фон Шлиппенбаха (несколько рот финских рейтар и 2 частных вербованных драгунских полка в стадии формирования) - ок. 1 200 чел.

Под Пурцем, между Нарвой и Ревелем стоял отряд полковника Захария Аминоффа (несколько финских пехотных рот и Эстляндское дворянское «знамя») - ок. 800 чел.

В Пернове стоял один вербованный батальон (600 чел.), в Дерпте находились вербованный батальон и частные вербованные полк и батальон в стадии формирования (всего ок. 1 200 чел., часть из них служила в гарнизонах Мариенбурга и Нейгаузена), в Ревеле - несколько пехотных рот финской индельты и 2 частных вербованных полка в стадии формирования. Во внутренних районах Лифляндии и Эстляндии и на Эзеле формировалось еще несколько сословных и частных вербованных частей.

Общая численность боеготовых полевых войск в Лифляндии и Эстляндии не превышала 6 500 чел.

В Финляндии и Карелии войск почти не было. В гарнизонах Выборга и Кексгольма оставалось по нескольку рот. Все (кроме одного) первоочередные полки индельты были переброшены в Прибалтику, а формирование третьеочередных шло очень медленно.

В Ингерманландии заметную силу представлял лишь гарнизон Нарвы (1 800 - 1 900 чел.), в Ниене и Нотебурге размещалось ок. 400 чел., в районе Ниена и Дудерхофа формировались 2 вербованных частных полка (ок. 600 чел.).

Таким образом, значительных сил у противника не было ни в Ингерманландии, ни в соседних провинциях.

Нарва представляла собой сильную современную крепость. Укрепления ее состояли из старого замка и наружного вала со рвом, крепостной стеной и 9 бастионами. Укрепления крепости перестраивались и усиливались с 1680-х годов и ко времени осады эти работы были большей частью закончены.

Артиллерия крепости на начало 1699 года включала ок. 300 орудий - 25 медных (две 28-, семь 24-, одна 14-, четыре 12-, девять 10- и две 6-фунтовых пушки), 243 чугунных (50 24-, 92 18-, 62 12-фунтовых и 39 до 8 фунтов включительно), 4 гаубицы, 37 мортир, а также 153 крепостных ружья.

Гарнизон Нарвы к началу осады включал 13 пехотных рот (9 Нарвского гарнизонного и 4 других полков), 1-2 драгунских (формирующегося частного драгунского полка), 4 рейтарских роты (Эстляндского полка), 1-2 роты Ингерманладского дворянского «знамени»*, 20 пушкарей и до 500 вооруженных горожан, всего (без горожан) - ок. 1 500 чел. Командовал гарнизоном полковник Рудольф Горн.

Ивангород, связанный с Нарвой каменным мостом, представлял собой старую русскую крепость XVI века. На начало 1699 года здесь имелось 23 22-фунтовых и 30 18-фунтовых орудий, 5 мортир и несколько мелких орудий. Гарнизон Ивангорода состоял из нескольких сотен солдат выделяемых из гарнизона Нарвы.

Нарва располагалась в излучине Наровы, примерно в 12 км выше места впадения реки в Финский залив. Левый берег Наровы в районе города представлял собой плоскую возвышенность постепенно спадающую к реке. Примерно в 3 км западнее Нарвы находилась небольшая гора (возвышенность) Германсберг, господствующая над окружающей местностью. К северу от горы до самой Наровы простирался болотистый лес, с двумя заболоченными ручьями шириной в 10-12 метров каждый. На окраине леса, примерно в 500 метрах от Германсберга располагался небольшой холм Растхоф. Западнее леса на несколько километров простиралась открытая равнина поросшая кустарником. У северной оконечности леса, в 1-2 км ниже Нарвы в районе острова Камперхольм русскими был устроен наплавной мост.

К югу от Германсберга до деревни Йоала тянулась открытая равнина поросшая кустарником. Юго-восточнее горы располагались каменоломни, несколько ограничивавшие возможности маневра. На Нарове вблизи Йоалы имелись пороги и небольшие островки, дававшие возможность переправы вплавь.

К западу от Нарвы на много километров тянулись заболоченные труднопроходимые леса с единственной дорогой, пересекавшей несколько заболоченных речек.

2 октября в лагерь Трубецкого явилась присланная Августом для помощи в осаде группа военных инженеров, во главе с ген. Людвигом фон Аллартом. 4 октября прибыл сам Петр с отрядом Бутурлина (гвардейские полки усиленные Лефортовским и тремя новоприборными), разместившимся севернее Трубецкого.

7 октября Петр, вместе с русскими и саксонскими генералами, провел рекогносцировку крепости. Главную атаку решено было вести на южном участке (между бастионами «Триумф» и «Фортуна»), где не были завершены строительные работы. Ложную - севернее, между бастионами «Глория» и «Фама», вспомогательную - против Ивангорода.

Нарву было решено окружить сплошными осадными линиями - внешней циркумвалационной и внутренней контрвалационной, со рвом, валом, частоколом и редутами. Лагеря осадной армии должны были размещаться между линиями.

Сооружение циркумвалационной линии было начато 8 октября, работы на фронте ложной атаки - в ночь с 11 на 12 октября. 12 октября под Нарву пришли оставшиеся полки генеральства Вейде, вставшие на правом фланге.

13 октября под Нарву речным путем была доставлена осадная артиллерия из Пскова (см. выше). 14 октября были начаты осадные работы под Ивангородом, а в ночь с 14 на 15-е - на фронте главной атаки.

21 октября прибыла осадная артиллерия из Новгорода (см. выше). 23 октября было начато строительство батарей.

24 октября в лагерь прибыли полки генеральства А. М. Головина и конница генеральства Ф. А. Головина и сбор основных сил армии был в целом закончен.

31 октября началась бомбардировка Нарва, продолжавшаяся и в последующие дни. К 3 ноября начал ощущаться дефицит боеприпасов и интенсивность обстрела снизилась. 4 ноября для экономии боеприпасов было решено отказаться от ложной атаки и всю артиллерию сосредоточить на фронте главной.

Бывший при армии волонтером боярин Б. П. Шереметев 5 ноября был назначен командиром отдельного отряда включавшего всю конницу генеральства Ф. А. Головина (Государев полк и смоляне). Отряд, усиленный новгородской конницей (вместе с последней 5 000 - 6 000 чел.), был отправлен на запад, к Везенбергу, для разведки и сбора продовольствия и фуража.

В Стокгольм первые известия о войне с Россией пришли 1 октября, вызвав замешательство в правительственных кругах. Карл XII, готовивший войска к переброске в Прибалтику (против Августа) в Карлсхамне, был извещен о начале войны только 9 или 10 октября. Сразу же был отдан приказ о погрузке имеющихся войск и уже 11 октября шведская эскадра с войсками на борту (10 пехотных батальонов и 10 конных рот) вышла в море. Пунктом высадки был избран Пернов, откуда можно было действовать и против русских и против саксонцев (о снятии осады с Риги Карл на этот момент не знал).

16 октября король прибыл в Пернов, шведские корабли разбросало штормом и войска высаживались в разных пунктах от Пернова до Ревеля, постепенно подтягиваясь к месту сбора.

Сам Карл отправился к Веллингу в Рюэн, где 22 октября на военном совете был определен план кампании. После ухода саксонцев из под Риги единственной ее целью оставалось спасение Нарвы. Дя этого планировалось использовать войска прибывшие с Карлом, армию Веллинга и подкрепления из Швеции и Финляндии. Местом сбора всех этих сил был назначен Везенберг (Раквере).

Шведская эскадра была отправлена назад за новыми подкреплениями. Финским властям еще 21 октября был отправлен приказ о сборе третьеочередных полков индельты и высылке дополнительных сил на линию Невы.

Были приняты меры по усилению местных частей - увеличены премии за вербовку новобранцев, объявлен дополнительный набор сословных драгун, удвоена рейтарская повинность, однако на ходе текущей кампании они отразиться не успели.

Из Швеции ко времени похода на Нарву успели перебросить один конный полк, однако ему требовалось время на приведение себя в порядок и к Нарве он не успел. Из Финляндии были переброшены остатки первоочередной индельты и мобилизованные подразделения 2 пехотных и рейтарского третьеочередных полков (всего примерно 2 100 чел.). Вместе с войсками самого Карла и Веллинга это давало примерно 12 000 - 13 000 солдат.

3 ноября Веллинг пришел к Везенбергу. Узнав о присутствии русской конницы восточнее города, вечером 9 ноября шведы (600 рейтар и эстляндских дворян) напали на расквартированных в районе Пурца русских, но были контратакованы подошедшими основными силами Шереметева и едва унесли ноги. В плен попало 35 шведов, потери убитыми неизвестны (русские потеряли 46 чел. убитыми и 72 ранеными). Пленные сообщили, что в Везенберге стоит отряд Веллинга (5 000 чел.) и к городу подходит большая шведская армия (св. 30 000 чел.). Шереметев немедленно известил Петра, а сам отошел восточнее, на правый берег реки Пюхайыги.

Гонец от Шереметева прибыл под Нарву 11 ноября. 12 ноября был проведен военный совет, никаких радикальных решений не принявший - все ограничилось посылкой указа Репнину, с приказом идти к Нарве быстрее.

К 18 ноября вся руссая осадная артиллерия была сосредоточена на фронте главной атаки (40 орудий) и под Ивангородом. По рассчету вышеупомянутого Л. фон Алларта для создания бреши в нарвских укреплениях требовалось 12 000 ядер (6-7 дней обстрела по 50 ядер на орудие). Однако на очередном военном совете, состоявшемся в тот же день, выяснилось, что в наличии имеется лишь 3 000 ядер, 1 100 бомб и 1 200 пудов пороха, а для подвоза припасов из Пскова и Новгорода требуется несколько недель.

Как отмечает автор, с учетом сведений о подходе деблокирующей армии, разумно было бы прекратить осаду или ограничиться взятием Ивангорода, для которого сил и средств было достаточно . Однако осаду решено было продолжить, запросив припасы из Новгорода и Пскова и временно ограничив обстрел только батареями на ивангородской стороне и «голанками». Как отмечает автор, складывается ощущение, что русское командование не воспринимало всерьез угрозу со стороны деблокирующей армии.

18 и 24 ноября шведы произвели две крайне удачные вылазки из Ивангорода. В первом случае 100 шведов прогнали с позиций у рва 700 или 800 стрельцов (последние потеряли 48 чел. убитыми и 63 чел. ранеными), во втором - 150 шведов снова успешно сбили стрельцов с позиций, нанеся им тяжелые потери (41 убитый, 64 раненых). Среди убитых оказался стрелецкий полковник Мартемьян Сухарев, другой полковник - Василий? Елчанинов [в тексте некий И. Елчанинов], был тяжело ранен и попал в плен.

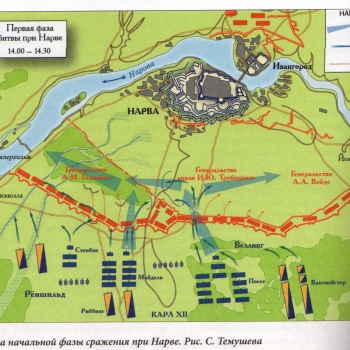

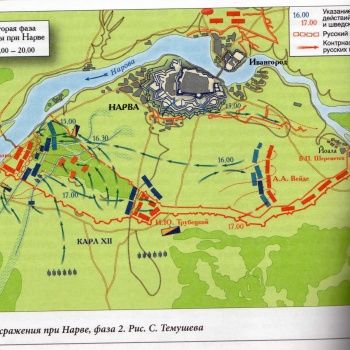

Карл XII прибыл к Везенбергу 16 ноября, однако из-за распутицы сосредоточение армии затянулось и было закончено только к 22 ноября. На следующий день шведская армия выступила к Нарве. О местонахождении Шереметева и положении под Нарвой шведы ничего не знали и прямым путем через заболоченные леса идти не решились, двинувшись вдоль берега Финского залива.