воскресенье, 03 апреля 2022

А. Н. Лобин, Н. В. Смирнов

Борьба за Юрьев-Ливонский в годы Русско-шведской войны 1656 - 1658 гг.Есть интересные моменты, но в целом мне не понравилось совсем.

Также здесь -

ericmackay.dreamwidth.org/299825.htmlчитать дальшеНачало войны

читать дальше

К концу 1655 года благодаря успехам русского и шведского оружия польско-литовское государство было почти полностью разгромлено (точнее выглядело таковым) - почти вся Литва была занята русскими, а почти вся Польша - шведскими войсками. [В этих условиях, считая Речь Посполитую уже списанной со счета и опасаясь создания объединенного шведско-польско-литовского государства, русское правительство решило нанести превентивный удар по Швеции].

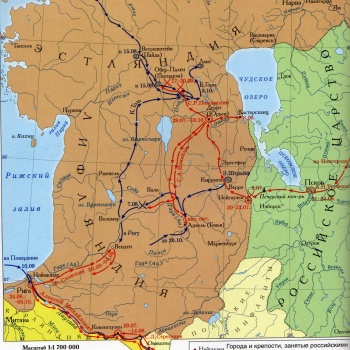

Главный удар планировалось нанести по Риге, важнейшему центру шведской Прибалтики. Сюда направлялись основные силы русской армии, руководимые лично царем Алексеем Михайловичем. Вспомогательный удар наносила армия кн. А. Н. Трубецкого. Ее целью был Дерпт, важный, но слабозащищенный центр Восточной Прибалтики, опираясь на который можно было в дальнейшем наступать на Ревель или Нарву.

Севернее, в Ингерманландии и Карелии должны были действовать отряды Петра Ивановича Потемкина (в будущем - известного дипломата) и Петра Михайловича Пушкина, задачей которых было сковывание сил шведов.

Русская армия

читать дальше

Русская военная система ко времени войны со Швецией находилась в процессе трансформации, в ходе которой на первый план постепенно выдвигались формирования «нового строя», организованные и обученные на западноевропейский манер.

Основу армии действовавшей на Дерптском направлении составляли войска Новгородского разряда [термин использовался с 1656 года]*. К последнему относились Новгород с пятинами, Псков с пригородами, Великие Луки, Торопец и [c 1656 года] также замосковные Тверь, Старица и Торжок.

Основу конницы разряда составляли служилые корпорации перечисленных городов, а также корпорации Невеля (Невля) и Ржевы Пустой. [Невель и Ржева были захвачены в Смуту поляками, однако их корпорации сохранялись и служили по Пскову и Великим Лукам. В новгородской Бежецкой пятине существовала также небольшая отдельная корпорация новокрещенов (татар, черкасов, литвы и пр., большей частью беспоместных)].

Поместная конница, как и прежде, расписывалась по сотням по территориальному принципу. [Средняя численность сотни в армии Трубецкого на 1656 год составляла примерно 50 чел. Обычной практикой также стало формирование при каждом воеводском полку отборных сводных сотен - выборной (из лучших детей боярских) и подъезжей (из лучшей молодежи).

По Смете 1651 года во всех пятинах Новгорода имелось (без отставных) 1 634 чел. дворян и детей боярских и 79 новокрещенов; во Пскове, с пусторжевцами и невлянами - 333 чел. (без них - 198); в Торопце - 274 чел.; в В. Луках, с пусторжевцами и невлянами - 223 чел. (без них - 177); пусторжевцев всего - 122 чел., невлян - 58 чел. В Твери на 1651 год - 84 чел., новоторжцев - 114 чел., старичан - 36 чел. Всего по городам разряда на 1651 год - 2 698 чел.].

По наряду на кампанию 1656 года в армию Трубецкого должно было войти: новгородцев - 2 093 чел. (+ 114 новокрещенов), торопчан - 363 чел., псковичей - 240 чел., лучан - 182 чел., пусторжевцев - 152 чел., невлян - 62 чел., тверичей - 94 чел., новоторжцев - 122 чел., старичан - 28 чел., итого - 3 450 чел.

Помимо этого в армию Трубецкого было наряжено 239 московских чинов (5 стольников, 8 стряпчих, 66 дворян московских, 150 жильцов) и 7 детей боярских других городов, вместе с ними в армии по наряду - 3 696 чел. служилых по отечеству.

В армии кн. И. А. Хованского к концу кампании 1657 года имелось 2 359 дворян и детей боярских: 4 московских чина, 1 166 новгородцев (+ 85 новокрещенов), 327 торопчан, 212 псковичей, 169 лучан, 136 пусторжевцев, 65 невлян, 73 тверича, 106 новоторжцев, 16 старичан. В «нетях» числилось 336 чел., погибло - 58.

Значительную часть конницы разряда составляли казаки, бывшие, большей частью, наследием Смутного времени [хотя сохранялись и небольшие корпорации «невельских» и «себежских» казаков в В. Луках и Опочке - наследие соответственно Ливонской и Смоленской войн]. Большая часть казаков была «кормовыми» - служила за жалованье и жила в городских слободах, мало отличаясь от приборных людей. [По В. Лукам служило некоторое число казаков поместных, мало отличавшихся от детей боярских]. У казаков формально сохранялась прежняя организация - разнокалиберные станицы с атаманами и есаулами, представлявшие собой закрытые корпорации, пополнявшиеся за счет детей и родни самих казаков. [Однако фактически станицами командовали уже головы, назначаемые Новгородской четвертью из местных детей боярских, атаманы и есаулы никакой роли теперь не играли, сами станицы расписывались по сотням и т. д.

Казацкие сотни включали обычно всех казаков города вышедших в поход и были существенно больше дворянских - в кампании 1655 года сотня великолукских казаков включала 323 чел., новгородских - 177, а псковских - 80 чел. Кормовой статус большинства казаков позволял использовать их круглогодично (в отличии от дворянских сотен). Большая часть казаков несла конную службу, хотя имелись и пешие.

По Смете 1651 года в городах разряда имелось 919 казаков: в Новгороде - 378, в В. Луках - 337 (142 верстаных и 195 кормовых), во Пскове - 100 и в Ладоге - 104 (пеших). В кампании 1654 года участвовало 875 казаков (625 конных и 250 пеших), в кампании 1655-го - 662 чел. (все конные)].

В армию Трубецкого по наряду 1656 года должен был войти 661 казак (341 луцкий, 163 новгородских, 116 псковских и 41 невельский).

В армии кн. И. А. Хованского к концу кампании 1657 года имелось 554 казака (351 луцкий, 82 псковских, 46 новгородских и 75 опочецких), еще 152 значились в «нетех» и 9 в погибших.

[В ходе шведской войны в составе войск разряда помимо городовых появились также пришедшие с Дона донские и запорожские казаки и казаки «вольные», набранные в Копорье и Сомерской волости из местных добровольцев.

Большая часть донских казаков и черкасов (всего до 600 чел.) в шведскую войну действовала в составе отряда Потемкина. В Псков весной 1657 года пришли 2 станицы донцов (всего 293 чел.) составивших сотню под командованием головы - псковитянина Богдана Бешенцова (Бешенцева), воевавшую под началом М. В. Шереметева и кн. И. Хованского. Донцы служили конную службу за жалованье и корм.].

Помимо местных формирований армии Трубецкого были приданы также темниковские татары. На конец кампании 1656 года их имелось 664 чел.

Формирования нового строя в коннице были представлены приданными «московским» рейтарскими полками. Рейтары «московских» полков [были набраны в начале польской войны, в основном из беспоместных детей боярских, получали большое жалованье (30 руб.), служили фактически постоянно и] отличались высокой боеспособностью.

В кампании 1656 года войска Новгородского разряда были усилены полком Дениса Фанвисина (Фонвизина). Полк был сформирован в начале польской войны из детей боярских заоцких и украинных городов (всего 41 город, наиболее заметно был представлены Тула - 114 чел., Мценск - 78 чел. и Кашира - 71 чел.). Полк состоял из 10 рейтарских рот, общая его численность (по наряду) составляла 1 065 чел. К финальному смотру 1656 года в строю имелось 787 чел., потеряно было 30 чел., нетчиков и сбежавших - 62 чел. Полк оставался на новгородском направлении до конца шведской войны.

В кампании 1657 года участвовал также рейтарский полк Венедикта Змеева, первый «московский» рейтарский полк. Полк был больше других рейтарских и включал 13 рот - 10 (на лето 1657-го возможно девять) рейтарских и 3 драгунских.

Помимо полка Змеева армия Хованского была усилена драгунским полком Христофора Юнкмана (1 000 чел). [Полк был сформирован весной 1654 года из городовых казаков и участвовал в кампаниях 1655 - 1656 гг. под командованием сначала А. Грановского, а затем К. Деспевиля. Драгуны полка были ездящей пехотой].

Основу пехоты русской армии действовавшей на Дерптском направлении составляли полки нового строя из поселенных заонежских и сомерских солдат.

Заонежские полки были созданы в 1649 году из записанных в солдаты черносошных крестьян Заонежских погостов Обонежской пятины (Олонецкий уезд) - всего примерно 8 000 - 11 000 чел. В 1649 году здесь было сформировано два солдатских полка, еще один - в 1653-м и еще один - в 1655 году. [В 1656 был сформирован еще один новый полк и распущен один из созданных ранее, таким образом, на службе осталось 4 заонежских полка].

Часть заонежских крестьян была обучена драгунской службе, а сами заонежские полки после 1654 года именовались то солдатскими, то драгунскими, то снова солдатскими (полк Гамильтона какое-то время был «солдатского и драгунского строя»).

Изначально предполагалось, что заонежские солдаты в военное время будут служить посменно («по половинам») и недалеко от дома. Однако с началом польской войны заонежские полки сразу же стали привлекаться к дальним службам в Литве и Белоруссии, а посменный характер службы начал систематически нарушаться. В итоге уже на третий год войны заонежские солдаты начали массово уклоняться от службы и у заонежских полков появились хронические проблемы с комплектованием.

На службу заонежские полки выходили в 10-ротном составе. [Перед началом шведской кампании 1656 года полк А. Гамильтона предполагалось развернуть в «генеральский» 30-ротный (3 шквадроны по 1 000 чел.), однако из-за неявки солдат этого не случилось].

Сомерский полк был также сформирован в 1649 году - из крестьян Сомерской волости, располагавшейся на границе Шелонской пятины и шведской Ингерманландии. На полноценный полк людей в волости не хватало и сомерский полк содержался в 5-ротном составе [позднее появилась шестая рота, использовавшаяся, впрочем, только для защиты волости, в поход полк по-прежнему выходил 5-ротным.

Из-за проблем с комплектованием поселенных полков правительство уже с 1656 года начало прибегать к набору даточных из дворцовых и монастырских крестьян Новгорода и Пскова, используя их для пополнения сомерского, а позднее и заонежских полков].

В армию Трубецкого в 1656 году по наряду были назначены заонежские полки Александра Гамильтона (Гамолтона) и Томаса Краферта (оба по 1 000 чел.) плюс 2 000 заонежских солдат «россыпью» (видимо для вышеуказанного развертывания полка Гамильтона) и сомерский полк Ивана Камала (641 чел.).

Позднее, на усиление Трубецкому были посланы солдаты еще 2 заонежских полков - Томаса Гейса (1 000 чел.) и Ирика Лукса, стоявшие гарнизонами в Полоцке и Ковне. Полк Лукса был расформирован, часть его личного состава (400 чел.) влита в полк Т. Краферта.

В кампании 1657 года участвовали заонежские полки Т. Гейса [фактически бывший Краферта], А. Гамильтона и сомерский Е. Расформа.

Помимо этого, летом 1657 года в Новгороде началось формирование нового солдатского полка из даточных с дворцовых и монастырских земель. Сформированными ротами полка командовал полуполковник Иван Водов.

Помимо поселенных солдат в состав русской пехоты входили стрелецкие части. В 1656 году в состав армии Трубецкого вошли московский приказ Степана Коковинского (на 15 июля - 463 чел.), псковский Григория Вельяшева (470 чел.) и новгородский Панкрата Путилова (293 чел.), всего - 1 226 чел.

В кампании 1657 года участвовали московский приказ Андрея Коптева [бывший Коковинского?], новгородский Панкрата Путилова, псковские Ивана Сумарокова и Ивана Волкова. Разряд был дополнительно усилен также московскими приказами Т. Полтева и М. Ознобишина.

* Здесь и ниже см.:

О. А. Курбатов Военные реформы в России второй половины XVII в. Конница.;

О. А. Курбатов Организация и боевые качества русской пехоты «нового строя» накануне и в ходе русско-шведской войны 1656-58 гг.;

Д. В. Брусницина Пашенные солдаты в северо-западном российском приграничье: опыт привлечения карельских крестьян к военной службе (1649 - 1666);

Смета военных сил Российского государства 7159 г. (1651 г.) - rusmilhist.blogspot.ru/2012/12/7159-1651.html

Шведская армия

читать дальше

Шведская армия состояла из частей комплектуемых вербовкой добровольцев и с помощью поземельной повинности. [Последняя представляла собой т. н. «старую индельту», введенную Густавом Адольфом и замененную в 1682 году индельтой «новой». От последней «старая» отличалась способом комплектования пехотных полков - вместо выставления специального поселенного солдата группой хозяйств, на службу фактически принудительно рекрутировался один из каждых 10-20 крестьян. Боеспособность и моральный дух подобных рекрутов оставляли желать лучшего. Кавалерийские полки, как и позднее, комплектовались рейтарами, выставляемыми землевладельцами / землепользователями по определенной норме].

Конницу составляли рейтарские полки, как правило 8-ротные, общей численностью в 750 чел. В ходе русско-шведской войны рейтарские роты имели большой некомплект и включали всего по 20-40 чел.

В прибалтийских провинциях сохранялись также местные дворянские «знамена» (адельсфаны) - Лифляндское (8 рот), Эстляндское (4 роты), Ингерманландское (2 роты).

Драгуны видимо оставались еще ездящей пехотой, в Прибалтике часть из них состояла из бывших литовских войск, перешедших на шведскую службу после Кейданского соглашения.

Стандартный пехотный полк состоял из 12 рот, по 80-100 чел. в роте, однако части в Прибалтике также обычно имели большой некомплект.

Незадолго до начала войны была предпринята попытка распространить индельту на Лифляндию, однако успеха она не имела.

Шведская Прибалтика включала провинции Лифляндия (генерал-губернатор гр. Магнус Делагарди (де ла Гарди), сын известного деятеля Смуты), Эстляндия (генерал Бенгт Горн) и Ингерманландия (ген. Густав Горн). Главную роль среди местных шведских наместников играл М. Делагарди, отвечавший, помимо прочего и за контролируемые шведами территории Речи Посполитой.

Общая численность шведских войск в Прибалтике к началу войны превышала 12 000 чел. Примерно две трети войск находилось в гарнизонах, большей частью в Лифляндии (ок. 5 600 чел.). Из этого числа примерно 2300 - 3300 чел. стояло в Риге, ок. 550 чел. в Ноймюнде (севернее Риги) и 450 чел. в Дерпте. Численность прочих гарнизонов не превышала 200 - 300 чел.

В гарнизонах Ингерманландии имелось примерно 1 700 чел. - почти все в Нарве/Ивангороде (1 100 и 466 чел.).

В Эстляндии войск почти не было, гарнизон Ревеля не достигал и двух сотен солдат.

Полевые войска были сосредоточены в Лифляндии, их общая численность доходила до 4 500 чел. (4 000 кавалерии и 500 драгун).

С началом войны шведские силы в Прибалтике усиливались перебрасываемыми морем подкреплениями - всего за 1656 год сюда прибыло примерно 6 600 чел. (2 080 кавалеристов, 4 300 пехотинцев и 200 драгун).

В кампании 1657 года были задействованы меньшие по численности силы. На сентябрь 1657 года в Прибалтике у шведов имелось примерно 7 500 чел. регулярных войск - примерно 3 500 чел. в полевой армии (2 300 кавалеристов, 950 драгун и 250 солдат) и около 4 000 в гарнизонах - ок. 2 000 в Лифляндии (из них 1 200 чел. в Риге), ок. 1 500 чел. в Ингерманландии (из них 1 233 чел. в Нарве и Ивангороде) и 450 чел. в Эстляндии (из них 250 в Ревеле). Подкреплений из других районов на протяжении года прибыло 2 291 чел. (633 кавалериста, 1 428 пехотинцев и 230 драгун), в т. ч. в июле-августе - 1 700 чел.

Действия войск осложнялись бушующей эпидемией бубонной чумы. Эпидемия, в 1654 году опустошавшая центральные районы России, в 1655 - 1656 годах сместилась к западным границам русского государства. В ноябре 1656 года первый очаг чумы обнаружился в Пернове, оттуда она распространилась к Ревелю и Риге, где заболеваемость достигла максимума летом 1657 года. Осенью 1657 года эпицентром чумы была уже Нарва.

Конфликтовавшего с Делагарди Густава Горна на посту генерал-губернатора Ингерманландии в начале 1657 года сменил Кристер Горн (старший брат губернатора Эстляндии и бывший ландсхёвдинг Риги, ранее служивший с Делагарди), что существенно повысило уровень взаимопонимания местного шведского руководства.

Кампания 1656 года

читать дальше

Первым воеводой армии наступающей на дерптском направлении был назначен боярин кн. Алексей Никитич Трубецкой, успешно руководивший отдельными группировками войск в первых двух кампаниях польской войны и особенно отличившийся в кампании 1654 года (разгром литовской армии у Шепелевичей, взятие Мстиславля и Дубровны).

Вторым воеводой в армии Трубецкого был боярин кн. Юрий Алексеевич Долгоруков, наиболее способный полководец эпохи Алексея Михайловича, позднее самостоятельно командовавший армиями. Князь был вторым воеводой у Трубецкого в литовских кампаниях 1654 и 1655 годов.

Третьим воеводой был окольничий кн. Семен Романович Пожарский, племянник национального героя и лихой кавалерийский командир, также ранее служивший под началом Трубецкого.

Четвертым - окольничий Семен Артемьевич Измайлов [в тексте, видимо за компанию, тоже обозван князем], сын печально известного Артемия Измайлова, второго воеводы Шеина, казненного, вместе со старшим сыном, за позорную капитуляцию под Смоленском. Сам С. А. Измайлов, также бывший под Смоленском, судьбы отца и старшего брата избежал и позднее вернулся на службу. Для него это также была уже третья подряд кампания под началом Трубецкого.

Высший командный состав «дерптской» армии, таким образом, служил вместе уже третью кампанию подряд, представляя собой сыгранную команду.

Почти все (кроме псковских и новгородских стрельцов) войска назначенные в армию Трубецкого участвовали в кампаниях 1654 и 1655 годов, приобретя соответствующий боевой опыт. Часть из них (темниковские татары и рейтары Фанвисина) служили в этих кампаниях под началом Трубецкого.

Армия кн. А. Н. Трубецкого в кампании 1656 года состояла из 4 воеводских полков.

Полк кн. А. Н. Трубецкого по наряду должен был включать московских чинов (76 чел.), дворян и детей боярских Водской и Шелонской пятин (408 и 242 чел.), Торопца (363), В. Лук (182), Твери (94), Старицы (28), Ржевы Пустой и Невеля (служащих по В. Лукам - 29 и 13 чел.), прочих городов (5), великолукских и невельских казаков (341 и 41 чел.), темниковских татар (фактически - 664 чел.), рейтарский полк Д. Фанвисина (1 065 чел.), московский стрелецкий приказ С. Коковинского (фактически - 463 чел.).

Всего примерно 4 142 чел. - 3 679 чел. конницы (1 568 дворян и детей боярских, 382 казака, 664 татарина, 1 065 рейтар) и 463 стрельца.

К полку Трубецкого видимо были приписаны и солдатские и драгунские полки А. Гамильтона (1000 + 2000 росыпью), Т. Краферта (1000), И. Камала (641).

С ними общая численность доходила до 8 783 чел. (3 679 чел. конницы, 5 104 чел. пехоты - 463 стрельца и 4 641 солдат).

Полк кн. Ю. А. Долгорукова по наряду должен был включать московских чинов (28 чел.), дворян и детей боярских Деревской пятины (387 чел.), Пскова (240), Торжка (122), Ржевы Пустой и Невеля (служащих по Пскову - 123 и 46 чел.), прочих городов (1), псковских казаков (116), псковский стрелецкий приказ Г. Вельяшева (фактически 470 чел.).

Всего примерно 1 536 чел. - 1 066 чел. конницы (950 дворян и детей боярских, 116 казаков) и 470 стрельцов.

Позднее полк был видимо усилен подошедшим из Полоцка солдатским полком Т. Гейца (1 000 чел.). В приводимой авторами табличке здесь же показан еще и полк Е. Расформа (фактически это полк И. Камала с новым командиром, сменившим в августе погибшего прежнего).

Полк кн. С. Р. Пожарского по наряду должен был включать московских чинов (7 чел.), дворян и детей боярских Бежецкой пятины (736 чел.) и прочих городов (1), новгородский стрелецкий приказ П. Путилова (фактически 293 чел.).

Всего примерно 1 037 чел. - 744 чел. дворян и детей боярских и 293 стрельца.

Полк С. А. Измайлова по наряду должен был включать дворян и детей боярских Обонежской пятины (320 чел.), новокрещенов Бежецкой пятины (114) и новгородских казаков (163).

Всего примерно 597 чел.

Осадной артиллерии Трубецкой не имел, имелось лишь некоторое число полковых и полевых орудий, наиболее тяжелыми из которых были 6-фунтовые полуторные пищали. Армии были приданы 30 псковских пушкарей.

Общая численность армии по наряду достигала примерно 11 593 чел. (6 083 чел. конницы и 5 867 чел. пехоты - 4 641 солдат и 1 226 стрельцов).

Первоначальный сбор армии Трубецкого происходил в Новгороде. 9-10 июня 1656 года Трубецкой выступил из города в направлении Пскова, однако из-за скверного состояния дорог во Пскове армия сосредоточилась лишь к 24 июня. Здесь Трубецкой простоял до 8 июля, ожидая опаздывающих и проведя смотр войск.

Численность войск собравшихся к началу кампании оказалась существенно ниже ожидаемой - вместо 10 063 чел. по наряду (без учета стрельцов и татар), имелось лишь 4 552 чел. - 2 979 чел. конницы (вместо 5 422 чел., не учитывая татар) и 1 543 чел. пехоты (вместо 4 641, не учитывая стрельцов).

Полностью отсутствовали не успевшие подойти татары, не было большей части рейтар Фанвисина и значительной части новгородских детей боярских. Заонежские солдаты «россыпью» не явились вовсе, в полку Краферта было всего 245 чел., однако большая часть солдат Гамильтона и Камала явилась на службу.

С учетом стрельцов общая численность армии доходила видимо примерно до 5 800 чел., а пехоты - до 2 800 чел.

Опоздавшие подтягивались позднее - пришли темниковские татары, рейтары, многие дети боярские и казаки, была усилена заонежская пехота и к концу кампании численность армии Трубецкого была больше начальной. По некоторым служилым корпорациям людей в итоге явилось больше чем было положено по наряду - за счет неверстанных новиков.

В соответствии с планом войны, местное шведское командование должно было упорно оборонять основные центры региона, нанося полевым мобильным корпусом удары по уязвимым местам русских и дожидаясь подхода основных сил шведской армии. При этом главный удар ожидался на псковском направлении и основным центром шведской обороны должен был стать Дерпт. Однако с началом войны стало ясно, что основной удар будет нанесен по Риге и М. Делагарди стянул основные силы к ней, предоставив прочие города своей судьбе.

Шведский Дерпт на 1656 года представлял собой крепость старого типа - с каменными стенами и башнями на земляном валу. План перестройки крепости в современную бастионную реализован не был, имелись лишь два небольших бастиона, устроенных на месте разрушенной башни и Рижских ворот и небольшой равелин, выполнявший роль предмостного укрепления на другом берегу р. Эмбах. Состояние укреплений оставляло желать лучшего, артиллерия также была слаба - имелось всего 10 современных пушек (по 2 24-, 12- и 4-фунтовых и 4 6-фунтовых) и 38 устаревших и малых.

Гарнизон крепости составляли 5 рот вербованного Колониального полка (424 - 426 чел.), рота вербованного рейтарского полка Л. фон Фитингофа (100 чел.), 32 артиллериста и 2 роты городского ополчения (200 - 262 чел.), всего примерно 800 чел.

Функции командующего выполнял дерптский ландсхёвдинг (военный и гражданский руководитель лёна - уезда, аналог русского воеводы) Ларс Флеминг, человек энергичный и жесткий, но неуживчивый, постоянно конфликтовавший с местной городской общиной.

В окрестных городках стояло несколько небольших гарнизонов, а к юго-западу от Дерпта, у Кирумпэ располагался отряд ген. Г. Штрайфа из состава полевых войск Делагарди (4 рейтарских полка, лифляндский адельсфан и драгунский полк) - всего 26 рот и 960 чел. по списку (фактически существенно меньше). По первоначальному плану Штрайф должен был прикрывать развертывание основных сил шведов у Дерпта, однако в связи с изменением обстановки остался единственным полевым соединением в Восточной Лифляндии.

15 июля Трубецкой перешел границу Лифляндии, вечером того же дня выйдя к Нейгаузену. Замок защищал небольшой шведский гарнизон - 50 чел. из состава Колониального полка. 16 июля им было предложено сдаться, комендант крепости отказался, но к вечеру солдаты, «воодушевленные» видом русских осадных приготовлений, взбунтовались и сами вступили в переговоры с русскими. В итоге гарнизон сдался без боя и был большей частью (49 чел.) зачислен на службу в русские солдатские полки.

Отряд Штрайфа при приближении русских очистил дорогу на Дерпт и отошел к юго-западу. 26 июля передовые части русских вышли к Дерпту, 28 июля к городу подошли основные силы Трубецкого и шведы, спалив предместья, сели в осаду.

Осадной артиллерии у Трубецкого не было и осада шла ни шатко ни валко - русские ограничивались блокадой города. Попытка использовать подкопы успеха не имела - один подкоп был обнаружен шведами, видимо с помощью перебежчика и перекопан, другой видимо не был закончен до конца осады.

Отправленные из Смоленска тяжелые орудия до Трубецкого так и не дошли, не имела успеха и попытка раздобыть осадные орудия во Пскове - к двум из трех найденных мортир не нашлось ядер, а к третьей имелось всего несколько. Также нашлось некая большая «проломная» пушка, по предположению авторов [ну видимо Лобина] - чоховская мортира «Егуп» [которая, будучи мортирой, в общем-то никак не могла быть «проломной» пушкой]. Обе мортиры было решено отправлены к Трубецкому, однако до Дерпта они также не добрались.

Шведы довольно активно оборонялись, регулярно совершая вылазки, в основном - силами рейтарского эскадрона, однако из-за падежа лошадей и сокращения числа боеспособных солдат активность гарнизона постепенно падала.

Шведское командование почти ничем осажденному Дерпту помочь не могло. На рижском направлении русская армия 30 июля взяла Динабург, 14 августа - Кокенхаузен и 24 августа осадила Ригу. Ингерманландский генерал-губернатор Г. Горн был занят борьбой с отрядами Потемкина и Пушкина.

Борьба вокруг самого Дерпта ограничивалась мелкими стычками.

7 или 8 августа, выдвинувшийся из под Дерпта полк Измайлова (усиленный рейтарами Фанвисина, новгородскими и луцкими казаками, всего ок. 2 000 чел.), атаковал северо-восточнее Вольмара отряд Штрайфа. Обе стороны рапортовали о победе. Штрайф утверждал, что после напряженного боя разбил русских, перебив 400 рейтар и 80 драгун и захватив 7 знамен (его слова отчасти подтверждаются сохранившимися в Стокгольмском музее армии двумя русскими знаменами). Измайлов доложил о захвате шведского обоза при потере 4 чел. убитыми и 36 ранеными. Сам он был ранен и позднее отпущен со службы, сдав полк однородцу, стольнику С. Т. Измайлову. Ранен был и рейтарский полковник Фанвисин.

8 или 9 августа русские (200 стрельцов, заонежские солдаты, псковские и луцкие казаки, под общим командованием кн. С. Горчакова) штурмом взяли небольшой замок Кастер в устье Эмбаха, перекрывавший водный путь к Дерпту через Чудское озеро. Небольшой шведский гарнизон (70-90 чел.) оказал отчаянное сопротивление - при штурме погибло 15 стрельцов и казаков, ранено было 76 чел.

Эстляндский губернатор Б. Горн тем временем развил бурную деятельность по укреплению обороны своей провинции, где почти не было войск (помимо небольшого гарнизона Ревеля имелось лишь 400 солдат финской индельты, прибывших в июле вместе с губернатором). Были объявлены сбор Эстляндского адельсфана, а также т. н. «генерального ополчения» (по рейтару и 2 пехотинца с лана земли).

15 августа собранный Горном небольшой отряд под командованием полковника Ф. Тизенгаузена соединился с присланным Штрайфом конным отрядом полковника Толя северо-западнее Дерпта. Отряд Тизенгаузена (12 рот рейтар и 4 роты драгун, всего примерно 2 000? чел.) должен был пробиться в Дерпт и усилить тамошний гарнизон. Однако идти к Дерпту Тизенгаузен не решился и отступил в направлении Ревеля.

В конце августа отряд Тизенгаузена был обнаружен русскими и против него был выслан усиленный полк кн. С. Р. Пожарского (ок. 3 000 чел.). Тизенгаузен укрепился в районе мельницы Пипа, однако 17 сентября его отряд (к тому времени видимо сильно разросшийся за счет крестьян-ополченцев) был атакован Пожарским и бежал.

В начале октября русскими был взят еще один небольшой замок - Адзель (Говья), северо-западнее Мариенбурга.

В начале октября была снята осада с Риги и главная русская армия начала отход вдоль Двины. Со снятием осады высвобождались и силы Делагарди оборонявшие город и возникала потенциальная угроза для армии Трубецкого. 26 сентября Алексей Михайлович направил Трубецкому приказ о снятии осады с Дерпта. Князю приказывалось идти к Нарве, соединившись там с отрядом Потемкина (предполагалось видимо разорить окрестности города, поскольку об осаде речи не шло). 13 октября Трубецкому был направлен новый приказ, фактически предоставлявщий князю свободу рук - идти на Нарву или отступать к Пскову и Новгороду.

Ни один из этих приказов Трубецкому выполнять не пришлось.

30 сентября или 1 октября по инициативе командования гарнизона Дерпта были начаты переговоры о сдаче и 10 (или 11) октября Дерпт капитулировал. Как отмечают авторы, возможности для сопротивления отнюдь не были исчерпаны и сдача произошла видимо под давлением городской общины.

Шведскому гарнизону было разрешено покинуть город с оружием и знаменами. 13 октября руководство городской общины присягнуло русскому царю, получив от Трубецкого письменные гарантии своих привилегий (позднее подтверждены государем) - сохранения свободы лютеранского исповедания, местного суда, и т. д.

Во взятом городке был оставлен гарнизон - полк Т. Краферта, часть московских и новгородских стрельцов и псковских казаков (всего ок. 1 500 чел.).

Со взятием Дерпта кампания 1656 года была окончена. Русской армии она обошлась в общем недорого - погибло 70 чел., ранено было 273 (из них при осаде Дерпта 25 и 127 чел. соответственно).

Кампания 1657 года

читать дальше

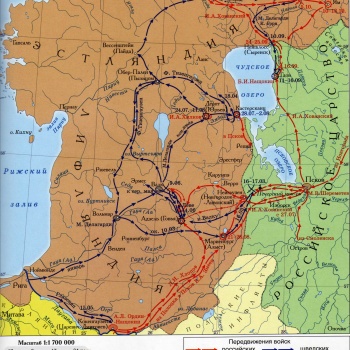

Русское правительство в связи с изменением внешнеполитической обстановки активных действий в Прибалтике не планировало и готово было к миру со шведами - в обмен на территориальные уступки. Шведы были не против мира однако поступаться ничем не желали. Магнус Делагарди, фактически отвечавший и за военные операцции в Прибалтике и за переговоры с Россией, рассчитывал улучшить переговорные позиции шведов путем военного давления на Россию и, после некоторой паузы, весной 1657 года боевые действия в Прибалтике возобновились. В роли активной стороны теперь выступали шведы.

В отличии от шведов, где фактически всеми военными делами теперь заправлял М. Делагарди, русская сторона в этой кампании единого командования фактически не имела (в отличии от прошлой, в которой роль аналогичную роли Делагарди играл кн. А. Н. Трубецкой). Войсками командовали городовые воеводы напрямую подчинявшиеся Москве, но не подчиненные друг другу. Уровень взаимодействия между ними в огромной степени определялся сложившимися личными отношениями.

За занятый русскими юго-запад Лифляндии (включая Адзель) отвечал воевода Кокенхаузена (Царевича-Дмитриева) Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, за восток Лифляндии - воевода Дерпта (Юрьева-Ливонского) кн. Иван Андреевич Хилков (в 1656 году бывший воеводой Пскова). В Новгороде с февраля 1657 года сидел воеводой боярин кн. Георгий Семенович Куракин, в Пскове - молодой выдвиженец Алексея Михайловича стольник Матвей Васильевич Шереметев. Основные военные силы Новгородского разряда, т. н. Новгородский разрядный полк подчинялись не новгородскому, а менее статусному псковскому воеводе (М. В. Шереметеву, позднее - кн. И. А. Хованскому).

Район комплектования заонежских полков, основы пехоты разряда, был сферой ответственности воевод Олонца - стольника Петра Михайловича Пушкина, позднее окольничего Василия Александровича Чоглокова, ведущих боевые действия в Карелии и неохотно расстававшихся с солдатами местных полков.

Проблемным местом был Гдов. Сам город являлся псковским «пригородом» и местные воеводы подчинялись псковским. Однако соседняя Сомерская волость была уже частью Новгородчины и ее воевода подчинялся Новгороду, что создавало постоянные проблемы с высылкой во Гдов подкреплений из местных солдат.

М. Делагарди, с января 1657-го стоявший с армией в Вольмере, в начале марта перешел в Мариенбург, готовясь к демонстрации на псковском направлении и заодно перерезав основную линию снабжения русского гарнизона в Адзеле.

М. Шереметев выслал в помощь Адзелю отряд под командованием рейтарского майора Д. Беклемишева и стрелецкого головы Г. Вельяшева. Отряд включал шквадрону рейтарского полка Фанвисина (5 рот, 257 рейтар), 4 дворянских сотни (псковичи, пусторжевцы и невляне, 189 чел.), луцких и псковских казаков (2 сотни, 296 чел.), псковский стрелецкий приказ Г. Вельяшева (5 сотен, 338 чел.), всего - 1 080 чел.

Вечером 16 марта в районе Псково-Печерского монастыря русский отряд неожиданно встретился с передовым отрядом Делагарди (15 рот, под командованием подп. Ф. Тизенгаузена). После напряженного боя шведы отступили в сторону Нейгаузена. Преследовавшая их русская конница утром 17 марта натолкнулась на основные силы Делагарди и после ожесточенного боя отошла к к монастырю. Русские в двух боях потеряли 43 человека убитыми и пропавшими без вести (среди убитых был голова одной из дворянских сотен). Шведы во втором бою потеряли 12 чел., помимо этого в руках у русских осталось 10 «языков».

Продолжать поход Делагарди не рискнул и отошел к Валку. Армия его к маю 1657 года включала примерно 3 400 чел. (2 600 рейтар и ок. 800 драгун).

В первых числах июня ген. Ф. фон Лёве, замещавший временно отсутствовавшего Делагарди, небольшим отрядом (200 рейтар и 150 драгун) блокировал Адзель.

На выручку Адзелю выступил М. Шереметев с Новгородским полком (дворянские сотни, городовые казаки, рейтары Фанвисина, донские казаки Бешенцова, псковские стрельцы). Численность его была невелика (ок. 3 000? чел.) - недавно распущенные дети боярские собирались плохо, заонежская пехота еще не прибыла и т. д.

8 июня Шереметев разбил шведский отряд под Адзелем и совершив ночной марш утром 9 июня атаковал основные силы шведов у Валка.

Бой какое-то время шел с переменным успехом пока внезапно не разразилась катастрофа. В одной из атак 4 дворянских сотни были расстроены огнем спешенных шведских драгун, а затем смяты контатакой шведских рейтар. Бегущие сотни увлекли за собой остальную русскую конницу, в панике бежавшую с поля боя, бросив своего воеводу. Бегство удалось остановить лишь в районе обоза, в нескольких верстах от Валка. Общие потери были относительно невелики - 108 убитых, 5 пленных и 322 раненых, однако командовавший армией М. В. Шереметев был тяжело ранен, попал в плен и вскоре скончался. Оставшийся в строю второй воевода кн. Тимофей Щербатов отвел войска к Пскову.

Шведы, несмотря на громкие реляции (по официальным шведским заявлениям они разбили 8 000 - 10 000 московитов, убив не менее 1 500 чел.), возобновить осаду Адзеля не решились и даже, опасаясь подхода более значительных сил русских, отошли от Валка к Эрмесу.

Гибель близкого к царской семье М. В. Шереметева привела к специальному расследованию обстоятельств поражения под Валком. Виновные, впрочем, избежали наказания, реабилитировавшись победой под Гдовом (см. ниже).

Вместо погибшего М. В. Шереметева во главе Пскова и Новгородского полка в начале июля 1657 года был поставлен кн. Иван Андреевич Хованский.

Развивая успех, в середине июля 1657 года Делагарди осадил Дерпт. Передовые части шведов подошли к городу 16 июля, основные - 24 или 25 июля.

Усилиями энергичного воеводы кн. Хилкова город был хорошо подготовлен к обороне - старые каменные укрепления усилены дерево-земляными (тарасами, острогом и рвом), гарнизон обеспечен припасами и получил жалованье и пр. К началу осады в состав гарнизона входили шквадрона (половина) заонежского полка Т. Гейса, московский стрелецкий приказ Андрея Коптева, новгородский приказ Панкрата Путилова и сотня конных казаков, всего (на конец осады) - 1 712 чел.

Армия Делагарди к началу осады насчитывала всего 2 600 чел. (2 020 рейтар и 560 драгун) и имела 8 пушек (6 3-фунтовых и 2 6-фунтовые). Осадной артиллерии у Делагарди не было, практически не было и пехоты и перспективы осады были призрачными изначально. Она фактически свелась к неплотной блокаде города. В ночь на 6 августа шведы пытались штурмовать город с речной стороны, переправившись на лодках и плотах и организовав поджог подкреплений, однако были отбиты огнем со стен. Русский гарнизон неоднократно ходил на вылазки, отбив, помимо прочего, одну из пушек небогатой артиллерии шведов. Осознав бесперспективность осады и обеспокоенный (ложными) слухами о подходе армии Хованского 11 августа Делагарди отступил от Дерпта и ушел к Вассенштейну (Пайде).

Единственным успехом шведов стало взятие Кастера. По утверждениям самих шведов он был захвачен внезапной ночной атакой 2 августа, однако в реальности стоявшие в замке стрельцы (200 чел.) самовольно сдались, на условиях пропуска с оружием и знаменами и ушли во Псков (отказавшийся сдаваться воевода попал в плен к шведам). После снятия осады с Дерпта шведы ушли и из Кастера, предварительно полностью его разрушив.

Посовещавшись с эстляндским и ингерманландским губернаторами Делагарди решил нанести новый удар - по слабозащищенному Гдову. Армия его была усилена эстляндским и ингерманландским контингентами и к началу сентября сосредоточилась у Нейшлосса (Сыренска). Общая ее численность не превышала 3 000 чел. (1 770 рейтар, 950 драгун и 250 пехотинцев), имелось также 10 пушек (8 3-фунтовых и 2 6-фунтовые).

Сам Гдов представлял собой старую каменную крепость XV века, сильно запущенную и давно не ремонтировавшуюся. Городской посад был окружен земляным валом с деревянной стеной. Слабость укреплений отчасти компенсировалась сильным гарнизоном - к началу осады в Гдове находились заонежский полк А. Гамильтона, казаки Бешенцова (300 чел.), часть сомерских солдат и пр.

10 сентября 1657 года Делагарди перешел границу у Нейшлосса и двинулся к Гдову, 11 сентября к городу подошли передовые шведские части под командованием ингерманландского губернатора К. Горна. Не сумев взять город с ходу шведы приступили к осаде. Отписка гдовского воеводы Б. Нащокина рисует картины ожесточенной битвы за город, что, впрочем, слабо согласуется со сведениями о потерях - за время осады гарнизон потерял 3 человек убитыми и 36 ранеными.

Делагарди рассчитывал взять Гдов до подхода основных сил кн. Хованского однако расчет его не оправдался. Сбор Новгородского полка во Пскове был в целом закончен к последней декаде августа. После поражения под Валком он был дополнительно усилен рейтарским полком В. Змеева и драгунским полком Х. Юнкмана. К августу прибыл также заонежский полк А. Гамильтона.

В конце августа кн. Хованский предпринял рейд на Мариенбург, опустошив окрестности города. Узнав о нападении на Гдов он немедленно выступил на выручку (13 сентября?).

Армия кн. Хованского включала 2 529* дворян и детей боярских, 715* городовых казаков, донских казаков Б. Бешенцова [на весну 1657-го - 293 чел., фактически в гарнизоне Гдова], рейтарские полки Д. Фанвисина (5-7 рот, ок. 300 рейтар) и В. Змеева (теоретически до 1 300 чел.), драгунский полк Х. Юнкмана (теоретически - 1 000 чел.), заонежский полк А. Гамильтона (менее 1 000 чел., фактически - в гарнизоне Гдова), псковские стрелецкие приказы Ивана Волкова и Ивана Сумарокова (примерно по 300 чел. в каждом), всего, по оценке авторов, примерно 7 000 - 8 000 чел. Армия Хованского, таким образом, была примерно в 2,5 раза больше армии Делагарди.

К вечеру 15 сентября армия кн. Хованского подошла к Гдову. Делагарди, узнав о подходе Хованского (силы которого он оценивал в 6 000 чел.) решил отступать ночью, рассчитывая в темноте оторваться от русских. Отход шведов прикрывал арьергард полковника Глазенапа (6 рейтарских и 2 драгунских роты).

Кн. Хованский, убедившись в отходе шведов, двинулся за ними, пользуясь относительно светлой лунной ночью. Конница Хованского догнала арьергард шведов у переправы на р. Черма (7-8 км от Гдова). Шведы отбили несколько атак конницы, но были сбиты подошедшими основными силами Хованского.

Как пишут авторы, шведский арьергард был разбит (убито 26 чел. и потеряно знамя), бежал и внес беспорядок в ряды отступающих, а отступление шведов превратилось в бегство.

Тем не менее, к утру 16 сентября армия Делагади беспрепятственно переправилась через Нарову у Нейшлосса. Русские прекратили преследование еще за несколько километров до города - по версии Хованского «приустали лошади» и «истомились» ратники, по шведской - русские были остановлены все тем же отрядом Глазенапа.

Хованский рапортовал о великой победе, убив 2 генералов, 3 полковников, 22 начальных человека, 800 рейтар и 2700 пехотинцев (т. е. истребив больше шведов чем было в армии Делагади вообще). Скромность захваченных трофеев (6 знамен и 20 пленных) воевода объяснял излишней самостоятельностью подчиненых - всех прочих пленных они будто бы посекли, а знамена, мушкеты и пр. расхитили. Пушки же свои коварный Делагарди будто бы выбросил в пропасть утопил в Чудском озере.

Сам Делагарди рапортовал о потере 160 чел. убитыми и пленными. Некие «русские осведомители» сообщали о гибели 400 шведов. На начало октября у Делагарди оставалось 1 735 чел. конницы и драгун (1 309 рейтар и 424 драгуна). Как указывают авторы - на 1200 чел. меньше чем на начало похода [на самом деле, на 950, поскольку не учитывается пехота], однако в эту цифру входят и солдаты вернувшиеся в Нарву с ингерманландским губернатором К. Горном [последний, судя по приведенной авторами таблице, привел в армию Делагарди от 280 до 580 чел.].

По русским данным среди убитых под Гдовом числились генералы Фитингоф и фон Лёве (победитель под Валком). Последний, будто бы убитый и даже похороненный под Гдовом, в 1659 году был назначен губернатором Эзеля и умер 10 лет спустя. Имена трех будто бы убитых (и тоже похороненных) шведских полковников остались неизвестными, поскольку пленные шведы не смогли их назвать (!). Также безымянными остались 18 из 22 будто бы убитых шведских офицеров.

[В целом, очевидно, что Делагарди потерпел болезненную неудачу, был сильно потрепан и едва унес из под Гдова ноги, но ни о каком разгроме шведов говорить не приходится].

Все это, впрочем, не помешало русскому правительству отпразновать великую победу по всему государству. Прощены были и лишенцы бросившие своего воеводу и бежавшие под Валком.

Русская армия потеряла под Гдовом 25 чел. убитыми и 143 ранеными. Делагарди, со своей стороны, утверждал, что русские потеряли 400 чел. Шведы также взяли пленных - минимум трое были позднее обменяны под Нарвой.

24-25 сентября кн. Хованский переправился через Нарову у Нейшлосса. Шведы к этому времени разделились - Делагарди пошел к Ревелю, а К. Горн - в Нарву. Хованский попытался было догнать Делагарди, однако не доходя до Везенберга повернул назад, к Нарве. Разорив окрестности Нарвы и спалив ее посад**, Хованский перешел на правый берег и разорил окрестности Яма и Копорья, вернувшись в Псков 19 октября. В ходе этого рейда русские потеряли 11 чел. убитыми и 25 ранеными.

На рижском направлении после Государева похода 1656 года активных боевых действий не велось. Сидевший в Кокенхаузене А. Л. Ордин-Нащокин располагал относительно скромными силами - на 27 августа 1657 года у него имелось 400 рейтар и 1136 солдат.

Осенью 1657 года здесь активизировались сторонники польского короля Яна-Казимира. Воспользовавшись уходом армии Делагарди литовский польный гетман В. Гонсевский вторгся в шведскую Лифляндию, занял Вольмар, позднее Венден и Феллин и угрожал Пернову и Риге.

Успехами литвы воспользовался Ордин-Нащокин, 24 ноября 1657 года осадив Мариенбург и взяв его штурмом 11 декабря.

* Так у авторов, к «естям» смотренного списка конца кампании добавлены нетчики и потери.

** Из посада, как сообщают авторы, добрый Хованский вывел 2 000 православных жителей, ниже превратившихся уже в 1 000 православных жителей.

Кампания 1658 года и окончание войны

читать дальше

Кампания 1658 года началась раньше обычного. Только что распущенные дети боярские Новгородского разряда уже в декабре 1657 года получили указ о новом сборе. В январе 1658 года кн. Хованский выступил с Новгородским полком (ок. 1 700 чел.) из Пскова к Нейшлоссу. Шведский гарнизон бросил крепость и бежал без сопротивления (по утверждению шведов - ушел по приказу К. Горна), оставив 17 пушек. В Нейшлоссе (Сыренске) был оставлен русский гарнизон.

В конце января новгородский второй воевода кн. Сонцев-Засекин с отрядом новгородских войск осадил Ям. Осада города продолжалась до конца февраля, однако затем кн. Сонцев-Засекин отступил опасаясь подхода деблокирующих сил.

В марте 1658 года кн. Хованский с Новгородским полком (ок. 1 900 чел.) появился под Нарвой, блокировав город, однако уже в апреле здесь было заключено неофициальное перемирие, а к маю боевые действия на русско-шведском фронте прекратились.

[Целью зимней кампании 1657-1658 года было принуждение шведов к переговорам и цель эта в целом была достигнута].

20 декабря 1658 года сторонами было подписано трехлетнее Валиесарское перемирие зафиксировавшее сложившееся положение. В руках у русских остались занятые Дерпт, Кокенхаузен, Дюнабург, Мариенбург, Нейгаузен, Нейшлосс и Адзель.

Переговоры о заключении полноценного мира стороны вели исходя из складывающейся международной и военно-политической обстановки. Для России с весны 1660 года она стремительно ухудшалась. 23 апреля (3 мая) 1660 года Польша и Швеция подписали Оливский мир, завершив войну друг с другом, что позволило полякам бросить все силы на русский фронт. 27 мая (6 июня) 1660 года Швеция замирилась с Данией, полностью высвободив свои силы на прочих фронтах.

Все это давало основания опасаться возобновления войны со шведами, что, с учетом тяжелейшего положения на польском фронте, грозило полной катастрофой. В итоге, в ходе очередного раунда мирных переговоров проходившего на мызе Кардис в районе Дерпта, русская делегация вынуждена был пойти на максимальные уступки шведам. В соответствии с подписанным 21 июля (5 августа) 1661 года Кардисским мирным договором Швеции возвращались все занятые русскими территории.

@темы:

история,

книги,

СТ,

early modern Russia,

конспект