Г. C. Рабинович

Город соли - Старая Русса в конце XVI - середине XVIII вв.Книга интересная, но уж очень сумбурная.

Также здесь -

ericmackay.dreamwidth.org/300328.htmlчитать дальшеСтарая Русса

читать дальше

Расцвет города пришелся на первую половину XVI века - к концу пятнадцатого столетия здесь было около 1 000 дворов, а ко времени «литовского разорения» только тяглых дворов имелось 1 254. В 1581 году Старая Русса была захвачена и разорена армией Стефана Батория. Не успевший полностью оправиться город подвергся новому разорению в Смуту (к нему добавилось моровое поветрие 1606 - 1607 годов). На 1607 год в городе имелось 1 402 двора, на 1625 год - всего 147 жилых дворов из которых тяглых лишь 68 (в 14 из которых жили нищие). Ради восстановления города в 1625 году было приказано рушан, «выбежавших» в Смуту в иные города (Москву, Псков, Новгород и пр.), высылать обратно и селить на прежние места. Однако прежних размеров город уже не достиг.

До середины XVII века большая часть (примерно 3/4) городских дворов располагались на монастырских и церковных землях. По не полностью сохранившейся писцовой книге 1498 года монастыри и церкви владели в Старой Руссе сотнями дворов - новгородский Юрьевский - 112, старорусская Дмитриевская церковь - 110 и т. д.

На 1625 год из 1272 пустых дворов на монастырской земле располагались 639, на церковной - 316. Больше всего дворов имел старорусский Спасский монастырь - 260 дворовых мест (плюс 9 садовых и одно варничное), три других старорусских монастыря совместно владели 69,5 дворовыми местами.

Из иногородних монастырей больше всего дворов имел новгородский Юрьев - 198 дворовых мест (+ 3 садовых места, 2 кузницы, 33 варничных места и 1 действующая варница), Островскому Никольскому монастырю принадлежало 118,5 дворовых и 2 садовых места, еще 5 новгородским монастырям совокупно - 83,5 дворовых места и 5 варничных (3 - Хутынскому + одна-две варницы и 2 - Духову). Среди церквей больше всего дворов имела Георгиевская - 126.

Большая часть варниц и варничных мест при этом находилась на посадской земле. На 1625 год из 192 варничных мест монастырям принадлежало 42 пустых + 3 действовавших варницы (ок. 23%).

В 1650 году, в рамках ликвидации белых слобод, почти все владения монастырей и церквей были приписаны к посаду - всего 1 005 дворовых мест, 2 кузницы, 16 огородов и садовых мест и пр.

По переписи 1678/79 года в городе было 356 дворов гостей и посадских и 908 взрослых мужчин, в т. ч. 363 «подсоседника» (живших на чужих дворах).

На 1727 год в городе имелось 569 дворов и 2 050 душ мужского пола. Самодеятельного мужского населения по подсчетам автора имелось 1 420 чел. (в т. ч. 110 чел. зарубежных выходцев).

Производство соли

читать дальше

Район Старой Руссы богат соляными источниками и выварка соли велась здесь с давних времен. Производившиеся раскопки обнаружили в слоях середины XI века массу предметов относящихся к солеварению (детали цренов, печей и пр.). В это же время видимо было фактически основано и само городское поселение (первое упоминание - 1167 год). К XV веку старорусская соль была уже широко известна и часто упоминается в источниках. В конце XV - первой половине XVI вв. соляным промыслом занималось видимо почти все местное население, а сам город был одним из самых богатых в России.

Основным преимществом местных соляных источников была легкая доступность - здесь не требовалось дорогостоящих буровых работ (в Сольвычегодске и Соликамске соль добывалась из скважин глубиной 35 - 70 саженей), соленая вода била из под земли фонтаном даже при небольшом углублении. Основным недостатком - слабая насыщенность рассолов - всего 1,3% (в Соликамске - 10-14%), что увеличивало время выварки и сопутствующие расходы.

О технике и организации производства соли в ранние времена почти ничего не известно. По сообщению С. Гербенштейна, посетившего Новгород в 1517 году, в Руссе у соленого источника было оборудовано что-то вроде бассейна из которого рассол по каналам распределялся по дворам, где и производилась выварка. Приправочная книга 1607 года фиксирует громадное количество варниц и варничных мест - 509. Вероятно в большинстве случаев выварка во дворах велась не на полноценных варницах, а в сравнительно небольших цренах. Характерно, что и сами солевары в ранних источниках именуются обычно «цренниками», а принадлежности варения (дрова и пр.) - «цренницкими». Во второй половине XVII века, когда варка соли велась уже исключительно в варницах, солевары именуются уже «варничными промышленниками» (и никогда - «цренниками»), а принадлежности варения - «варничными».

Из 509 варничных мест, зафиксированных в 1607 году, 335 были пустыми, причем 292 места числились местами «старой пустоты», т. е давно заброшенными. Варниц имелось 174, в т. ч. 15 государевых, 9 монастырских и 150 посадских (при этом посадские названы «цренницкими», см. выше). Пустые места были вероятно следствием не только разорения, но и роста концентрации производства.

На 1625 год в городе имелось 8 действующих варниц (1 государева, три монастырских и 4 посадских), 3 пустых варницы и 180 пустых варничных мест.

Из 424 дворовладельцев [включая видимо пустые дворы] к производству соли имели отношение 315 - 319 [у автора две цифры на одной странице], т. е. примерно 74%.

Система добычи и распределения рассола подробно описана в писцовой книге 1625 года. Главным источником рассола было «соленое ключевое озерцо» (100 саженей в длину, в ширину - 30 саженей по одному концу и шесть - по другому). Оно сохранилось до сих пор - озеро Верхнее на курорте Старая Русса. Озеро питалось соленым источником, однако вероятно имело искусственное происхождение - было вырыто или углублено в стародавние времена (уже в начале XVII века озеро воспринималось видимо как естественный водоем). Помимо «ключевого» озера существовало еще 3 «копаных», видимо вырытых сравнительно недавно (длиной в 20-30 саженей и шириной в 3-4 сажени). Во второй половине XVII века они уже не упоминаются.

По варницам рассол распределялся с помощью сложной системы труб и колодцев. Из озер соленая вода самотеком шла по трубам в 3 больших «рознимальных» (распределительных) колодца, длиной и шириной в 6-10 саженей и глубиной в 3 сажени. Позднее, для защиты от засорения, поверх колодцев были построены крытые амбары.

Из больших «рознимальных» колодцев рассол по трубам шел в многочисленные (250 штук) деревянные чаны (2-3 сажени по окружности) при варницах, в писцовой книге 1625 года также именуемые рознимальниками, а во второй половине XVII в. именовавшиеся уже «ульями». Из «ульев» рассол (во второй половине XVII в.) вычепывался бадьей на журавле и по желобу заливался в варницу.

Рассольные трубы представляли собой высверленные древесные стволы, швы между ними конопатились пенькой и заливались смолой. Трубы прокладывались и под землей, и по дну реки Порусья и периодически менялись и перекладывались.

Вся эта система существовала видимо уже в XVI веке, постепенно совершенствуясь и усложняясь. Так, упоминаемые Гербенштейном каналы к началу XVII века были заменены трубами и пр. Во второй половине XVII века система распределения рассола сохранялась в целом в прежнем виде.

За функционирование этой системы в XVII веке отвечали государевы трубные мастера, получавшие жалованье из казны (в 1620-х годах - один, в 1640-х - уже двое).

Во второй половине 1640-х годов общее число варниц в Старой Руссе увеличилось до 20 с лишним, а к началу 1650-х годов - до примерно 40. Начиная с 1630-х годов прежние варницы «старорусского строения» постепенно заменяются новыми, устроенными «по-балахонски» и «по-пермски». К 1650-м годам видимо уже все старорусские варницы были устроены на новый манер.

От прежних варницы нового типа отличались значительно большими размерами. Был существенно (примерно в 2,5 раза) увеличен размер црена - в «старорусских» он видимо имел примерно 2 аршина в длину, 3/4 аршина в ширину и был в аршин глубиною. Црены в варницах Иверского монастыря во второй половине XVII века были размером 2,5 на 2 сажени и (с конца века) более глубокими.

Помимо увеличения размеров црена, в новых варницах был введен предварительный нагрев рассола - для его «сгущения» и повышения солености. Рассол теперь подогревался, сливался в колоды и затем заливался и варился вновь.

Стоимость постройки «пермской» варницы (с годовым запасом дров для нее) на 1720-е годы оценивалась примерно в 800 руб.

Производительность варниц «старорусского строения» была невысока. Так, на вторую половину 1620-х государева варница в Старой Руссе вываривала в среднем 78-80 пудов за одну варю, продолжавшуюся 7-8 суток (т. е. в среднем 10-11 пудов в сутки). В Сольвычегодске Строгановы на 1622 год вываривали в среднем 50 пудов за 3-суточную варю (17 пудов в сутки), в Балахне, на то же время, 6-суточная варя давала 300-400 пудов (58-66 пудов в сутки), в Соли Галицкой 7-суточная варя давала 160 пудов (20-23 пуда в сутки).

Варницы нового типа со второй половины XVII века давали за 4-суточную варю в среднем по 90 пудов (22,5 пуда в сутки), т. е. производительность выросла примерно в 2 раза.

На 1662 год в Старой Руссе имелось не менее 52 варниц - 2 государевых, 1 боярина И. В. Морозова (куплена в 1645/46 году у Кирилло-Белозерского монастыря), 13 монастырских (11 валдайского Иверского монастыря* и по одной новгородских Юрьева и Хутынского) и 36 посадских.

В 1730-х годах соль на старорусских варницах начали варить «новым маниром» - к действующей варнице пристраивалась еще одна, в одной варнице рассол только нагревали и затем «спускали» в другую, где производилась варка. Новый способ варки повышал качество соли, время одной вари сокращал вчетверо - до одних суток, а выход продукта повышал почти вдвое - в среднем до 40 пудов за суточную варю.

В 1736 году указом Соляной конторы всем промышленникам было предписано варить соль «новым маниром», однако из-за дополнительных расходов на устройство новых варниц перейти на него смогли не все. На 1743 год на «новый манир» были перестроены 47 варниц, а 28 посадских запустели. Из 11 варниц Иверского монастыря перестроены были две, варницы Хутынского монастыря вообще не перестраивались.

На 1705 год общее производство соли в Старой Руссе доходило почти до 300 000 пудов - примерно 253 000 на посадских и 41 000 на монастырских варницах.

В 1710 - 1719 годах солеварение в Руссе было запрещено «для сбережения лесов» и возобновилось только в 1720 году. В 1720 году здесь действовало 16 варниц, в 1721 году - 60.

На 1741 год имелось всего 25 действующих и 17 недействующих по разным причинам варниц.

На начало 1752 год в Старой Руссе работало 39 варниц, 20 стояло «впусте», к 1753 году было выварено примерно 278 000 пудов соли.

В 1753 году частное солеварение в Старой Руссе было вновь запрещено и уже не возобновлялось. В 1771 году здесь был устроен казенный Соляной завод, работавший до середины XIX века, когда выварка соли в городе окончательно прекратилась

До конца первой четверти XVII века соль варили только зимой - «с Дмитриева дня по Велик день», т. е. примерно 6 месяцев, с октября по апрель. Со второй половины 1620-х варочный сезон мог доходить и до 10-11 месяцев в году, однако в среднем редко составлял более 6-7 месяцев. На начало XVIII века сезон в Руссе при самых благоприятных обстоятельствах продолжался до 200 суток в году (в Соликамске - 264).

Варка прекращалась во время весеннего половодья, иногда надолго - если половодье заливало сами варницы. Помимо этого, варка оставливалась для ремонта варницы и црена (обычно несколько раз в сезон), для очиски црена от «костяги» - накипи на дне (2-3 раза в сезон), «цренной отряски» - полной чистки црена (4-5 раз в сезон), а также для чистки и починки печей, труб и пр. Летом обычно делался перерыв для капитального ремонта - «большого правежа» црена.

После очистки и ремонта выварка обычно сокращалась на 20-30% - варка в новом или чиненом црене давала поначалу много грязной соли, которую приходилось выкидывать или переваривать. В силу этого солевары стремились производить максимально возможное число варь без перерыва. В варницах Иверского монастыря во второй половине XVII века подряд производилось не более 10-12 варь.

Расход дров на варю был очень велик - на варницах Иверского монастыря в XVII веке тратили 30 куб. саженей на варю (в Соликамске - 12), а в 1720-х годах уже 34-40 саженей.

* Так у автора. Фактически 6 из 11 варниц в 1661 - 1667 годах принадлежали Новоиерусалимскому монастырю, см. ниже.

Владельцы

читать дальше

По части принадлежности старорусских варниц известно следующее.

Государевых варниц до Смуты было 15, на 1625 год - одна, на 1662 год - две, в первой половине XVIII века - три. О способе управления ими в ранние времена ничего не известно, во второй половине XVII века они были «на вере», в XVIII веке сдавались на откуп.

До Смуты 6 варницами в Старой Руссе владели новгородские монастыри (по 2 у Хутынского, Духова и Отенского), одной старорусский Спасский [в другом месте у автора указано 9 монастырских варниц на 1607 год и о принадлежности еще двух остается гадать]. Новгородский Юрьев монастырь до Смуты в Руссе варниц не имел, но владел 33 варничными местами, сдававшимися в аренду посадским людям. Монастырские варницы видимо варили соль в первую очередь на свой обиход и только часть ее шла на продажу.

На 1625 год варницы имелись видимо у Хутынского (2 на новых местах) и Юрьева (одна новопостроенная) монастырей.

В 1640-х годах собственной варницей ненадолго обзавелся Кирилло-Белозерский монастырь уже 1645/46 году продавший ее боярину И. В. Морозову.

В 1650-х годах в Старой Руссе появился основанный Никоном в 1653 году валдайский Иверский монастырь. В 1654 году ему были отданы в вотчину окружавшие город 11 дворцовых погостов Старорусского уезда. В том же году монастырь обзавелся солеварнями в городе, получив от Парфения Веневитова (см. ниже) 6 варниц в качестве вклада на помин души. В 1654 -1656 годах монастырь построил еще 4 варницы, а в 1660/61 году - еще одну. В 1661 году 6 бывших варниц Веневитова были переданы другому детищу Никона - Новоиерусалимскому монастырю, но в 1667 году были возвращены Иверскому.

Таким образом, в 1660-х годах Иверский монастырь владел 5-11 варницами. Еще по одной оставалось у Юрьева и Хутынского.

В первой половине XVIII века у Иверского монастыря оставалось 11 варниц, варницами продолжали владеть и Хутынский и Юрьев монастыри.

В 1705 году все три монастыря совместно подрядились поставить в казну 41 000 пудов соли - 32 000 пудов Иверский монастырь, 5 000 пудов Хутынский и 4 000 пудов Юрьев.

После возобновления солеварения в 1720 году Иверский монастырь* отремонтировал одну и построил две новых варницы в самой Руссе, однако остальные восстанавливать не стал, построив 8 новых в пригородной деревне Перхино. Из-за общего упадка старорусского солеварения и падения прибылей монастырь вскоре потерял интерес к соляному производству - с 1737 года его варницы прекратили работу.

* В 1712 году Иверский монастырь был приписан к петербургскому Александро-Невскому монастырю и снова стал самостоятельным только в 1730 году.

Светские землевладельцы в местном солеварении почти не были представлены. С 1645/46 года одной варницей владел боярин И. В. Морозов, после 1662 года продавший ее кадашевцу Гр. Урюпину. Какими-то варницами во второй половине XVII в. владел также кн. Я. И. Лобанов-Ростовский.

Основная масса местных варниц всегда принадлежала посадским людям. В первой четверти XVII почти все они были мелкими владельцами, большей частью индивидуальными. На 1625 год из 187 владельцев варниц / варничных мест 124 (66%) владели одной варницей / местом, 29,5% - половиной варницы / варничного места. 1,5-2 варницы / места имели 7 человек, 3 - лишь один (Яков Солодырев, помимо варниц владевший гостиным двором и 2 лавками).

В 1630-х годах в Старой Руссе появились крупные иногородние предприниматели, инвестировавшие значительные средства в местную солепромышленность. Наиболее заметную роль среди них играло семейство Веневитовых. В 1635/36 году гость Федор Веневитов (по происхождению муромец) получил право на строительство в Руссе 6 варниц. Позднее еще 6 варниц построил здесь его брат Парфений Веневитов («москвитин гостиной сотни», в 1654 году завещал свои варницы Иверскому монастырю - на помин души).

На 1662 год из 36 посадских варниц 18 принадлежало пришлым предпринимателям - 11 Никифору, Афанасию и Василию Веневитовым (сыновьям Федора), 4 «москвитину» Федору Смывалову, 3 гостю Ивану Буйкову (вероятно владимирцу). Долевое владение по-прежнему было редкостью - лишь 4 из 36 варниц имели двух владельцев и одна - нескольких.

Старорусская соль не оправдала в целом надежд пришлых инвесторов - часть из них разорилась (И. Буйков, Ф. Смывалов и пр.), семейство Веневитовых перенесло большую часть своей деятельности в более перспективный Соликамск и т. д. Наиболее заметным иногородним предпринимателем в 1680-1690-х годах оставался новгородский гость Семен Гаврилов, владевший в Руссе 8 варницами.

К концу XVII века все более заметную роль начинают играть предприниматели местного происхождения - Иван Тверь, братья Красильниковы, Исак Хабаров, а в начале XVIII века - Борис Савостин, Денис Леонтьев, Михаил Кучков и др., владевшие 2-3 варницами.

На 1705 год крупнейшим солепромышленником Руссы был Петр Маленький (внук и наследник Семена Гаврилов), владевший 8 варницами и подрядившийся поставить казне 27 000 пудов соли. Помимо него крупными производителями были Борис Савостин (12 000 пудов), Денис Леонтьев (10 000), Михаил Кучков (8 000), Дементий Прокофьев (8 000), Афанасий Быков (7 000), Иван Филимонов (7 000 пудов), Агафон Вагин (7 000) и др.

К концу XVII века в Руссе распространяется долевое владение, активно покупаются и продаются доли варниц - 1/3, 1/4, 1/6. Широкое распространение получает и аренда варниц, в т. ч. и краткосрочная (на 3-5 варь), варницы в аренду сдают как обедневшие солепромышленники, не имевшие оборотных средств, так и вполне успешные (Иверский монастырь).

Из 92 человек подрядившихся поставлять казне соль в 1705 году крупными производителями (от 5 000 пудов) были 15 чел. (49% всего подряда), средними (2 000 - 4 000) - 17 чел. (19%), мелкими (до 2 000) - 60 чел. (31%).

Мелкие и средние производители, таким образом, еще играли в Руссе немалую роль, в отличии от Соликамска и др. регионов, где уже господствовало крупное производство.

В 1753 году из 278 000 пудов местной соли на крупных производителей приходилось уже 88%, средних - 9% и св. 2% на мелких.

Отношения между старорусским посадом и Иверским монастырем, появившимся в Руссе в 1650-х годах и быстро сделавшегося крупнейшим местным производителем соли, с самого начала были конфликтными. Конфликт развивался одновременно по нескольким линиям. Спор шел по земельному вопросу - посад и монастырь с переменным успехом спорили о принадлежности части пригородных земель; по вопросам налоговым - монастырь обладал налоговыми льготами, монастырские крестьяне саботировали налоговые раскладки и т. п.; по вопросу снабжения варниц дровами (см. ниже); о ценах на соль - монастырь пользуясь своим положением не стеснялся демпинговать; из-за бегства крестьян на посад и т. д.

То утихая, то обостряясь конфликт между монастырем и посадом продолжался до начала XVIII века. В феврале 1701 года стороны (со стороны посада - 2 бурмистра и 47 виднейших старорушан) подписали своеобразный мирный договор, простив друг другу долги и разрешив к общему удовлетворению спорные налоговые вопросы (монастырь при этом поступился своими налоговыми льготами).

Рабочая сила

читать дальше

Состав работников промыслов известен по материалам второй половины XVII века. Каждую варницу Иверского монастыря в сезон обслуживало 5 работников - 2 варца, 2 водолива и один дрововоз. Варцы, непосредственно варившие соль, являлись наиболее ценными работниками и работали по многу лет, остальные менялись едва ли не каждый сезон.

Изготовлением и ремонтом цренов занимались цренные мастера (они же видимо отвечали и за очистку цренов), прочего металлического оборудования - кузнецы. Крупные промыслы (Иверского монастыря и пр.) нанимали цренных мастеров и кузнецов на постоянную работу, средние и мелкие обращались к ним по мере необходимости.

За трубами следили трубные мастера (частные, не путать с государевыми), они же иногда занимались и изготовлением труб, но чаще это поручалось отдельным специалистам - трубникам. Печные работы выполнялись каменщиками, постройкой и ремонтом деревянных сооружений занимались плотники (работавшие обычно артельно). В «штате» трубных мастеров, трубников, каменщиков и плотников обычно не держали и все они работали сдельно.

Помимо этого на промыслах имелись разнообразные чернорабочие, копавшие ямы, переносившие дрова и т. д.

На варницах Иверского монастыря в 1681 - 1684 годах варец получал 7 алтын за варю, за сезон (при 40-50 варях) - от 8 до 11,5 руб. Водолив получал по 5 алтын за варю и (при том же числе варей), 6-8 руб. за сезон. Дрововоз - 7 алтын за варю и 8-11,5 руб. за сезон. Цренный мастер получал 11,5 - 12,5 руб., а кузнец - 8 руб. годового жалованья. Трубный мастер за 2 сделанных водяных улья получил в 1682 году 3 руб., каменщик за одну починенную в 1683 году печь - 25 коп., плотник за установленные в двух варницах трубы в 1682 году - 45 коп.

Как отмечает автор, к 1680-м годам, из-за роста конкуренции со стороны пермской и астраханской соли и падения цен, зарплаты на промыслах заметно понизились по сравнению с предыдущими десятилетиями. Так, в 1660-х года варец получал по 10 алтын с вари и в год (видимо в пересчете на серебро) - 18-21 руб., водолив - 13-15 руб., дрововоз - 17-20 руб. В 1670-х плата варцу за варю понизилась до 8 алтын, а к началу 1680-х - до 7 алтын, соответственно снизились зарплаты и других работников. Понижение платы и сокращение масштабов солеварения вынуждали работников прибегать к совместительству - варцы работали одновременно на двух варницах и т. п.

Почти все работники были вольнонаемными и набирались из местного населения. В большинстве своем они были жителями старорусского посада. На варницах Иверского монастыря работали также и монастырские крестьяне. Будучи формально крепостными, крестьяне работали на тех же условиях, что и вольнонаемные.

Перепись 1727 года подразделяет население Старой Руссы на «посадских людей» (выделяя отдельные подгруппы «старинных» посадских людей, живших в городе на момент предыдущей переписи 1678/79 года и «пришлых» - поселившихся позднее, а также «посадских работных людей», кормившихся работой по найму); «ремесленных» людей (среди которых выделяется подгруппа «работных ремесленных людей» - подмастерьев и пр.) и «работных людей» (среди которых выделяется подгруппа «зарубежных выходцев»).

«Старинных» посадских людей на 1727 год имелось 892 души м. п. (в т. ч. взрослых - 516, посадских работных - 81) в 256 дворах.

«Пришлых» посадских - 711 душ м. п. (в т. ч. взрослых - 378, посадских работных - 115) в 216 дворах.

«Ремесленных» - 280 душ м. п. (в т. ч. взрослых - 190) + 30 «работных ремесленных».

«Работных» - 167 душ м. п. (в т. ч. взрослых - 110), почти все они «зарубежные выходцы» - в основном русские из Речи Посполитой и Швеции.

Всего, по подсчетам автора, «работных людей» всех разновидностей, кормившихся работой по найму, в Старой Руссе на 1727 год имелось 336 чел. (24% населения).

Автором найдены сведения о переселившихся (в 1620-х - 1723 году) в Руссу 223 работных людях. 30% из них были выходцами «из-за польского рубежа», 4,5% - из-за шведского; 23% из уездов Севера России; 16% из соседних новгородских уездов и 19% из других районов. Почти половина была по происхождению посадскими людьми, 1/5 - черносошными крестьянами и столько же крестьянами монастырскими и помещичьими (последние в основном зарубежные выходцы).

Пришлые работные люди отличались от посадских прежде всего отсутствием собственного жилья - большинство из них жило на чужих дворах, снимая жилье у местных. На 1709 год примерно треть посадских рушан сдавала в наем дворы, избы, подклети и углы.

Дрова

читать дальше

Материалы для строительства и эксплуатации варниц поставляли в основном крестьяне Старорусского и, отчасти, Новгородского уездов. Крестьяне поставляли бревна для труб и варничного строения, драницы для крыш, варничные колоды и сливальные ковши, ведра, ушаты, рогожи и холсты, древесный уголь для кузниц и т. д.

Главным продуктом поставляемым крестьянами были дрова, поглощавшиеся варницами в огромном объеме. На начало XVIII века старорусские промыслы ежегодно потребляли 120 000 [кубических?] саженей дров.

Заготовка дров для варниц была основным промыслом местного крестьянства и велась на коммерческой основе - крестьяне подряжались поставить определенное число дров к определенному времени, получая деньги вперед. Даже Иверский монастырь дрова для своих варниц получал от своих же крестьян на договорной основе. Попытка превратить поставку дров в повинность успеха не имела и уже в 1662/63 году (за более ранние годы сведений нет) почти все дрова для монастырских варниц покупались у крестьян. Ежегодно закупалось в среднем по 17 000 - 20 000 саженей.

Рубка дров обычно производилась в ноябре-декабре, на Рождество они вывозились на берег ближайшей реки и весной сплавлялись на плотах. Оговаривалось качество продукции - полено (елтыш) должно было иметь длину в 6-7 пядей, нормальную толщину и не быть суковатым.

Мелким промышленникам дрова доставлялись в Старую Руссу, крупные занимались сплавом дров самостоятельно, нанимая специальных сплавщиков из числа тех же крестьян.

До середины XVII века заготовка дров велась в основном на окружавших Руссу дворцовых землях и за право заготовки дров солевары платили казне небольшой оброк. В середине века окрестные 11 погостов были переданы в вотчинное владение Иверскому монастырю, начавшему чинить препоны сторонним дровозаготовщикам. Это привело к затяжному конфликту между посадскими солеварами и монастырем, продолжавшемуся всю вторую половину XVII века.

За право заготовки дров Иверский монастырь брал с крестьян-дровопоставщиков или солеваров, бравших на оброк лесные пустоши, оброк - брязгу. На рубеже XVII - XVIII веков брязга составляла 2-4 деньги с кубической сажени дров.

Крупные промышленники заготавливали дрова и на землях помещиков соседнего Новгородского уезда. Последние либо получали брязгу (от 2 до 6 денег за сажень), либо сдавали свои леса в аренду. Так, в 1708 году Д. Прокофьев и Д. Сторожев взяли на 10 лет лес у помещика И. Оничкова - при условии уплаты 20 руб. и 8 пудов соли за каждую 1000 саженей дров. При необходимости промышленники платили землевладельцам также и за право провоза дров через их земли - обычно деньгами (несколько рублей) и солью (от нескольких пудов до нескольких десятков пудов).

Иверский монастырь, помимо покупки дров непосредственно у своих крестьян, покупал их и у подрядчиков-посредников, во второй половине XVIII века большая часть дров покупалась уже у последних.

Часть заготовенных дров Иверский монастырь и крупные промышленники перепродавали - в основном мелким промышленникам и государевым варницам.

В дровяном промысле участвовало большинство крестьян Старорусского уезда. По сохранившимся неполным данным на 1694/95 год в заготовках дров участвовало до 60% дворов, а в вывозе дров - от 64 до 73%. Во второй половине XVII века среди крестьян выделилась группа подрядчиков-посредников, скупавших дрова у мелких заготовителей и подряжавшихся на поставку больших партий дров (до нескольких тысяч саженей). Значимость их со временем все более возростала (что, помимо прочего, способствовало росту цен на дрова).

Дровяные заготовки вели к быстрому истощению местных лесных ресурсов. К XVIII веку леса вокруг Старой Руссы были большей частью вырублены, а оставшиеся давали дрова низкого качества. Районы заготовок все более удалялись от города и дровяная проблема становилась острее с каждым годом. В 1710 - 1719 годах «для сбережения лесов» выварка соли в Старой Руссе была временно запрещена. Запрет солеварения вызвал экономический кризис, сопровождавшийся массовым оттоком населения в другие города, однако проблемы истощения лесов не решил.

По мере истощения лесов росли и цены на дрова. На рубеже 1640-1650-х сажень дров с вывозом к реке, но без доставки в Руссу стоила промышленникам Веневитовым 10-11 коп. за сежень (с доставкой в Руссу видимо ок. 15 коп.).

Иверский монастырь в начале 1660-х платил 13 коп. за сажень (с доставкой в город). В 1670-х монастырь платил 6-7 коп., в 1680-х - 8,5-9 коп. за сажень дров, а продавал ее уже за 16-17 коп. (видимо цена с подноской к варнице). В 1690-х монастырь платил за сажень 9-12 коп., а в начале 1700-х - 13,5 коп. (с подноской к варнице - 16 коп.).

Посадские солепромышленники в начале XVIII века платили крестьянам по 15-20 коп., а иногда по 24 или даже 30 коп. за сажень.

В 1720-1724 годах Иверский монастырь платил за дрова по 21-30 коп., в 1729 году - от 20 до 40 коп. за сажень (в зависимости от качества). Посадские промышленники - от 22,5 до 50 коп.

В целом, за 50 лет (1670-е - 1720-е) цена дров в номинальном выражении выросла в 5 раз [с учетом инфляции вероятно в 2,5 раза?].

Истребление лесов вокруг Старой Руссы привело к серьезным экологическим проблемам, сохраняющимся и поныне - заболачиванию местных земель и обмелению озера Ильмень.

Сбыт соли

читать дальше

О сбыте соли можно судить в основном по сохранившейся документации Иверского монастыря. Сведений о продажах государевых и посадских варниц почти нет.

Соль из Руссы вывозилась в основной зимой, санным путем. Покупателями соли были посадские люди других городов, крестьяне других уездов, а также местные старорусские крестьяне. Мелкие покупатели во второй половине XVII века все более вытеснялись крупными оптовиками, сделавшимися в конце концов основными покупателями местной соли.

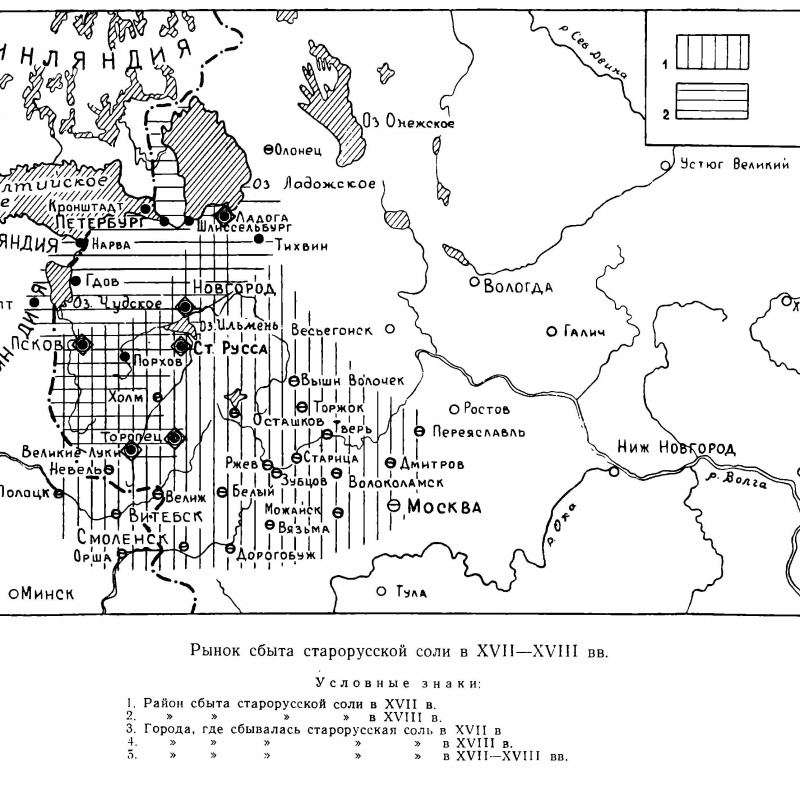

Во второй половине XVII века район сбыта старорусской соли охватывал часть Новгородчины и Псковщины, Смоленщину (Смоленск, Белая, Дорогобуж), прилегающий район ВКЛ (Полоцк, Витебск, Орша) и северо-запад и запад Замосковного края (Тверь, Ржев, Старица, Можайск, Вязьма, Волоколамск, Дмитров, Переяславль-Залесский и пр.), доходя даже до Москвы.

Впрочем, в соседние Новгород и Псков соли продавалось немного, еще реже появлялись покупатели из столицы. Среди покупателей в 1660-е годы первое место занимали представители Торопца, Великих Лук и Осташкова, а в 1670-х годах - жители Ржева. Торопчане, ржевичи и зубцовцы значительную часть купленной соли затем продавали в Смоленске.

В 1662/63 году Иверский монастырь продал 12 713 пудов соли, к 1671/72 году его продажи достигли максимума - почти 67 974 пуда. Позднее продажи начали падать и в 1680-х - 1690-х монастырь продавал в год обычно не более 35 000 - 45 000 пудов. Резко упало и число иногородних покупателей - вместо прежних 20 городов покупатели представляли не более 3-4. Большая часть монастырской соли теперь сбывалась жителям Старорусского и других окрестных уездов.

Падение продаж было вызвано усилившейся конкуренцией. Приток на рынок пермской и астраханской соли привел к значительному снижению цен на соль в последней четверти XVII века. Астраханская соль уже в 1660-х - 1670-х годах стоила (в Астрахани, без доставки) всего 1,3 - 2 коп. за пуд. В Соликамске пуд соли в 1667/68 году стоил 10 коп., в 1671/71 году - 5,3 коп., в 1680-х - 1690-х - 2,5-6,5 коп. Пуда соли Соловецкого монастыря в Вологде в 1660-х стоил 31-38 денег, в 1670-х - 21-29 ден., в 1680-х - 12-16 ден., в 1690-х - 17-18 ден. Пуд соли Иверского монастыря стоил 32-42 ден.в 1660-х, 18-21 ден. в 1670-х, 15-18 ден. в 1680-х и 19-20 ден. в 1690-х.

Старорусская соль, таким образом, была дороже прочей (и при этом хуже качеством - менее соленой и малопригодной для засолки), однако опустить цены ниже старорусские производители не могли - из-за высокой (и все более растущей, из-за роста стоимости дров) себестоимости производства.

Падение цен и продаж привело и к падению доходов промышленников. Иверский монастырь, изначально рассчитывавший получать по 800 руб. в год с каждой варницы, в 1667/68 году получал ок. 2 500 руб. общего дохода, к 1671/72 году доход достигал 4 491 руб., но к 1680/81 году сократился всего до 300 руб. Позднее он несколько подрос, однако и в лучшие годы не превышал 1 500 руб.

В 1690-х годах Иверский монастырь фактически полностью переориентировался на местный рынок, продавая практически всю соль в Старой Руссе и окрестностях. Помимо продаж, часть монастырской соли безденежно отсылалась на Валдай и на подворья монастыря в разных городах - на свой обиход и для раздачи «почестей» нужным лицам (часть этой соли возможно тоже продавалась).

Начало Северной войны и строительство Петербурга привели к временному оживлению старорусского солеварения. Существенно вырос спрос, выросли и цены - соль подорожала с 8-9 коп. за пуд в 1699 году, до 10-20 коп. в 1702 году и 15-17 коп. в 1703 году.

Однако уже в 1704 году распоряжением Петра была введена локальная государственная монополия - всю старорусскую соль было указано брать в казну. В 1705 году казенная монополия на продажу соли была введена повсеместно. Казна покупала соль по 13,5-16 коп. за пуд и продавала на месте в Руссе уже за 20 коп.

В марте - июне 1705 года казной в Старой Руссе было продано 79 745 пудов соли и вывезено в другие города еще 24 434 пуда (из них 20 000 в Петербург). Позднее 92 местных промышленника и 3 монастыря подрядились поставить казне зимой 1705 - весной 1706 гг. еще 294 500 пудов соли (по 16 коп. за пуд).

Введение казенной монополии вскоре привело к новому упадку промыслов. Казна регулярно задерживала выплаты за соль и при этом постоянно снижала закупочные цены. Уже в 1707 год закупочная цена понизилась до 9 коп. за пуд, тогда как продажная казенная составляла 20 коп. ( на этом нехитром фокусе казна получала до 40 000 руб. прибыли в год).

Соляными делами в петровские и постпетровские времена ведала Камер-коллегия. В мае 1720 года было учреждено подчиненное Камер-коллегии Соляное правление в Москве. В 1725 году оно было переименовано в Соляную контору, с 1731 года подчинявшуюся напрямую Кабинету, а позднее Сенату. Соляная контора ведала продажей соли и сбором соляных доходов, а после 1731 года также казенными и частными соляными заводами, подрядами и откупами. С марта 1754 года она именовалась Главной соляной конторой.

В 1710 - 1719 годах солеварение в Руссе было запрещено «для сбережения лесов» и возобновилось только в 1720 году. Казенная монополия на соль сохранялась и в 1723 году казна покупала ее по 10,5 коп. за пуд, а продавала по 30.

При такой закупочной цене выварка соли становилась занятием малорентабельным или нерентабельным вовсе. По «сказкам» самих промышленников (по мнению автора, несколько преувеличивавших свои расходы), собранным Камер-коллегией в 1724 году, себестоимость пуда соли составляла от 9,25 до 14,5 коп., а с таможенными и прочими пошлинами - минимум 13,5 коп.

В 1727 году казенная монополия была отменена. Указом от 26 декабря 1726 года местным посадским промышленникам разрешалось продавать соль вольною ценою (с уплатой фиксированного оброка - по 350 руб. с варницы в год), однако лишь в городах указанных Камер-коллегией.

Уже в 1731 году казенная монополия была восстановлена - на прежних условиях. При этом дополнительно устанавливалась годовая норма выварки на каждом промысле: в Перми - не менее 4 000 000 пудов в год, В Балахне, Солигаличе и на Севере - не менее 600 000 пудов, в Старой Руссе - 312 364 пуда.

Были определены также районы сбыта для каждого промысла. Старая Русса должна была снабжать Петербург, Кронштадт, Шлиссельбург, Новгород, Ладогу, Великие Луки, Торопец, Тихвин, Псков, Порхов.

Казенная закупочная цена в 1732 году была увеличена до 13,5 коп., причем задним числом - с 1720 года. Недополученные рушанами за этот период деньги должны были пойти в зачет их долгов казне.

Фактическая выварка в Старой Руссе была ниже определенной казной и колебалась от 217 000 до 286 000 пудов в год. В 1741 - 1751 годах из Руссы в другие города вывозилось в среднем ок. 163 000 пудов соли в год, в самом городе продавалось от 10 000 до 173 000 пудов.

До 1734 года соль из города вывозила казна - силами подрядчиков, в основном самих рушан. В 1734 году вывоз был возложен на солепромышленников, получавшим за это компенсацию от казны - от 4 до 8 коп. на пуд, в зависимости от города доставки. Была установлена также норма потерь при усушке / утруске - до 40 пудов соли на 1 000 пудов поставки. Новая система вывоза была в целом выгодна крупным промышленникам и невыгодна мелким.

В начале 1740-х спрос на старорусскую соль значительно повысился, видимо в связи со шведской войной 1741 - 1743 годов. В связи с этим местных промышленников приказано было принуждать к повышенной выварке соли (от закрывшего варницы Иверского монастыря также требовали возобновить производство, грозя репрессиями), а слабосильных - к продаже варниц более состоятельным.

Была проведена также своеобразная чистка промышленников - в 1740 году их разделили на «действительных» (имевших собственные варницы и варивших соль «с доволством») и «недействительных» (имевших старые, не перестроенные на «новый манир», варницы; не варивших соль или варивших «не с доволством»; сдававших варницы в аренду). Первых набралось 18 человек (22 варницы), вторых - 35. «Недействительных» промышленников лишили льгот - освобождения от служб в иных городах и постоя войск.

Помимо административных мер производство соли стимулировалось и экономическими - промышленникам раздавались ссуды (от 250 до 1200 руб. на три года).

Однако к середине века положение старорусских промыслов оставалось не блестящим - на начало 1752 год работало 39 варниц, 20 стояло «впусте», из «действительных» промышленников к этому времени совершенно разорились 10 чел. из «недействительных» - 7 чел.

В 1753 году частное солеварение в Старой Руссе было окончательно запрещено. В 1771 году здесь был устроен казенный Соляной завод, работавший до середины XIX века, когда выварка соли в городе окончательно прекратилась.

@темы:

история,

книги,

СТ,

early modern Russia,

конспект