Т. Маурер, А. Дмитриев и др.

Университет и город в России (начало XX века)Очень удачный сборник, все статьи интересны.

Также здесь -

ericmackay.dreamwidth.org/301013.htmlчитать дальшеА. Дмитриев

По ту сторону «университетского вопроса»: правительственная политика и социальная жизнь российской высшей школы (1900 - 1917 годы)

читать дальше

В течении всего описываемого периода в университетах формально действовал устав 1884 года. Он заменил прежний, более либеральный устав 1863 года, существенно ограничив права университетов. Была отменена выборность ректоров, утверждение профессоров фактически стало делом попечителей учебных округов и министра народного просвещения, штатные доценты были заменены приват-доцентами по немецкому образцу, введена внутриуниверситетская инспектура подчиненная попечителю и пр. Помимо этого университеты фактически лишились права аттестации - вопросы присвоения диплома были переданы специальным государственным комиссиям.

Утвержденные в 1885 году «Правила для студентов императорских университетов» превращали студента в отдельного посетителя университета, запрещая ему любое корпоративное действие, т. е. фактически любую социальную активность в стенах университета.

В «усмиренном» виде университеты существовали до февраля 1899 года. После фактически сорванного студентами торжественного годичного акта в Петербургском университете и последующего избиения студентов полицией в университетских городах начались студенческие забастовки, на которые власти ответили исключениями, высылками и арестами.

Вместе с тем, присутствовавший на торжественном акте министр финансов С. Ю. Витте, представил в Кабинет министров особую записку, подписанную рядом других министров и высших чиновников. В ней ответственность за случившееся фактически возлагалась на министров внутренних дел Плеве и народного просвещения Н. П. Боголепова (первого министра просвещения из университетских профессоров) и их прямолинейно консервативную и прямо провокационную по отношению к студентам деятельность.

После обсуждения записки кабинетом министров для расследования причин беспорядков была назначена специальная комиссия во главе с бывшими военным министром П. С. Ванновским. По результатам расследования комиссия, помимо прочего, предложила пересмотреть устав 1884 года. В июне 1900 года циркуляром МНП ограничения социальной активности студентов были несколько смягчены - разрешены научные и литературные кружки (под руководством профессоров), хоры и оркестры.

Новый всплеск студенческих волнений в начале 1901 года - февральская политическая демонстрация в Петербурге, последующая забастовка студентов и убийство Н. П. Боголепова в марте 1901 года привели к новым послаблениям. Министром народного просвещения был назначен П. С. Ванновский, чьи очень умеренные либеральные мероприятия несколько ослабили напряженность.

При сменивших Ванновского Г. Э. Зенгере и В. Г. Глазове движение в сторону пересмотра университетского устава продолжалось.

С началом революции университеты превратились в революционные гнезда и деятельность их оказалась парализована - в январе 1905 - сентябре 1906 года университеты фактически были закрыты.

В августе 1905 года были утверждены Временные правила об управлении высшими учебными заведениями отчасти восстанавливавшие университетскую автономию. Была введена выборность ректоров [и деканов, университетская инспекция переподчинена ректору, расширены права Совета и т. д]. Поскольку новый университетский устав так и не был утвержден до конца 1917 года Правила фактически действовали до самого конца описываемого периода.

При занимавшем в октябре 1905 - апреле 1906 года пост министра просвещения И. И. Толстом был разработан проект нового либерального университетского устава (не дошедший впрочем до стадии утверждения). В декабре 1905 года было разрешено открывать частные курсы с программой образования выше средней школы - фактически санкционировано создание негосударственных высших учебных заведений (в 1906 - 1907 годах таковых создано 36, в 1908 - 1909 годах - 13, в 1914 - 1917 годах - 12).

Циркулярами министра в 1906 году было введено равенство прав выпускников средних школ (март 1906-го), разрешен прием в университеты семинаристов (декабрь 1905-го), отменено прикрепление выпускников гимназий учебных округов к конкретным университетам.

МНП при Толстом сквозь пальцы смотрело и на фактические отступления от прежних норм - в 1905 году советы почти всех университетов явочным порядком допустили к занятиям женщин - на правах вольнослушательниц, до окончательного решения Совета министров. Фактически не соблюдались и процентные нормы в отношении иудеев.

Либеральный курс Толстого продолжал в целом и следующий министр - П. М. Кауфман.

При А. Н. Шварце, назначенном министром просвещения в начале 1908 года, произошел новый откат на консервативные позиции. В мае 1908 года циркуляром министра женщины были изгнаны из университетов, это решение было подтверждено Советом министров, в сентябре того же года постановившим не допускать женщин в университеты до изменения существующего законодательства (к изменению которого не усматривалось «ближайших оснований»).

В сентябре 1908 года процентная норма для иудеев была восстановлена в прежнем виде - 3% для столичных учебных заведений, 5% - для прочих и 10% в черте оседлости.

В ноябре 1908 года разъяснения Сената фактически ограничили полномочия университетских советов, данные им Временными правилами 1905 года.

Наихудшими отношения властей и университетской общественности сделались при следующем министре - Л. А. Кассо (1910 - 1914). Министр активно вмешивался в дела университетов, назначая профессоров в обход советов, отстраняя или принудительно переводя из столиц в провинцию неугодных и т. д. Конфликт министра с Московским университетом привел фактически к разгрому последнего и уходу значительной части преподавателей.

В целом, как отмечает автор, в начале века университетская политика почти целиком определялась правительственными инициативами и сопротивлением студентов, позднее все более заметную роль начинают играть общественное мнение, либеральные круги Думы и Государственного совета и местная городская общественность, так или иначе связанная с университетом.

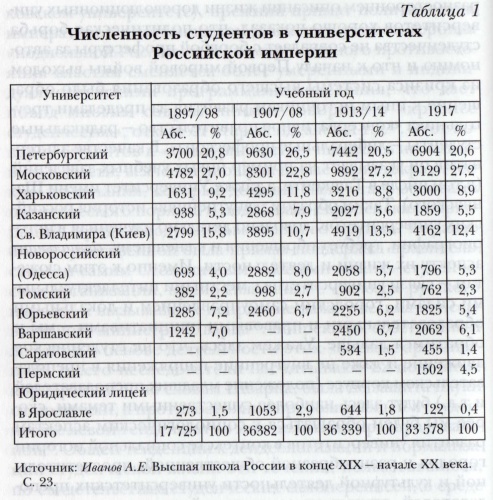

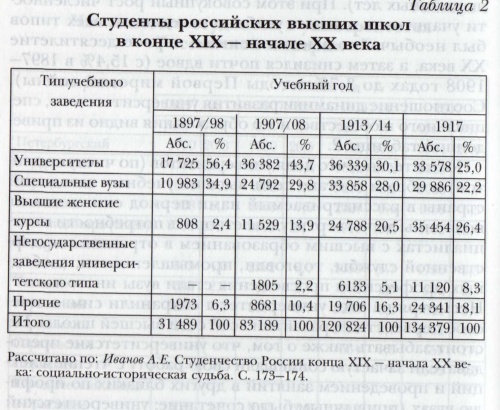

Общее число студентов в русских университетах между 1897/98 и 1913/14 годами выросло более чем в 2 раза - с 17 725 до 36 339 чел. Почти весь этот прирост, впрочем, пришелся на 1900-е годы и позднее численность университетских студентов почти не росла - в основном из-за появления после 1905 года многочисленных частных и общественных высших учебных заведений, удовлетворявших потребность в специалистах с высшим образованием в разных областях.

Доля университетских студентов среди всех учащихся высших учебных заведений сократилась с 56,4% в 1897/98 году до 30,1% в 1913/14 и до 25% в 1917 году. Общее число студентов вузов при этом выросло вчетверо - с 31 489 чел. до 120 824 и 134 379 чел соответственно.

[Типичный русский университет, как известно, включал 4 факультета - обычно юридический, медицинский, физико-математический и историко-филологический]. В Петербургском не было медицинского, но имелся факультет восточных языков. В Томском университете было только два факультета - юридический и медицинский, в учрежденном в 1909 году Саратовском - один (медицинский), а в Юрьевском - пять (четыре обычных и теологический).

По статусу к университетам были близки ярославский Демидовский юридический лицей, владивостокский Восточный институт и историко-филологические институты в Петербурге и Нежине.

Наиболее многолюдными были юридические факультеты университетов - примерно 40% всех студентов, далее шли медицинские, затем, с большим отставанием - физико-математические и историко-филологические, самым малолюдным был петербургский факультет восточных языков.

Выпускники классических гимназий принимались в университет без экзаменов, выпускники реальных и коммерческих училищ, а также семинаристы - после сдачи специального экзамена по гимназическому курсу. Доступ семинаристов в университеты был с конца 1880-х резко затруднен, фактически их принимали только в Варшавский и Юрьевский университеты (для укрепления в них «русского элемента») и отдаленный Томский.

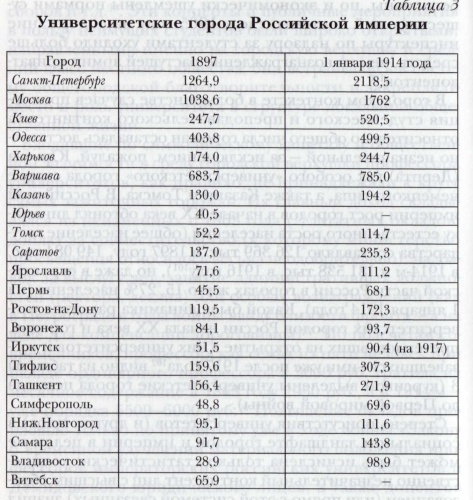

Отсутствие вступительных экзаменов теоретически позволяло студенту приписаться к любому университету и численность учащихся в них резко колебалась. Большинство стремилось в столицы - в двух столичных университетах училась почти половина студентов. Провинциальные университеты были куда менее многолюдными, самым малолюдным был отдаленный Томский. МНП пыталось бороться с этим явлением периодически (в 1902 - 1906 году и в 1916/17 годах) вводя соответствующие ограничения - «закрепляя» за выпускниками гимназий определенного учебного округа «свой» университет.

Число записывавшихся в университеты студентов всегда превышало число сдававших выпускные экзамены и имелось некоторое число «вечных студентов», от которых правительство пыталось избавиться, установив (уже в годы Мировой войны) максимальный срок пребывания в университете.

В 1907 - 1914 годах (по данным весьма популярных студенческих самопереписей) примерно половина студентов относила себя к среднеобеспеченным, менее 25% - к богатым, остальные - к малоимущим.

Окончившие университет получали чин X (коллежский секретарь) или XII (губернский секретарь) класса Табели о рангах и соответствующие права.

Вопрос служебных прав выпускников университетов приобрел в начале XX века немалую остроту и затрагивался почти во всех дебатах по пересмотру университетского устава. Реформаторы-радикалы и консерваторы забавным образом сходились в этом вопросе, считая отмену служебных прав выпускников необходимой - первые ради освобождения университета от «казенного» назначения, вторые - ради лишения политически неблагонадежных выпускников преимуществ по государственной службе, а иудеев - возможности жить и работать за пределами черты. Вопрос однако требовал широкого пересмотра законодательства - по гражданской службе и пр. и так и остался не решенным.

Как полагает автор, правительство в целом рассматривало университет как место воспроизводства социальной элиты и сознательно ограничивало доступ в него для низших сословий (неравные права выпускников средних школ и пр.). Доля представителей «податных сословий», тем не менее, постоянно росла, увеличившись с 22% в 1900-м до 37% в 1916 году. Состав учащихся прочих высших учебных заведений был гораздо демократичней.

Число университетских преподавателей росло весьма медленно - с 1 143 чел. в 1898 - 1899 годах увеличившись до 1 510 чел. в 1913 - 1914 годах (примерно 20% штатных должностей в университетах оставались незаполненными). Общее число преподавателей высшей школы за те же годы выросло с 2 458 до 4 477 чел. и доля университетских соответственно сократилась с 46 до 33,7%.

Среднее число студентов приходившееся на одного преподавателя выросло с 16 до 24, однако в столичных университетах этот показатель был существенно выше.

В материальном плане университетская профессура не относилась, в целом, к кругу самых зажиточных горожан. Штатные оклады профессоров не менялись с 1863 года и только в июле 1916 года были повышены в 1,5 раза. Материальное положение доцентуры, содержавшейся за счет гонорарной системы, было большей частью весьма скверным.

Доля студентов и преподавателей в населении университетских городов была незначительной (за исключением Дерпта) и сами они в значительной мере были изолированы от городской жизни (за исключением Москвы).

Правительство не стремилось, в целом, к расширению сети университетов, видя в них рассадник революции. Почти все инициативы открытия новых или расширения имеющихся университетов в довоенные годы были отвергнуты. Единственным исключением стало открытие Николаевского университета в Саратове, в 1909 году, чему весьма поспособствовал П. Н. Столыпин - бывший саратовский губернатор.

Мировая война привела к резкому оживлению университетской жизни, способствовав реализации многих реформаторских начинаний, расширению сети университетов, развитию международной кооперации и укреплению научных связей со странами-союзниками и т. д.

После смерти Л. А. Кассо новым министром просвещения в январе 1915 года был назначен П. Н. Игнатьев. Новый министр ухитрялся поддерживать нормальные отношения и с двором и с либеральной оппозицией, сохраняя свой пост до конца 1916 года. Основными направлениями его деятельности стали разработка нового университетского устава и приспособление университетской системы к требованиям военного времени.

Разработка нового устава была завершена к концу осени 1916 года - 5 ноября окончательный проект был направлен в Думу, однако до Февраля утвержден не был.

Согласно проекту университеты подчинялись непосредственно министру, выводясь из под контроля попечителей, закреплялся принцип выборности ректоров, расширялись права советов и дисциплинарная власть ректора (избираемого теперь на 4, а не на 2 года) и пр. Срок обучения на медицинском факультетае устанавливался в 5 лет, восточного - четыре, остальных - три. Вместо двух степеней - магистра и доктора, вводилась единая степень доктора, необходимая для занятия любой преподавательской должности. Вновь вводилась штатная доцентура - заменявшая практику назначения экстраординарных профессоров, отменялась гонорарная система. В университет (с согласия соответствующего Совета) вновь допускались женщины и т. д.

При министре был создан Совет по делам высших учебных заведений, обсуждавший профильные вопросы и оказавшийся очень полезным.

Еще до утверждения устава в университеты были допущены женщины - в июне 1915 года, по представлению Игнатьева, Совет министров одобрил прием женщин на физико-математический факультет Казанского университета, медицинские Томского и Саратовского и юридический Томского.

В июле 1916 года, по представлению Игнатьева, Совет министров одобрил меры по открытию новых и расширению имеющихся университетов. Предполагалось открыть историко-филологические и физико-математические факультеты в Томске и Саратове и 2 новых университета - в Ростове-на-Дону (на базе эвакуированного Варшавского) и в Перми (изначально как отделение Петроградского). Следующими центрами университетского строительства были намечены Тифлис, Иркутск и Ташкент.

В июле 1916 года был принят закон об улучшении материального положения преподавателей, существенно повысивший штатные оклады (впервые с 1863 года).

Из-за переполнения столичных университетов с начала 1916/17 учебного года была восстановлена практика «закрепления» учебных округов за определенными университетами. Из-за наплыва еврейских беженцев летом 1916-го процентная норма была распространена и на общественные и частные вузы.

В июле 1916 года распоряжением Совета министров было окончательно запрещено преподавание на немецком языке (с начала 1916/17 учебного года).

В декабре 1916 года из-за усиления охранительских тенденций Игнатьев был вынужден подать в отставку. Сменивший его Н. Кульчицкий (попечитель Петроградского округа) ничем себя проявить не успел.

Первым министром просвещения Временного правительства стал бывший ректор Московского университета (изгнанный Л. Кассо в 1911 году) А. Мануйлов, видный деятель кадетской партии и Союза городов.

Разработкой реформ в сфере образования занимались созданная в марте 1917-го относительно умеренная Комиссия по реформе высших учебных заведений, фактически заменившая прежний Совет по делам высших учебных заведений и куда более радикальный Государственный комитет по народному образованию - [общественный орган созданный в мае 1917-го при МНП и включавший представителей Советов и прочую сволочь].

Относительно умеренный Мануйлов уже в июле 1917 года был сменен С. Ф. Ольденбургом, лучше находившим общий язык с вышеуказанной сволочью. Последнего в сентябре 17-го сменил С. С. Салазкин.

Деятельность МНП в этот период шла в основном в русле реформ Игнатьева - расширение университетской сети, введение штатных доцентов и пр. Университеты получили также право самостоятельно формировать свою структуру, включавшее и возможность создания новых факультетов. В апреле 1917 года циркуляром министра факультетам было разрешено самостоятельно замещать вакантные должности (без последующего утверждения министром). В сентябре 17-го было разрешено замещать вакансии не требуя необходимых по уставу степеней (ранее таким правом обладал только отдаленный Томский университет) и т. д.

Большевистский переворот университетская общественность в массе своей не приняла. Протесты, забастовки и попытки бойкота нового режима не дали, впрочем, никаких результатов.

Для руководства образовательной сферой в ноябре 1917 года были созданы Наркомат просвещения и Государственная комиссия по народному просвещению, возглавляемые А. В. Луначарским. За дела высшей школы в обеих инстанциях отвечал отдел автономных высших ученых заведений, руководимый бывшим студентом историко-филологического факультета Петербургского университета большевиком И. Егоровым. Однако до лета 1918 года в дела высшей школы он почти не вмешивался. Коренная ломка университетской жизни была начата летом-осенью 1918 года, [завершившись, к началу 1923 года, полной ликвидацией пресловутой автономии и превращением университетов в чисто советские учреждения].

Главная роль в деле создания новых университетов в 1917 году все более переходила от центра к местным самоуправлениям и общественности, в силу чего новые высшие учебные заведения продолжали создаваться и функционировать даже в условиях гражданской войны.

Земские деятели Ростова-на-Дону ставили вопрос об открытии университета с начала 1910-х годов. В июне 1915 года в Ростов был спешно (без библиотеки, приборов и части имущества) эвакуирован Варшавский университет. Уже 10 ноября 1915 года он возобновил занятия на новом месте. На 1916 год примерно половину из 2 000 студентов университета составляли эвакуированные варшавские, остальные были набраны на месте. 5 мая 1917 года Императорский Варшавский университет был переименован в Донской.

Пермский университет изначально рассматривался как площадка для возможной эвакуации Петроградского (прецедент уже имелся - с осени 1915 и до конца 1916 года Киевский университет был частично эвакуирован в Саратов). Местная общественность давно выступала за открытие университета и оказала ему максимальную поддержку. Известный местный меценат - крупный пароходовладелец Н. В. Мешков, помимо оказания значительной финансовой помощи, подарил университету большой дом, а также массу книг и экспонатов для библиотеки и музея.

Университет был открыт в октябре 1916 года. Он состоял из 4 типовых факультетов и был рассчитан на обучение 700 студентов. На 1 января 1917 года студентов имелось 562 чел., к концу 1917 года - уже 1 430 чел.

В Самаре еще в 1909 году было создано Общество содействия открытию высшего учебного заведения. В 1916-м местная дума ходатайствовала об открытии университета и выделила под его постройку землю. В 1917 году в городе начал действовать смешанный (мужской и женский) педагогический институт (создан на основе Высшего женского педагогического института, работавшего с 1913 года и эвакуированного в Самару Виленского учительского института). В августе 1918 года [у автора - весной], приказом Комитета членов Учредительного собрания, институт был преобразован в Самарский университет.

В Иркутске вопрос об открытии университета ставился с 1912 года. В 1916 году соответствующее ходатайство было подано местной думой и министр просвещения Игнатьев обещал открыть в Иркутске университет к 1919 году - на 25-летие царствования Николая II. Движение в этом направлении продолжалось и позднее, но фактически Иркутский университет был открыт Сибирским правительством - 27 октября 1918 года. К концу 1918 года в нем училось более 600 студентов. Заботы об университете легли в основном на местные власти - городская дума выделила университету 1,5 млн руб. (правительство - всего 0,2 млн).

Во Владивостоке местное самоуправление ставило вопрос об открытии университета с декабря 1916 года. Базой для него должен был служить местный Восточный институт. В ходе гражданской войны институт постепенно превратился в главный региональный вуз, при нем был открыт историко-филологический факультет. 17 апреля 1920 года постановлением Временного правительства Приморской областной земской управы он был преобразован в Государственный Дальневосточный университет.

Таврическое губернское земство официально ставило вопрос о создании университета с августа 1916 года. С осени 1917-го предпринимались попытки организовать вуз за счет ресурсов сначала Петроградского, затем Киевского университета. [Последний в мае 1918 года фактически открыл свое отделение в Ялте. К осени 1918 года оно было переведено в Симферополь. За счет скопившихся в Крыму беженцев-ученых штат университета был быстро укомплектован и 3 сентября 1918 года постановлением Крымского краевого правительства в Симферополе был открыт Таврический университет (в составе 5 факультетов - помимо традиционных имелся еще и агрономический)].

[В Воронеж в 1917 году была эвакуирована большая часть имущества Юрьевского университета. Летом 1918 года, после закрытия русского университета в Юрьеве немецкими оккупантами, в Воронеж перебралась и значительная часть его преподавателей и студентов. На основе эвакуированной части Юрьевского университета был образован Воронежский университет (начал занятия в ноябре 1918-го)].

Неоднократные попытки организовать университет в Ярославле - на базе Демидовского юридического лицея и пр. результата не дали.

Попытки украинцев украинизировать киевский университет Святого Владимира успеха не имели. В начале октября 1917-го в Киеве начал работу параллельный Украинский народный университет с преподаванием на муве.

В Тифлисе, где также планировалось организовать университет, уже в 1918 году было создано два учреждения - Закавказский университет (позднее перебрался в Баку) и чисто грузинский Тифлисский университет.

В Ташкенте, где общественность также вела работу по созданию университета, в 1918 году был создан Туркестанский восточный институт, послужившей позднее базой для открытия университета.

Е. Ростовцев

Университет столичного города (1905 - 1917 годы)

читать дальше

Комплекс зданий Петербургского университета располагался на Васильевском острове. Центром его было историческое здание Двенадцати коллегий на Университетской (теперь Менделеевской) линии, где находились деканаты всех факультетов и большая часть аудиторий. Как отмечает автор, район в котором располагался университет можно назвать «академическим центром» - помимо университета здесь располагались Академия наук, Академия художеств, Пушкинский Дом, Кунсткамера, Зоологический музей, Музей почвоведения и пр.

Здесь же жила большая часть преподавателей, служащих и студентов университета.

Основной структурной единицей преподавательской корпорации был факультет. Состоявшие из профессоров факультетские советы принимали все основные решения связанные с внутрифакультетской жизнью - избирали профессоров и приват-доцентов, присваивали степени, изменяли учебные планы, распределяли специальные средства и пр. Утверждение этих решений вышестоящими структурами если и требовалось, то обычно носило формальный характер.

Факультеты делились на отделения (разряды) имевшие собственные учебные планы, но не являвшиеся административными или структурными единицами, условно объединяя не преподавателей, а студентов.

Структурной ячейкой объединявшей преподавателей являлась кафедра (число и названия кафедр были закреплены в уставе). Формально она также не являлась административной единицей (обозначая скорее направление преподавания) - не проводила формальных заседаний и не принимала никаких решений и не имела даже формального главы. На практике на кафедре, как правило, имелся один профессор, фактически и руководивший ее работой.

Профессора составляли университетский Совет, принимавший все основные решения, связанные с жизнью университета. Во главе совета стоял ректор, до 1905 года назначаемый МНП, а позднее избираемый - в обоих случаях из числа университетских профессоров. Помимо руководства текущей деятельностью университета в обязанности ректора входило взаимодействие с МНП и другими учреждениями.

Ректорами Петербургского университета в описываемый период были А. М. Жданов (1903 - 1905), И. И. Боргман (1905 - 1910), Д. Д. Гримм (1910 - 1911) и Э. Д. Гримм (1911 - 1918).

Согласно уставу 1884 года в состав факультетов университета входило 44 кафедры - 13 на юридическом, 11 на физико-математическом, 10 на историко-филологическом и 10 на факультете восточных языков.

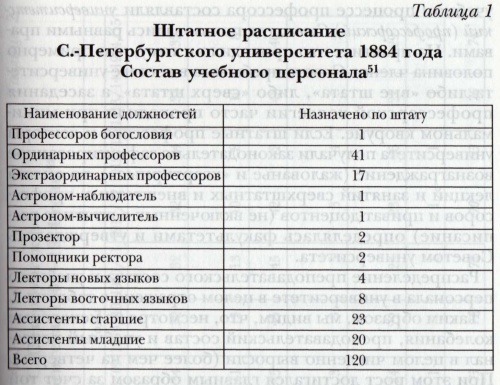

Учебного персонала по штату 1884 года имелось 120 чел. - 59 профессоров (1 профессор богословия, 41 ординарный и 17 экстраординарных), 12 лекторов (4 новых языков и 8 восточных), 43 ассистента (23 старших и 20 младших), 2 астронома, прозектор и 2 помощника ректора.

Устав определял и число профессоров на факультетах - 15 (11 ординарных + 4 экстраординарных) на юридическом; 17 (12+5) на физико-математическом; 17 (12+5) профессоров и 4 лектора новых языков на историко-филологическом; 9 (6+3) профессоров и 8 лекторов восточных языков на факультете восточных языков.

Профессоров, таким образом, теоретически было больше чем кафедр и университет мог замещать часть кафедр несколькими профессорами. Так, кафедра общей истории историко-филологического факультета традиционно замещалась тремя. На практике университет предпочитал не использовать все профессорские вакансии и часть из них постоянно оставалась свободной.

Примерно половина студентов университета училась на юридическом факультете, 35-40% на физико-математическом, 7-9% на историко-филологическом и 1,5-3% на факультете восточных языков. Соотношение преподавателей и студентов таким образом резко колебалось от факультета к факультету.

Кафедры, как правило, замещались ординарными или экстраординарными профессорами (или исполняющими их должность). Ординарным профессором можно было стать после пребывания (не менее 2 лет) в должности экстраординарного и наличии свободной штатной вакансии. Не имеющие докторской степени могли лишь исполнять должность профессора.

В очень редких случаях кафедры замещались заслуженными профессорами (отслужившими 30 в профессорском звании), внештатными профессорами или приват-доцентами, читающими обязательные курсы. Имелись также сверхштатные профессора - совместители или ждущие свободной «штатной» вакансии.

Все профессора, вне зависимости от статуса и степени реального участия в учебном процессе, были членами университетского Совета, пользуясь в нем равными правами. Едва ли не половина членов Совета пребывала в статусе «вне штата» или «сверх штата».

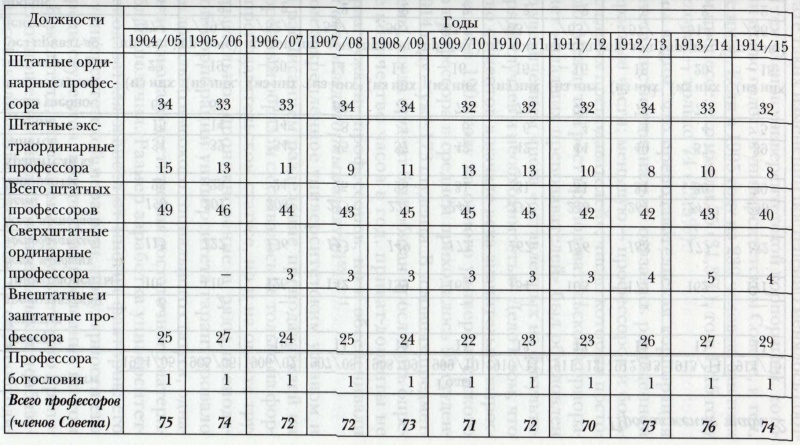

Фактическая численность учебного персонала университета отличалась от штатной. В 1904 - 1915 годах в университете имелось от 70 до 76 профессоров, в т. ч. от 40 до 49 штатных (32-34 ординарных и 8-15 экстраординарных), 22-29 внештатных и заштатных и 3-5 сверхштатных. От 10 до 19 штатных профессорских должностей оставалось незаполненными.

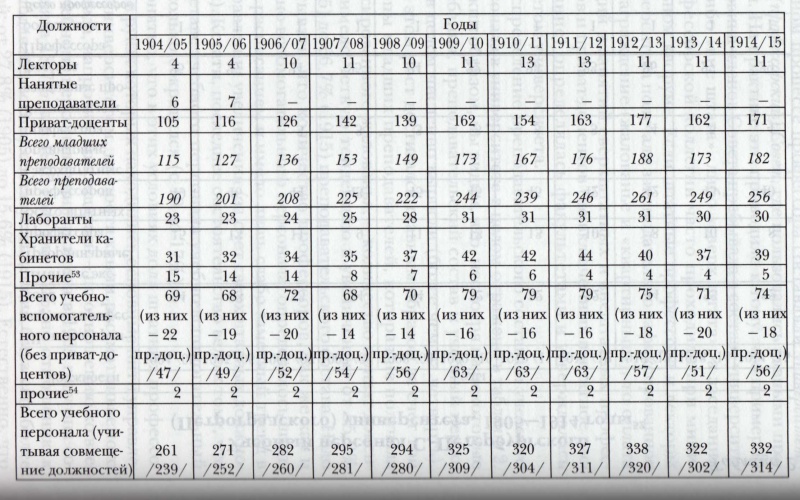

Число младших преподавателей почти постоянно росло, увеличившись со 115 до 182 чел., в первую очередь за счет роста числа приват-доцентов - их число увеличилось со 105 до 171. Численность лекторов выросла с 4 до 11.

Общее число преподавателей в 1904 - 1915 годах увеличилось со 190 до 256 чел.

Теоретическая численность учебно-вспомогательного персонала (хранители кабинетов, лаборанты, асисстенты, прозекторы и пр.) составляла 68 - 79 чел., но часть соответствующих должностей (14-22 позиции) занималась, по совместительству, приват-доцентами.

В целом, за описываемый период численность учебного персонала выросла с 261 до 332 чел, а с учетом совмещения должностей - с 239 до 314 чел.

Рост числа приват-доцентов объяснялся прежде всего ростом численности студентов - в 1905 году на одного штатного профессора приходилось 92, а в 1914 году уже 173 студента.

Учебный персонал Петербургского университета, 1905 - 1914 годы

Постоянное фиксированное жалованье получали только штатные преподаватели - одинарные профессора (3 000 руб. в год), экстраординарные профессора (2 000 руб.), лекторы новых и восточных языков (1 000 руб.). [Помимо этого им были положены казенная квартира или квартирные деньги].

10 штатных профессоров одновременно занимали одну из административных должностей (ректора, проректора, декана, секретаря факультета) получая дополнительно от 1 500 до 300 руб. в год. [Помимо этого они получали и гонорары в рамках гонорарной системы, см. ниже].

Приват-доценты, занимавшие штатную должность хранителя кабинета или лаборанта, получали и привязанное к ней жалованье (600 - 800 руб. в год).

Доход внештатных профессоров и приват-доцентов обеспечивался т. н. гонорарной системой и дополнительным вознаграждением.

При гонорарной системе студенты (помимо общей платы за обучение) дополнительно оплачивали выбранные ими курсы. Преимущество при этом фактически получали преподаватели читающие курсы обязательные для максимального числа студентов. Так, преподаватель юридического факультета, имея до 1000 записавшихся (при 6 часах в неделю), при монополии на определенный курс мог получать до 6 000 руб. в семестр., а преподаватель восточного факультета, даже читая обязательный курс, при пяти студентах и 2 часах в неделю мог получить 10 руб. в семестр.

Внештатные преподаватели и приват-доценты могли также получать дополнительное вознаграждение. Соответствующий фонд формировался за счет суммы ассигнуемой МНП по по представлению университета и т. н. «специальных сумм» (платы за обучение, средств благотворителей и пр.). Размер дополнительного вознаграждения определялся Советом факультета и был сравнительно небольшим - в среднем 200-300 руб. за один годовой час (600 - 1 200 руб. в год). При этом выплата дополнительного вознаграждения не являлась обязательной и могла вообще не производиться.

Приват-доценты редко читали обязательные курсы и доход их был обычно весьма невелик, особенно на малолюдных факультетах. Чтобы обеспечить себя многие приват-доценты вынуждены были совместительствовать, давать частные уроки и пр.

Религиозный и социальный состав преподавательской корпорации был довольно однороден. Преподаватели большей частью происходили из семей православных дворян и чиновников. На 1910/11 учебный год из 304 чел. православными были 266, протестантами - 36, католиками - 16,армяно-григорианами - 3, иудеями - 2, имелось также по одному мусульманину и буддисту. Среди профессуры нехристиан не было вообще - 60 православных и по 6 протестантов и католиков.

В целом, преподавательская корпорация состояла из 2 неравных частей - профессоров и младших преподавателей (в подавляющем большинстве приват-доцентов). Первая была менее многочисленна, но гораздо лучше обеспечена материально и держала в своих руках управление университетскими делами. Более многочисленная вторая находилась в весьма сложном материальном положении и была полностью отстранена от управления университетом.

Отношения между этими группами были весьма напряженными во всех русских университетах (особенно - Московском). В Петербургском это напряжение было несколько меньшим, помимо прочего - за счет более представительного состава доцентуры (А. С. Лаппо-Данилевский, М. А. Дьяконов, М. И. Туган-Барановский и пр.), в значительной мере состоявшегося профессионально и обеспеченного материально. В 1905 году Совет университета (со второй попытки) признал желательным участие младших преподавателей в работе Совета. Однако, как отмечает автор, практических последствий это решение не имело и реальное влияние доцентуры на университетскую политику осталось незначительным.

Преподаватели Петербургского университета активно участвовали в общественной жизни - сотрудничали с печатными органами (в основном либеральными), принимали участие в деятельности разнообразных научных обществ, как и университетских, так и общерусских, разного рода благотворительных и общественных проектах и пр. Однако, как подчеркивает автор, это участие имело почти всегда индивидуальный, а не коллективный характер.

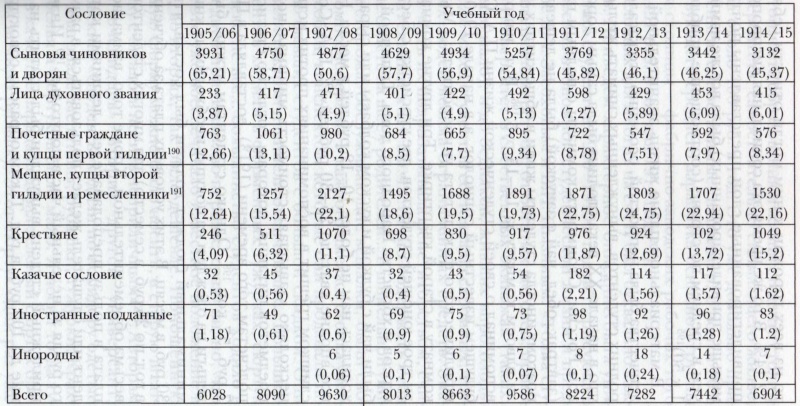

Распределение студентов Петербургского университета по религиозному составу (на 1 января соответствующего учебного года)

Студентов в 1905 - 1915 годах имелось от 6 028 (1905/06) до 9 586 (1910/11) чел. Большей частью они были православными (60 - 77%) и русскими, имелось также достаточно много католиков (в основном поляков) - 7,5-14% и протестантов (в основном немцев) - 7-11%. Доля иудеев, к 1907/08 году достигшая 12,46%, позднее усилиями МНП была приведена к установленной норме в 3%. Прочие религии и народности были представлены незначительно.

В социальном плане большая часть студентов относилась к привилегированным сословным группам (дворянство, чиновничество, почетные граждане, купцы 1-й гильдии), однако доля их со временем сокращалась, с 80% в 1905-м уменьшившись до 60% к началу 1915-го (доля выходцев из крестьян за то же время выросла в 3,7 раза).

Распределение студентов Петербургского университета по социальному составу (на 1 января соответствующего учебного года)

Плата за обучение составляла 50 руб. в год (по 25 руб. за семестр). Помимо этого взималась плата (в пользу преподавателей) за конкретные курсы на которые записался студент - по 1 руб. за недельный час в семестр и, как указывает автор, прилежный студент должен был тратить на оплату обучения до 100 руб. в год.

Иногородние студенты большей частью снимали жилье, комната в Петербурге стоила не дешевле 20 руб. в месяц и обычно ее снимали вдвоем-втроем за 12-15 руб. на каждого. Питание обходилось минимум в 10-12 руб. в месяц (чай и булка с сыром или колбасой) и в целом стоимость жизни иногороднего студента составляла минимум 25-30 руб. в месяц и (с учетом платы за обучение) ок. 400 руб. в год.

При университете существовала дешевая столовая (обед без мяса - 8 коп., с мясом - 12 коп., стакан чая - 1 коп., бутылка пива - 9 коп.), однако попасть в нее было непросто из-за громадных очередей (до 1,5 часов).

По нужде студенты питались и в еще более дешевых местах - в столовой Общества трезвости у Тучкова моста (суп или каша без мяса - 1 коп.) и пр.

Полный набор студенческой формы включал зимнее и весеннее пальто, две пары брюк, сюртук, тужурку, китель и жилет. Стоимость его могла превышать 170 руб. Значительная часть студентов полного комплекта формы не имела, многие носили поношенную - окончившие университет студенты распродавали тужурки, шинели (а также учебники, конспекты, пособия) через сторожей шинельной (гардероба).

Разного рода стипендии на 1910 год получал примерно 1% студентов. 15% студентов было освобождено от платы за обучение, иногородние студенты также часто получали стипендии на оплату обучения от местных властей и гимназий, выпускниками которых являлись. Недостаточные студенты получали также единовременные выплаты от Общества вспомоществования студентам университета и от разного рода благотворительных акций (балов, концертов, лекций, лотерей и пр.).

Многие студенты старались подрабатывать, в основном уроками, однако из-за большого числа предложений заработки их были невысоки - уроки давали не более 8-10 руб. в месяц и приличная часть этой суммы съедалась транспортными расходами.

Скверный климат, питание, жилищные условия (из 52 студенческих квартир, осмотренных университетским врачом в 1906 году, лишь одна была найдена «хорошей» и две «удовлетворительными») и вода (на Васильевском острове она в это время не фильтровалась) способствовали высокой заболеваемости. Однако наиболее распространенной проблемой были венерические заболевания - на 1912 год за соответствующей помощью к врачу университета обратилось свыше 1 000 человек (т. е. каждый седьмой студент), а реальное число больных было еще выше.

Студенты имели право на бесплатный прием у университетского врача (ежегодно обращалось от 4 до 8 тыс. студентов) и на дешевую (или также бесплатную) стоматологическую помощь - ежегодно услугами университетского стоматолога или частных врачей, оплачиваемых университетом, пользовались более 1000 студентов.

Собственного стационара университетская амбулатория не имела и больные студенты направлялись в городские больницы, где помощь была также почти бесплатной, но условия весьма скверными.

Политические организации в университете были запрещены, формами легальной социальной активности являлись студенческие корпорации, землячества, академические кружки и кружки по интересам.

Студенческих корпораций имелось не менее семи: «Дружба», «Эстетика», «Денница», «Единение», Sarmatia, INGRIA, Fraternitas Hyperborea. Все он представляли собой закрытые общества, с собственными ритуалами, атрибутами, цветами и пр. Некоторые ограничивали и максимальное число членов - «Дружба» и «Денница» - не более 60, «Эстетика» - не более 44. Уставы корпораций декларировали политическую нейтральность, которая на практике видимо не вполне соблюдалась.

Землячества фактически представляли собой благотворительные общества и кассы взаимопомощи для студентов соответствующих городов и губерний.

Академические (научные) кружки формально учреждались при факультетах и курировались ими. Наибольшее значение для русской культуры имели кружки при историко-филологическом факультете - Кружок изящной словесности (Блок и др.), Романо-германский (Шкловский, Мандельштам, Гумилев, Ахматова и др.) и пр., бывшие важными центрами формирования культуры Серебряного века.

Под маркой «академических» организаций вынуждены были выступать и правые студенты, отношение к которым у либерального университетского начальства и профессуры было крайне негативным.

В январе 1908 года университетский Совет единогласно отклонил ходатайство о легализации студенческого отдела Союза русского народа. Вместо него был образован Академический союз (позднее Русская академическая корпорация), формально декларировавший аполитичность. Помимо этого в университете действовали правое Санкт-Петербургское студенческое университетское общество (старательно отмежевывавшееся от «академиков», обвинявшихся в профанации идеи «академизма») и (с 1910 года) Союз русских студентов (фактически стоявший на позициях СРН).

Далее автор отдельно рассматривает взаимоотношения между университетской корпорацией и государственными и местными властями.

Едва ли не главным во взаимоотношениях преподавательской корпорации и правительства был вопрос университетской автономии.

Формально университетская автономия была серьезно ограничена властями. Хотя руководство (ректор, проректор, декан), профессора и приват-доценты выбирались Советом университета, МНП могло не утверждать этот выбор и производить назначения по своему усмотрению на любые университетские позиции. Любые изменения в составе кафедр также утверждались МНП, им же формировались экзаменационные комиссии, утверждались учебные планы, финансовые вопросы и пр. Все сношения с министерством университет должен был вести через попечителя учебного округа.

Университетскую общественность подобное положение не устраивало - она стремилась к автономии университета - по германскому образцу. Однако правительство рассматривало этот вопрос в общеполитическом контексте - профессорско-преподавательский состав университетов, в массе своей либерально настроенный, был фактически одной из главных опор либеральной оппозиции и предоставление университетам автономии фактически означало передачу их под полный контроль оппозиции.

Как отмечает автор, фактическая автономия университетов была куда шире формальной, а любое вмешательство МНП (даже в рамках формальных полномочий) встречало жесткий отпор преподавательской корпорации.

Еще одним активным действующим лицом в отношениях властей и преподавательской корпорации было студенчество. Последнее в значительной мере контролировалось левыми радикалами. Как отмечает автор, нельзя сказать, что большинство учащихся исповедовали левые взгляды, однако среди активных студентов доминировали леваки, что позволяло им занимать ведущие позиции и в органах студенческого самоуправления. Политика последних целиком соответствовала установкам левых партий, превращая студенческое политическое движение в филиал революционного.

Преподавательской корпорации в этих условиях приходилось отстаивать свои интересы, лавируя между властью и революционным студенчеством. Ход этой борьбы автор подразделяет на четыре этапа.

На первом этапе (январь - октябрь 1905 года) Совет университета сознательно способствовал превращению вуза в революционный гадюшник, действуя совместно с контролируемым социалистами Советом студенческих старост. Так, были официально разрешены революционные манифестации в стенах университета. Сами профессора активно участвовали в деятельности структур либеральной оппозиции – Академического союза, Союза союзов, позднее - кадетской партии. Позиция Совета столичного университета в немалой степени повлияла на поведение властей и способствовала появлению Временных правил августа 1905-го, фактически восстановивших университетскую автономию. Этот этап можно охарактеризовать определением «революция на службе корпорации».

На втором этапе (октябрь 1905 – июнь 1907) Совет, в сотрудничестве с либеральным руководством МНП (И. И. Толстой и пр.), пытался ограничить влияние студенческого самоуправления, активно вмешивавшегося в университетские дела (прием студентов, стипендии и пр.). Этот этап можно охарактеризовать определением «министерство на службе корпорации».

Третий этап (1907 - 1915) характеризуется наступлением консервативного руководства МНП (Шварц, Кассо и пр.) на университетскую автономию, вызвавшим настоящую войну между Советом и МНП, ведущуюся с использованием всех доступных методов – юридических, административных, полицейских. Совет вынужден был пойти на значительные уступки. Так, не удалось сохранить систему студенческого самоуправления, используемую Советом для контроля над студенчеством и его влияние среди последнего было существенно ослаблено. Профессорская корпорация вынуждена была лавировать подвергаясь одновременно сильному давлению со стороны МНП и со стороны студенчества.

На четвертом этапе (1915 – 1917 годы) отношения между МНП и университетской корпорацией вновь существенно улучшились, между ними наладилось определенное взаимодействие, оппозиционный настрой профессорской корпорации несколько снизился.

Как отмечает автор, руководство университетом в описываемый период было фактически монополизировано либеральной группой (т. н. «левой»), близкой к кадетской партии. Решения принимаемые Советом готовились его комиссиями, ректором или проректором, выборы же членов комиссий и должностных лиц производились рейтинговым голосованием в два тура, что позволяло гарантированно отсекать консервативных или нейтральных профессоров.

В Петербургской городской думе к началу века сложились две партии - консервативная и либеральная, именовавшиеся соответственно «стародумской» и «новодумской» (позднее выступали и под другими названиями) и с переменным успехом боровшиеся за контроль над местным самоуправлением.

По мере усиления революционного брожения влияние новодумской партии росло и в 1905 году контроль над городским управлением фактически перешел в ее руки. С началом революции городская дума последовательно принимала участие во всех «прогрессивных» акциях, однако на выборах 1906 года новодумская партия потерпела сокрушительное поражение и городское управление перешло в руки консерваторов. В 1912 году либералам (именовавшимся теперь «обновленцами») удалось одержать на выборах относительную победу. Городским головой был избран И. И. Толстой, бывший министр просвещения.

В феврале 1916 года, на фоне экономических трудностей войны, стародумцам (теперь «деловой партии») удалось вернуть себе контроль над думой.

Как отмечает автор, несмотря на идейную близость университетского руководства и руководства городского самоуправления (в 1905 - 1906 и 1912 - 1916 годах) говорить о полноценном сотрудничестве города и университета не приходится. Контакты носили спорадический характер (хотя с другими петербургскими вузами городское управление поддерживало тесные связи) и университет не демонстрировал особой заинтересованности в них.

В целом, среди петербургской профессуры господствовало представление об университете как о храме науки. Целью существования университета в этой системе взглядов виделось служение чистой науке и просвещение, но отнюдь не практическая общественная или государственная польза. Эта позиция фактически оставалась неизменной даже в ходе Мировой войны.

Характерна история с попыткой учредить при университете медицинский факультет. В 1913 – 1917 годах с соответствующими инициативами выступали сначала петербургское городское правление, а затем и МНП, однако университет фактически саботировал создание нового факультета. В представлении физико-математического факультета (которому и предполагалось поручить формирование медфака) прямо указывалось, что появление в университете «узко-практических дисциплин» и «представителей чисто практического знания (профессоров-клиницистов)» нарушит научную жизнь и дух университета.

Преподавательская корпорация в целом действовала прежде всего в своих интересах (как она их понимала), именно поэтому, как полагает автор, среди ее партнеров не находилось места общественным институтам бесполезным для корпорации в рамках существующей системы - например, петербургскому общественному управлению, от решений которого университет практически не зависел.

В ходе Мировой войны профессорская корпорация занимала патриотические позиции, выступая за продолжение войны и в 1917 году. Однако степень ее реальной вовлеченности в решение задач национальной обороны автор оценивает невысоко, полагая, что война воспринималась профессурой (при всем ее внешнем патриотизме) скорее как инструмент для реализации своих политических и корпоративных целей.

Петербургское студенчество в начале войны было охвачено патриотическим подъемом (в гораздо большей степени нежели профессура), к 1916 году постепенно сменившимся апатией и ростом антиправительственных настроений (что в целом соответствовало общим изменениям общественного мнения и отличалось от позиции профессуры). Однако и в этом случае степень реальной вовлеченности студенчества в дело помощи фронту была, по мнению автора, не особенно высока. Большинство студентов «нетехнических» специальностей продолжало жить обычной университетской жизнью. Массовый призыв в армию студентов Петроградского университета начался лишь весной 1916 года - в апреле-октябре форму надело около половины обучавшихся в университете. Как отмечает автор, студенчество было отправлено на фронт не в период наибольшей лояльности правительству, а пору массового перехода в оппозицию, что только способствовало разложению армии.

C. Тамул

Тарту и его университеты (1905 - 1918)

читать дальше

Первый университет в Дерпте был основан шведами в 1632 году и (с перерывами) действовал до 1709 года. В 1802 году русским правительством был учрежден новый университет. Он был фактически немецким - преподаватели были приглашены из Германии, языком обучения был немецкий, большую часть студентов составляли остзейские немцы.

Университет обладал широкой автономией и состоял из 4 факультетов - юридического, медицинского, философского и теологического. В 1850 году философский факультет был разделен на историко-филологический и физико-математический.

Структура и порядок управления университетом определяли уставы 1802, 1820 и 1865 годов. Устав 1865 года (с изменениями) действовал до 1918 года.

В царствование Александра III, в рамках общего наступления на автономию остзейских немцев, была проведена дегерманизация университета. В 1889 -1895 годах на университет было частично распространено действие общероссийского устава 1884 года, отменены выборность должностных лиц, ликвидирован автономный университетский суд, делопроизводство и учебный процесс были переведены на русский язык и пр. Преподавание на немецком языке сохранялось лишь на теологическом факультете - до общероссийского запрета в 1916 году. В 1893 году Дерпт был переименован в Юрьев, а университет из Дерпского стал Юрьевским.

Большая часть немецких преподавателей покинула университет и была заменена русскими, переводимыми из других университетов, резко изменился и национальный состав студенчества.

«Русификация» университета имела неожиданные последствия - из относительно спокойного учебного заведения он (как и прочие русские университеты) превратился в рассадник революции. Уже в 1899 году студенты Юрьевского университета присоединились к общероссийским студенческим протестам (см. выше) и действовали в том же духе и позднее. Русский преподавательский состав университета также не выбивался из общего потока, принимая активное участие в деятельности либеральной оппозиции.

Создание университета способствовало оживлению городской жизни Дерпта. На 1802 год здесь проживало всего ок. 4 000 чел. (1 500 немцев, 1 600 эстонцев и 900 русских). К 1824 году население города выросло вдвое - до 8 500 чел., а к 1844 году - втрое (12 400 чел.). На 1880 год в Дерпте жило ок. 30 000 чел., перепись 1897 года зафиксировала 42 521 жителя (20 333 мужчин и 22 688 женщин). Эстонцы составляли 68% населения, немцы - 16%, русские - 6%, евреи - 4%. Общая грамотность достигала 87% (мужчин - 94%, женщин - 80%).

Студенты составляли необычно высокую для империи долю местного населения - св. 5% в начале XX века. Крупных промышленных производств в городе почти не было и местная экономика (как и во многих германских университетских городах) ориентировалась прежде всего на обслуживание студентов и университета. Бюджет последнего на 1878 год составлял 210 000 руб, а городской - всего 162 000 руб.

Среди местной крупной буржуазии и богатых землевладельцев преобладали немцы, что (с учетом особенностей избирательной системы) обеспечивало им и контроль над городским управлением. Немецкая профессура принимала довольно активное участие в местной общественной и политической жизни. Русская профессура, доминировавшая в университете после 1889 года, местной политической жизнью почти не интересовалась.

Преподавательский состав университета поначалу состоял из представителей германских университетов - Галле, Гёттингена, Грейфсвальда, Лейпцига, позднее Берлина. Германские преподаватели постепенно вытеснялись выпускниками самого Дерпта - из местных остзейских немцев. В третьей четверти XIX века последние составляли уже более половины преподавателей, в последней четверти девятнадцатого столетия доля выходцев из Германии опустилась ниже 20%.

По уставу 1865 года штатный преподавательский состав должен был включать 41 профессора, 10 (штатных) доцентов и 5 лекторов. Приват-доценты в штат не входили и содержались за счет гонорарной системы.

Позднее число штатных профессорских должностей увеличилось, общее число профессоров было больше штата - 61 в 1903 - 1910 годах, 64-66 в 1911 - 1915-м и 69 в 1916 - 1917 годах.

На 1916 год имелось 50 штатных и 19 прочих профессоров, 3 лектора, 33 приват-доцента, 56 ассистентов и т. д.

В 1916 - 1917 годах на одного преподавателя приходилось 12-16 студентов.

На 1889 год в университете имелось 40 немецких профессоров (в т. ч. 19 остзейских) и всего три русских. В 1889-1890 годах 19 немецких профессоров уехали в Германию, 9 вышло на пенсию и 7 скончалось. После 1889 года в должности профессора было утверждено, в общей сложности, 120 человек, из них около 50 являлись выпускниками Московского и Петербургского университетов.

В целом, к 1889 году немцы составляли 87% преподавателей, русские - 8,7%. К 1918 году немцев было уже 10%, а русских - 75%.

Переход к преподаванию на русском местами давал любопытные результаты. Так, кафедры истории историко-филологического факультета занимали выходцы из Московского (П. Ардашев), Петербургского (Е. Шмурло, И. Лаппо) и Киевского (Е. Тарле) университетов, представлявшие соответствующие историчесие школы.

Университетское студенчество до 1889 года состояло в основном из остзейских немцев. После перевода обучения на русский язык число последних резко сократилось (теперь они большей частью поступали в германские университеты). Резко сократилось и общее число студентов. Для улучшения положения (и укрепления русского элемента) в июле 1897 года в университет было разрешено брать семинаристов (как в Варшаве и Томске) и число последних среди поступающих периодически превышало число гимназистов. Помимо этого не ограничивалось и поступление учащихся из других учебных округов (в годы соответствующих запретов) и видимо фактически игнорировалось соблюдение процентной нормы для иудеев.

В отличии от других университетов в Юрьеве наиболее популярым был медицинский факультет - 43% студентов на 1906 - 1908 годы, далее шли юридический - 27%, физико-математический - 15%, историко-филологический - 9% и теологический - 6%. На 1916 год на медицинском училось уже 68% студентов университета.

В 1906 году в качестве вольнослушательниц было принято некоторое число женщин. В качестве студенток они принимались с осени 1915 года, после официального разрешения правительства.

После 1889 года большая часть студентов была выходцами из других регионов - на 1914 год 1 368 чел. представляли внутренние губернии империи, 660 чел. - Лифляндию, 132 чел. - Эстляндию и 162 - Курляндию. Чуть больше половины студентов были православными (в основном русскими), высоким был процент иудеев - 7-10% (в годы войны - до 23%). Остзейские немцы составляли примерно шестую часть студенчества. В значительном количестве присутствовали также поляки, латыши и литовцы, в незначительном - армяне и грузины. Эстонцев было относительно немного - даже на 1916 год всего 14,5%.

Состав русского студенчества был весьма демократичен (см. - семинаристы), среди немцев преобладали представители дворянства и городской буржуазии, среди эстонцев - представители городской буржуазии и зажиточного крестьянства.

Немецкое студенчество было организовано в корпорации на германский манер (с 1855 года они были разрешены официально). После 1889 года собственные корпорации имелись и у студентов других национальностей. Помимо этого имелись разнообразные землячества, кружки и пр.

До 1889 года плата за обучение в университете была существенно ниже общероссийской - 10 руб. за семестр вместо 25. Вместе с оплатой конкретных курсов студенты платили за обучение от 28-30 (историко-филологический и физико-математический) до 45 (юридический) рублей в год. В 1889 году плата за семестр была увеличена до 25 руб. Помимо этого взималось 3-5 руб. в семестр за пользование лабораториями и пр. имуществом университета и плата за курсы в пользу преподавателей - по 1 руб. за недельный час в семестр.

Стоимость жизни в городе также была относительно невысокой. Съемная комната вблизи университета стоила 35-40 руб. за семестр, вдали от центра - 25-30 руб., имелись и более дешевые варианты - по 10-15 руб. за семестр. Комнаты обычно сдавались с мебелью, отоплением и прислугой, однако бывали и экономные варианты без этих опций. С 1904 году университет обладал также собственным общежитием, однако оно было невелико (250 - 280 мест).

В отличии от других университетских городов, в Юрьеве приезжие студенты почти не имели возможности для подработки - поскольку, как правило, не знали местных языков.

Помимо университета в Дерпте существовали другие высшие учебные заведения, из которых выделялись Ветеринарный институт и Частные курсы Ростовцева.

Ветеринарный институт являлся старейшим в империи учебным учреждением такого типа. Он был создан в 1873 году, на основе Ветеринарного училища, существовавшего при городском университете с 1848 года. В 1848-1898 годах диплом института получило 1 695 чел. В отличии от университета среди его студентов всегда преобладали русские (56%) и поляки (20%).

Юрьевские частные университетские курсы (они же Университетские курсы естественных и медицинских наук и Частный университет проф. Ростовцева в Юрьеве) были учреждены в декабре 1907 года и и работали в 1908 - 1918 годах. Курсы состояли из двух факультетов - медицинского и естественно-исторического и принимали выпускников средних школ обоего пола. Во главе курсов стоял профессор М. И. Ростовцев (бывший профессор Юрьевского университета), преподавали на них профессора Юрьевского университета. На 1908 - 1910 годы на курсах училось 300-400 чел. Среди студентов преобладали выходцы из других регионов, большей частью женщины (примерно 2/3), в основном православные (58%) и мужчины-евреи.

С началом Мировой войны Юрьев стал тылом действующей армии, а со второй половины 1915 года, после отхода русской армии из Литвы и Курляндии, уже и ближним ее тылом. В городе разместились разнообразные тыловые структуры, эвакуированные из Риги учреждения, беженцы из занятых немцами губерний. Наплыв военных, эвакуированных и беженцев привел к резкому осложнению социально-экономической обстановки в городе.

Профессура и студенчество университета участвовали в разнообразных программах помощи фронту и тылу. [Однако, как указывает Т. Маурер в другой статье этого же сборника*, создается впечатление, что степень вовлеченности университетской общественности в военные усилия страны была не очень велика - особенно на фоне их германских коллег. Так, в Германии значительная часть студенчества и немалая часть преподавателей пополнила ряды действующей армии. В Юрьевском университете военная служба не затронула не только преподавательский состав, но и большую часть студентов за пределами медицинского факультета]. На фронте за время войны погибло 10 студентов университета - все десять студенты медицинского факультета.

Вопрос эвакуации университета был впервые поставлен еще осенью 1915 года, на фоне успешного наступления немцев. В качестве нового пристанища университета рассматривались сначала Ярославль, а затем Воронеж. Осенью 1917 года, после занятия немцами Риги и Моонзунда, он вновь стал актуальным. Значительная часть имущества университета осенью 1917-го была отправлена в Воронеж. Однако против эвакуации совместно выступила эстонская, латышская и немецкая общественность и занятия в Юрьеве продолжились.

24 февраля 1918 года Юрьев был занят немцами. Уже 7 марта немецкое командование объявило о закрытии русского университета. Протесты русской профессуры, указывавшей на абсолютную незаконность действий немцев (Германия официально признавала Юрьев частью России), не возымели действия. Фактически университет еще некоторое время продолжал работать - лекции читались до 20 марта, экзамены принимались до 16 апреля, дипломы выдавались до конца мая. 31 мая состоялось последнее заседание Совета университета и на этом он завершил свое существование. В июле-августе 1918 года, по соглашению с большевистскими властями, русская профессура и студенты университета выехали в Воронеж.

На месте русского был образован новый Дерптский земельный университет (Landesuniversität Dorpat). Он был фактически чисто немецким, подчинялся германскому военному командованию и просуществовал недолго - официально открылся 15 сентября 1918 года и уже 18 ноября 18-го был закрыт. В 1919 году в Тарту был открыт эстонский университет.

* Т. Маурер «Русский Юрьевский универститет и немецкий Страсбургский университет: утраченные форпосты»

И. Гилязов

Город Казань и Казанский университет в начале XX века

читать дальше

По численности населения Казань в начале XX века входила во вторую десятку городов империи - 131,5 тыс. жителей на 1897 год и 194,2 тыс. к 1914-му, [будучи вторым по величине городом Поволжья (после Саратова)]. Город был заметным торговым центром Поволжья, однако промышленный потенциал его был невелик. В то же время Казань была важным административным центром, являясь одновременно центром военного, судебного, почтово-телеграфного округов, округа водных сообщений и учебного округа. Последний охватывал большую часть Поволжья, включая Казанскую, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую, Астраханскую, Вятскую губернии.

Город был также главным образовательным центром региона. Помимо открытого в 1804 году Казанского университета (до 1909 года единственного в Поволжье), здесь располагались Казанская духовная академия (открыта в 1842 году), Ветеринарный институт (1873), Высшие женские курсы (1906), ряд средних специальных учебных заведений - Казанский учительский институт, Казанская учительская семинария, [Родионовский институт благородных девиц] и пр.

Связь университета с духовной академией была слабой, профессора и выпускники университета в ней не преподавали, хотя выпускники академии вели в университете церковную историю, церковное право и православное благословие. Небольшой (примерно 100 студентов и 8 штатных профессоров) Ветеринарный институт, напротив, был связан с университетом весьма тесно - все дисциплины общего характера в нем вели университетские профессора-совместители.

Еще теснее с университетом были связаны Высшие женские курсы, руководство и преподавательский состав которых состояли из университетских профессоров. Курсы фактически состояли из одного факультета - историко-филологического. Попытки образовать еще один факультет - физико-математический (1914 - 1917 годы) провалились - из-за сопротивления университета.

Среди студентов университета преобладали жители Поволжья и Урала. На 1902 /03 учебный год из 990 студентов 523 были выпускниками средних учебных заведений Казанского учебного округа и 192 - Оренбургского. Относительно много (60 чел.) было представителей Западной Сибири - в основном студентов-медиков (в Томске не было медицинского факультета). Прочие студенты представляли практически всю империю - от Туркестана и Восточной Сибири до Привисленского края.

На начало 1906 года 88% (1 283 из 1 457 чел.) студентов были православными, по 2,5% католиками и протестантами и 6% иудеями. Как отмечает автор, среди населения Казанской губернии протестантов было менее процента, а католиков и иудеев - менее половины процента, в самой Казани католики и иудеи составляли примерно по 1% проценту населения.

Студентов из других регионов Казань привлекала прежде всего дешевизной жизни - цены на продукты здесь были вдвое ниже чем в столицах и т. д.

На 1902/03 год имелось 67 стипендий для уроженцев разных регионов, из них лишь 9 для уроженцев Казани и Казанской губернии. Помимо этого имелось большое число частных стипендиальных фондов (на 1904 год - 75). На сентябрь 1910 года из 2 386 студентов стипендии получало 243 (10,2%), освобождено от платы за учебу было 364 (15,3%). Две группы, впрочем, отчасти пересекались - 81 студент был одновременно освобожден от платы и получал стипендию. Возможность подработки («интеллигентным» трудом) в Казани была весьма ограниченной - из-за большой конкуренции.

Профессоров на 1904 год имелось 68, приват-доцентов - 43. На 1905 год имелось 67 професоров, почти все они были выпускниками самого Казанского университета, но собственно казанцами - только семеро (потомственными - трое).

Университетская профессура активно участвовала в местной общественной жизни и, в частности, в работе печати. Первая ежедневная городская газета Казани, либеральный «Волжский вестник», издавалась в 1884 - 1904 годах профессором Казанского университета Н. П. Загоскиным (после ухода последнего закрылась в 1906 году). В 1895 - 1898 годах издавали собственную ежедневную газету («Камско-Вожский край») отец и сын Н. А. и Н. Н. Фирсовы, также профессора местного университета.

Место закрывшегося «Волжского вестника» в 1907 году заняла либеральная газета «Волжско-Камская речь» (с 1908-го - «Камско-Волжская речь»). Среди ее издателей и сотрудников университетских преподавателей формально не было, однако вероятно они сотрудничали с газетой под псевдонимами.

Основным оппонентом «Волжского вестника» и его преемников был «Казанский телеграф», идеологическая линия которого колебалась между консерватизмом и правомонархизмом. С ним сотрудничал ряд преподавателей правых взглядов.

В 1905 - 1906 годах университет стал главным рассадником революции в Казани - уровень напряженности в городе прямо коррелировал с наличием / отсутствием университетских студентов. Так, после подъема в начале 1905 года весной-летом последовал спад (студенты разъехались по домам), сменившийся новым, еще более мощным, всплеском осенью (студенты собрались к началу учебного года). Повышенная революционность, впрочем, вскоре обернулась проблемами для самих студентов - со второй половины октября 1905-го их стала регулярно лупить организующаяся патриотическая общественность.

Начиная с 1905 года университетская профессура играла заметную роль в местной партийной жизни. Наибольшей популярностью в университетской среде пользовалась кадетская партия - по сведениям губернского жандармского управления в партии народной свободы на 1908 год состояло 22 профессора и 9 приват-доцентов (около четверти преподавательского состава). Губернский комитет партии в 1905 наполовину состоял из профессоров университета, последние неизменно присутствовали в нем и позднее, в 1917 году профессор барон А. А. Симолин был главой губернского комитета партии.

Активное участие профессура принимала и в деятельности местного отделения «Союза 17 октября».

Неофициальным центром объединения местных правомонархистов до 1905 года было Казанское общество трезвости, возглавляемое казначеем университета Александром Титовичем Соловьевым. В деятельности общества активно участвовал ряд профессоров университета (В. Ф. Залеский, М. И. Догель, Н. Ф. Катанов и др.). С 1896 года общество издавало журнал «Деятель» - единственное в Казани толстое общественно-литературное периодическое издание.

В ноябре 1906 года было создано правомонархическое Казанское царско-народное русское общество, бессменным руководителем которого был профессор-юрист Владислав Францевич Залеский, придерживавшийся радикально-правых взглядов. Позднее в Казани был образован местный отдел Союза Русского Народа, [главными организаторами которого были В. Ф. Залеский и А. Т. Соловьев, а первым главой Залеский. При случившемся позднее расколе СРН Залеский примкнул к «марковцам», а Соловьев к «дубровинцам», что привело к затяжной вражде между местыми правомонархистами. А. Т. Соловьев, помимо общества трезвости и дубровинского отдела СРН, возглавлял также местный отдел Русского собрания].

Продолжавшее функционировать Общество трезвости служило площадкой для взаимодействия правомонархистов с правыми более умеренных взглядов (в т. ч. профессорами Н. Ф. Высоцким, Н. Ф. Катановым, М. И. Догелем и пр.).

На 1911 год, по сведениям ГЖУ из 65 профессоров университета 26 придерживались кадетских или более левых взглядов, 16 октябристских, 17 правых, симпатии троих выяснить не удалось. Число правых, по мнению автора, вероятно завышено - открыто правые взгляды выражало всего несколько профессоров.

Казанская профессура активно участвовала и в деятельности Государственной Думы. В первую и вторую Думу Казань посылала одного, в третью и четвертую - двух депутатов. Большинство из них были профессорами местного университета.

В первой Думе город представлял профессор-юрист Гавриил (Габриэль) Феликсович Шершеневич, член ЦК кадетской партии. В Думе он играл заметную роль - был членом президиума и товарищем секретаря и т. д. В июне 1906 года он подписал Выборгское воззвание, завершив тем самым парламентскую карьеру и позднее преподавал в Москве.

Во второй Думе Казань была представлена профессором-гигиенистом Михаилом Яковлевичем Капустиным, организатором и лидером местного отделения «Союза 17 октября». Во второй Думе он возглавлял фракцию октябристов. Позднее он был выбран и в третью (от второй городской курии), где был заместителем председателя Думы, после окончания ее работы остался преподавать в Петербурге. По взглядам Капустин был левый октябрист.

В четвертую Думу от второй городской курии Казани был избран профессор богословия протоиерей Александр Васильевич Смирнов, церковный либерал и один из лидеров местной организации октябристов. В Думе он был секретарем церковной и активным членом нескольких других комиссий, [членом фракции октябристов, затем земцев-октябристов, участником Прогрессивного блока]. В 1917 году Смирнов участвовал в создании и деятельности Временного комитета Думы, позднее был товарищем обер-прокурора Синода.

Помимо этого, в третью и четвертую Думы от Казанской губернии избирался профессор-медик Иван Васильевич Годнев. В Думе он входил во фракцию октябристов и работал в финансовых комиссиях. В 1917 году был государственным контролером в первых двух составах Временного правительства. Помимо работы в Государственной Думе Годнев многократно избирался гласным Казанских городской думы и уездного и губернского земских собраний.

В Казанской городской думе в начале века профессура составляла в среднем 3-7% числа гласных, однако заметной актвностью в большинстве случаев не отличалась. [В целом, насколько можно понять, связь между городским управлением и университетом, как и в случае с Петербургом, не была тесной и ограничивалась некоторыми интересующими обе стороны вопросами - выделение земельных участков, здравоохранение и пр.

Деятельность и поведение профессуры и студенчества Казанского университета в годы Мировой войны также не отличалось принципиально от вышеописанной].

Д. Цыганков

Московский университет в городском пространстве начала XX века

читать дальше

Как отмечает автор, созданный в середине XVIII века Московский университет долгое время оставался чужим для Москвы. Перемены наметились во второй четверти XIX века, с приходом на пост попечителя Московского учебного округа гр. С. Г. Строганова. [Благодаря Строганову университет был буквально наводнен талантливыми профессорами (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв и пр.)], став в 1840 - 1850-х годах чем-то вроде всемосковского салона и надолго предопределив интерес просвещенного русского общества к гуманитарным наукам.

Человеком, вписавшим университет в московскую жизнь, стал историк-медиевист и декан историко-филологического факультета Т. И. Грановский, приведший в университет московское общество - на свои публичные лекции. Он же сформировал и новый образ профессора Московского университета, из государственного чиновника невысокого ранга превратившегося в Учителя общества.

Во второй половине XIX века в Москве сложился своеобразный союз между местной предпринимательской элитой и интеллигенцией, прежде всего, университетской. Благодаря поддержке крупных купеческих семейств (Бахрушины, Щепкины, Вишняковы и пр.) интеллигенция заняла в городском управлении место ушедших представителей известных дворянских фамилий, не желавших работать вместе с малокультурными и малокомпетентными выходцами из торгово-промышленного сословия, наводнившими думу в 1870-1880-х годах.

Младшие представители предпринимательских династий уже сами в массе своей получали высшее образование, часто - в Московском университете. Выпускниками его историко-филологического факультета были А. И. Гучков, М. А. Морозов, И. С. Щукин, медицинского - А. И. Абрикосов, В. И. Щукин, С. П. Боткин, физико-математического - Г. А. Крестовников, Д. П. Рябушинский и т. д. [Некоторые из них и сами пополняли ряды университетской интеллигенции - С. В. Бахрушин и пр.].

Уровень образования московских гласных в начале XX века был уже весьма высок - на 1901 год высшее образование имели 43%, на 1915-й - 50% депутатов. Московское городское управление уделяло большое внимание развитию образования в городе - к началу Мировой войны было введено всеобщее бесплатное начальное образование, осуществлялась программа создания общедоступного среднеспециального образования, был создан первый в России народный университет - общедоступное учреждение высшего образования.

Тесная связь с городом и местными деловыми кругами способствовали финансовому благополучию университета. Так, за счет специальных средств (формирующихся за счет пожертвований и платы за учебу) университет на 1910 год при 203 штатных единицах содержал 18 сверхштатных профессоров и 270 приват-доцентов.

Университетского студенчества как отдельной социальной группы в Москве до середины XIX века фактически не существовало. Господствующим типом учащегося был казеннокоштный студент, живущий в университетском дортуаре в квартале университета на Моховой и слабо связанный с городской жизнью.

Первые устойчивые связи студентов с городской средой стали формироваться в строгановскую эпоху - с наплывом в университет студентов-дворян, предпочитавших жить в собственны домах, у родственников или в пансионах на квартирах профессоров.

Оформление студенчества как социальной группы произошло еще позднее - примерно на рубеже 1850-1860-х годов. Буйные студенты поначалу не вызывали у московского обывателя добрых чувств, однако постепено отношение к ним менялось к лучшему, чему способствовал и растущий вклад студенчества в городскую экономику.

К началу XX века большинство студентов снимало жилье в городе. По данным квартирной переписи 1907 года, охватившей 7 596 чел., лишь 22% студентов проживало у родителей или родственников, 74,3% снимало комнату или часть квартиры и 3,5% - квартиру.

По данным студенческой переписи 1905 года 21% студентов относился к малообеспеченным. Средний бюджет малообеспеченного студента составлял примерно 18,5 руб. в месяц - 7 руб. за комнату (комната на троих), обед - 7,5 руб., чай - 25 коп., хлеб - 1,5 руб, сахар - 48 коп., освещение - 20 коп., прачка - 1 руб., мелкие расходы - 30 коп.

Среднеобеспеченных студентов имелось 64,9%. Их бюджет составлял в среднем 25 руб. в месяц: комната - 11 руб. (одна на двоих), обед - 7,5 руб., чай - 50 коп., хлеб (утром и вечером по 5 коп.) - 3 руб, сахар (5 фунтов) - 80 коп., освещение - 50 коп., прачка - 1 руб., мелкие расходы (баня, мыло, марки) - 50 коп., театр, табак - 20 коп.

Обеспеченные студенты (14,1%) имели бюджет от 35 руб.: квартира и обед - 25 руб., хлеб, чай, сахар - 4,5 руб., прачка - 1 руб., мелкие расходы - 1,5 руб., библиотечная подписка - 50 коп., газетная подписка - 65-85 коп.

Из 3 623 съемных комнат описанных в опросе, 48% были плохо отделены от других [хорошая слышимость?], 36% оказались холодными, 24% - в квартирах без канализации, 16,2% - темными и полутемными, 7,5% - проходными и 5% - подвальными. Помимо этого студенты страдали от неинтеллигентных соседей и алчных квартирных хозяек.

Обеспеченные студенты могли снимать отдельную квартиру или меблированную комнату в гостинице за 20-40 руб. В последнем случае студент получал полуторакомнатный номер (гостиная и отгороженная спальня) с мебелью и прислугой. Это избавляло от общения с квартирными хозяйками, но не избавляло от неинтеллигентных соседей.

Общая стоимость студенческого обмундирования на четыре года доходила до 345,5 руб. Однако, как и в других университетах, полного комплекта формы студенты, как правило, не имели и часто приобретали ношеную.

По данным той же переписи 1905 года 57% дохода студентов составляли средства родителей. Оставшееся получалось из стипендиальных фондов, благотворительных средств и путем подработки - как «интеллигентным», так и «неинтеллигентным» трудом. Традиционное репетиторство из-за высокой конкуренции серьезного дохода не давало - на 1910 год средний репетитор получал всего 6 руб. за 12 2-часовых занятий в месяц. Помимо этого для репетиторства требовалось свидетельство из канцелярии генерал-губернатора, выдача которого сопровождалась проверкой на благонадежность.

Университетская профессура сыграла большую роль в развитии новых форм высшего образования в Москве и России - высшего женского, высшего коммерческого, общедоступного народного (универститет Шанявского).

Первое женское высшее учебное заведение в империи было создано в Москве по инициативе профессора Московского университета, многолетнего гласного городской думы и известного общественного деятеля Владимира Ивановича Герье. Сам Герье, впрочем, считал, что оказался первопроходцем случайно - аналогичное учреждение (будущие Бестужевские курсы) готовилось к открытию и в Петербурге, однако правительство, сочувствовавшее самой идее*, опасалось превращения столичных курсов в очередной революционный гадюшник и отдало предпочтение более спокойной Москве.

По уставу 1872 года курсы были двухгодичными и имели довольно широкую программу - помимо гуманитарных предметов, физику, астрономию, математику и пр. Принимались женщины имевшие среднее образование или сдавшие вступительные экзамены по русской и всеобщей истории и русской и всеобщей литературе. С 1879 года курсы стали трехлетними и приняли историко-филологическую направленность (физика и пр. были исключены). Плата за обучение составляла 30 руб. в год и была основным источником финансирования курсов. Преподаватели курсов получали от 100 до 300 руб. за семестр, что позволило привлечь к участию в проекте лучшие силы университета. В 1886 году, из-за волнений на Высших женских курсах в Харькове и Одессе прием новых студенток по распоряжению МНП был приостановлен, а в 1888 год курсы были закрыты.

В 1900 году курсы были возобновлены. Курс обучения был увеличен до 4 лет, после 1906 года оформились три факультета - историко-филологический, физико-математический и медицинский. Диплом об окончании курсов давал право на преподавание в старших классах женских гимназий (с 1901 года) и младших классах мужских средних учебных заведений (с 1906 года). В 1911 году курсистки получили право сдавать государственные экзамены, получать диплом аналогичный университетскому и ученые звания. В 1915 году - право преподавать в университете. В 1907 - 1913 годах на участке по Малой Царицынской (теперь Малая Пироговская) улице, выделенном городской думой, был построен комплекс зданий курсов.

Профессура Московского университета приняла участие и в создании высшего коммерческого образования в Москве. В 1897 году московскими предпринимателями было создано Общество распространения коммерческого образования, усилиями которого сначала формировалась сеть общественных и частных средних коммерческих учебных заведений, а затем, при поддержке С. Ю. Витте, было создано и соответствующее высшее учебное заведение. В 1902 году были учреждены Высшие коммерческие курсы, в 1907 году преобразованные в Московский коммерческий институт (нынешняя Плешка).Институт состоял из двух факультетов - экономического и коммерческо-технического. Курс обучения включал 8 семестров (4 года), лица с высшим образованием начинали учиться сразу с пятого семестра, где начиналась специализация.

После «разгрома» университета в 1911 году значительная часть его профессуры переместилась на Высшие женские курсы и в Московский коммерческий институт и их научный потенциал резко вырос, составляя уже реальную конкуренцию университету.

Сам университет, по мнению автора, в начале XX века пребывал в состоянии перманентного кризиса, после событий 1911 года утратив положение ведущего научного и образовательного центра.

* Ввиду озабоченности наплывом русских женщин в иностранные университеты. Так, в университете Цюриха в 1871 году из 30 женщин-студентов русскими были 20, на 1872 год из 67 - 60.

@темы:

история,

книги,

Россия,

СТ,

конспект