Е. Г. Неклюдов

Уральские заводчики в первой половине XIX века: владельцы и владенияТруд монументальный - автор реконструировал состав и социальный облик уральских горнозаводчиков на протяжении полувека (с обширными экскурсами в более ранний и более поздний период).

Также здесь -

ericmackay.dreamwidth.org/301182.htmlчитать дальше

Горнозаводские округа

читать дальше

[Урал, вошедший в состав русского государства еще во второй половине XVI века, долгое время оставался малонаселенным и слабоосвоенным регионом. Промышленное освоение Урала фактически началось только в XVIII веке и, в силу местной специфики, пошло по пути создания самодостаточных территориально-производственных комплексов, помимо собственно заводов включавших обширные территории обеспечивавшие производство сырьем, топливом и энергией, а заводских работников продовольствием. В начале XIX века (1806 год) подобные комплексы стали именоваться горнозаводскими округами.

В состав каждого округа входили один или несколько заводов, рудники, обширные лесные «дачи», служившие источником строительного леса и древесного угля, заводские поселки, где жили работавшие на заводах и рудниках мастеровые и их семьи, сельские поселения, крестьяне которых обеспечивали округ продовольствием и выполняли вспомогательные работы (заготовка леса и древесного угля, транспортные перевозки).

Заводы, рудники и прочие хозяйственные учреждения связывали гужевые дороги, по возможности для первозок использовались и местные реки.

Энергией производство также обеспечивалось за счет рек - практически единственным ее источником было водяное колесо. Использование последнего накладывало соответствующие ограничения - из-за нехватки энергии производство приходилось разносить территориально и местные заводы обычно состояли из нескольких отдельных цехов-заводов, расположенных на определенном удалении друг от друга.

К началу XIX века на Урале имелось 48 частных и 6 казенных горнозаводских округов.

См. Е. Г. Неклюдов. Горнозаводские округа на Урале в XVIII — начале XX в.].

Карта Уральских горных заводов с принадлежащими им землями и рудниками, 1889 год

www.etomesto.ru/karta7166/

Статус владельцев и владений

читать дальше

Группа уральских заводовладельцев изначально формировалась за счет выходцев из любых сословий (дворян, купцов, посадских людей, казенных и монастырских крестьян и пр.) и в целом сохраняла многосословный характер и в первой половине XIX века, включая дворян, купцов, почетных граждан, мещан. В 1823 году купцам 3-й гильдии и мещанам было запрещено владеть заводами. Они должны были либо перейти в купеческую 1-ю или 2-ю гильдии, либо продать заводы.

Законодательство первой половины XIX века фактически рассматривало горнозаводчиков как отдельную внесословную группу наделенную особыми правами и обязанностями, при этом сословные права конкретных владельцев отступали на второй план. Это касалось и заводчиков-дворян - «права дворянства до толе должны простираться, доколе они не касаются прав заводчика, которые особенно определены законом, и все действия к заводам относящиеся должны быть располагаемы по правилам, для заводчиков уже предписанным» (положение Кабинета министров от 23 января 1814 года).

Группа горнозаводчиков с конца XVIII века подразделялась на две подгруппы, различавшиеся кругом прав и обязанностей. Эти различия определялись введенным в 1794 году статусом частных горнозаводских округов. Они были разделены на имевшие «пособия» (посессии) от казны (посессионные) и таковых пособий не имевшие (владельческие или вотчинные).

Предоставление пособий горнозаводчикам было частью проводимой с 1719 года петровской политики «горной свободы» и имело целью ускорить развитие металлургической промышленности на Урале. Горнозаводчики получили возможность заводить заводы на казенных землях и доступ к рабочей силе - приписным государственным крестьянам, казенным мастеровым и пр., а с 1721 года - право на покупку крепостных крестьян к заводам. Казенные «пособия» фактически уравнивали возможности заводчиков-недворян с возможностями дворян-заводчиков и способствовали быстрому развитию уральской промышленности.

В 1780-х годах горная политика правительства подверглась пересмотру. «Горная свобода» была отменена, в 1782 году было запрещено заводить новые заводы иначе как на собственных (или иных частных) землях. Развитие горной промышленности с этого времени велось уже в рамках ранее созданных горнозаводских округов, новые округа формировались почти исключительно за счет ранее сложившихся.

Хозяева владельческих округов получили право собственности и на недра (ранее принадлежавшее казне) и сделались, таким образом полноправными собственниками своих владений. Владельцы посессионных округов получили лишь право пользования землями, рудниками и работниками ранее переданными им казной - под контролем горного ведомства. С 1794 года они платили также повышенную (полуторную) горную подать. Статус владения не менялся со сменой собственника - посессионный округ оставался таковым и при переходе к другим владельцам.

Юридический статус посессионных владений оставался весьма запутанным и служил предметом споров. В целом оно рассматривалось как своеобразное совместное нераздельное предприятие заводчика и казны. Недра, земли и леса в целом признавались собственностью казны, тогда как заводы и прочие производственные строения, капиталы, руды, заводская продукция - собственностью заводчика. С прекращением действия заводов «вещественные пособия» (земля, леса и недра) должны были возвращаться казне, заводы и пр. оставались собственностью заводчика. Однако пока заводы действовали изъять свое «участие» из посессии государство не могло.

Поскольку казенные «пособия» предоставлялись заводам, а не конкретным лицам, владелец мог продавать заводы, отдавать их в аренду или залог, но только с разрешения Горного департамента и без разделения. При продаже не учитывалась стоимость казенных земель (хотя они передавались новому владельцу) и посессионный округ оценивался ниже частновладельческого. После смерти владельца заводы могли передаваться по наследству.

Разнообразные производственные мероприятия владельца посессионных заводов также требовали санкции казны. Разрешение требовалось для постройки нового завода, увеличения или уменьшения прозводительности уже имеющихся. Правом добычи «профильного» для завода металла обладал владелец, однако найденные в округе руды прочих металлов считались собственностью казны и разработку их мог вести любой - «с ведома горного начальства». Ограничения налагались и на пользование лесами - рубка их велась под контролем горных властей, устанавливались годовые нормы вырубки и пр.

Существовали и ограничения в отношении использования рабочей силы (переданной казной в качестве «пособия»). Работники не могли передаваться без заводов, для перевода работников между заводами требовалась санкция властей, владельцы платили за работников подушную подать и денежную компенсацию рекрутского набора и т. д.

Указанный набор ограничений в целом (с небольшими изменениями) сохранялся до эпохи Великих реформ.

Состав владений и подати

читать дальше

Как уже отмечалось выше, именным указом от 23 июня 1794 года заводы были разделены на две группы - посессионные - предприятия которые «заведены частными людьми с пособием от казны, получив для этого земли и леса или же приписных из ведомства казенного крестьян» и владельческие - заведенные частными людьми «без всякого от казны пособия», не имеющие «ни лесов, ни земель, им отведенных, ниже приписных к заводам людей от казенного ведомства».

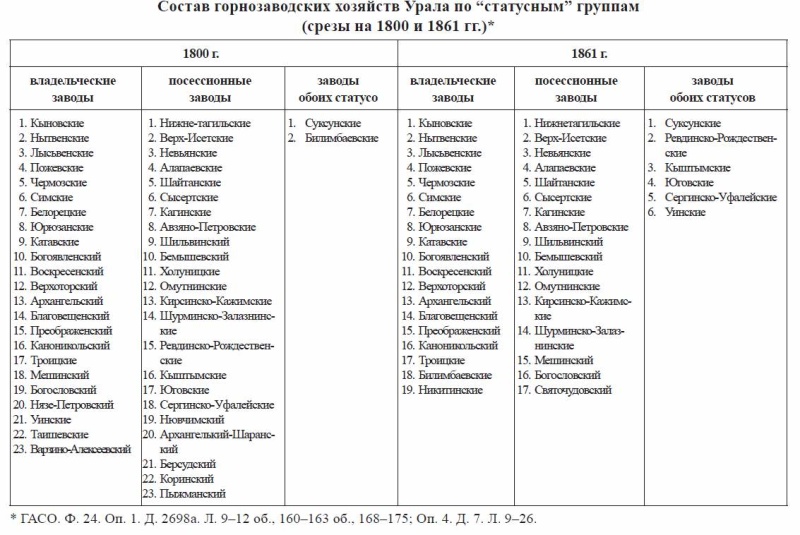

На 1800 год из 48 частных горнозаводских округов к посессионным было отнесено 23, к владельческим - также 23 (по 48%), 2 округа имели в составе заводы обоих типов.

Округа и заводы в целом сохраняли полученный статус и позднее, перемены были невелики - несколько заводов закрылось, несколько открылось, несколько было переведено из одной группы в другую.

На 1861 год из 42 частных округов 17 (41%) считались посессионными, 19 (45%) владельческими и 6 (14%) имели двойной статус.

После отмены крепостного права из числа посессионных были исключены заводы пользовавшиеся только казенным «пособием в людях», однако общее число посессионных округов не изменилось.

С 1719 года заводы платили «десятинную подать» (10% прибыли). В 1724 году вместо нее была введена попудная подать с чугуна - 1 коп. с пуда (с 1739 года - 3,4 коп. с пуда). Производители меди отдавали казне 10% выплавленного металла натурой в виде налога и обязаны были продавать казне 2/3 оставшегося (т. е. 60%).

В 1764 году попудная подать была повышена до 4 коп.

В 1794 году попудная подать была снова повышена - до 8 коп. для посессионных и 6 коп. для частновладельческих хозяйств. Натуральная подать медью выросла с 10 до 20% для посессионных и до 15% для частновладельческих заводов. В 1797 году медная подать была понижена соответственно до 15 и 10%.

В конце 1799 года, помимо общей подати, было указано собирать дополнительно на содержание Берг-коллегии по 4 (посессионные) или 2 (владельческие) коп. с пуда чугуна.

С этого времени посессионные заводы отдавали казне по 12 коп. с пуда чугуна и 15% выплавленной меди, владельческие соответственно - 8 коп. и 10%. Установленный размер подати в целом не менялся до середины XIX века (не считая кратковременного повышения в 1812 - 1813 годах). После 1839 года попудная подать была пересчитана на серебро и составляла 3,75 коп. для посессионных и 2,5 коп. для частновладельческих заводов.

Обязательная продажа казне 2/3 произведенной меди в 1786 году была заменена продажей половины оставшейся после уплаты подати меди (т. е. 45%) на монетные дворы - по казенной цене (бывшей ниже рыночной), в 1786 - 1797 годах - 5 руб. за пуд, с 1797 года - 7 руб. за пуд. В январе 1807 года обязательная продажа меди была отменена вовсе.

В 1812, 1824 и 1826 годах была введена натуральная подать на золото, платину и серебро. Размер ее был аналогичен медной - 15% для посессионных и 10% для владельческих хозяйств.

Помимо попудной и натуральной податей взималась также оброчная подать, собираемая с заводского оборудования. До июня 1794 года взималось по 100 руб. с домны и по 5 руб. с медеплавильной печи в год, позднее - по 200 и 10 руб. (со всех заводов, независимо от их статуса). В 1839 году подать была пересчитана на серебро и составляла уже 60 и 3 руб. соответственно. Подать взималась даже с бездействующих заводов, вплоть до их официальной ликвидации.

В целом размер горной подати был весьма высоким и заметно превышал уровень обложения в других европейских странах. Она дополнялась другими государственными податями (подушная, рекрутский набор и пр.). Однако, как отмечает автор, сами заводчики в первой половине XIX века на обложение еще не жаловались, что было связано видимо с сохранявшейся еще высокой нормой прибыли, периодическими сложениями недоимок, стабильностью самой системы обложения и пр.

Неуплата налогов каралась разнообразными санкциями. «Невзнос в срок» десятины меди с марта 1772 года карался назначением 6-процентной пени. С сентября 1784 года пеня составляла уже 6% за первый год и еще 6% за все последующее время. С мая 1813 года разрешалось производить секвестр необходимого количества металла на заводах должника, а при его нехватке - продавать заводы с публичных торгов.

В мае 1809 года Сенат разрешил устанавливать опеку над имуществом должников (как по казенным, так и по прочим долгам) - с включением в состав опекунов представителей казны.

Помимо этого на заводах мог устанавливаться казенный присмотр - обычно в случае получения казенных финансовых субсидий (для контроля за их использованием). В крайних случаях практиковалось введение казенного управления - с полным отстранением владельцев от управления и получения доходов и с переводом заводов на казенное финансирование - до последующей продажи с публичных торгов.

Преднамеренная утайка количества выплавленного металла с 1845 года каралась уплатой двойной подати.

Несмотря на перечисленные меры недоимки по налогам были обычным явлением. Так, на 1798 год недоимка по меди составляла 1/3 всего размера подати, на 1809 год недоимки числились за 33 заводчиками и т. д. Казна была вынуждена периодически слагать недоимки или вводить отсрочки по их выплате. Тем не менее горная промышленность Урала приносила казне внушительный доход, так, на 1818 год заводы ведавшиеся Пермским горным правлением внесли в казну св. 1,4 млн руб. ассигнациями (все заводы Московского горного правления - 0,1 млн) и т. п.

Состав владельцев

читать дальше

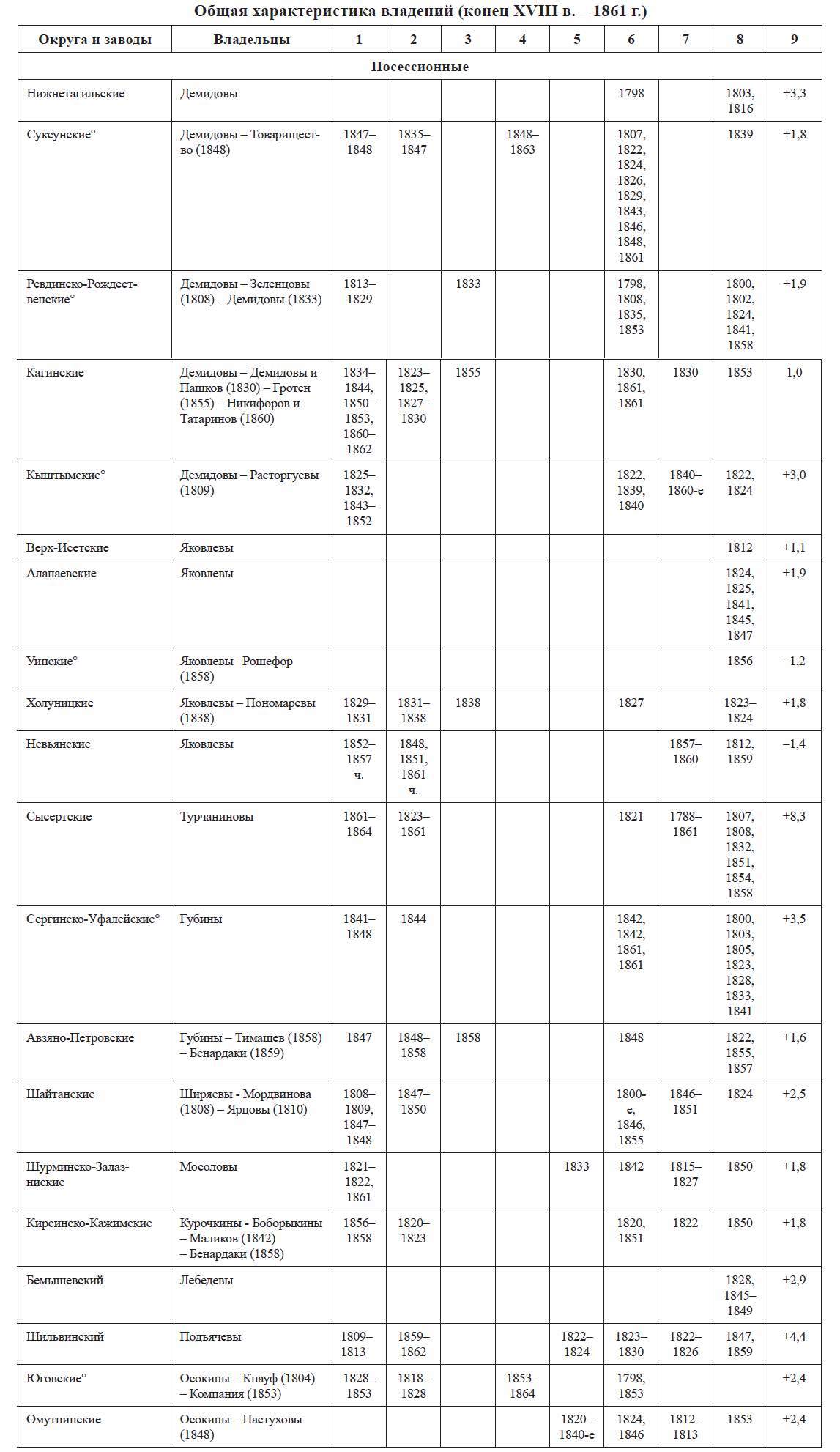

Всего в 1800 - 1861 годах в роли владельцев уральских заводов побывало не менее 324 лиц, представлявших 108 фамилий, 77 из которых принадлежало к 14 разветвленным родам (от 2 до 24 фамилий в каждом). 60 владельцев пребывало в этом статусе с XVIII века. Из общего числа заводчиков 264 лица (81,5%) являлись дворянами, 49 купцами, именитыми и почетными гражданами, 11 мещанами. На 1800 год дворяне составляли 63,3% владельцев, купцы и именитые граждане - 15,1%, мещане - 8,3%. К 1861 году дворян было уже 86,7%, купцов и почетных граждан - 13,3%.

Заводчиков автор делит на «старинных» (действовавших с XVIII века) и «новых» (появившихся в XIX веке).

«Старинные» роды были представлены 275 лицами (85% от общего числа владельцев), из которых 238 лиц являлись дворянами (в т. ч. 35 титулованными), 26 лиц купцами и почетными гражданами и 11 мещанами. Женщин имелось 108 - 99 дворянок (в т. ч. 19 титулованных) и 9 купеческих жен и дочерей. 107 женщин стали владелицами получив наследство от родителей или мужа и лишь одна путем покупки заводов.

На 1800 год группа старинных владельцев была представлена 23 родами и одной фамилией и включала 60 лиц (38 дворян, в т. ч. 5 титулованных, 17 купцов и именитых граждан и 5 мещан). К 1861 году она включала уже 12 родов (40 фамилий) и 65 лиц (63 дворянина, в т. ч. 11 титулованных и 2 почетных гражданина).

Из 48 горнозаводских округов принадлежавших этой группе на 1800 год к 1861-му были сохранены 23 (6 посессионных, 15 владельческих и 2 двойного статуса). К ним добавились 2 купленных и один выделившийся при разделе, еще 2 округами старинные заводчики владели частично. Всего таким образом в их руках полностью или частично находилось 28 округов.

«Новые» владельцы были представлены 49 лицами (8 родов и 13 отдельных фамилий), в т. ч. 26 дворянами (1 титулованная) и 23 купцами. Женщин имелось 13 - 8 дворянок (1 титулованная), 2 потомственные почетные гражданки и 3 купеческих жены. Почти всем женщинам (12 из 13) заводы достались по наследству.

На 1861 год группа была представлена 18 лицами - 9 дворян (1 титулованная) и 9 купцов, всего 7 родов (9 фамилий) и 7 отдельных фамилий.

К 1861 году группа владела 14 округами (десятью посессионными полностью и одним частично, одним владельческим и двумя двойного статуса). Все «новые» владельцы входили в статусную группу посессионеров, хотя некоторые из них имели в составе своих округов заводы на вотчинном праве

Среди «старинных» заводчиков наиболее многочисленными были роды Демидовых и Яковлевых и потомки Мясникова и Твердышева.

Наиболее старым (на Урале с 1702 года) был род Демидовых, к середине XIX века включавший уже 6 поколений. В первой половине XIX века он был представлен 35 лицами (15 - потомки Акинфия Никитича Демидова и 20 - Никиты Никитича Демидова-мл.). К началу XIX века им принадлежало 5 горнозаводских округов. На протяжении последующего полувека присутствие Демидовых на Урале резко сократилось - младшая ветвь рода (потомки Н. Н. Демидова-мл.) из числа заводчиков выбыла, старшая ветвь (среди представителей которой наиболе успешными были «тагильские» Демидовы) сохранила за собой 2 горнозаводских округа в полной и один - в частичной собственности.

Наиболее многочисленным был 5-поколенный род Яковлевых - в первой половине XIX века на Урале он был представлен, как минимум, 73 лицами, относившимися к 4 ветвям потомков крестьянина Саввы Яковлевича Собакина-Яковлева. Породнившийся со многими знатными фамилиями род, несмотря на все трудности совладения, к 1861 году сохранил большую часть своих владений - три из пяти горнозаводских округов.

Весьма разветвленным был и 5-поколенный род потомков породнившихся симбирских купцов Ивана Семеновича Мясникова и Ивана Борисовича Твердышева, крупнейших промышленников Южного Урала (38 лиц). Наследование в роду с конца XVIII века шло по женским линиям и уже в первой половине века никто из его представителей не носил фамилий основателей. Несмотря на многочисленность и активные внутрисемейные переделы род сумел сохранить все 8 своих горнозаводских округов и приобрести 2 новых.

Перемены в составе заводчиков происходили за счет продаж и покупок заводов а также внутрисемейных разделов.

Раздел имущества при наследовании осуществлялся следующим образом. Переход имущества мог осуществляться в соответствии с завещанием или без него. Завещатель мог распоряжаться самостоятельно только «благоприобретенным» недвижимым имуществом (т. е. купленным / заведенным им самим). «Родовое» имение (доставшееся ему от предков) передавалось наследникам в соответствии с нормами законов. При отсутствии завещания раздел также производился в соответствии с нормами законодательства.

Ближайшими наследниками являлись законные сыновья, наследство между которыми делилось поровну. В случае смерти сыновей наследниками выступали внуки, поровну делившие соответствующие сыновьи доли. При отсутствии сыновей в их права вступали дочери, при отсутствии дочерей - ближайшие «по первородству» родственники - братья, сестры и их потомки.

Перед разделом наследства выделялись «указные части» - «вдовья» (1/7 недвижимого и 1/4 движимого имущества) и «дочерняя» (1/14 для незамужних и 1/8 для не получивших приданое дочерей).

При наличии завещания требовалось в 3-месячный срок «объявить» его в «присутственных местах», после чего наследники могли вступать во владение. Если последние не были согласны с условиями завещания они должны были в 3-месячный срок «объявить спор», после чего открывалось судебное дело, которое могло тянуться годами (срок давности по таким делам составлял 10 лет). На время тяжбы для управления имением учреждалась опека.

При наличии несовершеннолетнего наследника опека учреждалась автоматически, а соответствующая часть имущества попадала под запрещение совершать какие-либо акты и крепости. В возрасте 14 лет несовершеннолетний мог просить о назначении попечителя с правами опекуна, полноправным владельцем он становился в 21 год.

При отсутствии завещания имущество описывалось и (на протяжении полугода) давались публичные объявления о вызове наследников (и кредиторов). До вступления наследников в права управление имением передавалось дворянской опеке (для дворян) или сиротскому суду (для недворян).

Наследники доказавшие свои права и вступившие во владение могли произвести «полюбовный» раздел имущества («натуральный» - каждый наследник получал часть имущества или «долевой» - имущество оставалось в общем владении, но каждый наследник считался собственником соответствующей доли) - в 2-годичный срок с момента подачи заявления кем-либо из наследников. В противном случае раздел производился по закону в судебном порядке.

В первой половине XIX века раздел в большинстве случаев происходил «долевым» способом - из 78 разделов 50 (64%) были долевыми. Долевые разделы значительно увеличивали число владельцев - в результате разделов их число выросло с 50 до 190 человек, и, поскольку предполагали раздел доходов, создавали благоприятную почву для конфликтов и новых разделов.

Раздел имущества сопровождающийся выходом совладельцев из владения напротив сокращал число собственников - в 20 известных случаях из дела вышли 34 лица. «Выдел» мог быть денежным - бывший владелец получал определенную сумму единовременно или фиксированный ежегодный платеж или натуральным - выделявшемуся владельцу передавалась незаводская недвижимость (имения, городские дома и пр.) входившая в состав владения.

Возможен был также раздел с выделом кому-либо из совладельцев целого горнозаводского округа или самостоятельных заводов. В первой половине XIX века имелось 7 таких случаев, все они касались старинных родов владевших несколькими округами одновременно.

Реже всего встречался «натуральный» раздел горнозаводского округа на части. В первой половине XIX века имелся лишь один подобный прецедент.

Управление и роль владельцев

читать дальше

В XVIII веке, на этапе становления уральской промышленности, заводчики обычно сами непосредственно руководили своими заводами. Однако уже со второй половины столетия, по мере оформления горнозаводских округов и формирования соответствующей администрации, нужда в непосредственном присутствии владельца на заводах все более уменьшалась. В первой половине XIX века большинство владельцев на заводах уже не жило, пребывая в основном в столицах. Этому способствовали и перемены в образе жизни и менталитете владельческих семей - происходило «одворянивание» семейств вышедших из других сословий, сопровождавшееся сменой жизненных ориентиров.

Владельцы управляли округами дистанционно, сочетая владение заводами с государственной службой и общественной деятельностью разного рода и объективно все более отдалялись от своих предприятий, что в перспективе вело не только к утрате интереса к ним, но и к утрате способности адекватно руководить их деятельностью.

Система управления заводами в XIX веке включала центральное правление (располагавшееся обычно по месту жительства владельца), заводские правления на местах и конторы по продажам продукции в торговых центрах империи и за границей.

Владелец осуществлял общее руководство через центральное правление лично или (в случае долгого отсутствия - заграничных поездок и пр.) через доверенное лицо.

Наличие многочисленных совладельцев усложняло схему управления. При согласии между ними реальное управление передавалось одному из совладельцев (остальные ограничивались получением дохода и общих сведений о работе заводов), могли также формироваться руководящие структуры с долевым представительством совладельцев.

Отсутствие согласия между владельцами обычно вело к дезорганизации управления, преодолеваемой обычно лишь вмешательством государства.

Большинство заводчиков уже в первой половине XIX века испытывали нехватку оборотных средств и запасных капиталов, пополнявшихся за счет займов на стороне, в основном в Государственном Заемном банке (ок. 55% общего размера ссуд), а также столичных сохранных казнах (кредитовавших в основном вотчинников) и Коммерческом банке (кредитовавшем в основном посессионеров). Значительные суммы занимались также у частных кредиторов (включая иностранные банки).

Финансовые и прочие проблемы нередко заканчивались продажей заводов. В первой половине XIX века расстались со своей собственностью владельцы и совладельцы 21 горнозаводского округа (один из которых продавался дважды, а другой трижды). Почти все эти округа были посессионными.

При необходимости казна назначала принудительную продажу округа. С конца XVIII века и до 1861 года на продажу выставлялись 17 горнозаводских округов, причем шесть - два и более раза. Шесть округов в итоге были проданы целиком и пять - ликвидированы с распродажей имущества. Владельцам оставшихся шести удалось избежать продажи.

Иногда несостоятельные владельцы сами просили казну принять их заводы в казенное управление, однако лишь в одном случае казна согласилась принять заводы у владельца. В трех случаях владельцы добровольно соглашались на учреждение попечительства (что, впрочем, не решило их проблем).

Все более значительную часть средств владельцев забирали социальные расходы - помимо предписаной законом заботы о крепостных, многие владельцы тратили деньги на разного рода попечительство, как из идеалистических, так и из чисто практических соображений - пытаясь предотвратить волнения на заводах и повысить их производительность. В демидовском Нижнетагильском округе на 1848 год 70% расходов составляли траты на содержание рабочих и служащих, а также разнообразное попечительство.

Жалобы рабочих могли привести к введению казенного присмотра на поссессионных и опекунства на владельческих заводах (хотя обычно и то и другое было следствием целого ряда грехов владельцев). В описываемый период казенный присмотр, в списке причин введения которого были жалобы рабочих, учреждался 5 раз, а опека - не менее четырех раз. В нескольких случаях дело доходило до ссылки владельцев.

При необходимости над заводами устанавливался внешний контроль - в форме опеки, попечительства, казенного присмотра и казенного управления.

Опекунское управление возлагалось на опекунов назначенных соответствующей уездной дворянской опекой. Помимо умения управлять заводами потенциальный опекун должен был обладать и определенным состоянием, поскольку поправка дел на заводах обычно требовала и вложения капиталов. Среди слабого и немногочисленного уральского дворянства подобных лиц как правило не находилось, что предопределяло малоуспешность опеки. В некоторых случаях Горное правление оказывало помощь опекам, назначая в их состав горных чиновников и выделяя денежное пособие, однако это происходило далеко не всегда и нередко вызывало дополнительные сложности, приводя к конфликтам опекунов и чиновников.

Влиятельные заводчики добивались открытия опекунского управления в Петербурге или Москве, где опеки состояли из знатных и влиятельных особ и были способны найти необходимые капиталы. В состав таких опек нередко включались близкие родственники, что повышало ответственность опекунов и сами они больше походили на попечительства.

Попечительство учреждалось по личной просьбе владельцев, утверждалось императором и принимало на себя «управление и распоряжение всем без изъятия имением» владельцев «непосредственно и без их участия» за установленную долю дохода в пользу попечителей (5%), но без права заклада и продажи. Заводовладельцу при этом назначалась некоторая сумма «на содержание». В роли попечителей как правило выступали представители высшей столичной бюрократии, управляашие заводами дистанционно. Выбор влиятельных попечителей обуславливался обычно желанием добиться с их помощью разнообразных льгот и привилегий для заводов.

Стандартный казенный присмотр включал наблюдение горного чиновника «за правильностью расходов, необходимых на горнозаводское производство, за выделкой металлов в том смысле, чтобы она против предшествующих годов не уменьшалась и за выгодною продажей сих металлов». Ему поручалось также «составление сметы заводскому действию на текущий год с предоставлением ее Уральскому Горному правлению, доставление ежемесячных ведомостей о действии заводов и приисков, а по истечению года – отчета по данным для сих формам». При этом по закону чиновник не мог «входить в дела по хозяйственному распоряжению заводами», которые оставались в компетенции частного управления. Подобный присмотр не давал никаких преимуществ заводам и лишь осложнял управление ими, приводя к дополнительным конфликтам между владельцами и горными властями и дискредитируя владельцев в глазах контрагентов.

Более эффективным был полный казенный присмотр, при котором под полный контроль казны переходили заводские финансы.

Наиболее эффективным способом внешнего контроля было казенное управление при котором заводы переводились под полный контроль казны и финансировались государством. Казенное управление, как правило, устанавливалось до продажи пришедших в упадок заводов с публичных торгов, но в случае затруднений с продажей могло быть сохранено и на более длительные сроки (от 7 до 25 лет). При всей своей эффективности казенное управление требовало значительных расходов со стороны казны и последняя прибегала к нему весьма неохотно.

В целом за описываемый период какие-либо формы казенного и общественного контроля испытали на себе владельцы 32 округов. Чаще всего это было опекунство - 19 опек (не считая опеки малолетних) над 13 округами (8 посессионными и 5 владельческими). Далее шли казенный присмотр - 16 случаев в 14 округах (9 посессионных и 5 владельческих) и казенное управление - 12 случаев (в пяти случаях устанавливалось скорее по ошибке, чем по действительной необходимости, и вскоре заменялось присмотром, опекой или возвращением владельцу).

Чаще всего государство вмешивалось в дела посессионных округов - 75% из них за описываемый период подвергалось каким-то формам контроля (владельческих - 45%). С годами интенсивность вмешательства государства все более возрастала, в основном впрочем за счет малоэффективных опек и присмотров.

Среди посессионных округов «рекордсменами» являлись Кагинские (три казенных присмотра, одно казенное управление, две опеки и продажа с публичных торгов), а среди владельческих - Таишеские (аренда, казенный присмотр, опека, конкурсное управление, продажа с публичных торгов), Пожевско-Никитинские (три казенных присмотра, опека, попечительство) и Каноникольский (казенное управление, казенный присмотр и две опеки) заводы.

Из общего числа заводчиков первой половины XIX века лишь примерно 10%, по мнению автора, можно отнести к категории «ответственных и компетентных». Среди этой группы заводчиков, в целом справлявшихся со своими обязанностями по владению и управлению заводами, преобладали представители «старинных» родов.

Подавляющее большинство заводчиков (80%) автор относит к группе «некомпетентных, но осознающих свою ответственность». Эти владельцы уже не имели способностей, возможностей или желания выступать в сложной роли заводчика, однако не утратили чувства ответственности «если не за заводы, то хотя бы за собственную судьбу, тесно связанную с судьбой заводов».

Осознавая свою некомпетентность, они предпринимали разнообразные попытки выйти из сложившегося положения. Часть из них («устранившиеся от владения») предпочла расстаться с заводами путем продажи, передачи более способным совладельцам или полного закрытия. Другая часть («устранившиеся от управления») передала реальное управление совладельцам, родственникам или наемным специалистам.

К типу «некомпетентных, но ответственных» заводчиков относилась и большая часть новых владельцев («прожектеров»). Заводы они большей частью приобретали по случаю (с публичных торгов, у разорившихся владельцев по пониженной цене или в рассрочку), не вполне представляя специфику владения и сложности управления горнозаводскими округами. Столкнувшись с реалиями владения они большей частью расставались с заводами или закрывали их.

Остальных владельцев (10%) автор относит к группе «некомпетентных и безответственных». Часть из них («агрессивные владельцы») крепко цеплялась за фактически доведенные до банкротства заводы, конфликтуя с совладельцами и властями. Другая часть («индифферентные владельцы») фактически никак не интересовалась судьбой заводов.

Типичным владельцем первой половины XIX века оказывается, таким образом, «некомпетентный, но ответственный» заводчик из «старинного» рода, все более сконяющийся к роли рантье.

Кризис уральской промышленности, в острую форму перешедший уже во второй половине XIX века, наметился, по мнению автора, уже в первой половине столетия. Позитивный потенциал горнозаводской системы уже в это время оказался исчерпанным и распад ее начался с наиболее уязвимого и неустойчивого элемента - заводчика.

«Старинные роды»

читать дальше

Местами дополнено по другим работам автора - Уральские заводчики во второй половине XIX – начале XX в.: владельцы и владения. Екатеринбург: УрО РАН, 2013 и Горнозаводские округа на Урале: формирование и состав в XVIII – начале XX в. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2015. № 2 (139).

Демидовы

читать дальше

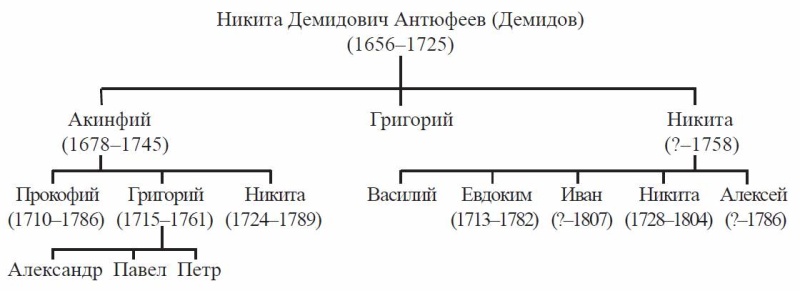

Демидовы появились на Урале в 1702 году, когда основателю рода, Никите Демидовичу Антюфееву / Демидову (1656 - 1725) был передан казенный Невьяновский завод. Выстроенную на Урале металлургическую империю Н. Демидов-ст. передал старшему сыну Акинфию Никитичу Демидову (1678 - 1745), еще более ее расширившему. Акинфий завещал все свои 18 заводов младшему сыну Никите, однако после смерти отца другие сыновья оспорили завещание и заводы были поделены на три части, выделенные по принципу равенства ревизских душ и сложившихся производственных связей.

В 1758 году Прокофию Акинфиевичу Демидову (1710 - 1786) отошла «невьянская» часть, Григорию Акинфиевичу Демидову (1715 - 1761) - «суксунско-ревдинская», Никите Акинфиевичу Демидову (1724 - 1787) - «нижнетагильская».

«Невьянская» часть (4 завода) уже в 1769 году была продана С. Я. Яковлеву и вышла из владения фамилии. «Суксунско-ревдинская» в 1765-1767 годах была разделена сыновьями Г. А. Демидова на «суксунскую» часть Александра Григорьевича Демидова (1737 - 1803) и «ревдинскую» часть Петра Григорьевича Демидова (1740 - 1826), к концу XVIII века оформившиеся в горнозаводские округа.

«Нижнетагильская» часть оставалась в руках потомков Н. А. Демидова, к концу XVIII столетия также оформившись в горнозаводской округ.

Младшая ветвь Демидовых вела свое происхождение от Никиты Никитича Демидова (? - 1758), младшего сына Н. Демидов-ст. Он еще в юности был выделен отцом, вел хозяйство самостоятельно и, несмотря на сопротивление отца и старшего брата, также сделался уральским металлургическим магнатом. Перед смертью Н. Н. Демидов разделил шесть своих заводов между двумя сыновьями - Ивану Никитичу Демидову (? - 1807) досталась «сергинская» часть, Никите Никитичу Демидову (1728 - 1804) - «шайтанско-кыштымская».

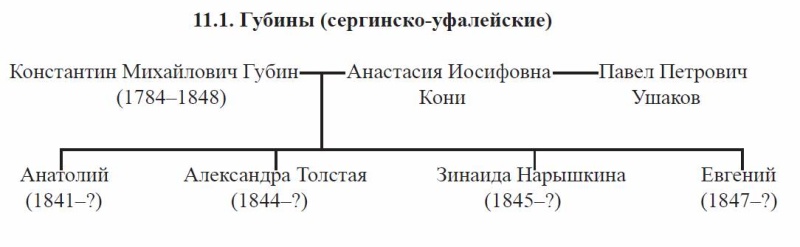

«Сергинская» часть в 1789 году была продана М. П. Губину. «Шайтанско-кыштымская» в 1767 году разделена - 2 Шайтанских завода проданы Ширяевым (и позднее оформились в одноименный округ), Кыштымские заводы (ставшие основой другого округа) после смерти Н. Н. Демидова перешли к представителю старшей ветви - П. Г. Демидову, владельцу «ревдинской» части.

Еще один сын Н. Демидова-мл., Евдоким Никитич Демидов (1713 - 1782), не получив заводов на Урале от отца, обзавелся ими самостоятельно, купив в 1760 году два Авзяно-Петровских завода и построив позднее два Кагинских. После смерти Е. Н. Демидова его владения были поделены на 2 части - Авзяно-Петровские заводы отошли Василию Евдокимовичу Демидову (? - 1803), а Кагинские - Ивану Евдокимовичу Демидову (? - 1823). Авзяно-Петровские заводы в 1796 году были проданы М. П. Губину.

Таким образом, на базе двух демидовских «империй» к началу XIX века сформировалось 9 горнозаводских округов, из которых самим Демидовым принадлежало пять - Нижнетагильский, Суксунский, Ревдинский (старшей линии) и Кыштымский и Кагинский (младшей).

Далее автор рассматривает ветви демидовского рода по отдельности.

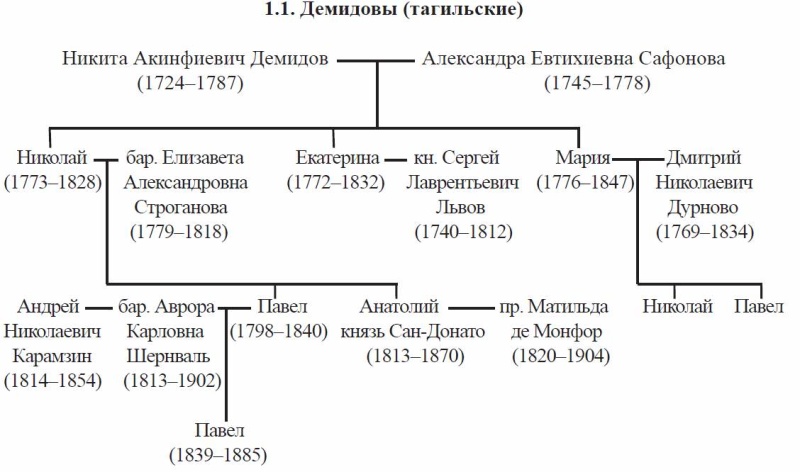

Демидовы (тагильские)

Нижнетагильский округ являлся крупнейшим и богатейшим из демидовских владений. По завещанию умершего в 1787 году Н. А. Демидова округ (8 заводов и св. 9 тыс. ревизских душ) перешел в безраздельное владение его единственного сына Николая Никитича Демидова (1773 - 1828). Обе дочери покойного получили лишь часть вотчин в европейской России, деньги и движимое имущество.

В начале своей деятельности новый владелец был склонен к огромным непроизводительным тратам, из-за чего пришлось даже заложить часть заводов, однако затем выправился и сделался одним из самых успешных заводчиков, самым богатым представителем демидовской фамилии и одним из богатейших людей империи. Выстроенная и отлаженная Н. Н. Демидовым система дистанционного управления позволяла ему успешно руководить деятельностью заводов сначала из Петербурга, а затем и из-за границы, где заводчик безвылазно обитал после 1815 года.

Н. Н. Демидов был и одним из пионеров патерналистской политики в отношении трудящихся, руководствуясь прежде всего практическими соображениями - «притеснять трудников не надобно, а держаться совершенной справедливости, ибо угнетение их более может послужить во вред мне, нежели им, от чего я теряю более, нежели они».

Н. Н. Демидов был женат на Елизавете Александровне Строгановой, младшей сестре владельца Кыновского округа барона Г. А. Строганова, от которой имел двух сыновей - Павла Николаевича Демидова (1798 - 1840) и Анатолия Николаевича Демидова (1813 - 1870).

В наследство им достались Нижнетагильский округ (9 заводов, 10,7 тыс. ревизских душ) и прочие владения отца (всего, вместе с Тагилом - св. 26 тыс. ревизских душ, более чем вдвое больше чем получил в наследство сам Н. Н. Демидов).

В 1834 году, после достижения Анатолием совершеннолетия, братья разделили между собой часть имущества, однако Нижнетагильский округ оставался в их нераздельном владении.

Главную роль в управлении заводами в первые годы играл Павел Николаевич, действовавший, в целом, в духе отца. В 1836 году братья учредили должность главноуполномоченного, которому фактически было передано руководство Тагильским округом (ее занял Н. Д. Данилов, бывший крепостной и доверенное лицо их отца, долгое время фактически руководивший делами уральских заводов), после чего их участие в управлении существенно сократилось.

В 1840 году П. Н. Демидов неожиданно скончался и его доля имущества была разделена между вдовой - Авророй Карловной Шернваль фон Валлен (1813 - 1902, шведкой по происхождению, дочерью выборгского ландсгевдинга Шернваля и приемной дочерью сенатора барона фон Валлена) получившей вдовью 1/7 и малолетним сыном Павлом Павловичем Демидовым (1839 - 1885).

Главная роль в управлении имуществом семьи после смерти старшего брата перешла к Анатолию, получившему в наследство от отца флорентийскую «дачу» Сан-Донато и с 1836 года носившего титул графа (с 1840 года - князя) Сан-Донато, пожалованный тосканским герцогом. В 1840 году он женился на Матильде де Монфор, дочери Жерома Бонапарта, младшего брата Наполеона и бывшего вестфальского короля, породнившись одновременно и с домом Романовых. Уже в 1846 году этот брак распался, Матильда де Монфор отказалась от претензий на имущество мужа в обмен на фиксированную ежегодную выплату.

Долей малолетнего П. П. Демидова до его совершеннолетия управляли опекуны, отношения с которыми у другого владельца, А. П. Демидова складывались непросто. В 1842 году он подал даже прошение о разделе имения, до которого дело впрочем не дошло.

К 1860 году Нижнетагильский округ сохранял лидирующие позиции в уральской промышленности. В год здесь выплавлялось до 1,66 млн пудов чугуна и 155 тыс. пудов меди, выделывалось до 0,943 млн пудов железа и добывалось ок. 20 пудов золота и 75 пудов платины. Годовой доход составлял ок. 1 млн руб. серебром, норма прибыли - 105%.

Общий доход владельцев (от всей собственности фамилии) за 1840 - 1856 годы составил 10 569 574 руб. серебром, из которых 2 459 086 руб. было перечислено в оборотный капитал. Средний доход владельцев (за вычетом отчислений в оборотный капитал) составлял 520 тыс. руб. в год.

Доля П. П. Демидова составила 4 018 170 руб. (включая доходы от городской недвижимости и акций - 429 763 руб.). Израсходовано из них было 2 230 311 руб., включая 319 943 руб., истраченных “на содержание” самого Павла Павловича. Из «сбереженной суммы» (1 787 858 руб.) 349 766 руб. были положены под проценты в Коммерческий банк, а 1 438 092 руб. по акту от 8 октября 1856 года отданы Анатолию Николаевичу «согласно предложения, сделанного ему опекунами», видимо, в качестве своего рода компенсации за «отход от дел».

А. Н. Демидов с годами все менее интересовался управлением заводами и в итоге решил совсем отойти от дел, передав свою долю племяннику. В 1861 году, по достижении последним совершеннолетия, был произведен «полюбовный» раздел имущества. А. Н. Демидов и мать наследника Аврора Карловна передали П. П. Демидову в полное и исключительное владение свои доли семейного имущества (общей стоимостью в 8,346 млн руб., в т. ч. заводские - 8 млн руб.) - в обмен на соответствующую компенсацию.

П. П. Демидову достались Нижнетагильский округ (12 заводов, 656 465 дес. земли, 25 580 ревизских душ) и все прочие владения семьи в России. А. Н. Демидов, помимо ранее полученных 1,4 млн руб., получал ежегодную пожизненную выплату в 350 тыс. руб. (из которых 166 тыс. шли лично ему, 50 тыс. - его бывшей жене Матильде, остальное - на благотворительные проекты) и сохранял за собой зарубежные имения. А. К. Демидова получала 100 тыс. руб. единовременно и ежегодную выплату в 60 тыс. руб.

П. П. Демидов и его наследники владели заводами до 1917 года.

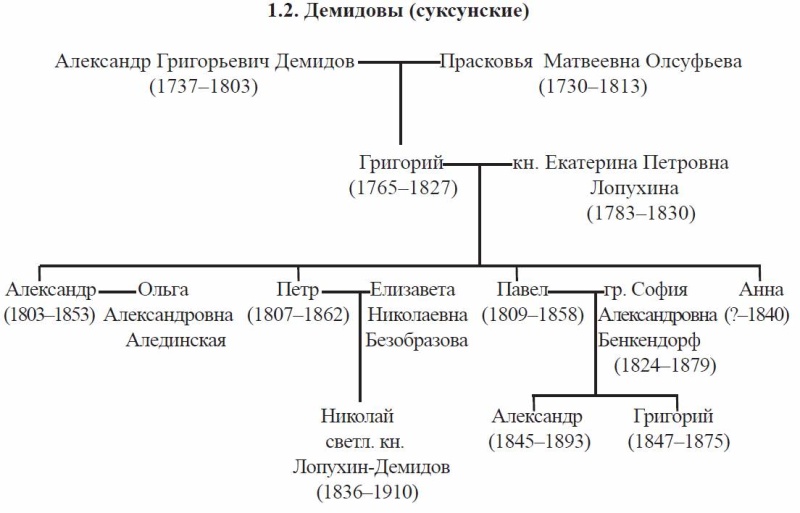

Демидовы (суксунские)

Суксунским горнозаводским округом к началу XIX века владел Александр Григорьевич Демидов (1737 - 1803). После его смерти заводы перешли к единственному сыну - Григорию Александровичу Демидову (1765 - 1827). Мать наследника, Прасковья Матвеевна (урожденная Олсуфьева) поступилась своей вдовьей долей в обмен на денежную выплату.

С управлением заводами Г. А. Демидов не справился и они постепенно приходили в упадок - к 1822 году выпуск железа сократился вдвое и заводы не смогли заплатить вовремя горную, подушную и прочие подати и «затруднялись в содержании мастеровых и рабочих людей от недостатка провианта и денег». Попытки решить проблемы за счет займов в Заемном банке под залог заводов существенных результатов не принесли.

После смерти Г. А. Демидова заводы перешли в нераздельную собственность его сыновей - Александра Григорьевича Демидова (1803 - 1853), Петра Григорьевича Демидова (1807 - 1862) и Павла Григорьевича Демидова (1809 - 1858). Их мать кн. Екатерина Петровна (урожд. Лопухина) и незамужняя сестра Анна поступились своими долями в обмен на денежную компенсацию (297 тыс. единовременно и 12 тыс. ежегодно матери и 3 тыс. ежегодно и 200 тыс. в приданое - сестре). Общая стоимость наследства (включая заводы с 7 тыс. ревизских душ и прочую недвижимость) самими наследниками оценивалась в 750 тыс. руб.

Делами заводов фактически руководил старший из братьев - Александр Григорьевич. Были сделаны новые займы, произведены определенные улучшения на заводах, однако выправить финансовое положение округа не удалось. Уже 1832 году братья предложили казне выкупить их заводы за огромную сумму - 5,6 млн руб., однако казна отказалась от этого «щедрого» предложения. В 1833 году А. Г. Демидов вышел из числа владельцев передав свою долю братьям - видимо в обмен на имения в центральных губерниях и денежную компенсацию.

Под управлением младших братьев, ранее не занимавшихся заводскими делами, заводы быстро оказались на грани банкротства. Уже в начале 1835 года братья просили об учреждении над ними казенного попечительства. Попечительство также не улучшило положения заводов - на 1838 год при казенной оценочной стоимости в 3,55 млн руб. и возможном чистом доходе в 267 - 300 тыс. руб. только Заемному банку они были должны 2,4 млн руб. Однако благодаря вмешательству влиятельных покровителей (Павел Григорьевич был женат на дочери начальника III отделения А. Х. Бенкедорфа) казна еще 10 лет поддерживала заводы на плаву предоставляя им субсидии и рассрочки по выплате долгов.

В 1848 году для спасения заводов было организовано первое на Урале акционерное общество - Товарищество Суксунских заводов, составившееся в основном из кредиторов Демидовых. Сами братья передавали свои заводы обществу и становились его акционерами.

На 1860 год Суксунские заводы (439 тыс. десятин земли в т. ч. 298 тыс. под лесами и 12 521 ревизская душа) выплавляли в среднем 309 тыс. пудов чугуна и 11,6 тыс пудов меди, получая валовый доход в 456 тыс. руб . и чистую прибыль [за вычетом расходов на управление и содержание заводов, но видимо без учета платежей по долгам] до 107 тыс. руб.

Компания существовала в основном за счет залогов, казенных ссуд и льгот по платежам и к 1862 году фактически обанкротилась - на середину 1862 года ее долг достигал 1,086 млн руб. и средств для продолжения работы заводов не имелось. В 1863 году округ был взят в казенное управление для последующей продажи с торгов, которая впрочем так и не состоялась. До 1886 года заводы находились под казенным управлением, затем были выкуплены Александром Павловичем Демидовым (сыном Павла Г. Демидова). Последний также не преуспел, в 1891 году был объявлен несостоятельным должником, а Суксунский округ распродан по частям.

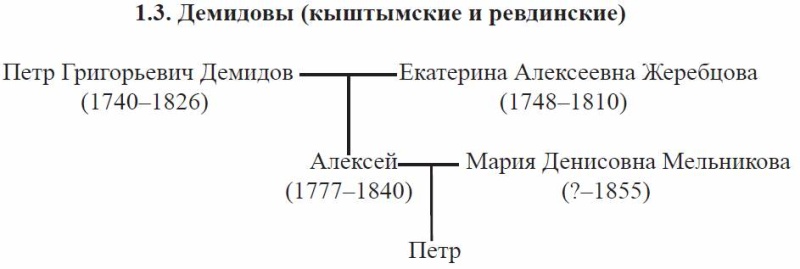

Демидовы (кыштымские и ревдинские)

Ревдинским округом к началу XIX века владел Петр Григорьевич Демидов (1740 - 1826). В 1805 году в его собственность перешли и Кыштымские заводы. Владелец последних, бездетный представитель младшей ветви рода Никита Никитич Демидов, не обнаружив видимо в ближайших родственниках желания заниматься заводами, завещал их двоюродному племяннику.

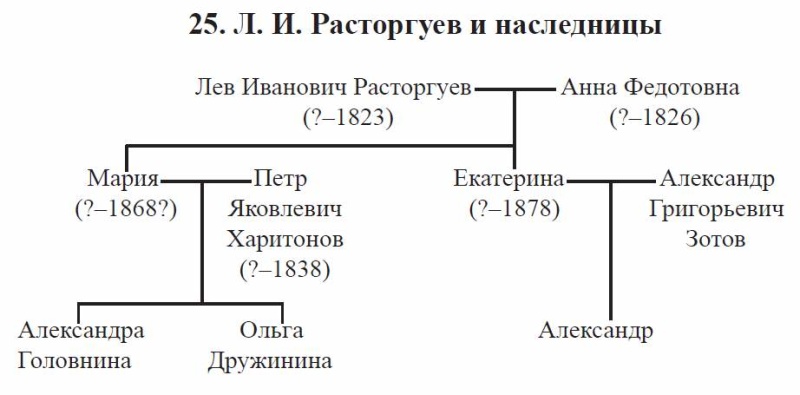

Вскоре с заводами решил расстаться и сам П. Г. Демидов. Ревдинский округ был в 1808 году продан верхотурскому купцу А. В. Зеленцову, а Кыштымский в 1809 году - вольскому купцу 1-й гильдии Л. И. Расторгуеву. Обе сделки были осуществлены в довольно оригинальной форме - покупатели формально брали в долг у Демидова 1,48 и 1,251 млн руб. соответственно, обязуясь вернуть их частями в течении 7-8 лет.

Л. И. Расторгуев свои обязательства выполнил и Кыштымский округ перешел к нему окончательно. А. В. Зеленцов с управлением заводами не справился и уже в 1811 прекратил платежи. В 1815 году, по истечеии срока действия закладной, Демидов подал иск, требуя возвращения заводов. Из-за активного сопротивления Зеленцова и его наследников дело затянулось на много лет и только в 1829 году Ревдинские заводы были переданы в управление, а в 1833 году - в собственность наследнику умершего к тому времени П. Г. Демидова Алексею Петровичу Демидову (1777 - 1840).

А. Г. Демидов отказался от первоначального намерения продать заводы и управлял ими с помощью наемных «менеджеров». После его смерти заводы перешли в собственность жены - Марии Денисовны Демидовой (урожденной Мельниковой, ? - 1855), передавшей управление одному из зятьев - Б.Н. Дюклу. Последний управлял довольно успешно, преодолев «стесненное» финансовое положение заводов. После смерти владелицы заводы перешли к ее младшему сыну - Петру Алексеевичу Демидову. С управлением заводами он не справился, в 1865 году они были взяты в опеку, а в 1873 году проданы красноярскому купцу 1-й гильдии Г. М. Пермикину.

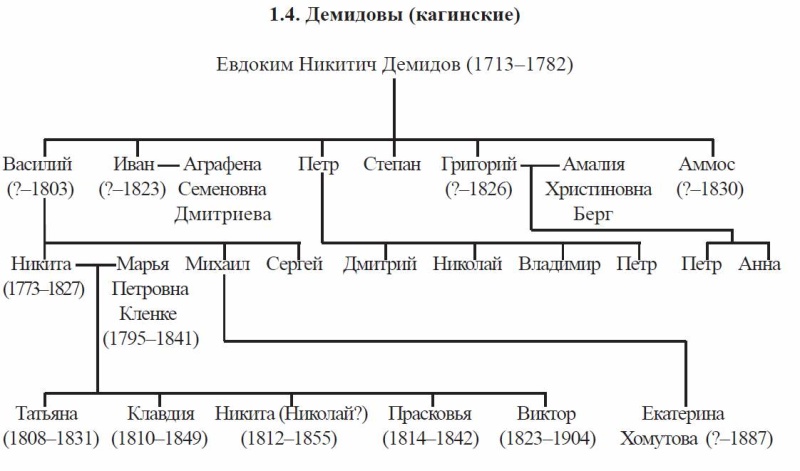

Демидовы (кагинские)

Небольшие Кагинские заводы (ежегодное производство - 80 тыс. пудов чугуна и 60 тыс. пудов железа) к началу XIX века принадлежали Ивану Евдокимовичу Демидову (? - 1823). Из-за нехватки средств владелец почти не занимался производством и заводы постепенно приходили в упадок. После смерти бездетного И. Е. Демидова свои права на его имущества заявила большая группа наследников (вдова, братья, племянники, племянницы) численность которой со временем только возрастала. Наследники не могли договориться между собою, что породило многолетний конфликт, в который со временем втягивались все новые участники. Так, часть наследников продала свои доли совладельцу Белорецких заводов А. И. Пашкову, втянув в конфликт и его самого и его наследников. Сами заводы то отдавались в опеку, то под казенный присмотр, то под казенное управление, периодически снимаемые, но затем вводимые вновь.

Дело в итоге завершилось продажей заводов с публичных торгов. В октябре 1855 года Кагинские заводы (обременные долгом в 300 с лишним тысяч рублей) были проданы петербургскому купцу 2-й гильдии М. Ф. Гротену - всего за 65 тыс. руб.

Яковлевы

читать дальше

[Основатель династии, осташковский крестьянин Савва Яковлевич Яковлев (1712 - 1784), начав с уличной торговли, сделался одним из виднейших предпринимателей империи, став и крупнейшим металлургическим магнатом. В 1766 - 1779 годах он купил 16 уральских заводов у других владельцев (Алапаевские у А. Г. Гурьева, Холуницкие и Уинские - у А. И. Глебова, Невьянские - у П. А. Демидова, Уткинские - у С. П. Ягужинского и Верх-Исетский - у Р. И. Воронцова) и сам построил еще шесть].

После смерти С. Я. Яковлева его империя (22 уральских завода, 3 ткацких и бумажная фабрики, 37 торговых лавок, городские дома, имения, капиталы и пр.), общей стоимостью ок. 4,8 млн руб. была разделена между многочисленными наследниками - вдовой, тремя сыновьями, шестью внуками и двумя внучками. Раздел сопровождался многолетними конфликтами между наследниками.

Уральские заводы в 1787 году были поначалу разделены на 4 части - «шуралинскую» вдовы М. И. Яковлевой и три сыновьи части - «невьянскую» - П. С . Яковлева, «верх-исетско-холуницкую» - И. С . Яковлева и «алапаевско-уинскую» - С. С. Яковлева. Раздел производился по принципу равенства ревизских душ и с нарушением установившихся производственных связей. В 1788 году «шуралинская» часть была куплена И. С. Яковлевым и присоединена к «верх-исетской».

Дети умершего в 1781 году старшего сына Саввы Яковлева Михаила Саввича (сыновья Николай, Иван, Михаил, Сергей, Григорий и Савва и дочери Мария и Анна), т. н. «Михайловичи» получили «ярославскую» часть (ткацкие фабрики и пр.).

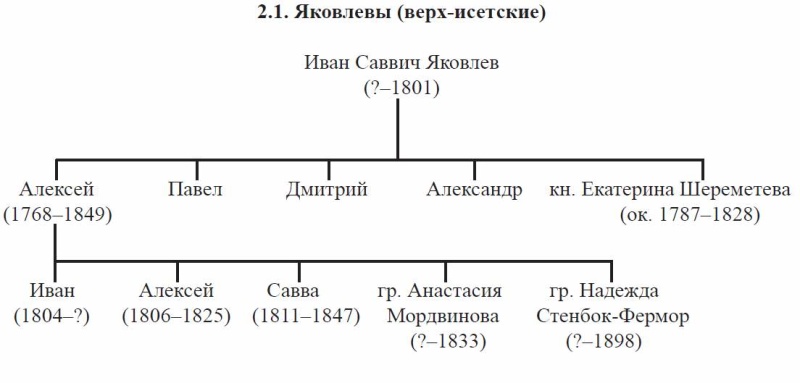

Яковлевы (верх-исетские)

«Верх-исетско-холуницкая» часть наследства досталась Ивану Саввичу Яковлеву (? - 1801). В 1788 году он купил у матери еще и «шуралинскую» часть, объединив ее с собственной и сделавшись крупнейшим наследником отца. Покупка «шуралинской части» сопровождалась конфликтом и тяжбой с другим братом - П. С. Яковлевым, окончившимся только со смертью последнего.

После смерти И. С. Яковлева фактическое руководство заводами перешло к его старшему сыну Алексею Ивановичу Яковлеву (1768 - 1849). Позднее он скупил доли всех остальных наследников, кроме брата Александра. В 1806 году Алексей и Александр Ивановичи произвели формальный раздел - Алексей сохранил за собой Верх-Исетский округ и часть Невьянского (см. ниже), а Александр получил отдельный Холуницкий округ (см. ниже).

А. И. Яковлев благополучно владел Верх-Исетским округом более 40 лет. Живя в Петербурге владелец пристально следил за делами округа, в отношении трудящихся придерживаясь патерналистской линии в духе Демидовых.

Наследниками А. И. Яковлева, пережившего большую часть своих детей, стали сын Иван Алексеевич Яковлев (1804 - 1882) и дочь Надежда Алексеевна, в замужестве графиня Стенбок-Фермор (? - 1898). Наследники разделили прочее движимое и недвижимое имущество, однако заводы сохранили в нераздельной собственности. В 1852 году гр. Н. А. Стенбок-Фермор уступила свою долю (1/14) брату в обмен на денежную выплату (50 тыс. руб. ежегодно)

И. А. Яковлев вполне благополучно владел заводами 10 лет, однако в 1862 году решил уступить их сестре. По новому разделу гр. Н. А. Стенбок-Фермор получала Верх-Исетский округ [701 тыс. десятин земли, в т. ч. 401 тыс. под лесами, 15,7 тыс. ревизских душ, св. 700 тыс. пудов чугуна в год], а И. А. Яковлев сохранял третью часть Невьянских заводов (ок. 3 тыс. ревизских душ, после его смерти также отошли сестре). Общая стоимость наследства оценивалась в 10 млн руб. серебром (в т. ч. 9,7 млн - заводы).

Гр. Н. А. Стенбок-Фермор владела округом вплоть до кончины в 1898 году.

А. И. Яковлев (холуницкий)

Как уже отмечалось выше, по разделу 1806 года Холуницкий округ отошел к Александру Ивановичу Яковлеву. Округ (372 тыс. десятин) был весьма богат ресурсами и новый владелец прилагал большие усилия по его развитию, к 1815 году выстроив 3 завода вдобавок к трем уже имеющимся и доведя производство до 435 тыс. пудов чугуна и 178 тыс. пудов железа. Основным препятствием на пути развития заводов стала нехватка рабочей силы, попытки владельца решить проблему за счет покупки крестьян к заводам успеха не имели и заводчику приходилось широко использовать вольнонаемных государственных крестьян, регулярно срывавших выполнение взятых ими подрядов (на поставки руды и пр.).

Финансовое положение заводов ухудшалось, пытаясь поправить дело владелец залез в неоплатные долги (на 1834 год - 3,7 млн руб. казне и 175 частным кредиторам) и в 1829 году заводы были взяты в казенное управление, в 1831 году сменившееся специально созданной Комиссией по управлению заводами надворного советника Яковлева. Добиться улучшения ситуации не удалось и в 1837 году округ (5 заводов, 1 544 ревизских души, всего по оценке - 1,56 млн руб.) был выставлен на торги. В январе 1838 года он был приобретен золотопромышленником и владельцем винокуренных заводов Д. Д. Пономаревым за 997 тыс. руб. и в декабре 1839 года, несмотря на сопротивление прежнего владельца и его кредиторов, окончательно передан покупателю.

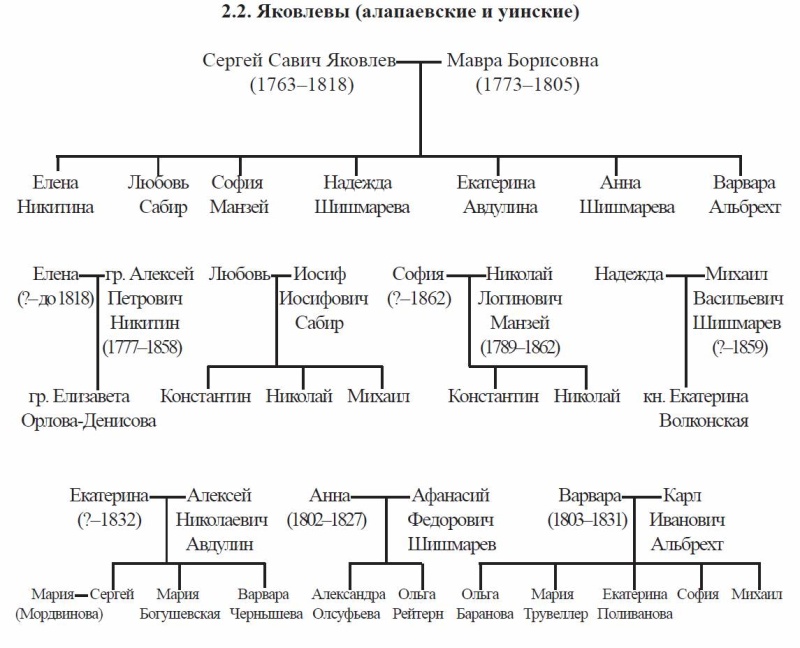

Яковлевы (алапаевские и уинские)

Единоличным собственником «алапаевской части» (9 заводов) после раздела наследства С. Я. Яковлева стал Сергей Савич Яковлев (1763 - 1818). Сыновей он не имел и «наследницами его стали шесть дочерей - Любовь (замужем за генерал-майором Иосифом Иосифовичем Сабиром), София (за генерал-майором Николаем Логиновичем Манзеем, сыном директора Вышневолоцкого канала), Надежда (за гвардии штаб-ротмистром Михаилом Васильевичем Шишмаревым), Екатерина (за генерал-майором Алексеем Николаевичем Авдулиным), Анна (за штабс-капитаном Афанасием Федоровичем Шишмаревым) и Варвара (за генерал-майором Корпуса инженеров путей сообщений Карлом Ивановичем Альбрехтом), а также внучка Елизавета (дочь уже умершей старшей дочери Елены), за которую отвечал отец и опекун, в будущем генерал от кавалерии граф Алексей Петрович Никитин».

Со временем число наследников еще более увеличилось. «После Н. С. Шишмаревой, умершей в конце 1850-х гг., ее доля перешла мужу и дочери - Екатерине Михайловне, жене генерал-майора князя Петра Григорьевича Волконского. После А. С. Шишмаревой, умершей в 1827 г., - двум ее дочерям - Александре Афанасьевне (замужем за свитским генерал-майором Федором Сергеевичем Чернышевым, потом за Дурасовым) и Ольге Афанасьевне (замужем за полковником Александром Матвеевичем Олсуфьевым). После В. С. Альбрехт, умершей в 1831 г., - мужу, сыну штаб-ротмистру Михаилу Карловичу и четырем дочерям - Ольге Карловне (замужем за генерал-лейтенантом фон Рейтерн), Марии Карловне (замужем за коллежским советником Николаем Карловичем фон Барановым), Екатерине Карловне (замужем за генерал-майором Трувеллер) и Софье Карловне (замужем за поручиком Поливановым). После Л. С. Сабир - мужу и трем сыновьям - Константину, Николаю и Михаилу Иосифовичам Сабирам.

После Е. С. Авдулиной, умершей в 1832 г., - сыну коллежскому асессору Сергею Алексеевичу и двум дочерям - Марии Алексеевне (замужем за ротмистром Дмитрием Васильевичем Богушевским) и Варваре Алексеевне.

После смерти С. А. Авдулина часть его долей перешла вдове Марии Алексеевне (вторично вышедшей замуж за надворного советника Семена Александровича Мордвинова) и сестрам, которые продали их графу А. П. Никитину, мужу умершей еще до раздела 1818 г. Е. С. Яковлевой. Кроме части Авдулина ему перешли доли С. К. Поливановой и полковника М. И. Сабира. После смерти Никитина в 1858 г. эти паи прибавились к доле его дочери Елизаветы Алексеевны, которая была замужем за генерал-адъютантом, походным атаманом казачьих войск графом Федором Васильевичем Орловым-Денисовым. В 1851 г. М. К. Альбрехт, а в 1853 г. К. И. Альбрехт продали свои части всем совладельцам».

Общее число совладельцев таким образом к 1861 году увеличилось с 7 до 14. Семейной собственностью управляло Общее правление имениями наследников С. С. Яковлева, располагавшееся в Петербурге. До 1857 года правление состояло из владельцев и их поверенных, представлявших 7 семейных ветвей и имевших равные права. Позднее, в связи с ростом числа наследников схема управления была изменена. Все имение (Алапаевский и Уинский округа и треть Невьянского, городские дома и село в Ярославской губернии) было разделено на 1176 паев. Владельцы последних составляли Общее собрание владельцев. Право голоса давали три пая, владелец 60-167 паев получал два голоса, 168 и более - три. Собрание избирало Главное правление (5 членов и 3 кандидата в члены) на 5 лет.

Крупнейшей владелицей к 1861 году была гр. Е. А. Орлова-Денисова (327 8/15 паев), далее шли С. С. Манзей и княгиня Е. М. Волконская (по 182 14/15), А. А. Чернышева и О. А. Олсуфьева (по 91 7/15), М. А. Богушевская и В. А. Авдулина (44 4/15). И. И. Сабир владел 26 2/15 долями, а его сыновья К. И. и Н. И. Сабиры - по 52 4/15. Сестрам О. К. фон Рейтерн, Е. К. Трувеллер и М. К. фон Барановой принадлежали по 19 9/15 и, наконец, М. А. Мордвиновой - 22 4/15 долей.

Несмотря на многочисленность совладельцы не только как-то уживались друг с другом, но и достаточно успешно управляли своей собственностью. Хозяйство Алапаевского круга было полностью перестроено - к началу 1850-х вместо прежних семи заводов здесь действовали четыре (в т. ч. 2 новопостроенных) и округ производил до 1 млн пудов чугуна и 770 тыс. пудов железа в год, войдя в число ведущих хозяйств.

[В предреформенные годы положение заводов ухудшилось из-за общего кризиса уральской промышленности. К 1859 году их долги доходили до 900 тыс. руб. Тогда же в число собственников заводов вошел мензелинский купец первой гильдии, крупный торговец металлами и золотопромышленник Василий Никитич Рукавишников. Последний приобрел 96 долей ранее принадлежавших М. К. Альбрехт и К. И. Альбрехтам и играл позднее большую роль в управлении и финансировании заводов].

Отдаленный (450 верст от Алапаевска) Уинский округ с маломощными Уинским и Шермяитским медеплавильными заводами владельцы развивать не стремились. В 1853 году округ был переведен из владельческого в посессионные, с соответствующим ростом податей. Попытки владельцев закрыть заводы, переведя часть рабочих в Алапаевск успеха, из-за сопротивления самих рабочих, не имели и в 1859 году округ был продан графине О. Н. Рошефор.

Яковлевы (невьянские)

«Невьянской» частью по разделу 1787 года владел Петр Саввич Яковлев (1754 - 1802 или 1809). Детей он не имел и после смерти в 1802 или 1809 году Невьянский округ перешел в совместную собственность других яковлевских наследников - брата Сергея Саввича (владельца «алапаевской» части), племянника Алексея Ивановича (владельца «верх-исетской» и «шуралинской» частей) и племянников Николая, Ивана, Михаила, Григория и Саввы Михайловичей (владельцев «ярославской» части). Позднее число совладельцев существенно возросло и к 1857 году «алапаевская» группа была представлена 14 лицами, «верх-исетская» - двумя, а «Михайловичи» - уже 24 лицами.

Заводами управляло Общее правление Невьянских заводов в Петербурге, в состав которого входило по одному представителю от каждой группы. К 1861 году владение было организовано по долевому принципу - было разделено на 1 050 долей, по 350 у каждой группы владельцев, распределясь частями внутри каждой из групп. Часть паев «алапаевской» группы к 1861 году была уже куплена вышеупомянутым В. Н. Рукавишниковым, владевшим 35 5/7 пая и собиравшемуся расширить свое присутствие.

Невьянский округ особенно сильно пострадал от раздела 1787 года и испытывал нехватку леса, сдерживавшую его развитие. В 1849 году владельцам было предписано для экономии лесов сократить выработку железа на треть (до 240 тыс. пудов в год).

Не менее существенной проблемой была финансовая несостоятельность одной из групп совладельцов - «Михайловичей». Последние с 1840-х годов не вылезали из финансовых проблем, постоянно попадая под какие-либо санкции, что непосредственно отражалось и на положении Невьянского округа. Так, в 1852 году часть «Михайловичей» была взята в казенный присмотр, для уплаты долгов членов этого клана и т. п.

Наследники И. Б. Твердышева и И. С. Мясникова

читать дальше

Еще одна металлургическая империя была создана на Урале симбирскими купцами Иваном Борисовичем Твердышевым (1690 - 1773) и Иваном Семеновичем Мясниковым (1710 - 1780), компаньонами и родственниками (Мясников был женат на сестре Твердышева).

В 1782 году, уже после смерти обоих основателей, был произведен раздел наследства. Младшему брату и компаньону И. Б. Твердышева Якову Борисовичу Твердышеву (1693 - 1783) досталось 5 медных заводов, а его четырем племянницам - дочерям И. С. Мясникова Ирине, Дарье, Аграфене и Екатерине - 4 железных.

После смерти Я. Б. Твердышева в 1783 - 1784 годах был произведен новый раздел - четыре его завода перешли к племянницам, а один (Преображенский) - брату вдовы Я. Б. Твердышева, оренбургскому купцу Д. К. Крашенинникову (в счет вдовьей доли).

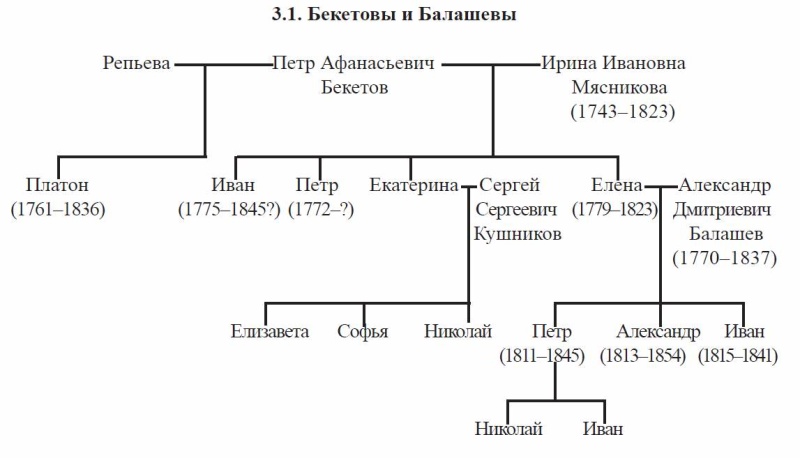

Бекетовы и Балашевы

Старшей из дочерей И. С. Мясникова Ирине Ивановне Бекетовой (1743 - 1823) достались 2 железных (Симский и Миньярский) и Богоявленский медный заводы (в начале XIX века - 150-200 тыс. пудов чугуна, 100 - 150 тыс. пудов железа и до 10 тыс. пудов меди, 4 450 ревизских душ).

Умершая в 1823 году владелица не оставила завещания и по закону ее заводы перешли во владение сыновей - Петра Петровича Бекетова (1772 - ?) и Ивана Петровича Бекетова (1775 - 1845). По разделу 1824 года Петру достался Богоявленский медный (1201 рев. душа), а Ивану - Симские железные (3236 рев. душ).

И. П. Бекетов заводами заниматься не стремился и в 1830 году продал Симские заводы мужу своей покойной сестры Елены, бывшему министру полиции Александру Дмитриевичу Балашеву (1770 - 1837). Последний оставил их сыновьям Петру Александровичу Балашеву (1811 - 1845), Александру Александровичу Балашеву (1813 - 1854) и Ивану Александровичу Балашеву (1815 - 1841). После гибели на Кавказе бездетного Ивана его часть перешла к братьям Петру и Александру. Последние в 1845 году разделили имущество и Симские заводы перешли в собственность Петра. В том же году он умер оставив заводы малолетним сыновьям Николаю Петровичу Балашеву (1840 - 1931) и Ивану Петровичу Балашеву (1842 - 1924).

Несмотря на частую смену владельцев Симские заводы успешно развивались и к середине XIX века входили в число наиболее успешных горнозаводских хозяйств, выделывая до 335 тыс. пудов чугуна и до 200 тыс. пудов железа.

Богоявленский медный завод некоторое время без особого успеха управлялся П. П. Бекетовым. Уже в 1828 году он попал под опеку, а в 1834 году был продан владельцем статс-даме Е. А. Пашковой, вдове его двоюродного брата В. А. Пашкова.

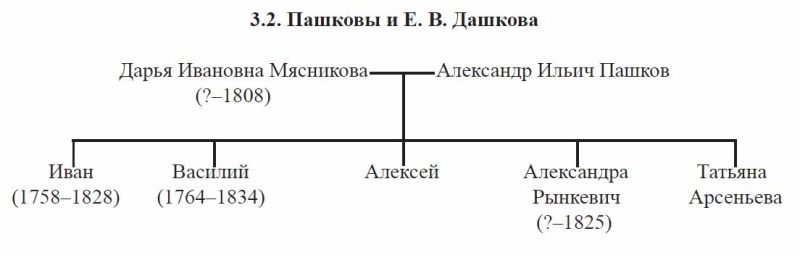

Пашковы и Е. В. Дашкова

Другой дочери И. С. Мясникова - Дарье Ивановне Пашковой (? - 1808) по разделу достались Белорецкий железный и Воскресенский медный заводы. Позднее заводчица, управлявшая имением вместе с мужем, коллежским асессором Александром Ильичем Пашковым, раширила свои владения, построив железоделательный Тирлянский завод и купив у племянника Н. А. Дурасова Верхоторский медный.

Еще при жизни владелицы ее наследство было разделено между сыновьями. Белорецкий и Тирлянский заводы достались Ивану Александровичу Пашкову (1758 - 1828), Воскресенский и Верхоторский - Василию Александровичу Пашкову (1764 - 1834). Третий из братьев (Алексей Александрович) получил незаводскую часть наследства и денежную компенсацию. В 1809 году, уже после смерти родителей, раздел заводов был завершен окончательно.

После смерти И. А. Пашкова его наследниками остались вдова Евдокия Николаевна (урожденная Яфимович), четыре взрослых сына - Андрей, Егор, Николай, Сергей и незамужняя дочь Александра (еще три дочери прав на наследство уже не имели). Разделиться наследники не смогли и заводами фактически управлял старший из сыновей - Андрей Иванович Пашков (1792 - 1850). Правление и И. А. и А. И. Пашкова сопровождались многочисленными конфликтами с заводскими работниками и горными властями. После 1830 года к ним добавился затяжной конфликт вокруг демидовских Кагинских заводов (см. выше) половину которых пытался приобрести А. И. Пашков. Этот конфликт вероятно подорвал финансовое положение Пашкова - в 1836 и 1837-1838 годах над Белорецкими заводами устанавливался казенный присмотр. В 1840 году заводы попали в опеку, окончательно подорвавшую их финансовое положение.

После смерти А. И. Пашкова, остававшиеся у него 3/7 Кагинских заводов перешли к дочерям и в 1855 году были проданы с публичных торгов. Белорецкие же заводы перешли в общую собственность младших братьев - Николая Ивановича Пашкова (1800 - 1873) и Сергея Ивановича Пашкова (1801 - 1883). В 1854 году опека была снята и положение заводов начало выправляться, однако реформа 1861 года снова их подкосила. В 1863 году обремененные долгами заводы вновь были взяты в опеку, в 1872 году переданы конкурсному управлению и в 1874 году проданы акционерному «Обществу Белорецких железоделательных заводов Пашковых» за 999 тыс. руб.

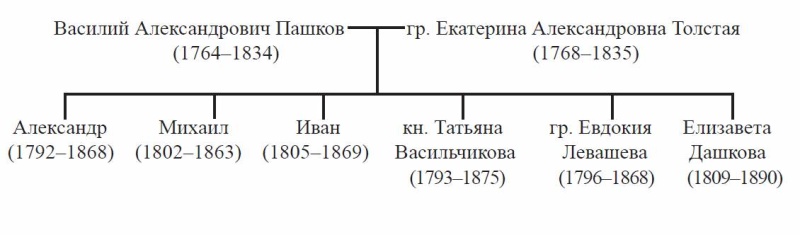

Обер-егермейстер и председатель Департамента экономии Государственного Совета Василий Александрович Пашков (1764 - 1834) относительно благополучно владел полученными при разделе Воскресенским и Верхоторским медными заводами четверть века. К середине 1830-х они производили до 40 тыс. пудов меди в год и считались одними из крупнейших на Урале. После смерти В. А. Пашкова заводами недолго управляла его энергичная вдова Екатерина Александровна (урожденная гр. Толстая), успевшая прикупить у своего деверя П. П. Бекетова Богоявленский завод с 1 812 ревизскими душами и почти 60 тыс. дес. земли за 2,5 млн руб. ассигнациями.

После ее смерти заводы перешли к сыновьям - Александру Васильевичу Пашкову (1792 - 1868), Михаилу Васильевичу Пашкову (1802 - 1863) и Ивану Васильевичу Пашкову (1805 - 1869). Разделиться братья по каким-то причинам не смогли и заводы оставались в их общей собственности [хотя фактически управлялись видимо раздельно - Богоявленский Александром, Воскресенский Михаилом и Верхоторский - Иваном].

Наиболее заметным из братьев был управляющий Департаментом внешней торговли Министерства финансов Михаил Васильевич. Не ограничиваясь совладением, в 1838 году он приобрел в личную собственность Преображенский медный завод, ранее принадлежавший роду и по разделу 1784 года отошедший оренбургскому купцу Д. К. Крашенинникову, а от последнего - московскому именитому гражданину П. М. Гусятникову и его наследникам. За завод (1659 рев. душ) было уплачено 2 млн руб. ассигнациями.

Дочери В. А. Пашкова ко времени раздела были замужем и прав на наследсво не имели, однако младшая из них Елизавета Васильевна Дашкова (1809 - 1890) сделалась заводчицей самостоятельно. Еще в 1835 году она купила у А. П. Полторацкой Благовещенский завод (1441 рев. душ, 22 287 дес. земли и 153 рудника) за 576 тыс. руб. ассигнациями. Фактически заводом вероятно управлял супруг владелицы - статс-секретарь и тайный советник, впоследствии министр юстиции, председатель Департамента законов и главноуправляющий II Отделением императорской канцелярии Дмитрий Васильевич Дашков.

Дурасовы

Третьей дочери И. С. Мясникова Аграфене Ивановне Дурасовой (? - 1802) по разделу достались Юрюзань-Ивановский железный и Верхоторский медный заводы. После смерти владелицы они перешли к ее сыну Николаю Алексеевичу Дурасову (1760 - 1818). Последний, ведя весьма расточительную жизнь, уже в 1803 году продал Верхоторский медный завод своей тетке Дарье Ивановне Пашковой за 0,5 млн руб.

Юрюзанские заводы (собственно Юрюзанский и построенный в 1799 году Минский железоделательные) в 1815 году были проданы было московскому купцу 1-й гильдии Никифору Логиновичу Старкову - в рассрочку за 1,3 млн руб. Однако в том же году в дело вмешалась двоюродная сестра Дурасова княгиня Анна Григорьевна Белосельская-Белозерская (см. ниже), прося Горное правление разрешить ей выкуп родовой собственности и в 1817 году заводы были переданы последней.

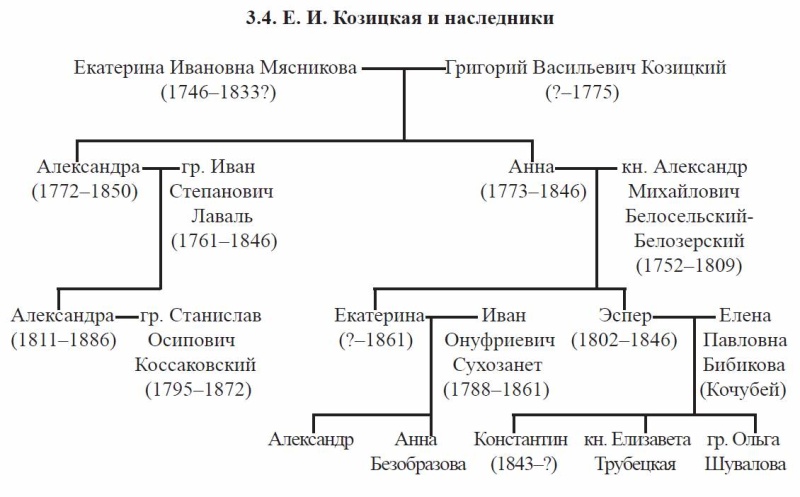

Е. И. Козицкая и наследники

Младшая дочь И. С. Мясникова Екатерина Ивановна Козицкая (1746 - 1833?) получила в наследство Катав-Ивановский и Усть-Катавский железные и Архангельский медный заводы. Ее муж, статс-секретарь Екатерины II Г. В. Козицкий, покончил с собой в 1775 году и вдова управляла заводами (в начале XIX века дававшими от 170 до 200 тыс. пудов чугуна, 150 тыс. пудов железа и 10 тыс. пудов меди в год) самостоятельно.

В 1813 году, еще при жизни владелицы, ее заводы были разделены между наследницами - гр. Александрой Григорьевной Лаваль (1772 - 1850) и княгиней Анной Григорьевной Белосельской-Белозерской (1773 - 1846). Первая получила Архангельский, вторая - Катавский округ.

Гр. А. Г. Лаваль владела Архангельским заводом 40 лет. Стремясь экономить на содержании завода графиня прибегала к разнообразным финансовым хитростям отчего имела постоянные проблемы с горными властями, не доходившие впрочем до прямого государственного вмешательства.

Наследовали ей 4 дочери - жена декабриста княгиня Екатерина Трубецкая, жена австрийского посланника гр. Зинаида Лебцельтерн, гр. София Борх, муж которой был директором Товарищества Суксунских заводов, и гр. Александра Коссаковская, жена сенатора и председателя Герольдии Царства Польского.

По разделу 1850 или 1851 года Архангельский завод отошел гр. Александре Ивановне Коссаковской (1811 - 1886) и оставался в ее собственности до самой смерти в 1886 году.

Кн. А. Г. Белосельская-Белозерская довольно успешно управляла доставшимися ей Катав-Ивановскими заводы, в 1817 году прикупив еще и Юрюзанские заводы у двоюродного брата Н. А. Дурасова.

В 1846 году Катав-Ивановские заводы перешли к сыну княгини - кн. Эсперу Александровичу Белосельскому-Белозерскому (1802 - 1846), скончавшемуся вскоре после получения наследства. Ему наследовали вдова Елена Павловна (урожденная Бибикова, по второму браку княгиня Кочубей), малолетний сын Константин и незамужние дочери Елизавета и Ольга. До совешеннолетия детей 6/7 наследства были переданы в опеку.

По достижении совершеннолетия кн. Константин Эсперович Белосельский-Белозерский (1843 - 1920) сделался единоличным собственником заводов - в 1861 году его мать и сестры отказались от своих прав в обмен на «выдел деньгами».

С Юрюзанскими заводами (2540 рев. душ) кн. А. Г. Белосельская-Белозерская рассталась в 1830 году, передав их во владение дочери - Екатерине Александровне Сухозанет (? - 1861). Заводами фактически управлял (в духе обычного среди заводчиков патернализма) муж последней генерал-адъютант И. О. Сухозанет. К середине XIX века Юрюзанские заводы выделывали до 300 тыс. пудов железа и входили в число лучших уральских.

После кончины обоих супругов в 1861 году заводы перешли к их детям - Александру и Анне, в замужестве Безобразовой. Последняя в том же году отказалась от своих прав в пользу брата и заводы перешли в единоличную собственность Александра Ивановича Сухозанета (? - 1880 или 1881).

Строгановы

читать дальше

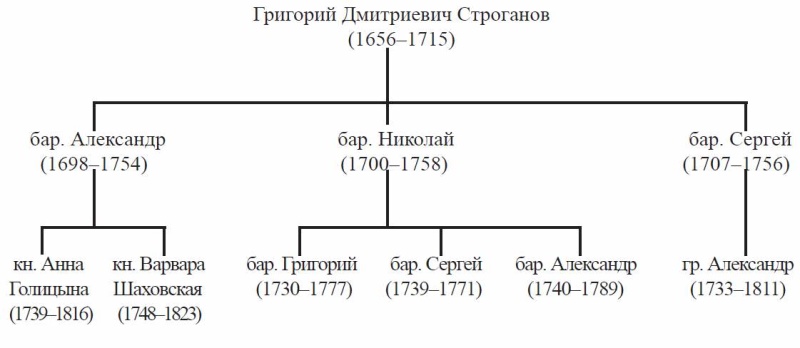

Солепромышленники Строгановы горнозаводской деятельностью занялись в 1720-е годы. До середины XVIII века сыновья последнего «именитого человека» Григория Дмитриевича Строганова (1656 - 1715) действовали в рамках единой фирмы. В 1747 - 1749 годах она была разделена на части владельцами которых стали бароны Александр Григорьевич Строганов (1698 - 1754), Николай Григорьевич Строганов (1700 - 1758) и Сергей Григорьевич Строганов (1707 - 1756).

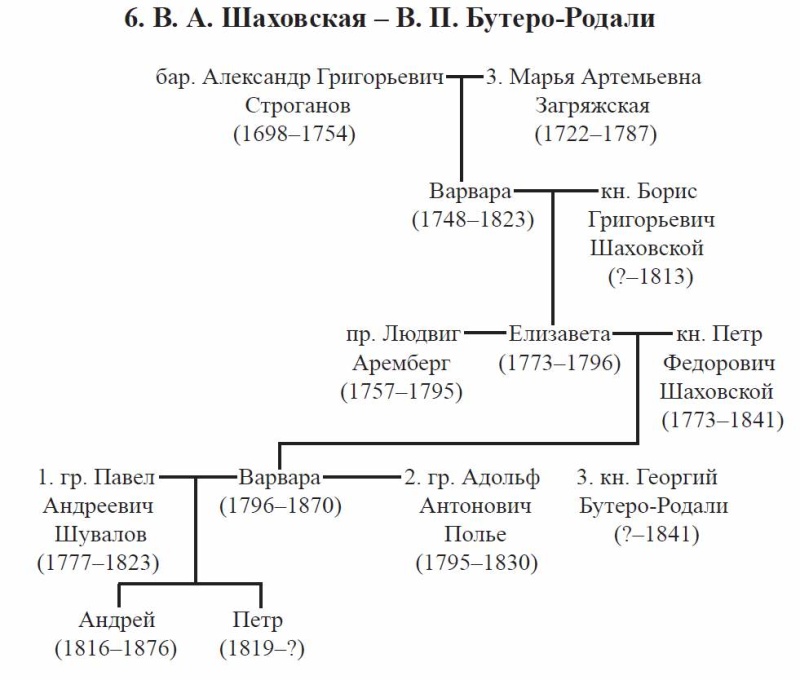

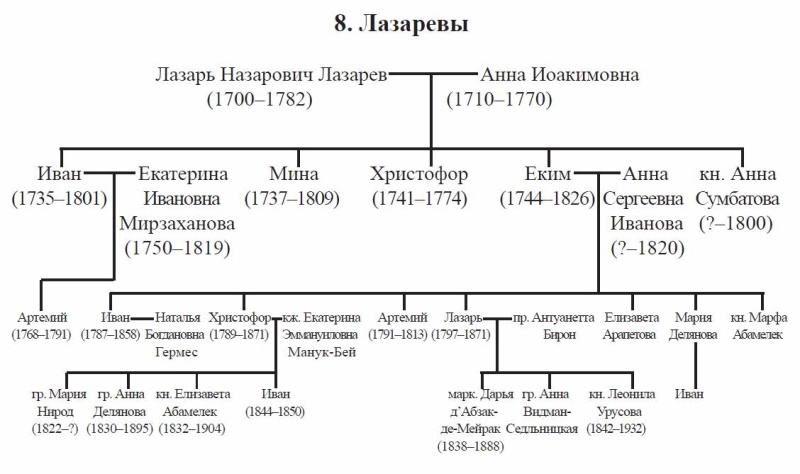

Старшая ветвь рода прервалась с кончиной А. Г. Строганова. В 1757 - 1762 годах его вотчина была рразделена на три части. Две достались дочерям - А. А. Голицыной (нытвенская) и В. А. Шаховской (лысьвенская) и вместе с ними перешли в роды их супругов. Вдовья доля М. А. Строгановой (Хохловский завод) в 1784 году была продана Лазаревым.

Вотчина Н. Г. Строганова в 1762 - 1763 годах была разделена между сыновьями. Григорию Николаевичу Строганову (1730 - 1777) достался Чермозский завод, Сергею Николаевичу Строганову (1739 - 1771) - Пожевский завод, Александру Николаевичу Строганову (1740 - 1789) - Кыновский.

Вдова С. Н. Строганова в 1773 году продала Пожевский завод В. А. Всеволожскому. Чермозский завод Г. Н. Строганова в 1778 году был продан наследниками Лазаревым и во владении этой ветви рода остался только Кыновский завод, ставший основой одноименного округа.

Младшая ветвь рода, идущая от С. Г. Строганова, сохранила в целом свою часть вотчины, ставшую основой Билимбаевского горнозаводского округа.

Строгановская вотчина, таким образом, стала основой для формирования 6 горнозаводских округов, четыре из которых к началу XIX века ушли к Голицыным, Шаховским, Лазаревым и Всеволожским, а два оставались в руках рода. В отличии от большинства демидовских строгановские округа не составляли единой территории и смежные заводы часто разделялись землями других пермских владельцев. Часть строгановских владений (некоторые соляные промыслы, лесные дачи и пр.) несмотря на разделы оставалась в общей собственности разных ветвей рода и их наследников.

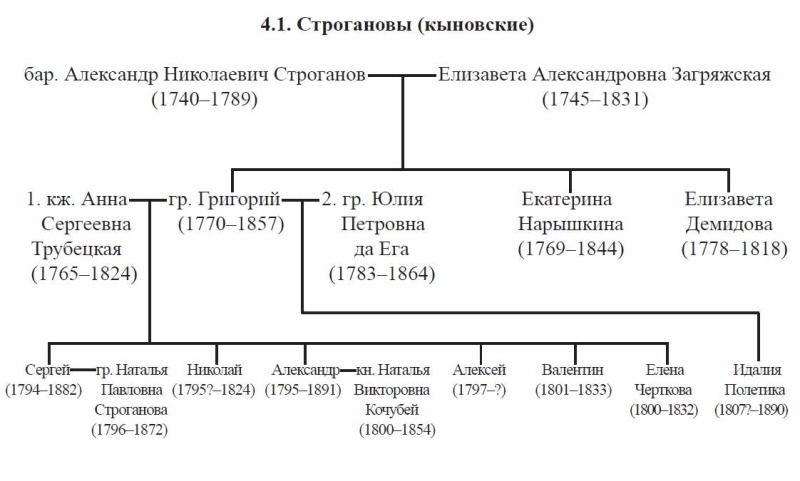

Строгановы (кыновские)

Кыновский округ после смерти барона Александра Николаевича Строганова (1740 - 1789) перешел в единоличную собственность его единственного сына барона (с 1826 года - графа) Григория Александровича Строганова (1770 - 1857), известного русского дипломата. Округ к этому времени находился не в лучшем состоянии, страдая от территориальной расчлененности и нехватки топлива, выделывая всего 60-80 тыс. пудов железа и не принося большого дохода. Г. А. Строганов пытался по мере сил оживить местные заводы, однако в 1804 году поступил на дипломатическую службу и до 1821 года почти не бывал в России. Кыновский округ в 1804 году был передан в долгосрочную аренду (на 13 лет) известному промышленнику барону А. А. Кнауфу (см. ниже). Последний развил было бурную деятельность, начав перестройку заводов, однако вскоре разорился. В 1817 году Кыновский округ был возвращен владельцу - в состоянии почти полного запустения. Два из трех заводов пришлось закрыть, а производительность третьего с большим трудом была восстановлена только в 1830-х годах. Однако и к 1857 году завод производил лишь 70 тыс. пудов железа невысокого качества и практически не приносил дохода. Основой хозяйства Г. А. Строганова оставались соляные промыслы.

Г. А. Строганов умер в 1857 году, пережив значительную часть своих наследников. Обширное наследство покойного (630 075 десятин земли и 17 477 рев. душ в четырех губерниях России и Санкт-Петербурге, общей стоимостью в 2,1 млн руб. серебром, включая Кыновский чугуноплавильный и железоделательный завод в Кунгурском уезде - 117 713 десятин земли и 1992 рев. души) досталось троим сыновьям - Сергею Григорьевичу Строганову (1794 - 1882), Александру Григорьевичу Строганову (1795 - 1891) и Алексею Григорьевичу Строганову (1797 - 1879). Наследство, впрочем, было обременено значительными долгами (всего 1,142 млн руб., в т. ч. 770,5 тыс. казне) и финансовое его состояние оставляло желать лучшего.

Основную роль в управлении наследством играл старший из братьев - Сергей Григорьевич, прославившийся в первую очередь на ниве просвещения. Он был женат на своей дальней родственнице графине Н. П. Строгановой, владелице крупнейшего имения рода на Урале - строгановского майората и с 1845 года управлял последним по поручению жены. По доверенностям от братьев С. Г. Строганов управлял и остававшимся в нераздельной собственности наследством Г. А. Строганова.

Младший из братьев, Алексей Григорьевич Строганов, в 1859 году предпочел выйти из совладения в обмен на финансовую компенсацию - 700 тыс. руб. в рассрочку (позднее общая сумма была сокращена до 600 тыс., а затем заменена пожизненной рентой в 18 тыс. руб. в год).

Для расплаты по долгам и поддержания деятельности заводов С. Г. Строганов вынужден был прибегать к помощи управляемого им майората. Последний в 1872 году перешел в его пожизненное владение. В том же году С. Г. Строганов выкупил долю Александру Григорьевича в отцовском наследстве и присоединил собственные владения к майорату, объединив оба сохранившихся владения рода Строгановых на Урале.

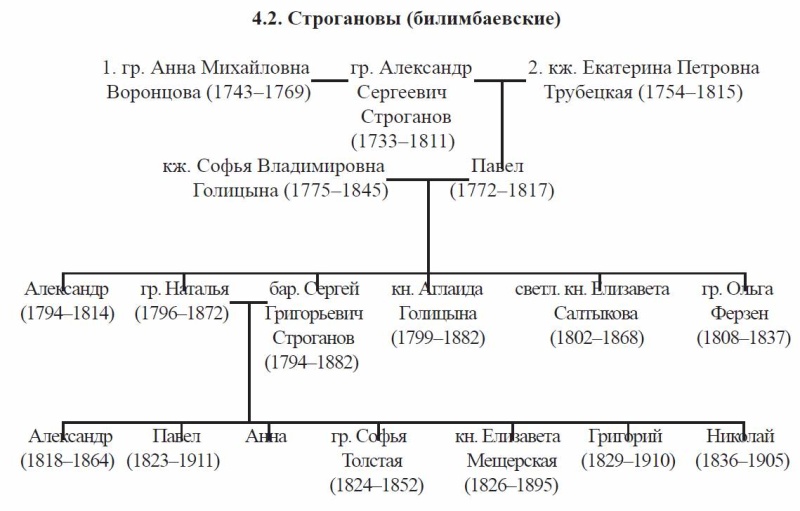

Строгановы (билимбаевские)

Наиболее значительная часть строгановских владений на Урале в первой половине XIX века оставалась в собственности младшей («графской») ветви рода. Последняя не дробила и не продавала свои родовые имения, сохраняя их почти в том же составе, в каком получила при разделах 1747 - 1749 годов. Общая их площадь к середине XIX века достигала 1,368 - 1,446 млн десятин.

После смертиСергея Григорьевича Строганова (1707 - 1756) его владения перешли к единственному сыну графу* Александру Сергеевичу Строганову (1733 - 1811), известному екатерининскому вельможе и меценату. К заводской деятельности он особого интереса не выказывал и в 1771 - 1777 годах даже сдавал всю свою уральскую вотчину в ареду Лазаревым.

Наследовал А. С. Строганову его единственный сын - граф Павел Александрович Строганов (1772 - 1817), известный деятель александровского правления. Потеряв единственного сына в наполеоновских войнах и не желая раздробления и выхода имения из рода, он решил превратить его в нераздельное владение - майорат. Намерение владельца было реализовано уже после его скоропостижной смерти от чахотки - супругой покойного Софьей Владимировной (урожденной Голицыной). В августе 1817 года прошение Строгановых было одобрено императором. В состав майората вошли владения семьи в Пермской губернии (ок. 46 тыс. ревизских душ), дома в Петербурге, имение в Нижегородской губернии и пр.

Нераздельное имение оставалось в пожизненном управлении вдовы - графини Софьи Владимировны Строгановой (1775 - 1845). После ее смерти оно должно было перейти к старшей дочери - Наталье и ее потомкам, прочие дочери получали финансовую компенсацию - по 2 млн руб. ассигнациями и процентами на эту сумму (по 6% в течении 15 лет, всего фактически по 2,84 млн руб.). При пресечении линии старшей дочери наследство последовательно переходило к следующим, а при пресечении и их линий - к «баронской» ветви Строгановых.

Гр. С. В. Строганова управляла майоратом 28 лет, довольно успешно руководя хозяйственными делами, создав развитую систему управления и проводя активную патерналистскую политику в отношении трудящихся. После ее смерти, имение, как и предполагалось, перешло в собственность старшей дочери гр. Натальи Павловны Строгановой (1796 - 1872). Три других дочери - кн. Аглаида Голицына, светл. кн. Елизавета Салтыкова, гр. Ольга Ферзен и их наследники получили соответствующие выплаты (весьма обременившие хозяйство Строгановых).

Н. П. Строганова в 1818 году вышла замуж за представителя «баронской» ветви Строгановых - Сергея Григорьевича Строганова, обеспечив, тем самым, сохранение майората в руках рода. С. Г. Строганов по доверенности жены с 1845 года управлял Пермским имением семьи, одновременно руководя и наследственными владениями своей линии. С. Г. Строганов улучшил управление заводами, устранив излишний бюрократизм и подняв их производительность - к 1860 году она выросла почти вдвое (669 тыс. пудов чугуна и 443 тыс. пудов железа). К 1872 году Билимбаевский округ в хозяйственном отношении был одним из лучших на Урале, отчасти уступая лишь демидовскому Нижнетагильскому.

Учтя опыт выдела своих сестер Н. П. Строганова еще при жизни приняла меры к ограждению майората от излишних трат. В соответствии с майоратным актом после ее смерти майорат должен был отойти старшему сыну Александру, остальные дети получали четверть его стоимости деньгами, с рассрочкой на 15 лет, а муж владелицы - 1/7 стоимости, с рассрочкой на 10 лет. По собственному прошению графини в 1847 году в этот акт были внесены изменения - С. Г. Строганов после смерти жены получал майорат в пожизненное управление, однако отказывался от своей «вдовцовой» доли. «Ненаследовавшие» майорат дети еще при жизни матери были видимо выделены, получив вместо полагавшихся финансовых выплат имущественную компенсацию.

После смерти владелицы в 1872 году майорат перешел в пожизненое управление Сергея Григорьевича Строганова (1794 - 1882). В том же году он был объединен с собственными владениями С. Г. Строганова. В 1882 году объединенные владения Строгановых перешли к старшему внуку** - графу Сергею Александровичу Строганову (1852 - 1923), поледнему владельцу имения.

* СРИГН - с 1761 года, РИ - с 1798 года.

** Старший сын и наследник Н. П. Строгановой, Александр Сергеевич Строганов умер еще при жизни матери.

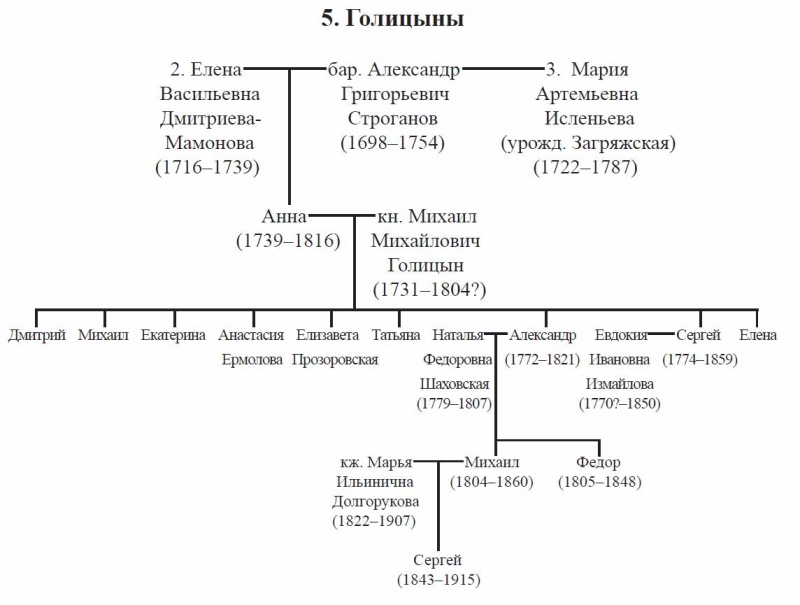

Голицыны

читать дальше