Е. Г. Неклюдов

Уральские заводчики во второй половине XIX - начале XX века: владельцы и владенияПродолжение монументального труда. Первая часть -

здесьТакже -

здесьчитать дальше

Уральские заводчики и заводы

читать дальше

В этой книге у автора нет такой же могучей аналитической части как в первой, отчасти ее заменяет заключение.

Как отмечает автор - «в описываемый период уральская горнозаводская промышленность переживала периоды как подъема, так и спада, сменявшие друг друга почти каждое десятилетие. Нестабильность, обусловленная общими для российской промышленности экономическими и политическими факторами, усиливалась под влиянием региональных особенностей развития отрасли, которые сформировались в течение более чем полуторавекового предшествующего периода ее истории».

Уже к 1861 году финансовое положение большинства горнозаводских хозяйств Урала оставляло желать лучшего - они страдали от нехватки оборотного капитала, были заложены в казенных банках и обременены казенными и частными долгами. Крестьянская реформа, разрушив прежнюю социальную организацию уральской промышленности, еще более осложнила ее положение. Переход от крепостного труда к вольнонаемному, более дорогому и сложноорганизованному, не только увеличивал издержки заводчиков, но и (сопровождаясь борьбой заводчиков и рабочих за свои экономические интересы) усиливал социальную конфронтацию и способствовал развитию массового рабочего движения. Еще одним следствием освобождения крестьян являлся постепенный отказ заводчиков от содержания дорогостоящей социальной инфраструктуры округов (храмы, больницы, школы и пр.). В новых условиях заводчики стремились переложить тяготы ее содержания на само население и появившиеся земские структуры, что сокращало издержки, но еще более осложняло отношения с местным социумом.

Уральские «заводчики-помещики» должны были заниматься также наделением землей мастеровых и сельских работников, что создавало новые проблемы. По условиям реформы сохранявшие работу при заводах мастеровые и сельские работники не имели права на полноценный «крестьянский» надел, [выделявшийся им лишь при сокращении производства или закрытии завода]. При этом наделение землей в условиях Урала часто могло производиться лишь за счет ресурсной территории заводов (лесов, рудничных земель), что сокращало производственные возможности заводов, а в некоторых случаях не позволяло не только развивать, но даже и продолжать горнозаводскую деятельность. Все это заставляло заводчиков часто «давать населению работу вне зависимости от потребности в таковой», превращая заводы в «филантропические» заведения. Стремление заводчиков к «полному отделению населения от заводов» и избавлению от обременительной обязанности по его трудоустройству и содержанию часто вело, в свою очередь, к возникновению затяжных конфликтов с населением округов.

Во второй половине XIX - начале XX в. во многих горнозаводских округах обострились и ресурсные проблемы. В части округов (располагавшихся, как правило, на западном склоне Уральских гор) почти исчерапнными оказались столетиями разрабатываемые месторождения. В других (большей частью зауральских) ощущался недостаток удобных лесных участков - как из-за нерационального использования, так и из-за землеустройства бывшего крепостного и казенного населения. «Правильное» лесоустройство, использование альтернативных видов тооплива (кокс, нефть, торф), развитие железнодорожных перевозок, ресурсосберегающие технологии и пр. позволяли решить проблему нехватки ресурсов. Однако в округах где все это, в силу местных особенностей, не давало результата приходилось снижать производительность заводов или вовсе их закрывать. Такая участь постигла, в частности, большинство медеплавильных заводов Южного Урала. На закрытие были обречены и многие мелкие горнозаводские хозяйства с ограниченными ресурсами и возможностями для конкуренции.

Окружная система организации заводского хозяйства, имевшая значительные преимущества в прежние времена, в новых условиях препятствовала модернизации уральской промышленности. Ее недостатки сделались особенно ощутимыми начиная с 1880-х годов, когда уральские заводы столкнулись с растущей конкуренцией со стороны иностранных производителей и предприятий Южного промышленного района. Новые реалии требовали концентрации производства на крупных комбинированных предприятиях полного цикла, модернизации топливной и транспортной отраслей и пр. В условиях Урала модернизация производства осложнялась отсутствием местных месторождений коксующихся углей, территориальной удаленностью от крупных каменноугольных бассейнов, слабым развитием железных дорог и пр. Однако главной проблемой было отсутствие у большинства владельцев необходимых для перестройки производства капиталов. Слабое развитие финансового рынка и отсутствие крупных инвесторов долгое время препятствовали и привлечению капитала со стороны. Лишь в 1890-х - 1900-х годах, с помощью крупных отчественных и иностранных инвесторов, привлеченных к финансированию заводов посредством организации акционерных компаний, удалось вновь вдохнуть жизнь в уральскую промышленность.

Государство по мере сил помогало оказавшейся в трудной ситуации уральской промышленности. В 1869 году была понижена горная подать, в 1898 - 1901 годах она была заменена промысловым налогом. Железные дороги на Урале строились с учетом потребностей горнозаводской промышленности. Для ее же защиты менялись таможенные пошлины и железнодорожные тарифы. Сохранялись и типичные для дореформенного времени способы прямой поддержки - рассрочка платежей по казенным долгам, «внеуставные» ссуды и пр.

Особая Горная комиссия в начале 1860-х разработала проект системной горной реформы, основанный на признании приоритета частной собственности и частного предпринимательства в развитии отрасли. Предполагалось провести приватизацию почти всех казенных заводов, ликвидировать посессионное право - путем выкупа посессий заводчиками у казны, реализовать принцип «горной свободы» на казенных землях и фактически упразднить коронную горную администрацию. Однако в полном объеме горная реформа так и не была проведена.

Из семи назначенных к продаже уральских казенных округов на торгах были проданы только два - Богословский и Вятский. От посессионного права в 1860 - 1870-е годы были освобождены лишь несколько округов (Кыштымский, Сергинско-Уфалейский, Кагинский, Авзяно-Петровский) переведенные в статус владельческих после отмены казенных «пособий» рабочей силой. Кнауфский, Суксунский, Мосоловский и Ревдинский округа были лишены статуса посессионных особыми высочайшими распоряжениями - для их публичной продажи.

Реализация проекта выкупа земель и лесов, касавшегося всех посессионных заводов, была поставлена в зависимость от завершения землеустройства горнозаводского населения, которое затянулось вплоть до 1917 года. Не был реализован и разработанный в конце XIX века проект «разверстания посессий» между казной и владельцами, чреватый прекращением работы многих предприятий. В начале XX века заводчики добились снятия «посессионных ограничений» на продажу природных ресурсов и залог округов в ипотечных банках по частным распоряжениям властей.

Начавшаяся в 1886 году реформа горного управления ограничилась лишь корректировкой существующей системы. «Правила о частной горной промышленности на свободных казенных землях» были введены только в 1887 году и оказались, по сути, единственным крупным новшеством в содержании Горного устава, вошедшего в Свод законов 1893 года. Устав опирался в основном на дореформенное законодательство, но действовал до конца имперского периода.

В итоге, «правовое поле» деятельности заводчиков так и не было приведено в соответствие с требованиями времени. Сохранилась и контролирующая роль государства, заботившегося прежде всего о горнозаводском населении, далеко не повсеместно обеспеченном средствами к существованию (в первую очередь землей) в случае возможного закрытия завода или сокращения рабочих мест. В этих условиях заводчики были вынуждены ориентироваться не только на новейшие императивы экономического развития, но и учитывать сохранявшиеся традиционные институты.

Ранее стабильный состав горнозаводских хозяйств в описываемый период динамично менялся - округа ликвидировались, создавались, разделялись, сливались, меняли форму собственности. Так, были ликвидированы или перепрофилированы Троицкие, Преображенский, Воскресенский, Верхоторский, Богоявленский, Благовещенский, Архангельский, Каноникольский владельческие и Кнауфские, Уинские, Мешинский, Бемышевский, Шильвинский и Святочудовский посессионные заводы.

Владельческий Лысьвенский округ был разделен на Лысьвенско-Теплогорский и Юго-Камский округа. Владельческий Никитинский (Луньевский) округ в 1884 году оказался в общем владении с посессионным Нижнетагильским. Билимбаевские заводы строгановского майората в 1872 году объединились с Кыновским округом, а в 1890 году - с Уткинским заводом распавшегося Суксунского округа.

После распродажи по частям в 1890 - 1893 годах Суксунского посессионного округа образовались новые владельческие горнозаводские хозяйства (Суксунско-Молебский, Бымовский, Камбарский округа), позже прекратившие свою деятельность. Уже во время Мировой войны Камбарский округ присоединили к Нытвенско-Чусовскому.

Кирсинско-Кажимские заводы были разделены: Кирсинские (Вятские) в 1866 году отошли к казне, а Кажимские составили самостоятельный посессионный округ. В Шурминско-Залазнинском округе в качестве горнозаводской сохранилась только Залазнинская часть, в 1887 году объединенная с Холуницким округом. Позже Залазнинские заводы были вновь отделены и проданы, а Холуницкие в 1914 году перешли во владение казны.

Юрюзанские заводы в 1891 году объединили с Катавскими, а Кагинские в 1897 году - с Белорецкими заводами. Предполагалось в 1917 году на основе этих четырех округов создать одно гигантское хозяйство для масштабной эксплуатации Магнитогорского железорудного месторождения. В 1899 году Усть-Катавский завод был отделен от Катавского округа и продан акционерной компании.

В 1870-х годах, в результате приватизации казенных заводов, пополнили состав владельческих округов Вятские, Богословские и Николае-Павдинские заводы. После остановки заводов в начале 1890-х в Николае-Павдинском округе получили развитие золотодобыча и лесная промышленность. Два округа перешли во владение казны в качестве натуральной компенсации невозвратных долгов: Кирсинский (Вятский) в 1866-м и Холуницкий - в 1914-м. Первый в 1879 году был продан как владельческий и объединен с посессионным Омутнинским округом, второй - отдан в аренду местному земству.

После снятия сословных ограничений на владение горными заводами и разрешения «горного промысла» на свободных казенных землях было создано несколько новых владельческих хозяйств, большей частью в ранее невостребованных районах Северного (Сосьвинский округ - 1885 год, Кутимский - 1890, Лукьяновский - 1900, Вельсовский - 1906) и Южного (Ивано-Павловский - 1875, Михайловский - 1880, Зигазинский и Лемезинский - 1890, Инзеровский - 1892, Никольский - 1899) Урала. Помимо этого были основаны также Васильевский плавильный (1879), Порожский ферросплавный (1908), Благодатный (1908) и Таналыкский медный (1912) заводы. Часть из них позднее прекратила существование: Васильевский - в 1883 году, Михайловский - в 1887-м, Ивано-Павловский - в 1898-м, Лукьяновский - в 1901-м, Кутимский и Вельсовский - в 1907-м, Благодатный - 1914-м. Лемезинский завод был объединен в одно хозяйство с Авзяно-Петровским округом. В 1908 году производство там прекратилось, частично возобновившись в годы Первой мировой войны. Сосьвинский завод в 1894 году вошел в состав Богословского округа.

В результате всех изменений общее число частных горнозаводских хозяйств в 1861 - 1917 годах сократилось с 42 до 28. Число владельческих несколько выросло - с 19 до 20, состав их существенно обновился и в общем числе округов они теперь составляли большинство (71% против 45% ранее). Общее число посессионных округов уменьшилось втрое - с 17 до 6, а общая их доля - с 41 до 22%. Втрое сократилось и число смешанных округов, включавших владельческие и посессионные заводы - с 6 до 2 (с 14 до 7%).

Динамичные перемены в облике промышленности не могли не вызвать перемен в составе и облике заводовладельцев.

С 1861 по 1917 год в роли заводовладельцев побывали 438 человек, из которых 302 (69%) принадлежали к «старинным» родам, занявшимся горнозаводским предпринимательством на Урале еще в XVIII веке; 58 человек (14%) - к родам сформировавшимся в первой половине XIX века, 78 человек (17%) вошли в состав уральских заводчиков после 1861 года - при покупке имеющихся округов или создании новых. По сравнению с предыдущим периодом доля представителей «старинных» родов сократилась на 16%, на столько же увеличилась доля«новых» заводчиков (в основном за счет владельцев новых же хозяйств, зачастую составлявших компании из нескольких лиц).

Из общего числа заводчиков 371 человек (85%) принадлежал к российскому дворянству; 26 (6%) являлись почетными гражданами и купцами первой гильдии; 22 (4,5%) - купцами второй и третьей гильдий; один был мещанином (0,2%) и пятеро - крестьянами (1,2%). Помимо этого среди владельцев имелись американец, семь британцев, а также пять лиц, сословный статус которых трудно определить.

К «старинным» родам принадлежали 300 (81%) дворян и два почетных гражданина. Остальные представители разных сословий и иностранцы относились к «новым» заводчикам, состав которых отличался большей разнородностью. Высокий процент дворянства и аристократии среди владельцев (82 тутулованных особы, 86% из которых относилось к старинным родам) являлся характерной особенностью уральской промышленности.

Среди владельцев имелось довольно много женщин - 191 (44%), однако лишь четыре из них стали владелицами самостоятельно, причем трое из этих четверых видимо служили лишь ширмой для своих супругов.

Среди старинных заводчиков имелось немало высокопоставленных лиц - 37 военных и штатских генералов, 52 генеральши, 24 лица имевших придворный чин, губернаторы, члены Государственного совета и пр. Среди «новых» заводчиков высокопоставленных лиц было существенно меньше - 7 штатских генералов, 5 генеральш и т. д.

В целом, число заводчиков и владельческих родов в описываемый период постепенно сокращалось. Несмотря на увеличение общей численности (438 чел. против 324 в первой половине XIX века) число владельцев в сократилось с 83 чел. в начале рассматриваемого периода (1861 год) до всего 8 чел. в конце (1917 - 1919). Из старинных родов к концу описываемого периода полноправными владельцами оставались лишь граф С. А. Строганов (Пермский майорат с Билимбаевско-Уткинскими заводами), княгиня М. П. Абамелек-Лазарева и ее племянник граф И. С. Мещерский (совладельцы Чермозских заводов) и графиня Е. А. Воронцова-Дашкова (Юго-Камский округ). Из «новых» - князь С. Е. Львов (Пожевский округ), В. А. Бутлеров (Кажимский округ), М. В. Асеев (Зигазинский округ) и З.-Г.-А. Грохольский (Залазнинский округ), ставшие заводчиками уже в XX веке. Неакционированный Ревдинский округ П. Г. Солодовникова был реквизирован во время Мировой войны, а Никольский завод продан Злоказовыми кооперативному союзу в 1919 году.

Прочие горнозаводские округа находились в собственности или долгосрочной аренде акционерных обществ. Акционерами этих обществ часто являлись бывшие владельцы, однако их доля во владении и роль в управлении постепенно сокращались, переходя к банкам и финансово-промышленным группам.

Два округа (Белорецко-Кагинский и Сергинско-Уфалейский) принадлежали акционерным обществам в которых бывшие владельцы не были представлены с момента учреждения, а два новосозданных хозяйства (Порожское и Таналык-Баймакское) изначально находились в собственности акционерных обществ.

К концу описываемого периода 20 из 28 (72%) горнозаводских хозяйств принадлежали акционерным обществам.

Значимость владельца в описываемый период резко возросла и роль его стала еще более сложной. Сами владельцы на растущую сложность владения заводами реагировали двумя основными способами - либо полностью отстранялись от управления (отказываясь от владения - путем закрытия или продажи, или от управления - долгосрочная аренда, переход в статус рантье), либо, напротив, активно лично в нем участвовали. Для второй группы владельцев предпринимательство часто становилось основным занятием, они регулярно посещали собственные заводы, иногда даже переселялись на Урал и во многом напоминали «фундаторов» XVIII века.

Система управления заводами в целом сохранялась в прежнем виде - центральное правление (обычно в Петербурге) - управление округа - заводоуправление. Центральные правления теперь, наряду с владельцем, включали обычно опытных наемных специалистов (инженеров, финансистов и пр.) и решения принимали коллегиально. Обязанности владельца сводились к подбору компетентных администраторов, контролю над финансами и участию в принятии стратегических решений. В местных заводоуправлениях старые управленческие кадры из числа крепостных самих владельцев постепенно вытеснялись образованными наемными специалистами со стороны.

Государство, как уже отмечалось, сохраняло в значительной мере контроль над горной промышленностью, при необходимости вмешиваясь в управление заводами и используя как старые, так и новые механизмы помощи владельцам или устранения их от управления и владения предприятиями.

В пореформенные годы казна, как и прежде, брала обанкротившиеся заводы (Кнауфские, Мосоловские, Суксунские, Сергинско-Уфалейские, Сысертские) в казенное управление, но уже не столько для спасения заводчиков, сколько для продления заводской деятельности до продажи с публичных торгов и сохранения спокойствия среди населения. Позднее казна и вовсе стала уклоняться от подобной затратной для нее формы контроля.

Под управление местных дворянских опек заводы передавались вплоть до 1870-х годов. Как и ранее, опеки были малоэффективными из-за отсутствия средств и умелых администраторов и позднее совсем вышли из употребления. Для заводов опека обычно заканчивалась продажей с торгов.

Попечительства, распространенные в первой половине XIX века, в описываемый период совсем не учреждались. Вместо них, с одобрения монарха, могли открываться особые опекунские управления для поддержки привилегированных заводчиков, имевших крупные задолженности перед казной. Такие опеки функционировали под контролем центральных властей с непременным участием министерских чиновников. В обязанность им вменялось не только «заведывание и управление» подопечными имениями, но и «изыскание способов уплаты обременявших оные казенных и частных долгов». Своей цели они достигали, главным образом, посредством частичной или полной распродажи имущества должников.

При безнадежных частных долгах шире стала практиковаться передача заводов в конкурсное (кредиторское) управление. Результатом конкурсного управления становилась, как правило, распродажа заводов для хотя бы частичного погашения долговых обязательств перед кредиторами.

К началу XX века относятся и первые случаи учреждения антикризисных администраций, также составлявшихся из кредиторов, но предназначенных для восстановления нормальной работы предприятий. Такие администрации действовали в Невьянском, Сергинско-Уфалейском и Богословском округах уже после их акционирования. Деятельность администрации, как правило, вела к перераспределению акций в пользу кредиторов и оттеснению бывших владельцев от управления.

Казна оказывала и финансовую помощь заводчикам, как правило, если их несостоятельность признавалась возникшей вследствие не зависящих от владельца обстоятельств. Она же санкционировала залог округов в коммерческих банках. Однако зачастую такие ссуды приводили к накоплению новых невозвратных долгов, что вынуждало власти либо допускать рассрочку платежей, либо принимать какую-либо из упомянутых выше мер.

Казна также разрешала коммерческим банкам (а с 1847 года и сама широко практиковала) краткосрочные ссуды под залог металлов. Многим заводчикам это облегчало составление операционного капитала, однако порой подобные займы сопровождались нарушениями условий залога со стороны заводчика и становились причиной новых неурядиц.

Распространенным способом решения финансовых проблем владельцев была передача заводов в аренду. Результативность аренды зависела от многих факторов, но в первую очередь - от добросовестности арендатора. Краткосрочные аренды, как правило, наносили ущерб заводам, а долгосрочные завершались переходом заводов в собственность арендатора.

В целом, ведущей тенденцией в области заводовладения в описываемый период стал переход от индивидуального владения к «институализированному» - в форме паевых товариществ и акционерных обществ. Семейно-паевые товарищества позволяли упорядочить владение и управление «многовладельческими имениями», ограничить при необходимости влияние «безответственных» совладельцев и пр. Уставные документы товариществ (в отличие от «домашних актов») утверждались верховной властью, что делало их обязательными для всех совладельцев. При этом паевое товарищество как организационная форма не лишало совладельцев их статуса и прав, что затрудняло принятие стратегических решений, требовавших общего согласия, получение ссуд и пр. Поэтому создание паевых товариществ оказывалось лишь первым шагом на пути «институциализации» и обычно предшествовало акционированию, которое устраняло не только эти ограничения в распоряжении заводами, но при необходимости позволяло получить и дополнительные выгоды.

Некоторые владельцы сами проводили акционирование, желая облегчить управление и принятие оперативных решений, а также упростить залог заводов в ипотечном банке. Сохраняя первоначально за собой все акции, они сохраняли и контроль над заводами, управлявшимися составленными ими же правлениями.

Другие заводчики решались на акционирование в сложной финансовой ситуации, когда передача части владения новым участникам могла принести дополнительный капитал и улучшить положение заводов.

Иногда акционерные компании составлялись специально для приобретения дорогостоящих горнозаводских округов (Товарищество Сергинско-Уфалейских заводов, Общество Белорецких заводов).

Так или иначе, большинство бывших заводчиков уступали свои ведущие позиции в учрежденных ими (или с их участием) закрытых или открытых акционерных компаниях крупным банкам или банковско-промышленным группам и уральский заводчик постепенно утрачивал свой персонифицированный облик.

Автор, как и в предыдущей работе, рассматривает практики владения «старинных» и «новых» заводчиков. Акционерные компании рассматриваются только при сохранении среди акционеров бывших владельцев.

Карта Уральских горных заводов с принадлежащими им землями и рудниками, 1889 год

www.etomesto.ru/karta7166/

«Старинные» роды

читать дальше

Демидовы

читать дальше

К началу описываемого периода во владении / совладении Демидовых оставалось 3 горнозаводских округа, два из них было утрачено во второй половине XIX века, один оставался в семейном владении до 1917 года, когда был акционирован.

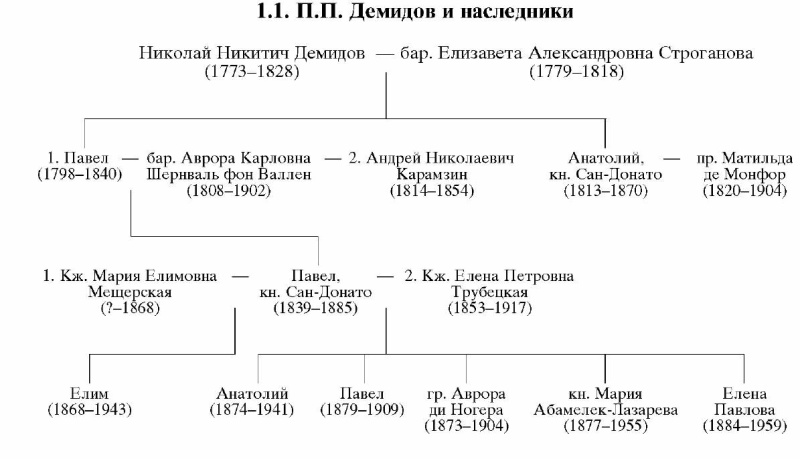

П.П. Демидов и наследники (тагильские)

Крупнейшим владением Демидовых на Урале во второй половине XIX - начале XX века оставались Нижнетагильские заводы, принадлежавшие младшей ветви этого рода, идущей от Никиты Акинфиевича Демидова. С 1840 года имение принадлежало трем владельцам: Анатолию Николаевичу Демидову князю Сан-Донато (1/2 часть), вдове его брата Павла Николаевича Авроре Карловне (урожденной баронессе Шернваль фон Вален, во втором браке - Карамзиной; 1/14) и ее сыну Павлу Павловичу Демидову (3/7).

В 1861 году (акты утверждены в феврале 1862-го) А. Н. Демидов и А. К. Карамзина передали свои доли достигшему совершеннолетия Павлу Павловичу Демидову (1839 - 1885), ставшему, таким образом, единоличным владельцем имения. Помимо Нижнетагильского округа (656 465 десятин) оно включало Павловский золотой прииск в Олекминском округе Якутской области и разнообразную городскую и сельскую недвижимость, общая стоимость наследства составляла 8,346 млн руб. серебром (в т. ч. заводы - 8 млн).

Сам П. П. Демидов какое-то время числился на дипломатической службе, в 1867 году он женился в Париже на княжне Марие Елимовне Мещерской (? - 1868), вскоре скончавшейся при родах сына Елима. Скорбящий владелец едва не стал жертвой иезуитов, намереваясь перейти в католичество и пожертвовать имущество ордену. Однако российские власти вернули Демидова на родину, «попросив» безвыездно жить в Каменец-Подольске (где заводчик числился скромным советником губернского правления). Позднее его перевели в Киев, где Демидов дважды избирался городским головой. В 1871 году он вновь женился - на княжне Елене Петровне Трубецкой (1853 - 1917), дочери петербургского уездного предводителя дворянства П. Н. Трубецкого.

В 1870 году, после смерти бездетного дяди А. Н. Демидова, во владение Павла Павловича перешли остававшаяся в собственности покойного заграничная и российская недвижимость (включая Сан-Донато), а также титул князя Сан-Донато (1872 год), которым заводчику разрешалось пользоваться и в империи.

Большую часть полученной в наследство российской и иностранной недвижимости (включая Сан-Донато) П. П. Демидов позднее распродал. Вместо проданного в Италии была куплена флорентийская вилла Пратолино (1872), а в империи - Иллинецкое имение в Липовецком уезде Киевской губернии (5,5 тыс. десятин земли, с сахарным, винокуренным, пивоваренным и кирпичным заводами, общей стоимостью в 883,6 тыс. руб., 1873 - 1876), мыза Готобужи в Петергофском уезде (10,42 тыс. десятин, со стекольным заводом и писчебумажной фабрикой, 200 тыс. руб., 1876 год), имение Завадовщина в Новомосковском уезде Екатеринославской губернии (17 тыс. десятин, 600 тыс. руб., 1884 год)

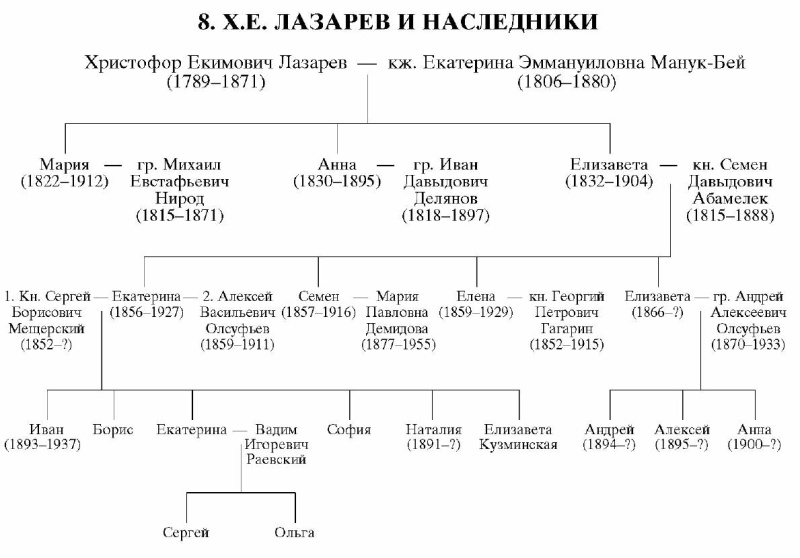

На Урале в 1884 году у наследников Н. В. Всеволожского был куплен Никитинский (Луньевский) горнозаводской округ, располагавшийся в Пермской губернии и состоявший из двух заводских дач - Александровской (с одноименным чугуноплавильным заводом, Луньевскими каменноугольными копями, пристанью на р. Вильве) и Майкорской (с Никитинским железоделательным заводом), лесной дачи на р. Усьве и части Кизеловского и Губахинского железных рудников (которыми Всеволожские владели вместе с Лазаревыми), всего - 205 395 десятин земли (в т. ч. 8 876 надельной и церковной) общей стоимостью в 3,276 млн руб. Округ был обременен большими долгами (почти 2 млн руб.) однако его покупка значительно расширила производственные возможности Нижнетагильского (в первую очередь - за счет использования угольных копей и лесных дач), испытывавшего уже дефицит топлива. Луньевский округ долгое время сохранял самостоятельность, но в 1914 году было объединен с Нижнетагильским. Территории обоих округов были связаны построенной на деньги П. П. Демидова Луньевской веткой Уральской железной дороги.

Сам владелец вел довольно расточительную жизнь, много тратя и на себя и на благотворительные цели. Так, по подсчетам его собственного управляющего, с октября 1878-го по июнь 1883 года Павел Павлович израсходовал «только по счету личных его расходов» 2 797 532 руб., хотя, «согласно назначениям по бюджету», ему полагалось «всего» 1680 тыс. руб. Тем не менее, общая стоимость только недвижимого имущества заводчика ко времени смерти достигала 16,57 млн руб., а общий годовой доход имения доходил почти до 1 млн руб. (в т. ч. 700 тыс. - от Нижнетагильских и Луньевских заводов и 240 тыс. - от Иллинецкого завода, производивший до 140 тыс. пудов сахарного песка).

Движимое имущество оценивалось в 6,97 млн руб. (в товарах - 5,16 млн руб, в наличных деньгах и «процентных бумагах» - 920 тыс. руб, в «долгах за разными лицами» - 827 тыс. руб. и пр.).

Имущество было обременено долгами - 1,4 млн руб. по недвижимости (от прежних владельцев) и 3,153 млн руб. прочих (в т. ч. 2,484 млн по векселям).

В январе 1885 года П. П. Демидов умер от болезни печени. Наследниками его стали вдова Елена Петровна Демидова (1833 - 1917), 16-летний сын от первого брака Елим Павлович Демидов (1868 - 1943) и дети от второго брака - 10-летний Анатолий Павлович Демидов (1874 - 1941), 6-летний Павел Павлович Демидов (1879 - 1909), 11-летняя Аврора Павловна Демидова (1873 - 1904), 8-летняя Мария Павловна Демидова (1877 - 1955) и только что родившаяся Елена Павловна Демидова (1884 - 1959).

Над малолетними наследниками была назначена опека, в состав которой, помимо вдовы, вошли отобранные самим П. П. Демидовым лица. Фактическое управление заводами было сохранено за главноуполномоченным А.О. Жонес-Спонвилем, руководившим ими при прежнем владельце.

Согласно завещанию П. П. Демидова Нижнетагильские заводы и дома в Петербурге переходили ко всем наследникам в узаконенных частях - 1/7 вдове, по 3/14 сыновьям и по 1/14 дочерям. В «единственное» владение вдовы переходило флорентийское имение Пратолино и 1/4 екатеринославской Завадовщины (дети получали по 1/8 Завадовщины). Прочие «благоприобретенные» владения (включая Луньевские заводы) передавались вдове в пожизненное владение. Доходы с них делились поровну между вдовой и сыновьями, но до их совершеннолетия находились в полном распоряжении княгини, которая из этих денег могла выдать приданое дочерям. После ее кончины имения переходили сыновьям «в равных частях».

Условия завещания оказались трудноисполнимыми и в 1887 году был произведен раздел - вдова поступилась своими правами в пользу детей П. П. Демидова - в обмен на флорентийскую виллу Пратолино (в 1903 году подарена любимой дочери Марии, в замужестве кн. Абамелек-Лазаревой), киевское Иллинецкое имение и пожизненную ренту в 120 тыс. руб.

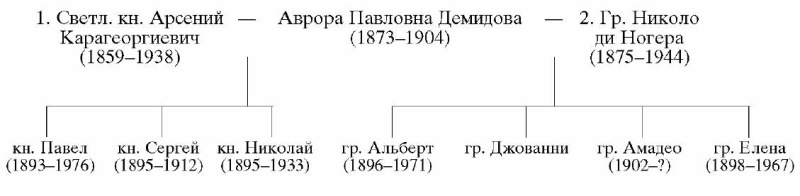

В 1896 году для управления имением Демидовых было учреждено семейно-паевое товарищество. Общее имущество (Нижнетагильский и Луньевский округа и прочая недвижимость*) было разделено на 1050 паев - по 275 получили сыновья Елим, Анатолий и Павел, по 75 - дочери Аврора (в 1892 - 1896 годах замужем за светлейшим князем Арсеном Карагеоргиевичем, братом сербского короля Петра I; с 1897 года - за пфальцграфом Николо ди Ногера), Мария (с 1897 года замужем за кн. С. С. Абамелек-Лазаревым) и Елена (с 1903 года замужем за гр. Александром Павловичем Шуваловым, с 1909 года - за Николаем Алексеевичем Павловым). Стоимость пая составляла 10 тыс. руб., всего имения соответственно 10,5 млн руб. Владельцы могли свободно распоряжаться паями и продавать их, однако право первоочередной покупки принадлежало другим пайщикам.

Решения в товариществе принимались Общим собранием пайщиков (простым большинством голосов по большинству вопросов и квалифицированным по важнейшим), избиравшим Главное правление (три члена и три кандидата в члены). Из общей прибыли имения 25% отчислялось в оборотный и запасной капитал и для вознаграждения членов правления, остальное могло быть выдано владельцам в качеестве дивиденда. Позднее долю потенциального дивиденда понизили до 55%.

В 1904 году умерла Аврора Демидова, ее наследниками стали второй муж пфальцграф Николо ди Ногера (1875 - 1944) и малолетние дети от второго (Альберт, Джованни, Амадео и Елена ди Ногера) и первого (князь Павел Карагеоргиевич и непризнававшиеся отцом близнецы Сергей и Николай). В 1907 и 1911 годах все они были признаны наследниками А. П. Демидовой. Последняя к этому времени успела продать родне 25 из имевшихся 75 паев и оставшиеся пятьдесят были разделены между Николо ди Ногера (1/7), сыновьями (по 11/14) и дочерью (1/14). Опекунами детей были Н. ди Ногера и их дядя - кн. С. С. Абамелек-Лазарев.

В результате внутренних продаж паев соотношение между пайщиками изменилось - между 1904 и 1909 годами 300 паев принадлежали Павлу, 280 - Елиму, 255 - Анатолию, 90 - Елене, 75 - Марие и 50 - наследникам Авроры.

К началу XX века среди пайщиков сложились две враждующие группы, возглавляемые Елимом Павловичем Демидовым (женатым на Софье Илларионовне Воронцовой-Дашковой, дочери министра двора и кавказского наместника гр. И. И. Воронцова-Дашкова) и кн. С. С. Абамелек-Лазаревым, мужем Марии Павловны. К Елиму примыкал брат Павел, к Абамелек-Лазареву (помимо паев супруги контролировавшему паи наследников Авроры Павловны) представлявший интересы Елены Павловны муж, член Союза русского народа Н.А. Павлов. Анатолий Павлович ситуативно примыкал к более сильной группе.

В 1909 году умер бездетный Павел Павлович Демидов, завещавший свою долю брату Елиму. Последний имел теперь большинство паев (580 из 1050) и, при небескорыстной поддержке брата Анатолия, мог определять политику товарищества. Сам Е. П. Демидов с 1894 года большей частью жил за границей** и при управлении заводами полагался на опытных управленцев - А. Н. Ратькова-Рожнова, Н. А. Спижарного и пр.

В 1912 году был принят план коренной реконструкции демидовского хозяйства. Предполагалось сконцентрировать производство на 4 крупнейших заводах (Нижнетагильский, Нижнесалдинский, Верхнесалдинский, Никитинский), произведя их перевооружение и нарастив выпуск продукции вдвое - с 4 до 8-9 млн пудов чугуна в год. Оставшиеся пять заводов предполагалось закрыть. Общая стоимость проекта оценивалась в 5,2 млн руб. Реконструкция осуществлялась на заемные средства, обременив заводы дополнительными долгами.

С началом Мировой войны округ почти целиком перешел на выпуск оборонной продукции. Финансовое положение его вскоре начало ухудшаться - в 1916 году появились задержки с выплатой зарплаты и пр. Основной проблемой была нехватка оборотных средств, в чем управляющие винили казну (60% продукции - рельсы для МПС выпускалось в рамках обязательного заказа по заниженным казенным ценам), а казна - управляющих («несвоевременные переводы денег владельцам»). В этих условиях Е. П. Демидов решился пойти на акционирование заводов. Акционирование должно было решить финансовые проблемы заводов и укрепить его собственное положение среди владельцев.

В марте 1917 года Общее собрание согласилось продать «недвижимое имущество, находящееся в составе имения в пределах Пермской губернии» свежеучрежденному акционерному Обществу Нижнетагильских и Луньевских горных и механических заводов. Сумма сделки составляла 17,037 млн руб., из них 9,296 млн руб. переводилось Нижегородско-Самарскому земельному банку в счет долга по залогу заводов, а 7,741 млн руб. передавалось бывшим владельцам акциями нового общества по номинальной цене.

Ко времени акционирования в собственности Елима Павловича находилось 56,1% общего имения, Анатолия Павловича - 27,2%, Елены Павловны - 6%, Марии Павловны - 5,7%, семи наследников Авроры Павловны (Сергей Карагеоргиевич умер в 1912 году) - 4,9% (Николо ди Ногера - 0,7%, Павел и Николай Карагеоргиевичи - по 1%, Альберт, Джованни и Амадео ди Ногера - по 0,6%, Елена ди Ногера - 0,4%).

Основной капитал акционерного общества был определен в 25 млн руб. и делился на 250 тыс. акций. Таким образом, начальная доля бывших владельцев составляла примерно 31%. До национализации заводов в январе 1918 года общество успело выпустить 63 тыс. акций на 6,3 млн руб. 800 акций из принадлежавших М.П. Абамелек-Лазаревой были сразу же проданы ее уполномоченным П.А. Пепеляевым за 256 тыс. руб., таким образом, их рыночная стоимость превысила номинальную в 3,2 раза.

Е. П. Демидов после акционирования планировал выкупить долю Анатолия Павловича [до чего дело видимо уже не дошло]. Сам он стал учредителем акционерного общества, большую часть руководства последнего составили его ставленники - председатель правления А.Н. Ратьков-Рожнов, директора Н.В. Раевский и сам Е.П. Демидов, кандидаты в директора - А. Ф. Золотарев, Г. И. Нефедьев и М. Б. Струве. Еще два директора представляли Русский для внешней торговли банк, видимо и финансировавший все мероприятие.

* Завадовщина и Готобужское имение среди нее уже не значились

** с 1890 года служил по Министреству иностранных дел, с 1912 года был чрезвычайным посланником России в Греции.

Казна и А.П. Демидов (суксунские)

Суксунский горнозаводский округ, принадлежавший двум правнукам Григория Акинфиевича Демидова - Петру Григорьевичу и Павлу Григорьевичу Демидовым, с 1848 года из-за долгов владельцев находился в 12-летнем владении первой в истории уральской горнозаводской промышленности акционерной компании - Товарищества Суксунских заводов. После ее банкротства и отказа Демидовых выкупить акции (как того требовал устав компании), в мае 1863 года заводы были взяты в казенное управление для последующей продажи с торгов.

Казна приняла заводы в крайне расстроенном состоянии и несмотря на правительственные субсидии (263 тыс. руб. только в 1863 - 1866 годах) предприятия и далее оставались убыточными, причем размеры убытков все время росли. На заводах продолжали висеть огромные долги - только бывшим акционерам Товарищества Суксунских заводов они были должны ок. 1,8 млн руб.

В 1870 году заводы были выставлены на продажу, однако желающих их купить не нашлось. Вопрос о разделении округа и продаже его частями ставился уже в конце 1860-х годов, однако власти долго не решались пойти по этому пути. Лишь в 1885 году была создана особая междуведомственная комиссия выработавшая план раздела и продажи округа. Однако в дело неожиданно вмешался старший сын умершего еще в 1858 году бывшего владельца Павла Григорьевича Демидова титулярный советник Александр Павлович Демидов (1845 - 1893). Несмотря на сопротивление министерства государственных имуществ и горных властей Демидову удалось добиться продажи Суксунского округа целиком - в его полную собственность.

Условия продажи были чрезвычайно льготными - из 3,5 млн казенных долгов, лежавших на округе, 2 млн списывалось, из оставшейся суммы вычитались выкупные платежи и капитализированный оброк и общая стоимость продажи составляла всего 903 183 руб. Единовременно Демидов выплачивал лишь 383 860 руб., выплата оставшейся части растягивалась на 24 года (по 5% интереса и 2,25% погашения в год). Округ при этом из посессионного превращался во владельческий. Столь выгодные условия были достигнуты вероятно за счет обширных родственных связей А. П. Демидова (мать его была дочерью графа А.Х. Бенкендорфа и, вторым браком, замужем за кн. С. В. Кочубеем, сыном председателя Государственного совета и Комитета министров, жена - племянницей председателя Департамента государственной экономии Государственного совета А. А. Абазы и т. д.).

В ноябре 1886 года А. П. Демидов внес указанные 383 860 руб. и стал собственником заводов. Деньги у него имелись видимо только на первоначальный взнос и заводы, продолжавшие оставаться убыточными, в дальнейшем содержались за счет банковских займов. С кредиторами Демидов расплатиться не смог и уже в апреле 1890 года был признан несостоятельным должником. В мае того же года было учреждено конкурсное управление по делам А.П. Демидова, председателем которого стал присяжный поверенный С. А. Муромцев, будущий председатель I Государственной думы. Задачей его была «ликвидация дела несостоятельного должника Демидова в возможно краткий срок».

Управление сразу же взялось за распродажу округа по частям. В июле 1890 года Бымовский медный завод, сданный Демидовым в аренду В. А. Хлудову, был продан последнему за 15 тыс. руб. В декабре 1890 года С. А. Строганову был продан наиболее перспективный Уткинский чугунолитейный завод - за 735 тыс. руб. (из которых конкурсное управление получало 312 тыс., остальное составлял принятый на себя покупателем банковский долг). В декабре 1892 года бирскому купцу Г. С. Кондюрину был продан Камбарский завод - за 65 тыс. руб. (включая 30 тыс. банковского долга). В феврале 1893 года Молебский, Суксунский и Тисовский заводы были проданы потомственным почетным гражданам Каменским - за 325 тыс. руб (включая 190 тыс. банковского долга). В том же году владельцу Сандуновских бань А. Н. Ганецкому была продана дача сгоревшего в 1869 году Ашапского завода - для разработки леса. Дачу Шаквинского завода распродали крестьянам Сажинской и нескольких других волостей. Всего за счет распродажи конкурсным управлением было выручено около полумиллиона рублей, лишь частично покрывших убытки кредиторов.

Сам А. П. Демидов, столь неосмотрительно взявшийся за возрождение семейных заводов, умер в январе 1893 года, оставшись и без денег и без родового имения.

П. А. Демидов (ревдинский)

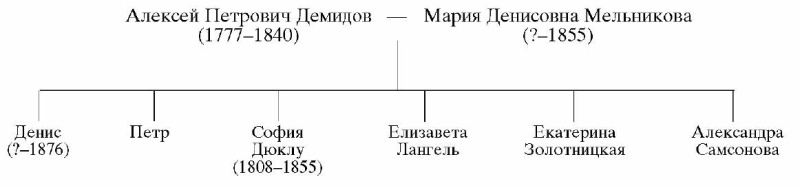

Другим представителям ветви Григория Акинфиевича Демидова на Урале принадлежали крупные Ревдинско-Рождественские заводы. В 1808 году они были проданы Зеленцовым, но в 1833 году вернулись в собственность семьи. Вернувший заводы в собственность рода Алексей Петрович Демидов (1777 - 1840) по завещанию передал их (как «благоприобретенные») в пожизненное владение супруге - Марие Денисовне Мельниковой (? - 1855). От имени последней заводами весьма успешно управлял зять - Б. Н. Дюклу, муж старшей дочери Софии. Ко времени смерти владелицы округ включал 6 заводов, находившихся на значительном удалении друг от друга (на территории четырех уездов Пермской губернии - Екатеринбургского, Красноуфимского, Оханского и Осинского), но действовавших как единый хозяйственный комплекс.

После смерти владелицы заводы, по ее выбору, перешли к младшему сыну, отставному полковнику Петру Алексеевичу Демидову. Прочим детям полагались финансовые компенсации разного рода. Выплата последних, заводское строительство и разнообразные «затеи» (театр, оркестр и пр.) подолгу жившего в имении заводчика вскоре расстроили финансовое положение заводов. В 1865 году они были взяты в опеку. Попытки самого Демидова избавиться от опеки сдав заводы в аренду - сначала С. И. Кони (см. историю сергинско-уфалейских Губиных), затем караимскому газзану и купцу первой гильдии Фирковичу сорвались, опека же (традиционно) только ухудшила положение заводов.

В 1873 году заводы были выставлены на торги, однако в апреле того же года П. А. Демидов договорился о продаже заводов Г. М. Пермикину. Дабы не упустить покупателя казна согласилась рассрочить основные казенные долги на 37 лет и в декабре 1873 года округ (Ревдинский, Бисертский и Мариинский посессионные и три Рождественских владельческих завода, 226 729 десятин земли) был продан Г. М. Пермикину за 800 тыс. руб. серебром (включая долги продавца).

Потомки С. Я. Яковлева

читать дальше

Яковлевым к 1861 году принадлежало три уральских округа - Верх-Исетский, Алапаевский и Невьянский. Все они в начале XX века были превращены в закрытые акционерные общества с участием владельцев, позднее оттесненных от управления банковскими группами.

Наследники А. И. Яковлева (верх-исетские)

Крупнейшим владением рода Яковлевых на Урале в середине XIX века был Верх-Исетский горнозаводский округ (Верх-Исетский, Режевский, Верх-Нейвинский, Нижне-Верх-Нейвинский, Нейво-Рудянский, Верхнетагильский, Шуралинский, Уткинский, Шайтанский, Сылвенский, Нижнесылвенский, Саргинский, Нижнерудянский, Молебский и Вогульский заводы), общей площадью 701 273 десятин (еще 22 422 десятин находились в споре), в т. ч. 400 963 десятин леса. На заводах выплавлялось до 727 тыс. пудов чугуна и 7 тыс. пудов меди, добывалось до 40 пудов. золота. По X ревизии (1857 год) здесь числилось 4337 ревизских душ казенных мастеровых, 2935 душ непременных работников и 8473 душ заводских крепостных.

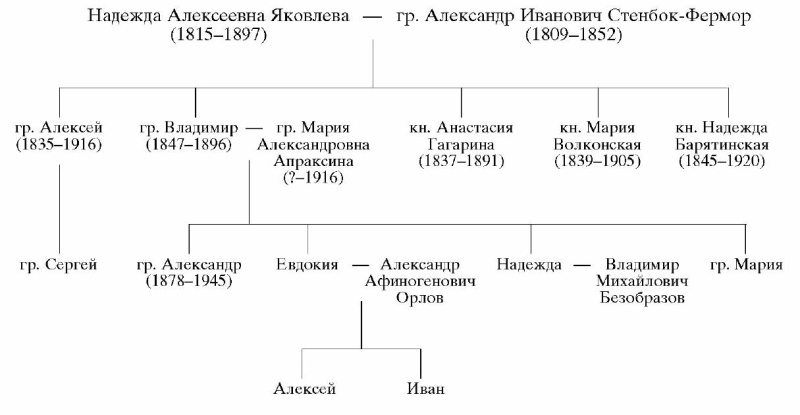

С 1849 года округом владели Иван Алексеевич Яковлев (1804 - 1882) и его сестра гр. Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор (1815 - 1898). В 1852 году гр. Н. А. Стенбок-Фермор уступила свою долю (1/14) брату в обмен на денежную выплату (50 тыс. руб. ежегодно). Однако в марте 1862 года бездетный Иван Алексеевич уступил большую часть наследства (Верх-Исетские заводы, 15 741 рев. душ и пр.) сестре, сохранив за собой дома в Петербурге и третью часть в Невьянских заводах (2977 рев. душ), также принадлежавшую этой ветви Яковлевых.

Управлением заводами от имени гр. Н. А. Стенбок-Фермор фактически занимался ее сын - гр. Алексей Александрович Стенбок-Фермор. Богатейшие ресурсы округа и нерастраченный оборотный капитал позволили владелице не только благополучно пережить последствия крестьянской реформы, но и провести модернизацию производства. Проведенная модернизация, в свою очередь, позволила сохранить прибыльность округа. Так, только в 1890 - 1900 годах общий доход округа составил 7,162 тыс. руб., из которых 5,275 тыс. руб. поступили владелице. Последняя много вкладывала в ценные бумаги - между 1872 и 1888 годами стоимость бумаг находившихся в собственности графини выросла с 4,6 до 22,19 млн руб.

После смерти гр. Н. А. Стенбок-Фермор ее огромное состояние было разделено между многочисленными наследниками. «Благоприобретенное» имущество графини (в основном ценные бумаги) было разделено согласно завещанию, однако на заводы оно не распространялось и последние делились согласно требованиям закона.

Общая стоимость заводского имения (видимо без учета посессионной земли) была определена в 4,172 млн руб. Наследниками его стали старший сын владелицы гр. Алексей Александрович Стенбок-Фермор (1835 - 1916) - 5/16 частей движимого и 11/28 - недвижимого имущества; дочери кн. Мария Александровна Волконская (1839 - 1905) и кн. Надежда Александровна Барятинская (1845 - 1920) - по 1/8 и 1/14; внуки и внучки - дети уже умершего второго сына владелицы гр. Александр Владимирович Стенбок-Фермор (1878 - 1945) - 25/128 и 121/392, Надежда Владимировна Безобразова - 5/128 и 11/392 и «умалишенная» Мария Владимировна Стенбок-Фермор (находилась под опекой матери) - 5/128 и 11/392, дети уже умершей дочери кн. Анастасии Гагариной - кн. Александр Петрович Гагарин (1857 - 1903) - 3/32 и 3/49, гр. Софья Петровна Гендрикова (1862 - 1916) - 1/64 и 1/196, гр. Надежда Петровна Гудович (? - 1915) - 1/64 и 1/196; правнуки - сыновья старшей дочери гр. В. А. Стенбок-Фермора Евдокии - Алексей Александрович Орлов и Иван Александрович Орлов - по по 5/256 и 11/784.

Вдове гр. В. А. Стенбок-Фермора Марии Александровне отказали в праве на «указную часть» имущества, поскольку наследство поступило от матери мужа.

В 1899 году по инициативе владельцев было образовано семейно-паевое товарищество, по образцу вышеописанного Нижнетагильского. Имение было разделено на 1568 паев, гр. А. А. Стенбок-Фермор оказался владельцем 616 паев (39,3%), кн. Н. А. Барятинская и кн. М. А. Волконская получили по 112 (7,1%), гр. А.В. Стенбок-Фермор - 484 пая (30,9%), Н. В. Безобразова и гр. М. В. Стенбок-Фермор - по 44 (по 2,8%), кн. А. П. Гагарин - 96 (6,1%), гр. С. П. Гендрикова и гр. Н. П. Гудович - по 8 (по 0,5%), А. А. Орлов и И. А. Орлов - по 22 (по 1,4%) пая.

Членами Главного правления товарищества были избраны гр. А. А. Стенбок-Фермор, кн. А. П. Гагарина и горный инженер В. Н. Липин, непосредственное управление заводами было доверено инженер-технологу А. И. Фадееву.

В 1903 году умер бездетный кн. А. П. Гагарин, его доля отошла к сестрам - гр. С. П. Гендриковой и гр. Н. П. Гудович, нарастившим свое участие до 56 паев (3,6%) каждая.

В 1905 году скончалась кн. М. А. Волконская, доли которой перешли к ее наследникам: сыновьям кн. Виктору Васильевичу Волконскому (1861 - 1911) и кн. Владимиру Васильевичу Волконскому (1866 - 1916) - по 49 и 50 паев, вдове умершего старшего сына Михаила Софье Михайловне Волконской (5 паев) и дочери гр. Надежде Васильевне Толстой (1860 - 1940), бывшей замужем за гр. Сергеем Михайловичем Толстым - 8 паев.

Один из главных владельцев, корнет лейб-гвардии Гусарского полка гр. А. В. Стенбок-Фермор, в 1903 году был отдан под опеку за долги (в 1906 году заменена попечительством)*.

В начале XX века экономический кризис и революция резко ухудшили финансовое положение Верх-Исетских заводов. Владельцы после 1900 года практически не получали дивидендов (в 1905-м были выплачены символические 16 тыс. руб). Ежегодные убытки и растущая задолженность подтолкнули владельцев к решению акционировать Верх-Исетский округ. К этому времени в состав имения входило 11 заводов, а общая его площадь достигала 704 099 десятин (включая 56 790 десятин в пользовании горнозаводского населения, 141 527 десятин - в пользовании государственных крестьян и 2667 десятин - в частном владении в границах дачи).

Учредителями акционерного Общества Верх-Исетских горных и механических заводов числились кн. Н. А. Барятинская, Н. В. Безобразова, гр. Н. П. Гудович и гр. А. В. Стенбок-Фермор. Основной капитал (исходя из оценки пая в 8 тыс. руб.) составил 12,544 млн руб. На эту сумму выпускались 50 176 именных акций номиналом в 250 руб., так что каждая доля владения соответствовала 32 акциям. Все акции распределялись между совладельцами «соразмерно и взамен принадлежавших им долей». В Общем собрании один голос приравнивался к 32 акциям, т. е. соотношение голосов оставалось прежним, но один акционер не мог иметь более 157 голосов (что соответствовало 1/10 доле капитала).

Основной целью акционирования было облегчение доступа к долгосрочному кредитованию в земельных банках. Долгое время добиться этого не удавалось и лишь весной 1910 года была получена ссуда в Нижегородско-Самарском банке (2,5 млн руб.). В мае того же 1910 года общество было реорганизовано - отменены ограничения на владение акциями для иудеев и иностранцев, разрешен выпуск акций на предъявителя и пр.

В состав акционеров к этому времени входили уже и посторонние лица - гр. С. П. Гендрикова и гр. Н. П. Гудович, бывшие также основными владелицами Невьянского округа, из-за финансовых проблем последнего вынуждены были продать 1951 акцию (в т. ч. не менее 420 П. Г. Солодовникову). Правление общества, впрочем, по-прежнему состояло из представителей и креатур семьи - гр. С. А. Стенбок-Фермора (председатель), кн. П. Б. Щербатова (зять Н. А. Барятинской), В. Н. Липина (директор) и Р. А. Оцко (директор-распорядитель).

После 1910 года финансовое положение округа улучшилось, в 1911 году была начата его реконструкция - предполагалось нарастить производство кровельного железа (до 1,5 - 1,6 млн пудов), сосредоточив его на Верх-Исецком заводе, увеличить производство меди, организовать производство серной кислоты и пр. Часть заводов при этом предполагалось закрыть, обеспечив рабочих землей.

Общая площадь округа из-за наделения землей рабочих сократилась почти вдвое - до 392 тыс. десятин. Прибыль его в результате реконструкции выросла с 31 тыс. руб .в 1911-м до 1,062 млн руб. в 1913 году.

Акции Общества Верх-Исетских заводов пользовались спросом, в 1913 и 1917 годах производились дополнительные выпуски акций. Прежние владельцы постепенно утрачивали контроль над обществом. На общем собрании 1915 года группа бывших владельцев предъявила акций на сумму 4817 тыс. руб. (43%), товарищество «П. О. Гукасов и К°» и Ю. М. Тищенко - на 4659 тыс. руб., Русский торгово-промышленный банк - на 1750 тыс. руб. Тогда же с поста директора-распорядителя ушел ставленник прежних владельцев Р. А. Оцко. В 1916 году Азовско-Донской банк купил акции Торгово-промышленного и стал основным акционером Верх-Исетского общества (34 200 из 64 тыс. акций), оставаясь таковым до национализации округа в январе 1918 года.

* Заведя роман с актрисой Ольгой Платоновной Ножиковой князь исхитрился спустить большую часть своего 2-миллионного состояния. Усилиями опекунов князь был переведен в Приморский драгунский полк, вместе с ним участвовал в японской войне, все-таки женился на Ножиковой и позднее жил в Париже на деньги от сдачи в аренду земель фамильного имения Лахта.

Наследники С. С. Яковлева (алапаевские)

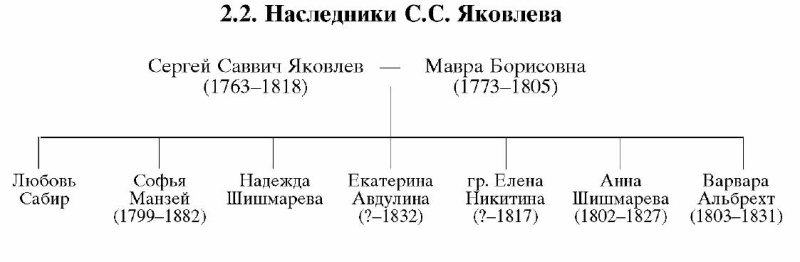

Наследники Сергея Саввича Яковлева владели Алапаевским горнозаводским округом, один из крупнейших на Урале. После смерти С. С. Яковлева (1818 год) округ перешел к 7 дочерям покойного и их наследникам. Из-за споров вокруг наследства официальный раздел был произведен только в 1847 году, все имение (Алапаевский и Уинский округа, треть Невьянских заводов и пр., общей стоимостью в 2,856 млн руб.) было разделено на 7 условных частей.

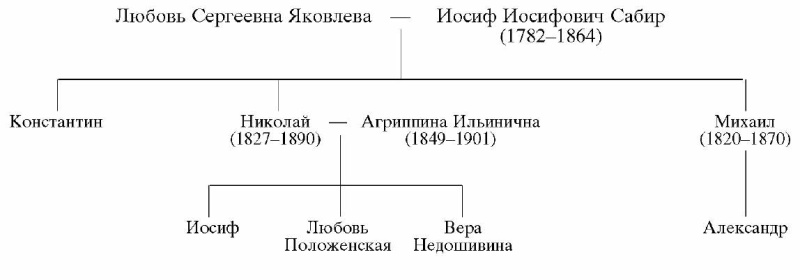

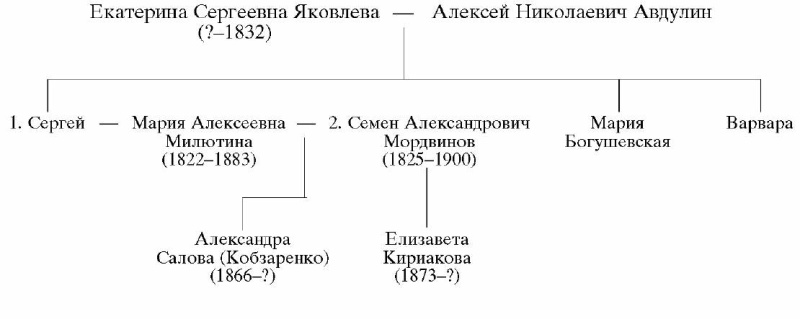

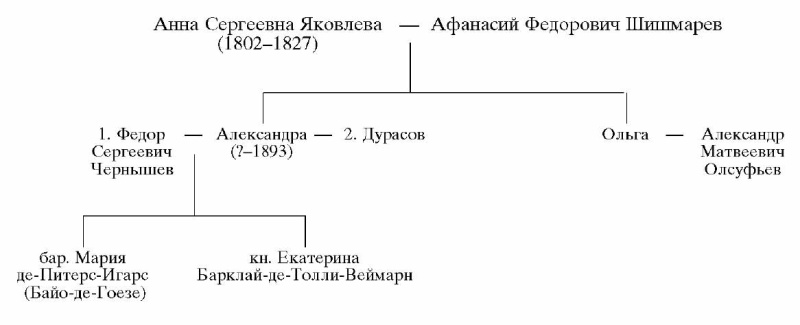

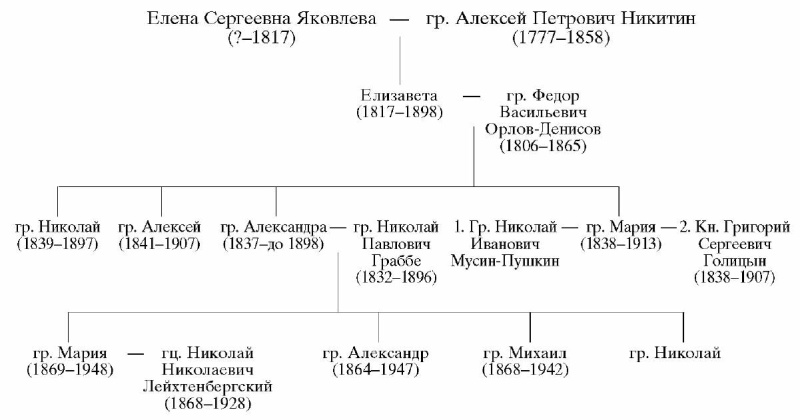

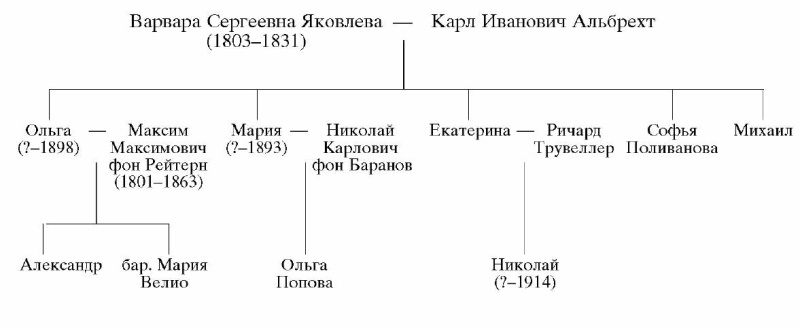

Первая часть владения закреплялась за Любовью Сергеевной (бывшей замужем за генерал-майором Иосифом Иосифовичем Сабиром, внебрачным сыном адмирала И. М. де Рибаса), вторая - за Софьей Сергеевной (супругой генерал-майора Николая Логгиновича Манзея), третья - за Надеждой Сергеевной (женой гвардии штабс-капитана Михаила Васильевича Шишмарева). Остальные части наследовали мужья и дети уже умерших к моменту раздела дочерей Сергея Саввича. Четвертая часть владения переходила к детям Екатерины Сергеевны (замужем за генерал-майором Алексеем Николаевичем Авдулиным): коллежскому асессору Сергею и несовершеннолетним дочерям Варваре и Марии. Пятая - к мужу Елены Сергеевны генералу от инфантерии графу Алексею Петровичу Никитину и их дочери Елизавете (была замужем за генерал-майором графом Федором Васильевичем Орловым-Денисовым, походным атаманом Донского казачьего войска); шестая часть, после отказа от наследства мужа Анны Сергеевны штабс-капитана Афанасия Федоровича Шишмарева, принадлежала их дочерям: Ольге (была замужем за полковником Александром Матвеевичем Олсуфьевым) и Александре (жене полковника Федора Сергеевича Чернышева); седьмую часть наследовали супруг Варвары Сергеевны генерал-майор Карл Иванович Альбрехт, а также их сыновья - паж Михаил, губернский секретарь Александр и дочери - Мария (была замужем за поручиком Николаем Карловичем фон Барановым) и девицы Екатерина, Ольга и Софья.

Из-за сложностей управления и растущего числа наследников семичастная схема владения уже в 1858 году была заменена первым на Урале семейно-паевым товариществом, ставшим образцом для других владельцев. Имение было разделено на 1176 паев, владельцы последних составляли Общее собрание владельцев. Право голоса давали три пая, владелец 60-167 паев получал два голоса, 168 и более - три. Собрание избирало Главное правление (5 членов и 3 кандидата в члены) на 5 лет.

Число и состав наследников часто менялись, как по естественным причинам, так и в результате продаж паев.

После смерти Л.С. Сабир ее доля в 1855 году перешла к мужу И. И. Сабиру и трем сыновьям - полковнику Михаилу, титулярному советнику Николаю и коллежскому регистратору Константину.

Доли умершего бездетным чиновника Министерства иностранных дел С. А. Авдулина в 1855 году наследовали его вдова Мария Алексеевна (урожденная Милютина, родная сестра генерал-фельдмаршала графа Д.А. Милютина и сенатора Н. А. Милютина; вторым браком замужем за надворным советником Семеном Александровичем Мордвиновым) и сестры Мария (замужем за гвардии ротмистром Дмитрием Васильевичем Богушевским) и В. А. Авдулина.

Гр. А. П. Никитин в 1853 году выкупил 1/65 долю С. К. Альбрехт (в замужестве - Поливановой), в 1855 году купил у сестер-наследниц 3/7 доли С. А. Авдулина, а в 1857 году - долю полковника М. И. Сабира. После смерти самого графа в 1858 году его паи перешли к дочери - гр. Е. А. Орловой-Денисовой.

Часть Н. С. Шишмаревой в 1860 году досталась ее дочери Екатерине Михайловне, жене генерал-майора князя Петра Григорьевича Волконского. К тому времени она, уже разъехавшись с мужем, проживала в Париже и «из-за расточительности» находилась под опекой.

Доля умершего А. К. Альбрехта перешла к брату М. К. Альбрехту, уже в 1851 году продавшему свою часть владения «всем сонаследникам». В 1853 году аналогичным образом поступил его отец, К. И. Альбрехт.

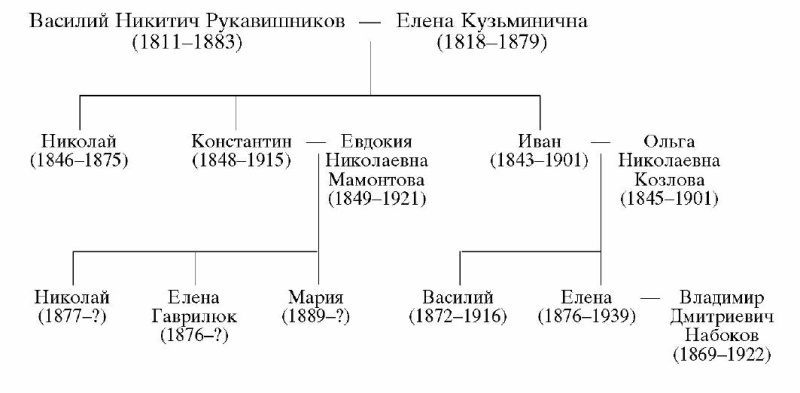

В 1859 году среди совладельцев появился посторонний - мензелинский купец первой гильдии, крупный торговец металлами и золотопромышленник Василий Никитич Рукавишников, выкупивший 96 паев К. И. и М. К. Альбрехтов (остававшихся нераспределенными). Приглашенный по инициативе члена Главного правления гр. Ф. В. Орлова-Денисова опытный предприниматель помог товариществу преодолеть трудности первых пореформенных лет.

В 1860 - 1866 годах В. Н. Рукавишников выкупил оставшиеся паи сестер М. А. Богушевской и В. А. Авдулиной (75 3/7), кн. Е. М. Волконской (168), О. А. Олсуфьевой (84), К. И. Сабира (48) и сделался крупнейшим совладельцем (471 3/7, ок. 40% паев). Однако по правилам товарищества он имел лишь три голоса на Общем собрании против 14 у прочих девяти владельцев и решающее значение в управлении заводами сохранялось за потомками С. С. Яковлева.

Среди последних к 1866? году крупнейшей владелицей была гр. Е. А. Орлова-Денисова (306 паев - 144 от матери и 162 от отца), далее шли С. С. Манзей (168), А. А. Чернышева (84), Н. И. Сабир (48), И. И. Сабир (24), сестры М. К. фон Баранова, О. К. фон Рейтерн (замужем за генерал-лейтенантом Максимом Максимовичем фон Рейтерном), Е. К. Трувеллер (супруга генерал-майора Ричарда Трувеллера) - по 18 и М. А. Мордвинова - 20 4/7.

Членами правления в 1858 году были избраны граф Ф. В. Орлов-Денисов, Ф. С. Чернышев, С. А. Мордвинов, генерал-майор А. А. Одинцов (поверенный О. К. фон Рейтерн) и коллежский советник М. К. Линденбаум (поверенный Сабиров).

И. И. Сабир, находившийся под опекой за долги, умер в 1864 году, однако его паи не были (из-за тех же долгов) приняты наследниками и лишь в 1879 году были совместно выкуплены прочими совладельцами и пропорционально разделены между ними.

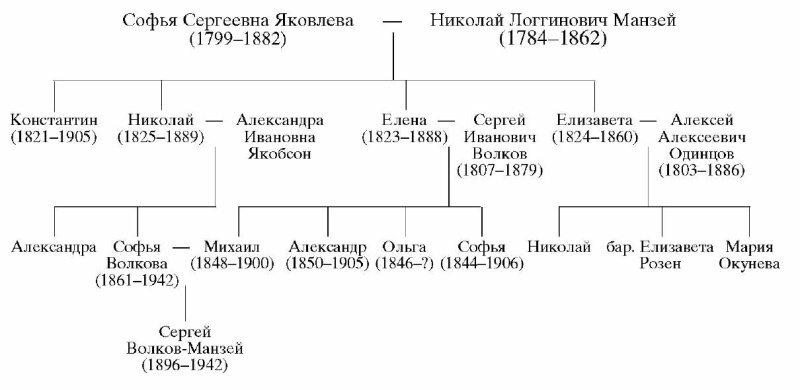

В 1882 году умерла последняя из семи дочерей С. С. Яковлева Софья Сергеевна Манзей. Ее часть имения (171 1/2 доли) наследовали сыновья: военный историк генерал-адъютант Константин Николаевич и полковник лейб-гвардии Гусарского полка Николай Николаевич (по 73 1/2), дочь Елена Николаевна (вдова члена Военного совета генерала от инфантерии Сергея Ивановича Волкова, 12 1/4), и внуки - дети уже умершей дочери Елизаветы (была замужем за нижегородским военным губернатором генералом от инфантерии Алексеем Алексеевичем Одинцовым): Николай (10 1/2), Елизавета (впоследствии вышла замуж за барона Романа Романовича Розена, российского посланника в Сербии, Мексике, Японии, США, подписавшего в 1905 году Портсмутский мир; 7/8) и жена поручика Мария Окунева (7/8). В 1884 году Е. А. Розен и М. А. Окунева заключили купчую с братом, продавшим им по 3 5/24 доли и в результате у каждого из трех наследников Е. Н. Одинцовой оказались равные 4 1/12 доли Алапаевских заводов.

После смерти Н. Н. Манзея (1889) его доля перешла в пожизненное владение супруги Александры Ивановны, но владелицами-собственницами считались дочери: Софья Николаевна (была замужем за своим двоюродным братом М. С. Волковым) и незамужняя Александра Николаевна Манзей, каждой из которых досталось по 36 3/4 долей. С. Н. Волкова купила еще 2 доли И. Н. Сабира и 14 - О. Н. Поповой.

Доля умершей в 1888 году Е. Н. Волковой перешла ее детям: камергеру и действительному статскому советнику Михаилу Сергеевичу (мужу С. Н. Манзей), камергеру и статскому советнику Александру Сергеевичу (по 5 1/4), Ольге Сергеевне и Софье Сергеевне (по 7/8). После смерти М. С. Волкова (1900) его доля перешла в пожизненное владение вдовы (без права продажи). При этом собственником считался их четырехлетний сын Сергей. Ему же, как единственному наследнику, получившему право именоваться Волковым-Манзеем, достались и доли двоюродного деда К. Н. Манзея (731/2), скончавшегося в 1905 году. Доход от них до совершеннолетия владельца поступал в распоряжение его матери С. Н. Волковой.

А. С. Волков в 1903 году купил еще 5 1/4 пая В. Н. Недошивиной. После его смерти (1905) его 10 1/2 доли перешли к сестре Софии, купившей еще 3 доли у О. Н. Поповой. София Сергеевна умерла в 1906 году оставив свою долю сестре - О. С. Волковой.

Единственный оставшийся представитель линии Сабиров, коллежский советник Н. И. Сабир умер в 1890 году. Его 49 паев перешли в пожизненное владение вдовы Агриппины Ильиничны, но владельцами-собственниками считались сын - корнет (позже коллежский советник) Иосиф Николаевич (42) и дочери - Любовь Николаевна Положенская и Вера Николаевна Недошивина (по 3 1/2).

В 1901 году И. Н. Сабир уступил сестрам по 1 3/4 пая, позднее продав два пая С. Н. Волковой и по три - управляющему Алапаевским округом горному инженеру Владимиру Ефимовичу Грум-Гржимайло и титулярному советнику Петру Ивановичу Смирнову.

B. Н. Недошивина в 1903 году продала свои 5 1/4 пая А. С. Волкову.

По линии Авдулиных среди совладельцев оставалась Мария Алексеевна Мордвинова. К доставшимся ей после смерти первого мужа С. А. Авдулина 20 4/7 долям она прибавила 3/7 доли от И. И. Сабира и купленные в 1880 году 6 3/8 от Е. А. Орловой-Денисовой. После смерти владелицы (1883) ее часть имения (27 3/8) унаследовала дочь - несовершеннолетняя Александра Семеновна Мордвинова, находившаяся под опекой отца. К тому времени супруги уже разошлись, а потому С. А. Мордвинов не получил доли наследства. В 1886 году А. С. Мордвинова вышла замуж за титулярного советника С. Ф. Салова (был товарищем председателя Московского окружного суда), а в 1906 году за некоего Кобзаренко.

Ее отец, сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник Семен Александрович Мордвинов купил (до 1891 года) четыре доли у О. К. Рейтерн. После его смерти (1900) они перешли во владение рожденной еще до расторжения брака с Марией Алексеевной и позже узаконенной дочери от второй жены Е. И. Гудковой - Елизаветы Семеновны Кириаковой.

По линии А. С. Шишмаревой в составе совладельцев оставалась ее дочь А. А. Чернышева (во втором браке за действительным статским советником А. Ф. Дурасовым), которой достались также 1 3/4 доли И. И. Сабира и 9 - О. К. Рейтерн. В 1893 году они перешли по завещанию к дочерям Александры Афанасьевны от первого брака - баронессе Марии Федоровне де-Питерс-Игарс (она же - баронесса Байо-де-Гоезе) и кн. Екатерине Федоровне Барклай-де-Толли-Веймарн (по 47 3/8 каждой).

Графиня Е. А. Орлова-Денисова доставшиеся ей в 1879 году 6 3/8 долей И.И. Сабира продала М. А. Мордвиновой и после ее смерти (1898) наследники графини получили «родовые» 306 долей. Большая часть наследства досталась младшему сыну - гр. Алексею Федоровичу Орлову-Денисову-Никитину (262 2/7). Уже в 1901 году он уступил 37 2/7 долей другим наследникам и с этого времени гр. А. Ф. Орлову-Денисову-Никитину принадлежали 225 долей, его младшей сестре кн. Марии Федоровне Голицыной - 39, детям другой младшей сестры Александры Федоровны - графам Александру, Михаилу и Николаю Граббе - по 12, а герцогине Марие Николаевне Лейхтенбергской - 6. После смерти гр. А. Ф. Орлова-Денисова-Никитина (1906) его доля была разделена сестрой кн. М. Ф. Голицыной (всего теперь владела 151 1/2) и тремя племянниками гр. Граббе-Никитиными (всего 49 1/2).

По линии Альбрехтов среди владельцев оставалась дочери В. С. Альбрехт имевшие по 18 3/8 долей (12 от матери, 6 от отца и 3/8 от И. И. Сабира).

После кончины Марии Карловны фон Барановой (1893) ее часть унаследовала единственная дочь - Ольга Николаевна Попова, к 1906 году распродавшая наследство родне - С. Н. Волковой (14 паев), С. С. Волковой (3) и Н. Р. Трувеллеру (1 3/8).

Екатерина Карловна Трувеллер в 1896 году подарила все свои доли сыну - отставному капитану второго ранга (позже - генерал-майору) Николаю Ричардовичу Трувеллеру, прибавившему к доле матери еще 1 3/8 купленную у О. Н. Поповой.

Ольга Карловна Рейтерн продала 4 доли С. А. Мордвинову и 9 - А. А. Дурасовой. После ее смерти (1898) оставшиеся 5 3/8 долей унаследовала дочь - вдова действительного тайного советника баронесса Мария Максимовна Велио.

В. Н. Рукавишников в 1866 году подарил свои 252 доли сыновьям Николаю, Константину и Ивану (по 84 каждому). Помимо прочего, этот шаг видимо должен был способствовать росту влияния семьи в товариществе - теперь Руковишниковы могли рассчитывать не на три, а на 9 (из 22) голосов в Общем собрании.

В 1875 году старший из сыновей Николай - известный благотворитель и директор приюта для малолетних преступников (позднее «Рукавишниковский приют для малолетних преступников») умер и его доля вернулась к отцу. После смерти В. Н. Рукавишникова (1883) его часть Алапаевских заводов была поровну разделена между оставшимися сыновьями, получившими по 154 7/8. В 1879 году им досталось и еще и по 1 3/4 от И. И. Сабира и каждый из братьев имел уже по 240 5/8 долей.

Так же, как и отец, и видимо с той же целью, И. В. Рукавишников подарил по 60 паев своим детям - сыну Василию и дочери Елене (супруге одного из лидеров кадетов Владимира Дмитриевича Набокова и матери писателя В. В. Набокова). После его смерти (1901 год) доли детей-наследников В. И. Руковишникова и Е. И. Набоковой увеличились до 143 7/8 и 96 6/8. Помимо этого, Е. И. Набокова видимо приобрела еще три пая у П.И. Смирнова.

К. В. Рукавишников в 1900 году также подарил по 16 долей сначала дочерям Марии и Елене (жене лейтенанта Владимира Васильевича Гаврилюка), а затем и сыну Николаю.

В 1903 году в состав владельцев вошел еще один человек со стороны - назначенный управляющим округом горный инженер Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (до этого работавший на Нижнетагильских заводах) приобрел небольшой пай у И. Н. Сабира (3 доли).

По итогам всех описанных перемен к 1907 году совладельцами Алапаевского округа оставалось 28 человек.

Крупнейшими владельцами по-прежнему являлись Рукавишниковы - шести потомкам В. Н. Рукавишникова: сыну К. В. Рукавишникову (192 5/8 доли), внукам и внучкам - В. И. Рукавишникову (143 7/8), Е. И. Набоковой (99 6/8), Н. К. Рукавишникову и М. К. Рукавишникову и Е. К. Гаврилюк (по 16) принадлежало 484 1/4 паев (41,2%).

21 потомку С. С. Яковлева принадлежало 688 3/4 пая (58,6%).

Часть Л.С. Сабир представляли двое ее внуков: И. Н. Сабир (30 1/2) и Л. Н. Положенская (5 1/4).

Часть С. С. Манзей - сноха А. И. Манзей и шесть внуков: А. Н. Манзей (36 3/4), С. Н. Волкова (52 3/4), Н. А. Одинцов, баронесса Е. А. Розен, М. А. Окунева (по 4 1/12), О. С. Волкова (15 1/4) и правнук С. М. Волков-Манзей (78 3/4).

Часть Е. С. Авдулиной - наследники невестки М. А. Мордвиновой и ее мужа С. А. Мордвинова: А. С. Кобзаренко (27 3/8) и Е. С. Кириакова (4).

Часть Е. С. Никитиной - внучка кн. М. Ф. Голицына (151 1/2), и четверо правнуков: графы А. Н. Граббе, М. Н. Граббе, Н. Н. Граббе (по 49 1/2) и герцогиня М. Н. Лейхтенбергская (6).

Часть А. С. Шишмаревой - две ее внучки: баронесса М. Ф. Байо-де-Гоезе и княгиня Е. Ф. Барклай-де-Толли-Веймарн (по 47 3/8)

Часть B. С. Альбрехт - двое ее внуков: Н. Р. Трувеллер (19 3/4) и баронесса М. М. Велио (5 3/8).

Линия Н. С. Шишмаревой выбыла из состава совладельцев в результате продажи своей части.

Небольшой долей владел также вышеуказанный В. Е. Грум-Гржимайло (3).

Наибольшим влиянием среди владельев пользовались кланы Рукавишниковых (484 1/4 пая), Орловых-Денисовых-Никитиных (306 паев) и Волковых-Манзей (почти 196). Руковишниковы, будучи крупнейшими владельцами, в составе Общего собрания по-прежнему имели не более 30% голосов (в начале 1900-х - 12 из 28) и по важным вопросам должны были искать согласия с кем-то из потомков Яковлевых. На рубеже веков группа Рукавишниковых (возглавляемая К. В. Руковишниковым, опытным предпринимателем и московским городским головой в 1893 - 1897 годах) обычно находила общий язык с группой Орловых-Денисовых-Никитиных, тогда как Волковы-Манзей, видимо, составляли им оппозицию в вопросах управления заводами и распределения прибыли.

В 1890-х членами Главного правления избирались в основном наиболее авторитетные представители потомков С. С. Яковлева: К. Н. Манзей, С. А. Мордвинов, Н. Ф. Орлов-Денисов, а также кто-либо из Рукавишниковых. В 1907 году Рукавишниковых в составе правления было уже двое.

До начала XX века Алапаевские заводы пребывали в относительно благоприятном положении - в 1891 - 1895 годах владельцы получали по 650 руб. на пай (всего до 729 тыс. руб. в год), до 1903-го - по 500 руб. на пай (588 тыс. руб.). К 1907 году положение заводов стало уже весьма тяжелым и владельцы решились на акционирование округа.

В апреле 1907 года было учреждено акционерное Товарищество Алапаевских горных заводов наследников Сергея Саввича Яковлева. Учредителями общества выступили К. В. Рукавишников, М. Н. Граббе и И. Н. Сабир. Основной капитал общества, составлявший 5880 тыс. руб., делился на те же 1176 паев по 5 тыс. руб. каждый, распределявшихся между владельцами пропорционально прежним долям. Таким образом, от прежнего семейно-паевого новое товарищество отличалось главным образом формой. Вместе с тем новый порядок подсчета голосов на общих собраниях давал определенные преимущества владельцам крупных паев, а акционерная форма облегчала получение банковских кредитов.

Акционирование способствовало оздоровлению финансового положения округа и способствовало его модернизации, проводимой в основном за счет кредитов коммерческих банков и личных средств К. В. Рукавишникова. Однако позднее положение вновь ухудшилось, накопились долги (до 3,9 млн руб.) и в 1913 году Товарищество Алапаевских горных заводов подверглось преобразованиям - основной капитал было решено увеличить до 11,76 млн, заменив паи акциями (как именными, так и на предъявителя) и проведя дополнительную эмиссию. Однако все это видимо не особенно помогло.

В 1915 году умер К. В. Рукавишников, бывший долгое время главным мотором развития заводов. Его наследники видимо уже не желали ими заниматься, потребовав возврата личных инвестиций Константина Васильевича (3,4 млн руб.). В 1916 году акции Товарищества были скуплены московским Соединенным банком, но в том же году перешли к Русско-Азиатскому. По одним сведениям банками были выкуплены все паи / акции, по другим к 1917 году в руках прежних владельцев еще оставалось 8% акций.

В 1916 году в Париже умер В. И. Рукавишников, завещавший свои паи племяннику - В. В. Набокову. Еще ранее, в октябре 1914 года, умер генерал-майор Н. Р. Трувеллер, передав 12 остававшихся в его владении паев Алапаевских заводов своим наследникам: дочерям - вдове капитана второго ранга Ольге Николаевне Костенко, жене лейтенанта Елизавете Николаевне фон Веймарн, девицам Евгении и Екатерине Трувеллер, а также британскому подданному Николаю Трувеллеру. Других изменений в составе владельцев не имелось.

Наследники П.С. Яковлева (невьянские)

После смерти бездетного Петра Саввича Яковлева (1809 год) старейшие на Урале Невьянские заводы оказались в совместном владении идущих от его братьев трех ветвей рода Яковлевых: «ярославской» - наследников М. С. Яковлева, «верх-исетской» - наследников И. С. Яковлева и «алапаевской» - наследников С. С. Яковлева. Из-за отсутствия выделов число совладельцев все время росло и к 1861 годку доходило уже до 32 чел. Для удобства расчетов имение было условно поделено на 1050 долей, каждой из ветвей Яковлевых принадлежало по 350.

«Ярославская» группа владельцев к 1861 году состояла из 15 человек, представлявших пять ветвей наследников М. С. Яковлева (по числу сыновей, каждая ветвь владела 70 долями).

Ветвь надворного советника Н. М. Яковлева представляли его дочь вдова генерал-майора Мария Николаевна Бистром (65 долей) и уже скончавшаяся воспитанница ее матери Д. С. Яковлевой Александра Ивановна Казибек (5 долей - из-за отсутствия наследников долгое время оставались неразделенными, позднее признаны выморочным имуществом).

К ветви статского советника И. М. Яковлева относились его дети - коллежский асессор Михаил Иванович Яковлев (50 долей), незамужние дочери Степанида и Александра (по 5), а также уже умершая вдова Капитолина Ивановна (10 паев - под опекой вследствие «непринятия наследниками из-за долгов»).

Третья ветвь была представлена детьми надворного советника М. М. Яковлева - сыном, генерал-майором Григорием Михайловичем Яковлевым (60 долей) и дочерями - Марией Михайловной Янжул-Михайловской (вдовой вице-директора Департамента государственного казначейства П. П. Янжул-Михайловского) и незамужней Анной Михайловной Яковлевой (по 10 долей).

Ветвь надворного советника Г. М. Яковлева представляли сын - гвардии штаб-ротмистр Петр Григорьевич Яковлев (60), дочь Елизавета Григорьевна Петрова (жена действительного статского советника В. П. Петрова) и внучка - Анна Николаевна Тимофеева (по 5 долей).

Пятая ветвь надворного советника С. М. Яковлева включала двух его оставшихся в живых сыновей - надворного советника Михаила Саввича Яковлева и коллежского секретаря Андрея Саввича Яковлева (по 21 доле) и вдов еще трех братьев (Алексея, Павла и Александра) - Надежду Алексеевну, Ольгой Алексеевну и Серафиму Васильевну Яковлевых. Часть долей этой группы (22 76/231) принадлежавших уже умершим сыновьям С. М. Яковлева (всего их было 11) находилась под арестом за долги прежних владельцев и оставалась неразобранной.

«Верх-исетская» группа владельцев была представлена двумя наследниками А. И. Яковлева - его сыном, статским советником и камергером Иваном Алексеевичем Яковлевым, и дочерью, графиней Надеждой Алексеевной Стенбок-Фермор. По разделу 1862 года (см. выше) все 350 долей Невьянских заводов перешли к И. А. Яковлеву, оставаясь в его владении вплоть до смерти в 1882 году.

«Алапаевскую» группу владельцев составляли 14 наследников С. С. Яковлева (см. выше), представлявшие 7 женских линий (изначально по 50 долей у каждой).

Одна из них была представлена единственной остававшейся в живых дочерью С. С. Яковлева - вдовой генерал-майора Софьей Сергеевной Манзей (50 долей).

Линию Е. С. Никитиной представляла ее дочь гр. Елизавета Алексеевна Орлова-Денисова (91 1/14 доли - 50 от матери и 41 1/14 от отца, графа А. П. Никитина, скупившего их у других потомков С. С. Яковлева).

Линия покойной Л. С. Сабир была представлена ее мужем генерал-майором Иосифом Иосифовичем Сабиром (7 1/7) и сыновьями Константином и Николаем (по 14 2/7).

Доли Е. С. Авдулиной принадлежали ее дочерям, Марии Алексеевне Богушевской и Варваре Алексеевне Авдулиной (по 7 32/49), а также вдове сына, С. А. Авдулина, Марии Алексеевне Мордвиновой (6 6/49).

Все 50 долей владения Н. С. Шишмаревой находились в руках ее дочери, кн. Екатерины Михайловны Волконской.

Доли А. С. Шишмаревой унаследовали две ее дочери - Александра Афанасьевна Чернышева и Ольга Афанасьевна Олсуфьева (по 25).

Линию В. С. Альбрехт представляли ее дочери - Ольга Карловна фон Рейтерн, Екатерина Карловна Трувеллер и Мариа Карловна фон Баранова (по 5 5/14).

К этой же группе относился фактически и мензелинский купец Василий Никитич Рукавишников, на рубеже эпох вошедший в состав владельцев алапаевской и невьянской части наследства Яковлевых. К 1861 году он успел купить 35 5/7 долей у других представителей алапаевской группы.

Между 1861 и 1906 годами в составе владельцев произошли следующие изменения.

В «ярославской» группе М. Н. Бистром в 1860-х попала под опеку как «умалишенная». После ее смерти (1870 год) 60 долей доставшиеся ей от отца и брата были разделены между между оставшимися четырьмя родственными ветвями ее кузенов М. И. Яковлева, Г. М. Яковлева, П. Г. Яковлева (по 15), М. С. Яковлева и А. С. Яковлева (по 7 1/2). Еще 5 долей (доставшиеся покойной от матери) не были приняты наследниками и в 1890 году как выморочные перешли к казне. Казне же в 1885 году отошли 5 выморочных долей А. И. Казибек.

М. И. Яковлев к 50 свои долям добавил 15 М. Н. Бистром и 5 долей умершей в 1869 году сестры А. И. Яковлевой. После его смерти (1879) 70 долей были разделены между вдовой Марией Родионовной (10), сыновьями Иваном и Василием (по 22 1/2), дочерями Олимпиадой и Анной и внуком - Павлом Алексеевичем Пожидаевым (сыном уже умершей дочери Антонины) - по 5. Позднее наследники подели между собой доли умерших вдовы и сестры М. И. Яковлева и с 1880 года В. М. Яковлев и И. М. Яковлевым принадлежало по 28 13/14, О. М. Поповой, А. М. Яковлевой и П. А. Пожидаеву - по 5 10/14 долей. После смерти В. М. Яковлева (1892) его доли перешли к вдове Пульхерии Ивановне (4 13/98) и сыну Николаю Васильевичу (24 39/49). Доля умершей в 1895 году А. И. Яковлевой к 1906 году перешла к брату - В. М. Яковлеву, а умершей О. М. Поповой - к мужу Николаю Алексеевичу Попову (1895 год).

Генерал-майор Г. М. Яковлев сосредоточил в своих руках 80 долей, доставшихся ему от отца (60), М. Н. Бистром (15) и сестры А. М. Яковлевой (5 долей). После его смерти эти доли находились в опекунском управлении «за непринятием наследниками», но в 1884 году перешли во владение сына - коллежского регистратора Александра Григорьевича Яковлева. А. Г. Яковлев умер, будучи признан «несостоятельным должником» и конкурсное управление, образованное по его делам в ноябре 1894 года постановило продать 80 принадлежавших ему долей дальнему родственнику и совладельцу князю А. П. Гагарину. 5 долей этой части, принадлежавшие М. М. Янжул-Михайловской в 1878 году были поделены пополам между дочерями - Марией Павловной Николаенко и Анной Павловной Насветевич. Долю последней наследовал сын - Александр Иванович Насветевич, через пять лет продавший ее купцу Р. Ф. Гибнеру. Доля М. Н. Николаенко в 1881 году перешла к детям, в 1886 году продавшим ее А. Н. Салтыковой.

П. Г. Яковлев к своим 60 долям прибавил 15 долей М. Н. Бистром в 1872 году завещав их племяннику - Василию Васильевичу Петрову, сыну сестры Е. Г. Петровой. Еще 4 2/7 доли последнему досталось от матери Е. Г. Петровой (умерла в 1867 году). После смерти В. В. Петрова (1902), его доли (79 2/7) перешли в пожизненное владение вдовы - Софьи Антоновны Петровой (урожденной Дейер). Небольшие (5/14) доли получили от матери также дочери Е. Г. Петровой - Анна Васильевна Часовникова и Юлия Васильевна Слепцова. Первой наследовала (1901 год) дочь, Юлия Алексеевна Часовникова, второй - муж и трое детей, к 1884 году единственным наследником Слепцовой остался сын - Василий Алексеевич Слепцов.

Еще одна владелица этой части - Анна Николаевна Тимофеева в 1879 году завещала свои 5 долей дочерям - Марии Николаевне (впоследствии - Ячевской) и Анне Николаевне Салтыковой (по 2 1/2). Последняя купила в 1886 году еще 2 1/2 доли у семьи Николаенко и в 1894 году завещала все 5 долей мужу - Евграфу Дмитриевичу Салтыкову, после смерти последнего доли перешли к его сестре - Надежде Дмитриевне Устиновой (1903 год).

В последней линии «ярославцев» к 1866 году (после получения 15 долей М. Н. Бистром и раздела ранее неразделенных долей умерших) А. С. Яковлев владел 39 307/462 долями, его брат М. С. Яковлев - примерно 28 долями (еще 11 38/231 положенных долей не принимал из-за долгов), их невестки Н. П. Яковлева, О. А. Яковлева и С. В. Яковлева соответственно 10/11, 1 3/7 и 3 1/3 долями.

В 1872 году М. С. Яковлеву наследовал его сын - Савва Михайлович Яковлев, позднее принявший и доли не принимавшиеся отцом. В 1879 году он продал Н. А. Яковлевой 5 1/11 долей, и его часть сократилась до 34 2915/5082. В начале 1880-х в его владение перешла доля дяди, А. С. Яковлева и часть Саввы Михайловича увеличилась до 74 5/21 доли. В 1894 году доли С. М. Яковлева перешли в позижненное владение вдовы Зинаиды Ульяновны, после ее смерти - к сестре С. М. Яковлева Лидии Михайловне Жербиной (1896), а от нее - к мужу генерал-лейтенанту Федору Ивановичу Жербину (10 89/147), сыну - штабс-капитану Михаилу Федоровичу (58 97/294) и дочери - жене полковника Марии Федоровне Платовой (5 89/294).

Н. А. Яковлева завещала (1884) 5 1/11 внуку - Владимиру Петровичу Севастееву, а оставшиеся 10/11 - сестре Маргарите Алексеевне Азарьевой и племяннице Ольге Константиновне Кази-Гирей ( с 1895 года - единственной владелице этой доли). В. П. Севастеев умер в 1906 году незадолго до акционирования заводов, его доли перешли вдове Варваре Оттовне (8/11) и сыновьям - Владимиру и Евгению (по 2 2/11), однако до акционирования они во владение видимо вступить не успели.

Доля О. А. Яковлевой (урожденной Варенцовой) в 1886 году была мелкими частями поделена между шестью (позднее семью) наследниками - кн. В. А. Урусовой, Н. П. Дружининым (по 5/14), В. М. Гейне, А. П. Варенцовым и Е. А. Варенцовы (по 5/28), Н. Д. Варенцовым и Д. Д. Варенцовым (по 5/56). К 1906 году кн. В.А. Урусова, А. П. и Д. Д. Варенцовы уже скончались, но в в «акте переукрепления» Невьянского округа за акционерной компанией упоминались все семеро.

Долю С. В. Яковлевой в 1894 году унаследовала племянница Татьяна Александровна Хомякова.