И. Бабулин

Война за возвращение Украины 1668 - 1669 гг.Под «войной» подразумеваются мятеж Брюховецкого и ликвидация его последствий. Плюс - едва ли не первое в истории описание собственно боевых действий в ходе вышеуказанных событий. Минус - сам текст. Он представляет собой некую квазиподенную хронику, отчего очень страдает связность повествования. Автор к тому же страшно мельчит и злоупотребляет цитатами из отписок.

Также -

здесьчитать дальшеМятеж Брюховецкого

читать дальше

К началу 1668 года царские гарнизоны располагались в 14 городах Гетманщины. Общая их численность на 26 ноября 1667 года составляла 7 864 чел. В гетманской столице Гадяче также стоял большой отряд русских войск присланных охранять гетмана, гарнизоном он не считался. С учетом этого отряда* общая численность русских войск достигала 8 613 человек**.

Примерно половина этих сил (4 134 чел.) находилась в Киеве, относительно крупные гарнизоны имелись также в Переяславе (917 чел.), Гадяче (649), Полтаве (626), Нежине (598), Чернигове (504), Глухове (386). Остальные гарнизоны были совсем небольшими - Остер (182 чел.), Стародуб (145), Новгород-Северский (101), Лубны (80), Батурин (62), Сосница (60), Прилуки (51), Миргород (48).

Большинство русских гарнизонов размещалось в т. н. малых / верхних городах (замках, цитаделях) и полностью соответствующие города не контролировало.

Решившийся на мятеж Брюховецкий в начале января 1668-го собрал в Гадяче старшинскую раду. Выступление поддержали все левобережные полковники. Решено было изгнать из городов царские гарнизоны и обратиться за помощью к крымским татарам.

В рамках подготовки мятежа в городах, под предлогом борьбы с татарами, собирались городовые казаки. Роль главной ударной силы отводилась нанятым Брюховецким (под тем же предлогом) сечевикам (всего ок. 3 000 чел.).

Началом мятежа автор считает выступление в Гадяче (8 февраля). Здесь располагался отряд русских войск присланный по просьбе самого Брюховецкого для защиты его драгоценной шкуры. Гарнизоном он не считался, малого города не занимал, размещался на городских квартирах и возможности оказать эффективное сопротивление изменникам почти не имел. Отряд включал рейтарский и 2 солдатских полка, а также дворян и детей боярских Путивля и Чернигова. Общая его численность на 3 января 1668 года составляла всего 649 чел. (109 дворян и детей боярских, 50 рейтар***, 490 солдат)****. Помимо этого, в Гадяче находилась также сводная (разных московских приказов) стрелецкая сотня, выполнявшая функции личной охраны гетмана.

8 февраля Брюховецкий потребовал от царского отряда покинуть город, гарантировав его безопасность. Однако выходившие из Гадяча русские войска были атакованы и разбиты изменниками. Воевода Евсей Огарев попал в плен. Его жену лыцари искалечили, отрезав ей одну грудь и таскали в таком виде по улицам.

В Полтаве русский гарнизон состоял из шквадроны белгородских рейтар и белгородского же солдатского полка - всего (на 26 ноября 1667-го) 626 человек (246 рейтар и 380 солдат). Полтавский Верхний

город был «худ, и воды в нет нет, к осадному времени сидеть ненадежно» и часть солдат и начальных людей размещалась на городских дворах (где и была захвачена изменниками). В этих условиях полтавский воевода Петр Сафонов не решился драться с изменниками и, по их требованию, 9 февраля покинул город, 11 февраля придя с гарнизоном в Колонтаев. Гарнизон потерял 7 человек убитыми и 21 пропавшим без вести, 7 полковых медных пушек, денежную казну (500 рублей) и пр. Назначенное по делу следствие приняло во внимание вышеописанные обстоятельства и наказания за оставление города воевода не понес.

В Глухове гарнизон состоял из комарицких драгун (386 чел. на 26 ноября 1667-го)*****. По отписке воеводы Мирона Кологривова на 6 февраля 1668 года у него имелось 350 драгун (на 8 февраля - уже 341) и 3 железных пушки (1,5-фунтовые, ствол в два аршина), к которым, впрочем, не было пушкарей.

8 февраля в город пришли сечевики (примерно 1,5 тыс. чел.), со своим полковником, Александром Урбановичем. 10 февраля севшему в осаду в малом городе Кологривову было предложено выйти из города без кровопролития. Воевода пытался тянуть время, однако деморализованные драгуны начали разбегаться - 10 февраля бежало 37 драгун, на следующий день ушли «копрал с товарищи». 12 февраля, «увидя многолюдство» пришедших к малому городу казаков, драгуны «почали метаться через городовую стену в большой город» и с воеводой осталось всего около 100 человек. Воспользовавшись этим изменники захватили малый город, Кологривов и начальные люди драгун попали в плен. Сами драгуны были отпущены казаками и явившись домой попали под следствие из-за сдачи города. 9 марта двое «пущих заводчиков» побега были повешены, 15 сержантов, капралов и десятников еще ранее временно посажены в тюрьму, остальные драгуны «розданы в полки полковникам».

Примерно в то же время, что и глуховский были разгромлены небольшие гарнизоны Батурина (30 путивльских стрельцов и 30 комарицких драгун), Сосницы (по 30 севских стрельцов и комарицких драгун), Миргорода (полсотни белгородских солдат) и Прилук (на 12 января - 65 белгородских солдат и комарицких драгун). Обстоятельства их падения неизвестны.

В Стародубе воевода кн. Игнатий Волконский укрепился с небольшим гарнизоном (ок. 150 чел.) в малом городе и отбил два штурма изменников (14? февраля). С третьей попытки (15? февраля) последним удалось взять цитадель, кн. Волконский был убит в бою.

В Новгороде-Северском воевода Исай Квашнин, отказавшись сдаваться, сидел с гарнизоном (около 100 солдат) в осаде до 29 февраля / 1 марта. Затем малый город был взят штурмом, сам И. Квашнин пал в бою, большая часть солдат гарнизона также погибла.

В Лубнах небольшой русский гарнизон (белгородские солдаты и комарицкие драгуны) Фомы Бибикова сидел в осаде до 21 марта. К этому времени изменникам удалось «отнять» у осажденных воду и Бибиков вынужден был сдаться, выговорив относительно почетные условия («ево, Фому, и великого государя ратных людей не побить и проводить их в Гадич к изменнику Ивашке Брюховецкому»), которые изменники тут же нарушили, убив часть сдавшихся и разобрав остальных в плен.

Всего, таким образом, изменниками было разгромлено 10 гарнизонов из 15. В остальных городах царские гарнизоны продолжали держаться.

Киевский полк присоединился к мятежу, однако сам Киев продолжал устойчиво контролироваться царским гарнизоном. Располагая значительными силами (3 рейтарских и 2 солдатских полка, 5 стрелецких приказов, всего на ноябрь 1667-го 4 137 чел., на март 1668-го - примерно 3 700 чел.) киевский воевода Петр Васильевич Шереметев контролировал весь город целиком, периодически совершая рейды против сил изменников и поддерживая гарнизон соседнего Остра.

Гарнизон Остра состоял из служилых людей командируемых из Киева (на 26 ноября 1687-го - 182 солдата). Воевода Дмитрий Рагозин, получив из Киева подкрепление (80 стрельцов) и «насильством» свезя в замок пушки («6 войсковых железных чауновых»****** и 65 затинных пищалей) с началом мятежа сел в осаду в малом городе. 7 февраля остерский гарнизон отбил первый штурм мятежников. 15 февраля подошедшая из Киева «экспедиция» выбила изменников из большого города. 6 марта оправившиеся мятежники вновь неудачно штурмовали малый город. На выручку ему из Киева вскоре вновь явился большой отряд, очистивший от изменников (возглавляемых бывшим киевским полковником Василием Дворецким, героем обороны Глухова) половину Остра. Рогозин получил новое подкрепление (228 стрельцов) и дополнительные припасы. В том же духе оборона Остра велась и далее.

Гарнизон Переяслава включал рейтарский и солдатский полки, 2 стрелецких приказа и отряд донских и севских казаков (на 26 ноября 1687-го - 917 чел.). Воевода Алексей Чириков накануне мятежа «взял наряду войскового из города 15 пушек болших медных» и 18 затинных пищалей и сел в осаду в малом городе, исхитряясь даже поддерживать связь с Киевом. Обстоятельства осады точно неизвестны, по отписке самого воеводы он отбил 5 приступов, 6 раз ходил на вылазки и 9 раз посылал ратных людей в «посылки» в «разные места». П. В. Шереметев оказывал поддержку и переяславскому гарнизону. Так, 20 мая к Переяславу «для выручки» ходил отряд солдатского полковника Фанголстена и стрелецкого головы Бестужева.

Гарнизон Нежина состоял из двух стрелецких приказов (на 26 ноября 1687-го - 598 чел.). Воевода Иван Ржевский перед началом мятежа также взял из войскового наряда пушки (9 медных, 5 железных чауновых, 5 затинных пищалей) и укрывшись затем в малом городе весьма активно оборонялся, отбивая приступы и регулярно ходя на вылазки.

Гарнизон Чернигова состоял из солдатского полка и стрелецкого приказа (на 26 ноября 1687-го - 504 чел.). Воевода Андрей Толстой, забрав у казаков «насильством» 6 пушек (4 медных и 2 железных чауновых) сел в осаду в малом городе. Сам мятеж здесь начался уже 29 января, видимо преждевременно. Традиционно считается, что осада русского гарнизона в Чернигове (руководил которой будущий гетман Иван Самойлович) шла весьма вяло, однако известно как минимум об одном приступе. Сам Толстой также оборонялся весьма активно, регулярно ходя на вылазки ( взяв на них 61 языка) и посылая людей «из осады водным путем для добычи хлебных запасов по селам и по деревням».

Мятеж затронул и соседнюю Слобожанщину, однако в целом слободские казаки остались верны Москве. Попытка харьковского полковника Ивана Серко в первых числах марта взбунтовать свой полк провалилась и ему пришлось бежать с немногими людьми. К мятежникам примкнули также черкасы нескольких слободских городков - Царева-Борисова, Мерефы (Мурафы), Змиева, Валок и Маяцкого. Разоря городки они ушли к Брюховецкому.

* Численность на 3 января 1668 года.

** Фактическая численность гарнизонов к началу мятежа была ниже - из-за непрекращающегося бегства служилых людей со службы.

*** Здесь и далее - с начальными людьми.

**** При этом в бегах числилось 1 008 чел. (233 чел. дворян, детей боярских и казаков, 308 рейтар, 467 солдат), а «по наряду в Гадяч не бывало» 715 чел. (33 чел. детей боярских и казаков, 535 рейтар, 147 солдат).

***** 60 драгун из состава гарнизона ранее были посланы в Батурин и по 30 - в Прилуки, Лубны и Сосницу.

****** Литых чугунных

Март - июнь 1668 года

читать дальше

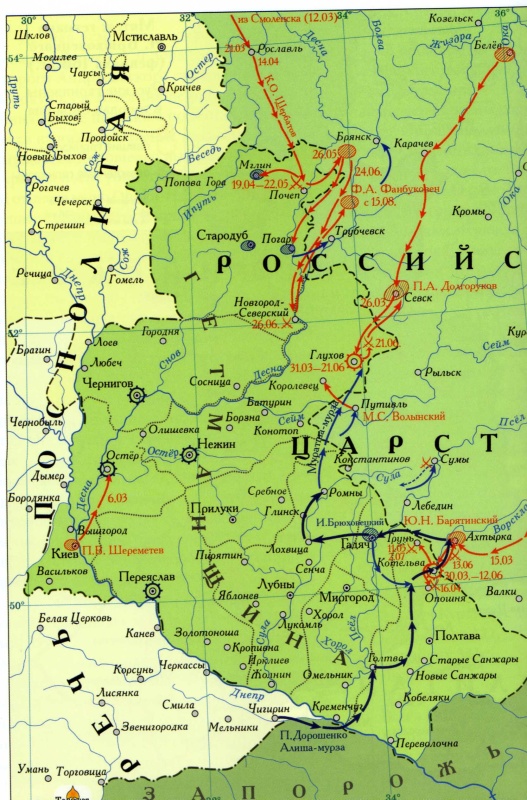

После получения известий о мятеже Брюховецкого правительство собрало три группировки войск на границе с Гетманщиной - Белгородский, Смоленский и Севский (Большой) полки.

Белгородский полк к началу 1668 года состоял из одного копейного (с рейтарской шквадроной) полка, 7 рейтарских полков, одного драгунского полка (имелось также несколько сотен драгун присланных из Севска), 5 солдатских полков, белгородского приказа московских стрельцов и небольших местных корпораций донских, яицких и орешковских служилых казаков. Ему же подчинялись и 4 слободских казацких полка (Острогожский, Сумской, Ахтырский и Харьковский). Всего в полку числилось 14 506 человек - 946 копейщиков, 6 852 рейтара, 1 208 драгун ( в т. ч. 444 севских), 4 559 солдат, 662 стрельца, 279 донских, яицких и орешковских казаков (+ 5 390 казаков слободских).

«Полковой большой наряд» состоял из 8 медных пищалей (одна 7-фунтовая, две 6-фунтовые и пять 4-фунтовых), в солдатских полках имелось 14 медных полковых орудий.

Во главе полка к началу 1668 года стоял белгородский воевода кн. Ю. Н. Барятинский (со вторым воеводой кн. В. Д. Барятинским). Уже в феврале он был сменен кн. Г. Г. Ромодановским, вернувшимся к руководству Белгородским разрядом после четырехлетней паузы. Состояние войск разряда последний оценивал критически - полки «в строю и ученье не бывали», лучшие начальные люди отпущены к Москве, а на их место назначены «самые молодые худые люди», которые «сами многие ни в каком ученье не бывали», лучшие люди солдатских полков написаны в рейтары, а в солдатских полках «гораздо малолюдно и те худы», кормовых денег людям «на многие месяцы не дано» и т. д.

17 февраля 1668 года в Белгород был направлен указ о сборе войск, одновременно было сменено руководство полка - белородским воеводой и первым воеводой Белгородского полка вновь назначался кн. Григорий Григорьевич Ромодановский (со вторым воеводой Петром Дмитриевичем Скуратовым).

Князю Ю. Н. Барятинскому было приказано, не дожидаясь прибытия нового воеводы, идти с войсками к Полтаве. 23 февраля кн. Барятинский с частью сил (ок. 5,5 тыс. чел.) выступил из Белгорода к занятой изменниками Котельве, где простоял около недели и затем, опасаясь измены слободских полков, волнуемых Серко (см. выше), отошел к Ахтырке. 16 марта командование войсками принял прибывший к Ахтырке кн. Ромодановский. Вместе с подошедшими подкреплениями у князя к этому времени было ок. 9 тыс. чел.

Кн. Ромодановский вновь двинулся к Котельве, осадив ее 30 марта.

Котельва представляла собой небольшой, но хорошо укрепленный город на пути к Полтаве. В осаде в ней сидело (по сведениям полученным от пленных) до 5 тыс. казаков (2 тыс. конных и 3 тыс. пеших) с тремя полковниками - Семеном Остренским (гадячский), Иваном Бугаем (в письме Брюховецкого именуется полтавским полковником) и неким Алексеем (тот же Брюховецкий именует его «запорожским пехотным»).

Осада Котельвы без особого успеха продолжалась до июня, сопровождаясь боями на вылазках и в окрестностях города.

Брюховецкий до начала лета стоял в Гадяче, дожидаясь подхода крымских татар и после прихода последних в начале июня двинулся на выручку Котельвы. В это же время Днепр перешел и правобережный гетман Дорошенко, с частью правобережных полков (Чигиринский, Корсунский, Черкасский, Каневский, Торговицкий, Уманский, Белоцерковский).

8 июня Брюховецкий и Дорошенко встретились юго-западнее Котельвы. На состоявшейся здесь общей раде Брюховецкий и часть его сторонников были убиты, а гетманом обеих берегов Днепра стал Дорошенко.

После устранения Брюховецкого Дорошенко со всеми казаками и татарами двинулся к Котельве, выйдя к городу 11 июня. Видя численное превосходство врага, кн. Ромодановский снял осаду и в ночь на 12 июня начал отходить к Ахтырке. Утром следующего дня татары и черкасы нагнали русскую армию у переправы через речку Хухра. С Дорошенкой к этому времени были (помимо перечисленных выше правобережных) левобережные Переяславский, Лубенский, Полтавский и Нежинский полки (всего ок. 20 тыс. черкас) и 15 - 20 тыс. татар.

Двигаясь табором кн. Ромодановский 13 июня вышел к Ахтырке, успешно отразив все атаки татар и черкасов и нанеся им ощутимые потери. Отойдя от Ахтырки Дорошенко встал у Хухры, а позднее в Ромнах, безуспешно пытаясь перетянуть на свою сторону слободских казаков.

Группировка войск в Смоленске после окончания тринадцатилетней войны была резко сокращена и к началу 1668 года включала лишь рейтарский и солдатский полки, местную шляхту и казаков.

18 февраля 1668 года в Смоленск был направлен указ о сборе войск, воеводами формирующегося Смоленского полка были назначены кн. Константин Осипович Щербатов и Иван Петрович Лихарев. В состав соединения были включены рейтарский и солдатский полки, смоленская (3 роты), рославльская, невельская и бельская шляхта, смоленские грунтовые, рыдлевские и донские казаки, дорогобужские, рославльские, бельские и невельские казаки, всего (по списку) - 2 990 чел. (277 рейтар, 503 шляхтича, 396 казаков, 1 814 солдат). Шляхта и казаки были сведены в полк Дениса Швайковского.

Фактически к 21 марта было собрано 1 717 чел. - 234 рейтара, 228 чел. шляхты (189 чел. смоленской и 39 чел. рославльской), 170 смоленских казаков, 958 солдат смоленского полка + 127 неких рославльских солдат*. Артиллерию отряда составляли 5 полковых пушек (две 3-фунтовых и три 2-фунтовых).

Часть шляхты и казаков не имела лошадей - на 9 марта 44 из 179 смоленских шляхтичей и 65 из 154 казаков были безлошадными.

Служилые люди подтягивались на службу и позднее и к 29 июня в полку кн. Щербатова было 1 927 чел. - 271 рейтар, 384 чел. шляхты (в т. ч. 259 чел. смоленской), 247 казаков и даточных, 1 025 солдат.

Согласно указу после сбора войск кн. Щербатов должен был идти к Почепу и промышлять там над изменниками. 19 апреля Смоленский полк подошел к Почепу, сил для полноценной осады у кн. Щербатова не было и он ограничивался неплотной блокадой города, ведя бои с черкасами.

16 мая кн. Щербатов получил известия о подходе татар на помощь Почепу и 22 мая, сняв лагерь, ушел на восток, к 26 мая встав примерно в 25 верстах юго-западнее Брянска.

В июне отряд кн. Щербатова, усиленный служилыми людьми присланными воеводой Трубчевска (1 300 чел.), совершил рейд на Новгород-Северский. Выйдя к городу 26 июня князь спалил городской посад и благополучно вернулся обратно.

15 августа кн. Щербатов сдал командование полком присланному из Москвы генерал-майору Филиппу Альберту Фанбуковену.

Севский полк после окончания польской войны был расформирован и основу формирующейся здесь группировки войск составили войска присланные из центральных районов страны. На службу в Севск посылались чины Государева двора, дворяне и дети боярские украинных, заокских и рязанских городов, 8 рейтарских полков, 9 московских стрелецких приказов и оба выборных московских полка. К ним должны были присоединиться местные служилые люди, включая вновь мобилизуемых комарицких драгун, полки которых были распущены после польской войны.

Воеводами полка поначалу были назначены кн. Ю. А. Долгоруков, кн. П. А. Долгоруков и О. И. Сукин. Спешно отправленному в Севск второму воеводе кн. Петру Алексеевичу Долгорукову было приказано не дожидаясь сбора всех войск идти с имеющимися силами к Глухову.

Вскоре последовали первые перемены в командовании - 5 марта вместо О. И. Сукина третьим воеводой полка был назначен кн. Борис Ефимович Мышецкий, которому было приказано спешно ехать в Севск и быть там в товарищах у кн. П. А. Долгорукова.

Сам кн. П. А. Долгоруков уже 26 марта выступил из Севска к Глухову. В состав его отряда к этому времени входили 4 сотни московских чинов, дворяне и дети боярские севских городов, 3 приказа московских стрельцов (ок. 1 500 чел.) и комарицкие драгуны (2 680 чел.), из-за отсутствия свободных полковников сведенные в один полк (подп. Варфоломея Ронарта) - всего ок. 5,5 тыс. чел. Из Севска в полк кн. Долгорукова было послано 8 пищалей (5 медных и 3 железных).

Позднее численность полка постоянно росла за счет новых частей, подходивших непосредственно к Глухову - к 4 апреля у кн. Долгорукова было уже ок. 7 тыс. чел., к концу апреля - ок. 15 тыс., на 11 июня - 23 тыс. чел.

Постепенно усиливалась и артиллерия отряда - у пришедшего под Глухов в конце апреля Первого выборного полка А. Шепелева имелось 15 орудий - 9 пушек «длинных», 5 пушек скорострельных и одна полковая. 27 мая из Белева в полк Долгорукова были отправлены присланные из Смоленска шесть 4-фунтовых полковых пищалей «руского литья». Высланные из Калуги две 3-пудовых мортиры до Глухова уже не дошли, прибыв в Севск 21 июня.

Придя к Глухову 31 марта кн. Долгоруков блокировал его с «московской» и «рыльской» стороны, устроив четыре «городка земляных», ведя обстрел города и сражаясь с ходившими на вылазки черкасами. Обстрел Глухова велся достаточно интенсивно - только артиллерия полка Шепелева за время осады выпустила по городу 700 ядер. К июню положение осажденных сделалось весьма тяжелым, однако приближение значительных сил татар вынудило кн. Долгорукова снять осаду (21 июня) и отойти к Севску.

Потери осаждающих были невелики, так, Первый выборный полк потерял убитыми 6 человек, умершими от ран и болезней - 10 и ранеными - 29. Второй выборный - 3 чел. убитыми, 2 умершими, одного - без вести пропавшим и 21 - раненым.

В то время как Севский полк осаждал Глухов его командование вновь было сменено. 19 апреля первым воеводой полка был назначен кн. Григорий Семенович Куракин. Кн. Куракин фактическим стал и главнокомандующим всеми войсками на малороссийском фронте - Севский полк с конца июня официально именовался Большим. Вторым воеводой полка 2 мая был назначен кн. Петр Иванович Хованский (сын боярина кн. Ивана Андреевича Хованского), третьим - кн. Григорий Афанасьевич Козловский.

Смена командования немедленно привела к местническому конфликту - поддержанный отцом кн. П. А. Хованский заявил, что «Хованские с Куракиными в товарищах не бывали», сказался больным и на службу ехать отказался. Кн. Куракин, в свою очередь, бил челом на Хованских. Алексей Михайлович поддержал Куракина - старший Хованский был отправлен в тюрьму, а младшему приказано ехать на службу. После долгих проволочек 10 июня кн. П. И. Хованский был отправлен в Севск принудительно и выдан Куракину головой, но служить так и не стал и полк фактически не имел второго воеводы.

Кн. Г. О. Козловский на момент назначения служил воеводой в далекой Вятке и в полк до конца кампании прибыть уже не успел. До его прибытия обязанности третьего воеводы поначалу было указано выполнять кн. Б. Е. Мышецкому, однако уже 22 июня третьим воеводой полка был назначен стольник Михаил Михайлович Дмитриев**.

Выехав из Москвы 28 мая кн. Куракин прибыл в Севск 30 июня, 3 июля приняв полк у кн. П. А. Долгорукова

* Происхождения которых не поясняется.

** Из Нетшичей, сыновья его получили право именоваться Дмитриевыми-Мамоновыми. Для 60-летнего М. М. Дмитриева это было первый высокий пост - ранее он сам, его отец и дед служили в лучшем случае городовыми воеводами второ- и третьестепенных городов.

«Татарское побоище»

читать дальшеМятежный Брюховецкий еще весной 1668-го просил помощи у Крыма. Крымский хан Адиль-Гирей, имея прямой приказ из Стамбула не провоцировать русских, сам помогать Брюховецкому не решился, однако мурзам своим препятствовать не стал.

Пришедшее к Брюховецкому в начале лета татарское войско включало видимо не менее 15 тыс. татар. Основу его составляли контингенты Ширинов, Мансуров и ногаев Белгородской орды. Общее руководство осуществлял Алиша-мурза (он же Адилша-мурза, то ли племянник, то ли брат крымского Ширин-бея), вторым по значимости предводителем войска был Муратша-мурза, представлявший Мансуров.

После смерти Брюховецкого его татары перешли к Дорошенке. Последний, в качестве платы за услуги, предложил им совершить набег на Севский уезд, набрав там полона. В набег пошло примерно 10 тысяч татар во главе с Муратшой-мурзой. Дорошенко обещал также придать татарам казацкие полки (до 5 тыс. чел.), однако фактически в набеге участвовал только сборный «полк» полковника Ивана Бугая (400 - 500 чел.).

Казацкие проводники провели татар к Севску глухими местами, обходя населенные пункты, и 3 июля татары неожиданно объявились под городом.

У Севска к этому времени сосредоточился отошедший из под Глухова Большой (Севский) полк, командование которым принял кн. Г. С. Куракин.

В состав полка к этому времени входило 50 сотен поместной конницы (21 сотня московских чинов, 27 городовых, 2 подъезжих + св. 200 завоеводчиков кнн. Куракина и Хованского), 9 рейтарсих полков, «полк» комарицких драгун В. Ронорта, 2 выборных московских полка, 7 стрелецких приказов.

Численность полка известна по смотрам 11 июня (большая часть войск) и 29 июня (выборные полки). Всего имелось ок. 23 000 чел., в т. ч. 4 012 чел. поместной конницы (1 364 чел. московских чинов, 2 163 городовых и 485 даточных), 5 261 чел. рейтар (с начальными людьми), 5 673 чел. драгун (3 054 чел. в рейтарских полках и 2 619 комарицких), 4 117 чел. в выборных полках (2 953 чел. в полку А. Шепелева и 1 164 чел. в полку М. Кровкова), ок. 4 000 стрельцов.

Большой полк теоретически делился на два воеводских - самого кн. Г. С. Куракина и кн. П. И. Хованского, однако из-за саботажа последнего полком Хованского также командовал кн. Куракин.

Ход боев в районе Севска автором восстанавливается гипотетически. Кн. Куракин, выслав часть конницы против неожиданно объявившихся под Севском татар, выстроил войска у «нового» крепостного вала Севска, обоими флангами уперевшись в водные преграды. Сбив после ожесточенного боя передовые конные сотни татары атаковали в лоб основные силы Куракина, но были отбиты плотным огнем русских войск и отошли.

В тот же день кн. Куракин выслал вслед отошедшим татарам семерых рейтарских полковников с полками и часть поместной конницы. Согласно его отписке, русская конница обнаружила татар в 30 верстах от города и имела с ними большой бой, взяв 10 языков (еще четверо померло от ран в плену).

Потерпев неудачу у Севска татары обошли город с юго-востока и выйдя на Свиной шлях ушли в северо-восточном направлении. 4 июля кн. Куракин снова выслал вдогонку за татарами часть конницы. Обнаружив основные силы врага в 20 верстах от Севска, на реке Усоже, конница, согласно отписке кн. Куракина, снова имела с ними большой бой, гнав татар 10 верст, взяв 24 языка (еще 10 померло от ран в плену) и отбив полон.

К 6 июля татары встали на отдых примерно в 60 верстах от Севска, у реки Неруссы (на месте нынешнего города Дмитровск), видимо чувствуя себя в безопасности. Однако еще 5 июля кн. Куракин вновь выслал против них конницу (примерно 8-10 тыс. чел.), во главе с третьим воеводой М. Дмитриевым. Около полудня 6 июля Дмитриев атаковал и разбил стоявших на отдыхе татар. Вероятно ему удалось прижать врага к Неруссе и часть татар потонула при бегстве.

В плен было взято 82 татарина и 4 черкаса, татарский мулла, «белгородцкой мурза» Ахбатай Акмамаев сын Кантемирев из рода Мансура и «мурзин сын» Кулумай Юлушев, племянник Муратши-мурзы Сиджеутского*. Среди пленных татар были люди ширинских, седжеутских и яшлавских мурз, азовские татары и ногаи. В плен попал и казацкий полковник Иван Бугай (сослан в Сибирь).

Рассеявшиеся татары позднее еще долго вылавливались и уничтожались как силами кн. Куракина, так и городовыми воеводами. Так, высланные рыльским воеводой конные сотни побили татар на реке Клевени, взяв 78 языков. Московские стрельцы приказов Богдана Пыжова, Тимофея Полтева и Федора Нарышкина били татар на переправах через реку Сева, взяв 19 языков и т. д. Общее число пленных татар в итоге выросло до 221 человека. Потери врага в целом автор оценивает в 3 000 чел.

Общие потери полка кн. Куракина в боях под Севском известны по двум разным спискам, составленным сразу после битвы и в октябре 1669 года. Согласно первому Большой полк потерял 47 человек убитыми (без учета рейтар) - 36 московских чинов (2 стольников, 2 стряпчих, 3 московских дворян и 29 жильцов), 4 городовых дворян, 1 начального человека, 2 драгун и 4 стрельцов. Согласно второму - 25 чел. убитыми, четырех умершими от ран, трех - пропавшими без вести, трех - пленными и 484 ранеными.

В начале июля 1668-го под Севском погиб также окольничий Михаил Семенович Волынский, бывший воеводой Путивля. В конце июня он был сменен и с небольшим отрядом (38 чел.) двигался к Севску, не зная о подходе большого татарского войска. 4 июля в 30 верстах от Севска отряд был окружен татарами. В бою с ними погибло 19 человек, включая самого окольничего, остальные попали в плен и были освобождены в результате вышеописанного разгрома татар.

Боевые действия в районе Севска сопровождались новыми местническими конфликтами. Остававшийся еще при армии кн. Б. Мышецкий в начале июля бил челом на М. Дмитриева (за что его приказано было посадить на день в тюрьму). Позднее полковники и сотенные головы отказывались служить под началом и кн. Б. Мышецкого и М. Дмитриева и т. д.

* Помимо этого известно о ранении в этом бою еще одного знатного татарина - «Ширинбеева сына» Саян-мурзы, позднее зарезанного в Гадяче сумским казаком-полонянником.

Июль - октябрь 1668 года

читать дальше

Разгром татар под Севском привел к серьезному изменению стратегической ситуации. Оставшиеся татары покинули Дорошенку и ушли в Крым. Удержать Левобережье без помощи татар Дорошенко видимо не надеялся и в начале июля ушел с правобережными полками в Чигирин*, оставив наказным гетманом левого берега Демьяна Многогрешного. [На Левобережье остался также младший брат гетмана Андрей, сидевший с войсками в Гадяче].

Кн. Куракин 17 июля получил приказ передать часть сил (дворян и детей боярских, копейщиков и рейтар приписанных ранее к Белгородскому полку, всего ок. 5 тыс. чел.) более энергичному кн. Ромодановскому и общая численность Большого полка сократилась до 15,6 тыс. человек - 2 853 чел. поместной конницы (1 762 московских чина и 1 091 городовой), 1 549 рейтар, 3 461 драгун, 3 928 солдат выборных полков и 3 845 стрельцов. В двух из 9 рейтарских полков оставались видимо лишь начальные люди, а еще в двух людей было примерно на роту.

19 июля кн. Куракину было приказано идти к Нежину и Чернигову, где продолжали сидеть в осаде царские гарнизоны. 20 июля в сход к нему было приказано идти и стоявшему в Ахтырке кн. Ромодановскому.

Местнические конфликты не оставляли Большой полк. Назначенный 20 июля третьим воеводой полка кн. Александр Иванович Лобанов-Ростовский сходу ударил челом на кн. П. И. Хованского, «меньше которого ему быть нельзя». Кн. Хованский, в свою очередь, подал иск о бесчестьи. Москва осталась верна прежней линии («служба сказана без мест») и кн. Лобанова было указано посадить в тюрьму.

28 июля М. Дмитриев с большим отрядом (15 сотен поместной конницы, 2 рейтарских полка и стрелецкий приказ) был отправлен в рейд под Воронежец, Кролевец и Короп и взяв Воронежец вырубил там черкас-изменников.

Вместо Нежина кн. Куракин зачем-то пошел к Глухову, осадив его 1? августа. Уже 6 августа он получил из Москвы многословный выговор [судя по стилистике, надиктованный лично Алексеем Михайловичем] и новый приказ идти к Нежину. К Нежину упорный Куракин так и не пошел, ссылаясь на нездоровье и получил новый приказ - передать большую часть войск кн. Ромодановскому, а самому с товарищами и оставшимися войсками стоять в Путивле. К 15 августа кн. Куракин с оставшимися пришел в Путивль, где и стоял до конца кампании, эпизодически посылая небольшие отряды в рейды против изменников (под Коропов, Недригайлов и пр.). [судьба Глухова осталась не проясненной].

Кн. Ромодановский большую часть июля оставался в районе Ахтырки. 10 июля товарищ князя Петр Скуратов взял «изменничий город» Грунь (в походе участвовали и калмыки, приехавшие в Ахтырку продавать лошадей). 23 июля сам кн. Ромодановский взял штурмом Опошню, где скопилось много изменников (Полтавский полк во главе с полковником Константином Кублицким). Русские войска, судя по значительному числу раненых понесли ощутимые потери, однако черкасы были разбиты, был захвачен и их обоз (полковик Кублицкий, впрочем, сумел спастись).

3 августа кн. Ромодановский выступил из Груни к Путивлю, на соединение с кн. Куракиным. К этому времени его войско включало небольшое число московских чинов и белгородских дворян и детей боярских, копейный полк с рейтарской шквадроной, 7 рейтарских полков, 5 солдатских полков, 3 стрелецких приказа (белгородский и 2 московских), белгородских донских казаков и 4 слободских полка, всего - 12 381 чел. (25 московских чинов, 315 белгородских дворян и детей боярских, 1 372 чина копейного полка (включая 364 рейтар), 5 558 рейтар, 3 133 солдата, 1 665 стрельцов, 313 донских казаков, 216 вольных черкас и русских разных чинов) плюс 2 021 слободской казак. Полковой наряд (в солдатских и слободских полках и стрелецких приказах) включал 43 медных и 3 железных пищали.

Большой полк кн. Куракина к августу существенно вырос, в основном видимо за счет новых контингентов московских чинов и городовых дворян. К имевшимся к началу июля 21 сотне московских чинов и 27 сотням городовых позднее добавились еще 14 сотен жильцов и 26 сотен городовых дворян. Общее число сотен поместной конницы выросло до 87 - 35 московских чинов (6 сотен стольников и стряпчих, 4 сотни московских дворян, 25 сотен жильцов) и 52 городовых. Общая их численность доходила до 9 466 чел.

Общая численность сотен московских чинов доходила до 2 899 чел. (122 стольника, 338 стряпчих, 366 дворян и 2 073 жильца), а с «детьми служившими за отцов» (29 чел.) и даточными (85 чел.) - до 3 013 чел.

Численность городовых сотен доходила до 6 453 чел. - 3 748 чел. из замосковных городов (включая ярославских и романовских татар и новокрещенов и вяземских казаков), 1 468 чел. - из городов рязанских, 974 чел. - из украинных городов (включая одоевских казаков) и 263 чел. из городов заоцких (включая новокрещенов разных уездов).

Росписи армии кн. Ромодановского в Черниговском походе не обнаружено и состав ее восстанавливается автором гипотетически. Вероятно она включала ок. 2/3 поместной конницы полка кн. Куракина, белгородский копейный полк, 12 рейтарских полков (4 белгородских и восемь из полка кн. Куракина), оба выборных полка, 5 солдатских белгородских, 6 стрелецких приказов (белгородский, один московский Белгородского полка и 4 из полка кн. Куракина), белгородских донских казаков и слободские казацкие полки. Всего примерно 24 000 чел. - 6 000 чел. поместной конницы, 5 500 рейтар и драгун рейтарских полков, 4 000 выборных солдат, 3 000 белгородских солдат, 2 600 стрельцов, 300 донских казаков и 2 000 казаков слободских.

27 августа кн. Ромодановский двинулся из Путивля к Нежину, выйдя к последнему 4 сентября. Узнав о приближении большой царской армии нежинские мещане и казаки (вместе с участвовавшими в осаде казаками лубенскими и запорожскими) уже 30 августа бежали из города. Узнав о бегстве врага нежинский воевода Иван Ржевский послал в город своих стрельцов, атаковавших уходивших казаков и взявших в бою знамя, три железных пушки и двух языков.

Бежавшие из города изменники укрепились в местечке Носовка (в 25 верстах к юго-западу от Нежина) и еще дважды (1 и 3 сентября) объявлялись в Нежине, однако были отбиты гарнизоном. Подошедший к городу кн. Ромодановский отправил к Носовке часть своих сил и выбил оттуда черкас, временно сняв угрозу городу.

По отписке И. Ржевского нежинский гарнизон за время осады и на вылазках взял 16 знамен, 8 пушек (4 медных и 4 железных), 92 затинные пищали и побил, будто бы, 10 000 черкас. Один из трофеев - «лутчею» медную пушку «Сокол», длиной в 2 сажени, забрал в свой полк кн. Ромодановский. Сам русский гарнизон за время осады потерял 138 чел. и к началу сентября включал 445 стрельцов и начальных людей.

Снабдив гарнизон Нежина припасами и усилив его московским стрелецким приказом Федора Нарышкина (461 чел.) кн. Ромодановский двинулся к Чернигову (9 сентября).

Чернигов к этому времени состоял из Нового города, окруженного земляным валом (с юга к нему примыкал также окруженный земляным валом посад - Третьяк) и Старого города, с деревянными стенами на валу. Внутри Старого города имелась еще и цитадель (Малый Верхний город), в которой и сидел в осаде русский гарнизон. Границу домонгольского Чернигова (гораздо более обширного) обозначал вал XII века, в военных целях не использовавшийся.

Армия кн. Ромодановского подошла к Чернигову 17 сентября. Наказной гетман Демьян Многогрешный, остававшийся и черниговским полковником, к этому времени стоял с войском в Седневе, к северо-востоку от города и силами изменников в Чернигове вероятно руководил наказной черниговский полковник Иван Самойлович.

Сдаваться изменники отказались и город был взят штурмом, подробности которого неизвестны. 19-20 сентября русские войска последовательно овладели Новым и Старым городом, оставшиеся изменники укрылись в Третьяке, который кн. Ромодановский штурмовать не стал, ввиду безнадежного положения осажденных [сдались около 30 сентября, после присяги Многогрешного].

Против Демьяна Многогрешного кн. Ромодановский послал, с частью войск (включавшей Второй выборный полк), своего сына кн. Андрея. 22 сентября последний разбил войско наказного гетмана (по показаниям пленных - 8 тысяч казаков, волохов и татар) у Седнева. Многогрешный укрылся в Седневе, а бывший с ним стародубский полковник Петр Рославец бежал в Березну. Уже на следующий день наказной гетман вступил в переговоры, желая вновь перейти под государеву высокую руку и позднее, вместе со старшиной целовал крест «на вечном подданстве великому государю».

Снабдив припасами гарнизон Чернигова (ко времени снятия осады - 336 солдат, стрельцов и начальных людей, 5 медных пищалей) и усилив его приказом московским стрельцов Матвея Спиридонова (474 чел., 6 пищалей медных и одна «большая длинная дробовая»), кн. Ромодановский двинулся к Салтыковой Девице (сотенному городу Нежинского полка), где встретился с Демьяном Многогрешным, повторившим присягу государю.

Тем временем, в стане изменников случились важные перемены. В августе 1668 года Дорошенко рассорился с Сечью и последняя выдвинула собственного гетмана - кошевого писаря Петра Суховея. Последнего поддержал и Крым и положение Дорошенко сделалось совсем невеселым. Впрочем татары традиционно не складывали все яйца в одну корзину и не отказывались поначалу и от поддержки Дорошенко.

В ходе Черниговского похода кн. Ромодановского П. Дорошенко оставался на правом берегу, в районе Секерной, ограничившись присылкой к Многогрешному небольшого отряда (400 - 500 казаков и татар). Однако в октябре 1668 года на левом берегу объявились куда более значительные силы - большое татарское войско во главе с калгой Крым-Гиреем (ок. 20 000 чел.). К последнему присоединился еще один младший брат гетмана - Григорий Дорошенко с несколькими левобережными полками (Полтавский, Миргородский, Лубенский), правобережным Брацлавским и частью запорожцев, всего примерно 7 - 8 тысяч чел. [Обстоятельства появления калги и Г. Дорошенко (бывшего ранее наказным гетманом Правобережья) автор не раскрывает и они появляются на сцене внезапно].

Кн. Ромодановский, двигавшийся в это время к Путивлю и не зная о появлении значительных сил врага, отправил в Москву сеунщиков - собственного сына кн. Андрея, сына своего второго воеводы Александра Скуратова и сына черниговского воеводы Михаила Толстого, в сопровождении двух рейтарских полков (ок. 600 чел.). 10 октября этот отряд был неожиданно актакован и разбит татарами у села Гайворон (юго-западнее Конотопа). Раненые сеунщики попали в плен, часть рейтар, укрывшись в болоте, позднее прорвалась к своим.

На следующий день татары и казаки атаковали уже основные силы кн. Ромодановского, однако опытный воевода построив армию табором / обозом благополучно дошел до Путивля (16 октября), на протяжении пяти дней отбивая атаки врага. Общие потери русской армии тем не менее оказались достаточно ощутимыми - 83 чел. убито и умерло от ран, 531 чел. пропал без вести, 42 чел. попало в плен и 456 было ранено**.

Неудачная попытка разбить русскую армию имела большие политические последствия - калга обвинил в неудаче Григория Дорошенко, последний отделился от армии и позднее ушел на правый берег, а большая часть бывших с ним казаков (Полтавский, Миргородский, Лубенский полки) под давлением татар признала гетманом Суховея. Сами татары с этого времени окончательно порывают с Дорошенкой и переключаются на поддержку Суховея.

В начале октября в Севск для усиления обороны прибыл генеральский полк Николая Баумана (сам генерал остался в Москве) - фактически бригада из двух 10-ротных солдатских полков (всего 803 чел.). Помимо него в Севске к этому времени находились два полка комарицких драгун - Якова и Варфоломея Ронортов (2 000 драгун и 180 солдат).

* Неожиданный уход Дорошенко на правый берег в литературе обычно связывался с изменой его супруги или с угрозой польского наступления на правый берег.

** Большая часть потерь, впрочем, пришлась на рейтар - 46 убитых, 366 пропавших без вести и 232 раненых - видимо следствие разгрома отряда кн. Андрея Ромодановского.

Окончание войны

читать дальше

Уже 19 октября 1668-го между кн. Ромодановским и калгой завязалась переписка, позднее к переговорам с татарами подключилась Москва. Обе стороны демонстрировали желание договориться и активные боевые действия уже не возобновлялись. Кн. Ромодановский в конце ноября ушел зимовать в Сунжу. Калга стоял на левом берегу до декабря и затем ушел на Правобережье.

Северную часть Левобережья условно контролировал присягнувший государю Демьян Многогрешный, южную - поддерживаемый татарами Петр Суховей, часть казаков продолжала поддерживать Дорошенку. Зона контроля Многогрешного постепенно расширялась - в декабре 1668-го государю присягнул Нежинский полк, в начале февраля 1669-го - Прилуцкий и. т. д

Уцелевшие русские гарнизоны Гетманщины продолжали сидеть в своих городах. Наилучшим, по-прежнему, было положение гарнизона Киева. П. В. Шереметев продолжал поддерживать и безуспешно осаждавшийся изменниками гарнизон Остра, периодически проводя туда «конвои» с припасами. В конце 1668 года остренские казаки присягнули государю, однако их лояльность и позднее вызывала большие сомнения (уже в январе 1669-го посланному в Москву сеунщику пришлось прорываться к Киеву с боем).

В процессе борьбы с изменниками П. В. Шереметев довольно активно сотрудничал с поляками. Так, в октябре 1668 года, по просьбе польного гетмана Дмитрия Вишневецкого, Шереметев послал отряд к местечку Стайки (в 45 верстах от Киева), где засели казаки Дорошенко, пытавшиеся блокировать польский гарнизон в Белой Церкви. Русский отряд, вместе с присоединившимся к нему польским полковником Пиво-Запольским, взял Стайки штурмом. Позднее тот же полковник Пиво, с отрядом в 350 чел., участвовал в очередной русской экспедиции в районе Остра.

В апреле 1669 года Шереметева на воеводстве сменил кн. Г. А. Козловский, большие перемены произошли и в составе киевского гарнизона.

В Чернигове продолжал сидеть с гарнизоном А. Толстой, ухитрявшийся даже оказывать помощь Многогрешному, посылая к нему своих стрельцов. В более тяжелом положении оказался гарнизон Нежина - после ухода кн. Ромодановского в октябре 1668 года он был вновь осажден изменниками и сидел в осаде до декабря того же года, когда Нежинский полк присягнул государю.

В наихудшем положении находился видимо гарнизон Переяславля, сильно сократившийся за время осады и сидевший с больным воеводой А. Чириковым (умер в апреле-мае 1669 года, сменен присланным из Киева жильцом Степаном Кондыревым) почти в полной изоляции.

18 января 1669 года в Москву прибыли посланцы Демьяна Многогрешного, бившие челом в своих винах и просившие вновь принять Левобережье под высокую государеву руку. Точку в конфликте должна была поставить казацкая рада, собираемая в Глухове.

Москву на ней представляли Артамон Матвеев и дьяк Григорий Богданов. Вместе с последними в Глухов должен был идти и кн. Ромодановский с Белгородским полком.

28 февраля А. Матвеев, Г. Богданов и кн. Ромодановский выступили из Севска, придя к Глухову 1 марта. 6 марта рада избрала гетманом Демьяна Многогрешного. Государю присягнули присутствовавшие на раде переяславский, прилуцкий, нежинский, киевский, стародубский и черниговский полковники (Лубенский, Миргородский и Полтавский полки оставались верны Суховею и присянули Многогрешному в конце 1669 года).

Статус Левобережья был зафиксирован Глуховскими статьями. Москва пошла на существенные уступки, поступившись сбором податей и пр., однако от вывода гарнизонов, на чем настаивали казаки, отказалась категорически. Царские гарнизоны остались стоять в Киеве, Чернигове, Новгороде-Северском, Переяславе и Остре.

В апреле 1670 года был заключен мирный договор с Крымом, формально прекративший шедшую с 1658 года войну, но продержавшийся всего два года.

По итогам войны был произведен подсчет потерь и издержек понесенных русским государством.

Согласно «Черновому списку» составленному в ноябре 178 (1669) года в Разряде и Посольском приказе всего к службе в полках и городах в 176 - 177 (1668 - 1669) годах привлекалось 103 052 человека. В 139 боях погибло (включая умерших от ран) 1 414 человек, попало в плен - 174 человека, ранено - 2 469 чел.

Финансовые издержки, по неполным данным (без учета стоимости посланных войскам пушек, пороховой и свинцовой казны, артиллерийских припасов, осадных приспособлений и пр.), составили св. 525 тыс. рублей.

На жалованье воеводам, начальным и ратным людям и на полковые расходы было истрачено 414 805 рублей (149 768 руб. «дано на Москве» и 265 037 руб. «послано с Москвы» и взято в городах Севского и Белгородского разрядов); на выплаты за раны, полонное терпение и выкуп из плена - 66 130 рублей и 4 134 ефимка; мушкетов, карабинов и пистолетов «послано с Москвы» на 35 694 рубля; сеунщикам, гонцам и пр. дано 4 303 рубля; ямщикам за прогон «для полковых всяких скорых посылок» - 3 807 рублей и т. д.

«Сметная роспись», составленная до просьбе А. Л. Ордина-Нащокина для второго Андрусовского съезда, уточняет цифры потерь - погибло и умерло от ран 520 человек, пропало без вести - 894 (всего 1 414).

Эта же роспись содержит перечень потерянного в разгромленных мятежниками Брюховецкого гарнизонах. Согласно росписи изменниками было захвачено денежной казны на 144 тыс. рублей, хлебных запасов 141 500 четвертей, 183 пушки, 255 затинных пищалей, животов на на 74 150 руб. и пр.

[Цифры эти вызывают, прямо скажем, сомнения. С трудом верится, что в небольших, страдающих от хронического недофинансирования малороссийских гарнизонах имелись столь значительные суммы (ср. например с общими расходами на кампанию). К числу потерянных орудий явно причислена, как минимум, вся артиллерия соответствую городов и т. д. Так, в малом городе Глухова, согласно отписке тамошнего воеводы, ко времени мятежа имелось 3 железных пушки (и к ним 100 ядер), а по росписи потеряно 30 пушек больших и малых и 3000 ядер к ним. Довольно большой гарнизон Полтавы (600 чел.) по отписке воеводы потерял денежной казны на 500 руб., а крохотные гарнизоны Батурина (60 человек) и Миргорода (48 чел.) согласно росписи соответственно 12 и 16 тысяч рублей и т. д.].

Наиболее отличившиеся городовые воеводы - нежинский, московский дворянин Иван Иванович Ржевский и черниговский, стольник Андрей Васильевич Толстой были щедро награждены - пожалованы в думные дворяне.

Из семи городовых воевод попавших в плен к Брюховецкому четверо (Клокачев*, Приклонский*, Загряжский*, Огарев) позднее достались Дорошенке и были отпущены. Лихачев**, Бибиков и Кологривов были отданы татарам, первые двое позднее выкуплены, Кологривов также вернулся из плена (в 1672 - 1675 годах воеводил в Сургуте).

Захваченные вместе с кн. А. Ромодановским Григорий и Александр Скуратовы и Михаил Толстой также вернулись из плена. Первый уже 1670-1671 году упоминается как полковой воевода в Белгороде, второй в 1682 году посылался с государевым делом в Курск, третий в 1682 году был воеводой в Верхотурье.

Более всего не повезло самому князю Андрею - просидев 13 лет в крымском плену, он был выкуплен в ноябре 1681 года и уже в мае 1682-го убит в Москве вместе с отцом во время стрелецкого бунта.

* Воеводы Батурина, Миргорода и Прилук соответственно.

** Воевода Сосницы

@темы:

история,

книги,

СТ,

early modern Russia,

конспект