воскресенье, 14 августа 2022

И. Бабулин

Московский поход короля Яна II Казимира 1663 - 1664 гг.Лучше предыдущей, но тоже весьма сумбурная и сырая.

Также -

здесьчитать дальшеНачало кампании

читать дальше

На рубеже 1663 - 1664 годов поляки предприняли последнюю попытку добиться перелома в ходе тянувшейся с 1654 года русско-польской войны. В масштабном походе на восток, во главе которого встал сам король Ян Казимир, были задействованы основные силы коронной и литовской армий. Общая численность задействованных войск (с учетом союзных) составляла св. 60 тыс. человек.

Планы поляков в этой кампании остаются неясными, в литературе на этот счет нет определенного мнения. В целом видимо планировалось глубокое вторжение в русские земли с последующим поиском генерального сражения. Часть авторов верит, что Ян Казимир готов был идти до самой Москвы, повторив успех Владислава. Этой же точки зрения придерживается и сам автор, аргументируя ее собственными логическими построениями.

Основные силы коронной армии к августу 1663 года располагались в районе Львова.

В состав коронной армии по компуту на третий квартал 1663 года (по Виммеру) входили 7 гусарских, 70 казацких, 21 татарская и 1 волошская хоругвь, 1 рейтарский полк, 8 драгунских формирований [у автора в тексте 8 драгунских полков, в приложении - 6 полков, шквадрон и рота], 17 полков немецкой и 6 хоругвей польско-венгерской пехоты, всего 24 646 коней и порций (примерно 22 200 чел.).

Относительно состава войск непосредственно участвовавших в походе автор приводит разнообразные сведения, не поясняя причин их расхождения.

В тексте (со ссылкой на статью М. Нагельского) состав большей части конницы на 4 августа определен в 7 гусарских, 55 казацких, 10 татарских и 1 волошскую хоругвь (всего 10 350 коней). «Отсутствующие 15 казацких и 11 татарских хоругвей вероятно входили в состав корпуса С. Маховского, оставленного на Правобережье» (с).

В табличке приложения, со ссылкой на того же Нагельского, перечисляются 8 гусарских, 73 казацких, 10 татарских и 2 волошских хоругви. Всего 10 350 коней, фактически (по неполным данным, нет сведений по 13 из 93 хоругвей) - 8 092 чел.

Состав оставшихся частей в приложении приводится по компуту из статьи Виммера - 1 рейтарский полк, 6 полков, шквадрон и рота драгун, 16 полков немецкой пехоты, 4 хоругви венгерской пехоты. Численность по компуту - 14 064 ставок.

Итого, по компуту, 24 414 ставок - 11 399 конницы (1 330 гусар, 8 160 казаков, 720 татар, 200 волохов, 989 рейтар), 3 650 драгун, 9 425 (8 982 немецкой и 443 венгерской) пехоты (по табличкам приложения). Общую фактическую численность армии Яна Казимира автор определяет в 22 тыс. человек.

Осадной артиллерии армия не имела, общее число орудий (вместе с пушками Тетери) доходило до 41.

Моральный дух коронной армии оставлял желать лучшего. [Начиная с 1661 года большая часть армии бунтовала, составив конфедерацию и предъявляя королю экономические (выплата многолетних долгов по зарплате) и политические требования. К лету 1663 года Ян Казимир договорился с бунтовщиками, в июле конфедерация была распущена, а в армии проведена большая чистка, однако лояльность бывших конфедератов вызывала большие сомнения]. Уже после начала похода некоторые части бунтовали снова и восстановить порядок удалось с большим трудом.

Вместе с коронной армией в походе участвовали казаки правобережного гетмана Павла Тетери (вероятно ок. 10 тыс. чел) и крымские татары, воглавляемые султанами (царевичами) Мамет-Гиреем и Саадет-Гиреем (также вероятно ок. 10 тыс. чел.).

В августе 1663-го коронная армия двинулась в поход из района Львова и в октябре сосредоточилась у Белой Церкви, соединившись здесь с казаками Тетери и татарами. 13/23 октября в Белой Церкви был собран большой военный совет, определивший задачи кампании. Решено было форсировать Днепр южнее Киева, после чего несколькими группами двигаться на северо-восток на соединение с армией ВКЛ, попутно подчиняя Левобережье и обходя хорошо укрепленные пункты.

В двадцатых числах октября (король начал переправу 24 октября / 3 ноября) поляки переправились через Днепр в районе Ржищева. Основные силы вместе с королем двинулись через Борисполь, Гоголев и Остер на Чернигов. «Дивизия» воеводы русского Стефана Чарнецкого, вместе с полками наказного гетмана Ивана Богуна (предположительно Паволоцким, Черкасским и Кагальницким) - на Нежин. «Дивизия» коронного хорунжего Яна Собеского, вместе с полками гетмана Павла Тетери (предположительно Уманским, Белоцерковским и Корсуньским) и крымскими татарами - через Кременчуг, Лубны и Лохвицу на Ромны.

Состав участвовавшей в кампании армии ВКЛ неизвестен и восстанавливается автором гипотетически, на основе компута 1662 года и показаний пленных. Согласно этой реконструкции в состав армии ВКЛ входило 7 гусарских, 44 казацких, 17 татарских и волошских хоругвей, 2 полка рейтар, 15 полков? и 2 роты драгун, 6 полков [в табличках - хоругвей] немецкой пехоты и 4 хоругви венгерской. Всего 20 790 ставок - 9 490 конницы (1 450 гусар, 5 240 казаков, 1 700 татар и волохов, 1 100 рейтар), 7 900 драгун и 3 400 пехоты (2 900 немецкой и 500 венгерской), фактически, как считает автор, примерно 18 тыс. человек.

Помимо этого в состав литовской армии входили отряды («полки») волонтеров, численность которых неизвестна (могла доходить до нескольких тысяч человек). Пушек имелось восемь (все в дивизии Паца).

Армия делилась на две «дивизии» - правого крыла (великий гетман Павел Ян Сапега, из-за болезни последнего дивизией командовал польный писарь кн. Александр Гилярий Полубинский) и левого крыла (польный гетман Михаил Казимир Пац, из-за болезни Сапеги выполнявший функции главнокомандующего).

Обе дивизии литвинов к началу кампании стояли южнее Смоленска - дивизия Паца в Прудках, Сапеги / Полубинского - в Мигновичах.

Русское правительство о сборе и походе коронной армии информации не имело и серьезных неприятностей в Малороссии не ждало. 6/16 октября 1663-го кн. Г. Г. Ромодановский получил указ о роспуске Белгородского полка на зиму и 9/19 октября большая часть полка была распущена. В помощь Брюховецкому был отправлен (13/23 октября) второй воевода Белгородского полка Петр Скуратов с рейтарским полком Якова Тура и солдатским Ягана Инвалта («Яблоновским»), всего ок. 2300? чел.

С июля 1663-го на Левобережье действовал также приданный Брюховецкому отряд Кирилла Хлопова, состоявший из служилых людей Севского разряда (4 рейтарских и 2 драгунских роты рейтарского полка И. Шепелева, солдатский полк Ягана Страсборха, путивльские казаки, дворяне и дети боярские севских городов, на 8/18 июля - 2 247 чел.). К началу польского наступления Хлопов стоял в Гадяче.

Уже 15/25 октября кн. Ромодановскому был отправлен указ о новом сборе Белгородского полка, однако быстро собрать только что распущенных служилых людей, многие из которых не успели доехать до дома, было невозможно - к 24 ноября / 4 декабря у кн. Ромодановского было лишь ок. 2 тыс. чел. (400 рейтар, 320 солдат, 600 стрельцов и 700 черкас Острогожского слободского полка).

Таким образом, к началу наступления коронной армии русские силы на Левобережье состояли из сравнительно небольших отрядов Скуратова и Хлопова, гарнизонов Киева, Переяслава, Чернигова, Нежина и Остра и левобережных казаков Брюховецкого, лояльность которых вызывала большие сомнения.

Гораздо большее беспокойство Москвы осенью 1663 года вызывала обстановка на западном направлении - от литовской армии ждали нападения на Смоленск. 1/11 октября в Вязьму, с 4 приказами московских стрельцов и рейтарами полка Ф. Зыкова, был направлен окольничий кн. Юрий Никитич Барятинский. Позднее его отряд был усилен рейтарами других полков и шквадроной Первого выборного полка.

Взятые в конце октября литовские языки сообщили, что с началом зимы Пац и Полубенский собираются идти к Дорогобужу и Вязьме и 1 ноября был объявлен сбор большой армии. Во главе армии был поставлен боярин кн. Яков Куденетович Черкасский, войска ему надлежало собирать в Можайске. Кн. Ю. Н. Барятинскому было приказано идти с полком в Смоленск.

Ноябрь 1663 - январь 1664 годов

читать дальше

Перешедшая Днепр коронная армия шла по Левобережью почти не встречая сопротивления - города и местечки большей частью сдавались без боя и присягали королю.

Пройдя через Борисполь, Гоголев и Козелец Ян Казимир 25 ноября / 5 декабря вышел к Остру. Стоявший здесь небольшой русский гарнизон (200 человек) ушел в Киев. От Остра король двинулся к Салтыковой Девице, неожиданно отказавшейся сдаваться и оказавшей полякам упорное сопротивление. 27 декабря / 6 января городок был взят штурмом, вырезан и сожжен. При штурме поляки понесли ощутимые потери - одних раненых имелось св. 300 (включая двух полковников). 2/12 января 1664-го король занял Сосницу.

Чарнецкий, идя через Барышевку, Монастырище и Носовку обошел занятый русским гарнизоном Нежин и занял Борзну, где на сторону поляков перешел лубенский полковник Игнат Вербицкий со своим полком.

Гетман Брюховецкий все это время продолжал стоять в Батурине. Состав и численность его войск неизвестны. К 16/26 ноября в Батурин пришли и оба русских отряда - П. Скуратова и К. Хлопова, общая их численность на начало января составляла примерно 3 тыс. человек.

4/14 января к Батурину подошла дивизия Чарнецкого. В тот же день, согласно отписке Скуратова, он, вместе с Хлоповым, ходил против поляков и имел с ними бой примерно в версте от города. 5/15 января к городу подошли основные силы Яна Казимира. Скуратов и Хлопов снова выходили из города и бились с поляками «с первого часа дни до вечера». Убедившись в наличии сильного гарнизона поляки не стали осаждать Батурин и ушли к Коропу. Последний сдался после двухдневной осады.

Собеский, тем временем, взяв приступом Лубны, Лохвицу, Глинск и Варву, без боя овладел Ромнами (местные казаки присоединились к Тетере). Гетман Тетеря безуспешно осаждал Гадяч. В середине января дивизия Собеского соединилась с основными силами у Коропа.

Соединившаяся коронная армия без боя овладела Кролевцем (11/21 января), а 13/23 января осадила Глухов. Царского гарнизона, вопреки последующим сообщениям, в городе не имелось. Оборону его возглавил оказавшийся в Глухове проездом киевский полковник Василий Дворецкий. Среди местных жителей нашлись желающие передаться королю, заговорщики, возглавляемые неким сотником Василием Уманцем, схватили было Дворецкого, однако сами были «переиманы» лоялистами, а Дворецкий освобожден.

19/29 января, взорвав стену миной, поляки пошли на штурм Глухова однако были отброшены, понеся огромные потери. 28 января / 7 февраля под Глухов пришли драгунский полк и полк немецкой пехоты из состава литовской армии, принявшие участие во втором штурме города. Сам второй штурм, предпринятый 29 января / 8 февраля, также провалился, по сообщениям очевидцев заложенные мины взорвались в рядах атакующих, причинив им немалый ущерб. Общие потери поляков при штурмах доходили, по некоторым сведениям, до 2 тысяч человек убитыми и ранеными.

Вину за провал возложили на наказного гетмана Ивана Богуна, командовавшего участвовавшими в осаде правобережными казаками. Он, по свидетельству очевидцев, не проявлял особой активности при осаде и даже будто бы сносился с осажденными, сообщая им о планах поляков. По приказу короля Богун был арестован и позднее расстрелян. Его место занял Григорий Гуляницкий, бывший наказной гетман Выговского.

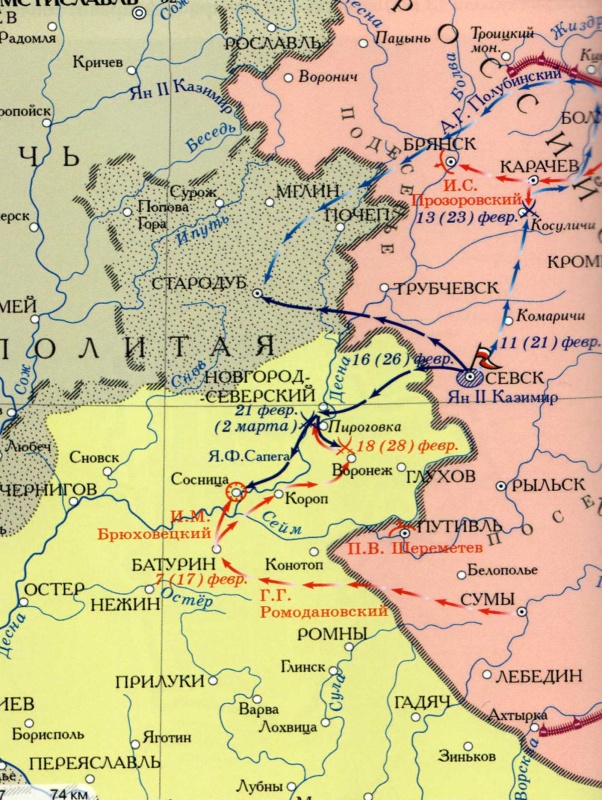

30 января / 9 февраля осада была снята и коронная армия двинулась к Севску, 1/11 февраля встретившись здесь с армией ВКЛ.

Кн. Ромодановский 13/23 ноября получил приказ идти с полком на помощь Брюховецкому. Однако служилые люди собирались медленно и сил у Ромодановского почти не было даже к концу ноября (см. выше). К 16/26 декабря на службу пришло примерно 5,8 тыс. чел. (283 копейщика, 1 167 рейтар, 2 512 солдат, 600 стрельцов и 1 200 казаков слободского Острогожского полка). С этими силами кн. Ромодановский 29 декабря / 8 января встал в Сумах.

Не дождавшись подхода обещанных ему Москвой калмыков, кн. Ромодановский двинулся на соединение с Брюховецким и 7/17 февраля пришел в Батурин. С приходом большой царской армии левобережные казаки и мещане стали вновь перебегать к Брюховецкому, уничтожая полькие гарнизоны (Борзна, Новые Млыны, Короп, Королевец). Сам Брюховецкий частью сил осадил Сосницу.

На начало февраля Белгородский полк кн. Ромодановского включал копейный, 7 рейтарских и 4 солдатских полка и стрелецкий приказ, всего, с московскими чинами, городовыми дворянами и начальными людьми - 10 792 чел. (московских чинов и городовых дворян - 96, начальных людей всех полков - 361, копейщиков - 880, рейтар - 5 779, солдат - 3 150, стрельцов - 526). В нетях числилось 3 192 человека. Вместе со слободскими казаками (4 228 чел.) численность армии кн. Ромодановского доходила до 15 тыс. чел.

Севский воевода Павел Васильевич Шереметев 8/18 декабря получил указ о дополнительном наборе стрельцов и солдат и мобилизации комарицких драгун. В помощь ему из Брянска были посланы солдатский полк Юрия Инглеса и драгунский Индрика Андерсона Лукса (бывший Юнкмана). Однако к концу декабря? у Шереметева в двух солдатских и двух драгунских полках и стрелецком приказе имелось всего 2 320 чел. (650 драгун, 1 070 солдат и 600 стрельцов), а также видимо около 300 дворян, детей боярских и казаков севских городов. 24 декабря / 3 января Шереметев перешел в Рыльск, а 5/15 января - в Путивль.

В начале февраля в полку Шереметева числилось 3 674 чел. (508 московских чинов и городовых дворян, 178 рыльских казаков, 1 300 драгун, 905 солдат и 783 стрельца).

Литовская армия до второй половины декабря продолжала стоять южнее Смоленска, а затем двинулась на соединение с королем. По отписке кн. Ю. Н. Барятинского дивизия М. Паца вышла из Прудков 19/29 декабря, а дивизия кн. А. Полубинского из Мигновичей - 27 декабря / 6 января.

23 декабря / 2 января конница Паца вышла к Рославлю*, три дня спустя к городу подтянулись его пехота и артиллерия. В ночь на 27 декабря / 6 января литва пошла на штурм города. Предполагалось сжечь проездную башню с воротами, обложив ее вязанками хвороста, однако нападающие замешкались, воспользовавшись этим, русский гарнизон произвел удачную вылазку, перебив около сотни врагов, спалив запасенный хворост и сорвав штурм. Позднее (1/11 января) литовским волонтерам удалось видимо сжечь одну из крепостных башен, однако на общее положение это никак не повлияло. 12/22 января литовский разъезд взял в плен возвращавшегося из Москвы брата рославльского воеводы - Ивана Меньшого Тухачевского. Воеводе (Ивану Большому Григорьевичу Тухачевскому, предку советского маршала) было предложено сдать город в обмен на жизнь брата, однако тот отказался**.

В тот же день к Рославлю пришла дивизия кн. Полубинского. Помогать Пацу с осадой князь отказался и продолжать ее польный гетман не стал, двинувшись вместе с кн. Полубинским на соединение с королем. К 7/17 января литва пришла к Брянску, встав в районе Свенского монастыря. Посланный брянским воеводой, кн. Яковом Волынским, на разведку небольшой отряд (конная сотня и рота солдат) был разбит литвой. Под пером польских авторов эта мелкая стычка превратилась в очередную могучую перемогу (разбито 500, 2 000, 15 000 москалей).

В ночь на 9/19 января литва атаковала Брянск, пытаясь видимо взять его изгоном, но не преуспела и была отбита. Посылаемые из под Брянска литовские разведывательные отряды и фуражиры приходили под Карачев и в иные места.

От Брянска литва пошла к Севску, 23 января / 2 февраля встав северо-западнее города.

Кн. Черкасский прибыл в Можайск 18/28 ноября. Вместе с ним из Москвы пришли 5 стрелецких приказов и Первый выборный полк Аггея Шепелева. Прочие войска собирались медленно - на 3 /13 января 1664 года в полку кн. Черкасского имелось всего 5 333 чел. - 685 московских чинов, 126 городовых дворян и детей боярских, 328 рейтар (в 4 рейтарских полках), 982 чел. в выборном полку и 3 212 стрельцов.

К концу декабря выяснилось, что литва не собирается атаковать Смоленск, а идет на соединение с королем и собиравшиеся на западном направлении полки также были направлены на юг. 31 декабря / 10 января кн. Черкасскому было приказано идти в Севск. Стоявший в Смоленске кн. Барятинский должен был идти «в сход» с кн. Черкасским.

Полк кн. Барятинского на 30 декабря / 9 января включал 3 рейтарских и один солдатский полк, шквадрону Первого выборного полка и 4 стрелецких приказа, всего 5 571 чел. (2 231 рейтар, 939 выборных солдат, 365 солдат, 2 036 стрельцов). Позднее один из стрелецких приказов (З. Волкова, 400 стрельцов) было указано оставить в Смоленске, а в отряд включить 4 смоленских солдатских полка (Т. Далиэла, В. Дроманта, М. Фанзалена и Н. Баумана***, всего ок. 2 600 солдат). Перемены в составе отряда задержали выступление кн. Барятинского и в поход он вышел только 10/20 января.

На фоне дальнейшего ухудшения обстановки в январе 1664 года был начат сбор Государева полка в Москве. 11/21 февраля с Постельного крыльца был объявлен указ о государевом походе. 27 февраля / 8 марта государь указал «идти перед собой в Колугу» кн. Ю. А. Долгорукому. Однако из-за отступления короля поход был отменен и Государев полк распущен.

Кн. Черкасский вышел из Можайска 3/13 января. Двигался князь очень медленно, ссылаясь на разнообразные трудности и к 27 января / 6 февраля дошел только до Болхова. Здесь его уже ждал пришедший из Смоленска кн. Барятинский.

3/13 февраля из Болхова к Карачеву вышел авангард под командованием кн. И. С. Прозоровского. Основные силы выступили из Болхова лишь 13/23 февраля.

На 13 февраля (с учетом авангарда кн. Прозоровского) в состав полка кн. Черкассого входили 3 511 чел. поместной конницы (1 778 московских чинов, 1 733 чел. городовых дворян и детей боярских и татар), 5 рейтарских полков (3 005 рейтар и начальных людей), Первый выборный полк А. Шепелева (876 чел.), генеральский солдатский полк Н. Баумана (1 202 чел.), 6 стрелецких приказов (3 783 чел.), всего - 12 377 чел. (конных - 6 980, пеших - 5 397).

Полк кн. Барятинского на 13 февраля включал 3 рейтарских полка (2 119 чел.), шквадрону Первого выборного полка (1 123 чел.), 3 солдатских полка (генеральские Т. Далиэла и В. Дроманта и полк Н. Фанзалена, всего 1 400 чел.) и 3 стрелецких приказа (1 651 чел.), всего - 6 615 чел. (конных - 2 119 чел., пеших - 4 496 чел.).

Общая численность главной армии доходила до 18 992 чел. (9 099 конных и 9 893 пеших).

Осаждать хорошо укрепленный Севск Ян Казимир не решился. 10-12/ 20-22 февраля в королевском лагере был устроен большой военный совет, после рассмотрения различных вариантов дальнейших действий было решено поход прекратить и отступать к Новгороду-Северскому.

Армия Яна Казимира (особенно коронная ее часть) к этому времени была измотана долгим зимним походом, физическое и мральное ее состояние оставляло желать лучшего, с северо-востока приближалась большая армия кн. Черкасского (численность ее поляки оценивали в 40-45 тыс. чел., завышая примерно вдвое), тылам армии угрожали Брюховецкий, кн. Ромодановский и Шереметев (силы Ромодановского оценивались в 6-10 тысяч, Шереметева - в 5 тысяч чел.). Перспективы кампании в этих условиях казались весьма призрачными и решение отступить было вполне логичным.

* Небольшая деревянная крепость с 16 башнями и одними воротами, длина стен по периметру - ок. 500 метров. Гарнизон - менее 400 солдат из смоленского полка Томаса Далейля, местная шляхта, казаки и мещане, всего не более 500 чел. См. - Бабулин И.Б. Оборона Рославля И. Г. Тухачевским в 1664 г. и судное дело об «измене» его брата.

** Иван Меньшой остался жив, в 1665 году был освобожден из плена, позднее по доносу родственника был обвинен в измене, но вероятно оправдан. См. там же.

*** Полк Н. Баумана, тем не менее, участвовал в походе в составе полка кн. Черкасского.

Отступление польско-литовской армии

читать дальше

Перед отходом из под Севска король послал в глубокий рейд по русской территории большой отряд польного писаря ВКЛ кн. А. Полубинского. В состав отряда вошли до 40 отборных конных хоругвей коронной и литовской армий, татары младшего из султанов, Саадет-Гирея, полк литовских волонтеров Ивана Бугая и пр., всего видимо до 8 000 чел. (в т. ч. 2 000 татар).

Выступивший в поход кн. Полубинский 13/23 февраля встретил авангард русской армии - полк кн. И. С. Прозоровского в районе Косуличей (30 км юго-западнее Карачева). Полк кн. Прозоровского включал 3 рейтарских полка, 3 стрелецких приказа и какое-то число дворянских сотен, всего вероятно около 4 000 - 4 500 чел. (т. е. примерно вдвое уступал отряду Полубинского).

Подробности столкновения неизвестны, кн. Прозоровский по итогам боя отошел к Карачеву. Безвозвратные потери его полка также неизвестны, ранено в бою было 149 чел. (27 городовых дворян и детей боярских, 73 рейтара и 49 стрельцов). В бою были взяты бунчук и 13 языков. Говорить о разгроме отряда кн. Прозоровского, в любом случае, не приходится. Поляки, впрочем и здесь остались верны себе, победив на бумаге 12 000, 14 000, 17 000 москалей, всех зарезав-перерезав и т. д.

Отбросив полк кн. Прозоровского, кн. Полубинский обошел Карачев с востока и устремился на север. Дойдя до Ценской (Кцынской) засеки (юго-западнее Козельска) и опасаясь армии кн. Черкасского, князь повернул на запад и, обойдя Брянск с севера, ушел к Стародубу.

Военные результаты рейда были ничтожными, пострадало главным образом население соответствующих уездов. Авторы польского фэнтези сообщают что кн. Полубенский сжег 1500, 3000, 10000 деревень, угнав 20 000 и 30 000 пленных и дошел, конечно, до самой Москвы.

По сведениям А. А. Новосельского за всю зимнюю кампанию [т. е. не только в ходе рейда Полубинского] в 7 уездах (Севском, Рыльском, Путивльском, Карачевском, Орловском, Кромском, Курском) было взято в полон 6 360 человек*, сожжено более 5100 дворов, захвачено и уничтожено св. 150 000 четвертей молоченого хлеба, отогнано св. 9600 лошадей и коров и т. д. Общие потери были вероятно выше (нет, например, сведений по Брянскому уезду), однако весьма далеки от польских фантазий.

К 17/27 февраля отошедшие из под Севска основные силы польско-литовской армии находились уже в районе Новгорода-Северского. Большой отряд (30 коронных и 7 литовских казацких хоругвей, возможно до 4 000 чел.) писаря польного коронного Яна Фредерика Сапеги был послан на выручку осажденному гарнизону Сосницы.

Кн. Ромодановский и гетман Брюховецкий, оставив вероятно в Батурине отряд П. Скуратова, двинулись на северо-восток и 15/25 февраля заняли Воронеж (местечко к северо-западу от Глухова).

Узнав о подходе русских войск 17/27 февраля Ян Казимир послал за Десну Чарнецкого со сборным отрядом (6 000 конных и 2 000 драгун). 18/28 февраля Чарнецкий пришел к Воронежу и обнаружив здесь значительные силы противника отступил к Десне, вернувшись на правый берег.

По свидетельству участников королевского похода Ян Казимир хотел перейти Десну и дать бой Ромодановскому и Брюховецкому, однако его уговорили этого не делать - лесистая местность на левом берегу реки мало подходила для действий конницы. В итоге королевская армия развернулась в боевой порядок на правом берегу, оставив на левом, у переправы возле деревни Пироговка, прикрытие - рейтарский и драгунский полки и три конных хоругви. Согласно тем же очевидцам, планировалось заманить противника в ловушку - русские смяв прикрытие и увлекшись преследованием попали бы под удар королевских войск на другом берегу.

21 февраля / 2 марта подошедшие к переправе кн. Ромодановский и Брюховецкий сбили польский заслон. Шедший в авангарде Брюховецкий перешел реку, попал под обстрел большой польской батареи (ок. 20 орудий), а затем был атакован конницей Чарнецкого, загнавшей казаков в Десну. По польским данным было убито до 500 казаков, захачены бунчук и пушки, а сам Брюховецкий едва спасся.

Как отмечает автор, в отечественной историографии бой у Пироговки до сих пор числится большой победой русского оружия («польско-литовское войско было разбито... лишившись обоза и части артиллерии»), а И. А. Галактионов записал в победы и мелкие стычки с разъездами Чарнецкого у Воронежа 18 февраля («разбили армию С. Чарнецкого»).

Армия Яна Казимира еще несколько дней стояла у переправы, однако ни осторожный кн. Ромодановский, ни наученный горьким опытом Брюховецкий, через Десну не шли. 25 февраля / 6 марта Ян Казимир ушел к Новгороду-Северскому. Надежды на добровольную сдачу города не оправдались, штурмовать хорошо укрепленную крепость поляки не решились и пошли восвояси. 28 февраля / 9 марта армия Яна Казимира разделилась. Большая часть коронной армии вместе с С. Чарнецким пошла к Белой Церкви, а сам король, вместе с литовской армией - к Могилеву.

Кн. Ромодановский и Брюховецкий, простояв несколько дней у переправы отошли к Воронежу, где соединились с подошедшим из Путивля Шереметевым, назначенным главнокомандующим этой объединенной армией. Полк последнего к этому времени (19 февраля) усох до 3 174 чел. - со службы сбежали все рыльские казаки и комарицкие драгуны. Соединенная армия двинулась было к Соснице, однако придя в Короп (2/12 марта) воеводы и гетман узнали об отступлении армии короля и решили разделиться. Брюховецкий пошел к Переяславу, кн. Ромодановский к Лохвице, Шереметев - в Королевец. Кн. Черкасский позднее писал обоим воеводам, требуя от них идти на соединение с его собственной армией, однако кн. Ромодановский, сославшись на объективные трудности, этот приказ игнорировал, а Шереметев дошел до Почепа уже после окончания кампании.

Сам кн. Черкасский к 22 февраля / 3 марта дошел только до Карачева. К 9/19 марта основные силы его армии пришли в Брянск, откуда двинулись к Почепу. Впереди себя кн. Черкасский послал конные полки с кнн. Барятинским и Прозоровским. Состав этого отряда точно неизвестен, помимо дворянских сотен он включал не менее 4 рейтарских полков. 7/17 марта кнн. Барятинский и Прозоровский были уже в Почепе.

По полученным поляками сведениям, кн. Черкасский планировал преградить путь королю у реки Ипуть. Однако Ян Казимир не собирался ждать медлительного князя - к 11/21 марта через Ипуть перешли и сам король и почти вся литовская армия. Жертвой пришедшей из Почепа конницы кнн. Барятинского и Прозоровского стал лишь драгунский полк полковника Калькштейна (ок. 400 чел.), прикрывавший с тыла обозы М. Паца. Полк был разбит в районе Дрокова, полковник Калькштейн и 98 его драгун попали в плен.

Большая часть вражеской армии встречи с русскими войсками, таким образом, благополучно избежала, однако отступать к Могилеву ей пришлось в тяжелейших условиях начавшейся распутицы. При отходе были брошены большая часть обоза и пушек (8 из 13 по приказу короля закопаны где-то в районе Стародуба), из-за бескормицы пало большинство лошадей, люди страдали от голода и холода и т. д. Дошедшие до Могилева войска фактически утратили боеспособность.

В тяжелых условиях отходила и коронная армия Чарнецкого, также лишившаяся большей части лошадей.

Поход Яна Казимира, таким образом, полностью провалился, не добившись поставленной цели (каковой бы она не была). Не дав ни одного серьезного сражения обе армии Речи Посполитой понесли существенные потери и на какое-то время утратили боеспособность.

В коронной армии, по подсчетам Я. Виммера [между 1 августа 1663-го и 1 мая 1664-го], выбыло в общей сложности (включая дезертиров и пр.) не менее 4 400 чел. - 3 000 пехоты, 500 драгун и 900 кавалеристов. Боевые потери литовской армии были видимо относительно невелики, однако прочие весьма значительны

По русским данным только в феврале-марте 1664 года в плен было взято 228 чел. (в т. ч. 98 - у Дрокова) - поляков, литвы, немцев и правобережных казаков.

Потери русских войск были невелики - безвозвратно было потеряно видимо не более 200 - 300 чел. Потери Брюховецкого, слободских полков и отряда Скуратова неизвестны.

Бегство служилых людей причиняло русским войскам существенно больший ущерб нежели противник. Так Белгородский полк кн. Ромодановского к 17 мая 1664 года в боях потерял безвозвратно 2 человек, умершими - 14, а сбежавшими со службы - 1508. Отряд К. Хлопова в июле 1663 - марте 1664-го - 79 чел. убитыми умершими, ранеными и пленными и 779 сбежавшими.

* Около двух тысяч полонянников позднее было отбито русскими воеводами.

@темы:

история,

книги,

СТ,

early modern Russia,

конспект