М. Н. Кузьмин

Школа и образование в Чехословакии (конец XVIII - 30 годы XX в.)Немало интересного о школьной системе и образовании в Австро-Венгрии и довоенной Чехословакии. Книжка 1971 года, со всеми вытекающими.

Также -

здесьчитать дальшеИсточники

читать дальше

В Чешских землях регулярная школьная статистика велась с 1828 года, в Венгрии первая относительно полная сводка материалов о школе опубликована в 1851 году, а систематически статистика велась с 1880-х.

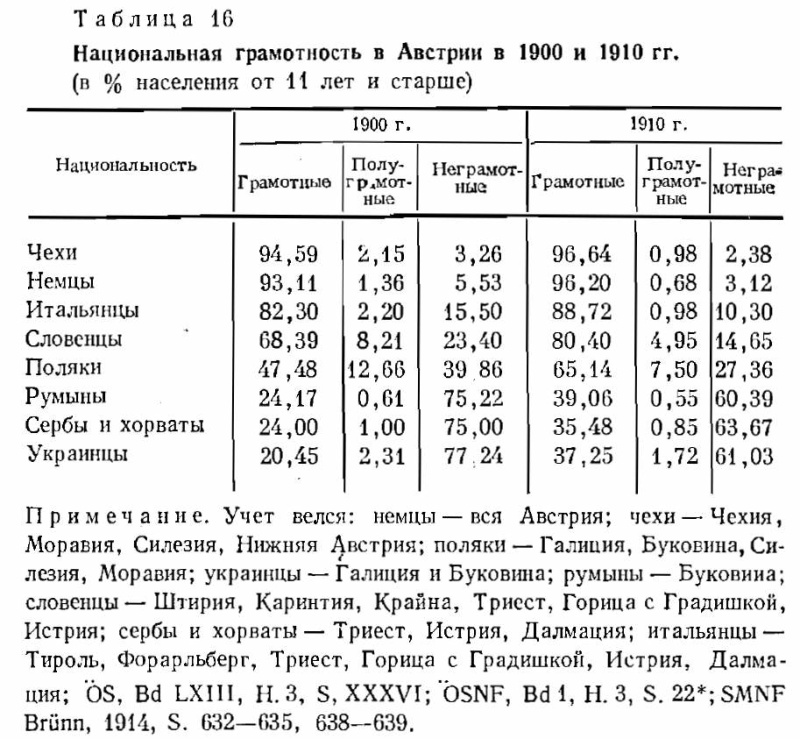

Грамотность населения фиксировалась переписями населения, по трем категориям - грамотные (умеющие читать и писать), полуграмотные (умеющие только читать) и неграмотные (не умеющие ни читать, ни писать).

В австрийских переписях 1880, 1890 и 1900 годов учет грамотности велся с 6 лет (возраста поступления в школу), в переписи 1910 года, ради удобства подсчетов и сопоставления с другими странами (в мире к этому времени доминировал учет с 11 лет) и из-за неустойчивости данных по младшим возрастам - начиная с 11 лет.

В переписи 1880 года показатели грамотности по отдельным землям учитывались лишь в комбинации с половой принадлежностью, в переписи 1890 года также и с возрастной группой. Перепись 1900 года грамотность фиксировала в комбинации с полом, возрастом, языком, местом рождения и типом населенного пункта. Перепись 1910 года по тем же параметрам (кроме типа населенного пункта), но с некоторыми изменениями.

Учет национальной грамотности (переписи 1900 и 1910 года) имел особенности - грамотность немцев учитывалась по всем землям, прочих народностей отдельно - лишь по землям, где они составляли значительную часть населения (в других они шли по категории «национальные меньшинства» или «прочие») - чехов отдельно учитывали только по Чехии, Моравии, Силезии и Нижней Австрии, поляков - в Галиции, Силезии, Моравии и Буковине, венгров - в Буковине и т. д.

Критерием национальной принадлежности были не самоопределение и не родной язык, а язык разговорный, что открывало возможности для всяческих махинаций со статистикой.

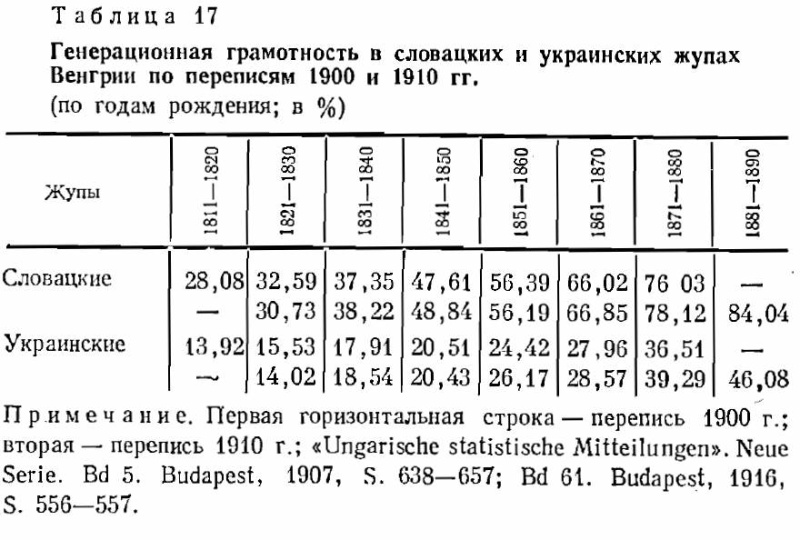

Для Словакии и Закарпатья используются материалы венгерских переписей 1869-1870, 1880, 1890, 1900 и 1910 годов. Венгерские переписи учитывали грамотность с 6 лет и, в целом, по всем параметрам уступали австрийским. Национальность здесь также учитывалась фактически по разговорному языку, а венгерские статистики к махинациям в национальном вопросе были склонны еще больше чем австрийские.

Помимо этого, по причине отсутствия в составе Венгерского королевства каких-либо «Словакии» и «Закарпатья» отдельная статистика по ним не велась. Автор использует статистику по соответствующим венгерским уездам - комитатам (на чешский манер именуемым жупами), обработанную чехословацкими статистиками и им самим. Территория и население этих жупокомитатов были несколько больше территории и населения позднейших Словакии и Закарпатья (численность населения на 1910 год на 423,8 и 87,7 тыс. чел. соответственно).

В чехословацкой переписи 1921 года снова использовался 6-летний ценз и грамотность фиксировалась лишь по полу и национальной принадлежности. При определении последней использовались новые фокусы - в соответствии с доктриной чехословакизма чехи и словаки учитывались вместе - как чехословаки.

В переписи 1930 года был использован 11-летний ценз, но прочие критерии остались прежними. Таким образом обе чехословацких переписи были не только хуже австрийских, но еще и трудносопоставимы.

Общегосударственная перепись 1940 года по понятным причинам не состоялась, однако была проведена на территории Словацкого государства (без районов занятых Венгрией).

В марте 1950 года была проведена первая послевоенная перепись. Она вновь использовала 6-летний ценз и помимо прочего учитывала уровень образования в сочетании с возрастом, что дает возможность восстановить картину образовательного уровня довоенной Чехословакии (фактически, по понятным причинам - только чешского и словацкого ее населения).

Школа и образование в Чешских землях

читать дальше

Вплоть до последней четверти XVIII века начальное и среднее образование в наследственных землях Габсбургов находилось почти целиком в руках церкви и католических орденов (в первую очередь иезуитов и пиаристов). В последние годы правления Марии-Терезии (1740 - 1780) и в царствование Иосифа II (1780 - 1790) в результате серии реформ была создана государственная система образования.

Реформа низшей школы была начата законом от 6 декабря 1774 года. Закон вводил в действие «Всеобщий школьный устав для немецких нормальных, главных и тривиальных школ» [Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen], разработанный известным просветителем Иоганном Игнацем фон Фельбигером.

Вводилась обязательная школьная повинность (для мальчиков, с 1780 года - и для девочек) для детей 6-12 лет. Все дети, родители или опекуны которых не могли нанять домашнего учителя, обязаны были посещать школу в течении 6-7 лет (с 1781 года - в течении 6 лет).

Законом устанавливались три параллельных типа народной школы - тривиальная, главная и нормальная.

Тривиальные школы [Trivialschule] учреждались в церковных приходах и состояли из одного-двух классов-комплектов. В них изучались чтение, письмо, счет (т. н. тривиум, отсюда и название), катехезис и основы сельскохозяйственных или ремесленных знаний. В Чешских землях* обучение в них велось в основном на чешском языке.

Главные школы [Hauptschule] учреждались в городах и административных центрах и состояли из 3 или 4 классов-комплектов. Помимо тривиума и катехезиса в 3-комлектных школах изучались основы латыни и немецкий язык, в 4-комплектных также география, история, естествознание, геометрия, черчение. В Чешских землях обучение в первом и частично во втором классе велось на чешском, а затем полностью переходило на немецкий.

Нормальные школы [Normalschule] учреждались в центрах земель и состояли из 4 классов-комплектов. Обучение велось по расширенному плану главных школ и исключительно на немецком языке.

По оценкам русских авторов (П. Митрофанов) программа обучения тривиальных школ соответствовала русским школам грамоты, главных - городским начальным училищам, нормальных - учительским семинариям.

Число учителей в народных школах соответствовало числу классов-комплектов (+ приходящий преподаватель катехезиса). Готовились они на курсах при нормальных (и некоторых главных) школах - 3-месячных для учителей тривиальной и 6-месячных для учителей главной. Окончивший курсы в течении года работал учителем-ассистентом, после чего сдавал специальный экзамен и становился полноправным учителем.

Три класса главной и нормальной школы давали право на поступление в гимназию, из тривиальных школ в нее хода не было.

Школы и учителя содержались в основном за счет местных общин (учителя большей частью за счет средств получаемых от платы за учебу).

Реформа средней школы была начата указом от 25 сентября 1775 года. Вводился единый тип гимназии (латинской школы) - 5-классное учебное заведение с тремя грамматическими и двумя гуманистическими классами. Учебная программа включала закон божий, латынь (с изучением древних текстов), риторику, основы древнегреческого языка, историю, географию, математику, естественные науки и пр. Языком обучения вместо прежней латыни стал немецкий (сначала только в грамматических классах, с 1781 года также и в гуманистических). В Чешских землях использование чешского допускалось лишь на уроках закона божьего.

Преподавательский состав гимназий комплектовался выпускниками университетов. До запрещения ордена иезуитов (1773 год) почти все средние школы в наследственных землях были иезуитскими и иезуиты были широко представлены в средней школе и позднее - на 1781 год из 281 учителя 59 гимназий 135 были бывшими иезуитами.

В гимназиии принимались окончившие главную или нормальную школу - после сдачи специального экзамена по курсу этих школ, немецкому языку и основам латыни. Окончившие 5 классов гимназии могли держать экзамен для поступления на 2-летний философский курс, игравший роль промежуточного звена между гимназией и университетом.

Общее число гимназий в ходе реформы сократилось - за счет закрытия или перевода в главные школы многих из них (в основном монастырских и неполных). Так, в Чехии сохранилось 14 из 41 гимназии, всего же в Чешских землях осталось 24 гимназии (14 в Чехии, 7 в Моравии и 3 в Силезии).

Учеба в начальной и средней школе была платной.

Руководство школьной системой было возложено на Придворную учебную комиссию [Studienhofkommission]. Ей подчинялись учебные комиссии земель, с инспекторами по народным училищам и по гимназиям, контроль за школами на местах возлагался на окружных начальников (которым в 1786 году были приданы свои школьные коммиссары).

В сфере высшего образования при Марии-Терезии также были произведены разнообразные преобразования - была ограничена университетская автономия (правительственные директора (инспекторы) следили теперь за соблюдением учебной программы), введены переходные экзамены, латынь постепено заменялась немецким и пр.

При Иосифе II в сложившейся школьной организации был произведен ряд частных изменений. Правительство стремилось к расширению сети начальных школ и увеличению числа и процента учащихся. Инструкцией 1781 года предписывалось иметь одну начальную школу на каждые 90-100 детей школьного возраста. Плата за обучение была понижена до одного крейцера в неделю в деревнях и до двух - в городах. Дети из неимущих семей освобождались от платы за обучение. Поощрялось развитие в школах профессионального образования - ткачества, прядения, пчеловодства и пр.

Одновременно были усилены санкции за уклонение от школьной повинности. Были введены регулярные переписи детей школьного возраста и местным властям предписывалось следить за посещением школы детьми, не останавливаясь и перед принуждением. За уклонение от повинности с родителей взимался штраф в размере двукратного взноса за обучение (неимущие отрабатывали его ремонтом школы). Неграмотные лишались права поступления в цех и т. д.

Доступ в гимназии, напротив, был ограничен путем увеличения платы за обучение (до 12 флоринов в год, для малоимущих, но способных учащихся, впрочем, сохранялись стипендии), а сами гимназии полностью германизированы.

Полностью германизированы были и университеты, число которых сократилось до трех (Венский, Пражский, Лембергский). В Пражском университете чешский (до этого ограниченно использовавшийся на теологическом факультете) перестал использоваться в 1785 году. Чешский язык как предмет изучения сохранялся (исходя из практических нужд) лишь в военных учебных заведениях и в Венском университете (для подготовки чиновников).

В целом, таким образом, результатом реформ, проводившихся в духе популярных в то время идей Просвещения, стало создание относительно развитой системы государственного образования, освобожденной от контроля церкви и, в значительной мере, германизированной.

Как отмечает автор, несмотря на почти полную германизацию среднего и высшего образования, национальная школа в Чешских землях сохранялась - за счет тривиальных школ, содержавшихся за счет местных общин и менее зависимых от казны и позднее сделалась одним из истоков национального возрождения.

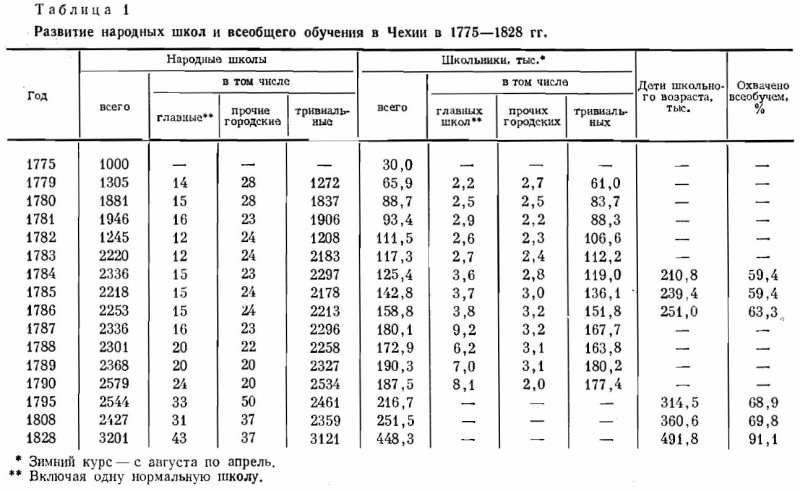

Общее число народных школ в Чехии (по Моравии и Силезии данных не имеется) к 1780 году доходило до 1 881 (1 нормальная, 14 главных, 28 прочих городских, 1 837 тривиальных), к 1790 году - до 2 579 (1 нормальная, 23 главных, 20 прочих городских, 2 534 тривиальных), число учащихся в 1780 - 1790 годах выросло с 88,7 до 187,5 тыс. чел., на 1786 год в школу ходило 63,3% детей школьного возраста. Из общего числа детей школьного возраста на 1786/87 учебный год 1,5% посещали нормальную и главные школы, 1,3% другие городские и женские школы, 60,5% - тривиальные, 36,7% в школу не ходили. В гимназиях на 1799/97 год учился примерно 1% детей школьного возраста.

При Франце II (1792 - 1835) в образовательной сфере произошел консервативный откат. Влияние церкви на школу было в значительной мере восстановлено - контроль за учебным процессом на местах возлагался теперь на местных священников, в округах - на викариев, в землях - на чиновников консисторий. Сфера ответственности светской администрации сводилась большей частью к хозяйственным и финансовым вопросам. Были пересмотрены состав учебников народной школы и их учебные программы.

В гимназиях был установлен 6-летний срок обучения (1819 год), повышена плата за обучение, пересмотрены учебные программы - расширено преподавание древних языков, за счет естественных наук и пр. Усилен был и контроль за университетами.

Сама школьная система, ее структура и организация, сохранялись, впрочем, в прежнем виде, а в части германизации правительство пошло на определенные послабления - в Пражском университете в 1795 году была открыта кафедра чешского языка, в гимназиях в 1820-1840-х годах разрешено преподавание чешского на факультативной основе (преподавался в 7 из 22 гимназий Чехии).

После длительного застоя в 1820-х годах вновь начинает расти число начальных школ и учащихся. Оживлению весьма способствовала начавшаяся в Чешских и Альпийских землях на рубеже 1820-1830-х годов промышленная революция. К 1828 году общее число начальных школ в Чехии увеличивается до 3 201 (1 нормальная, 42 главных, 37 прочих городских, 3 121 тривиальная), число учащихся возрастает до 448,3 тыс., а охват детей школьного возраста - до 91,1%.

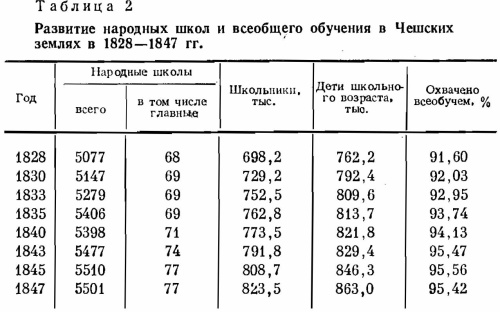

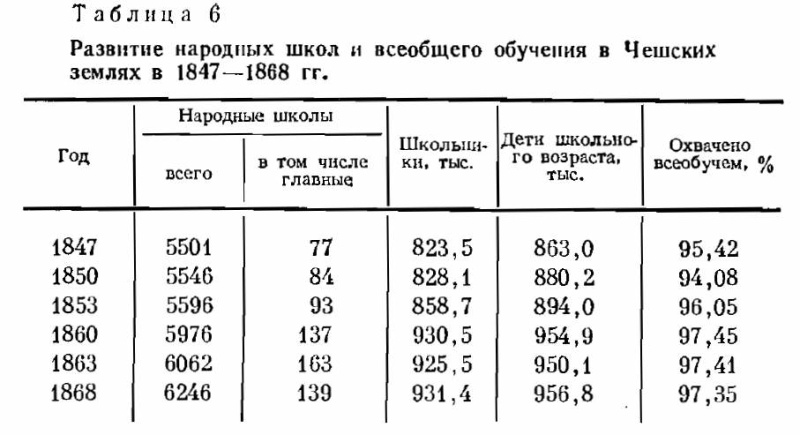

В Чешских землях в целом число народных школ к 1828 году достигало 5 077 (в т. ч. 68 главных), школьников - 698,2 тыс. чел., охват детей школьного возраста доходил до 91,6%. К 1847 году число школ выросло уже до 5 501 (77 главных), учеников - до 823,5 тыс. чел., охват - до 95,42%.

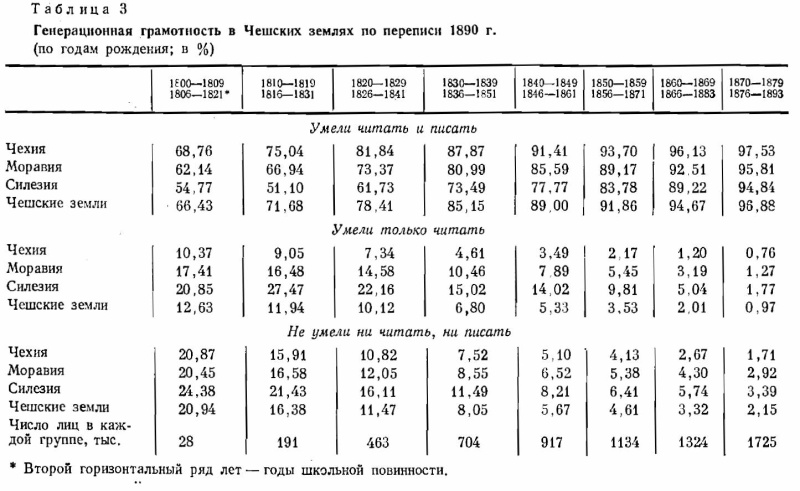

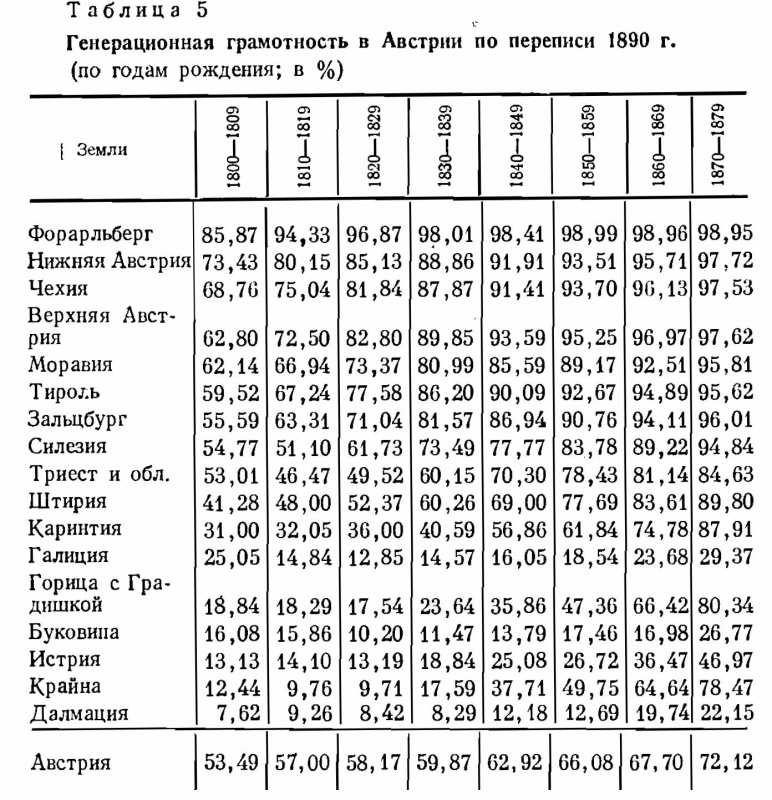

Уровень грамотности населения Чешских земель благодаря деятельности системы народных школ стабильно рос. Так, по данным переписи 1890 года, среди рожденных в 1800 - 1809 годах он достигал 66,43%, а среди рожденных в 1830 - 1839 годах - уже 85,15%, в каждом десятилетии возрастая на 5,2 - 6,7%. Средний уровень грамотности населения Чешских земель к 1850 году достигал примерно 60%.

В части средней школы застой, впрочем, продолжался. Общее число гимназий к середине века почти не выросло, всего их имелось 33 (22 в Чехии, 8 в Моравии, 3 в Силезии), училось в них от 7,4 до 8,8 тыс. чел. - примерно 1% от общего числа детей школьного возраста.

Уровень образования в землях австрийской части империи весьма резко различался. Терезианско-йозефинская школьная система фактически охватывала лишь наиболее развитую ее часть - Альпийские и Чешские земли, за пределами этих районов уровень элементарной грамотности населения был весьма невысок.

По переписи 1890 года в Альпийских землях среди рожденных в 1800 - 1809 годах доля грамотных составляла от 31% (Каринтия) до 86% (Форарльберг), в Чешских - от 55% (Силезия) до 69% (Чехия). В большинстве Карстовых земель (не считая выбивающегося из общей массы Триеста) - от 7,6% (Далмация) до 19% (Горица), в Галиции и Буковине - соответственно 25 и 18%.

Среди рожденных в 1830 - 1839 годах в Альпийских землях процент грамотных колебался от 40,6% (Каринтия) до 98% (Форарльберг), в Чешских - от 73,5% (Силезия) до 88% (Чехия), в Карстовых - от 8,3% (Далмация) до 23,6% (Горица), в Галиции и Буковине составляя соответственно 14,6 и 11,5%.

Существенно различалось положение и внутри наиболее развитых регионов. В Альпийских землях в худшую сторону выделялись Штирия и Каринтия, в Чешских землях Моравия и, особенно, Силезия, заметно отставали от Чехии.

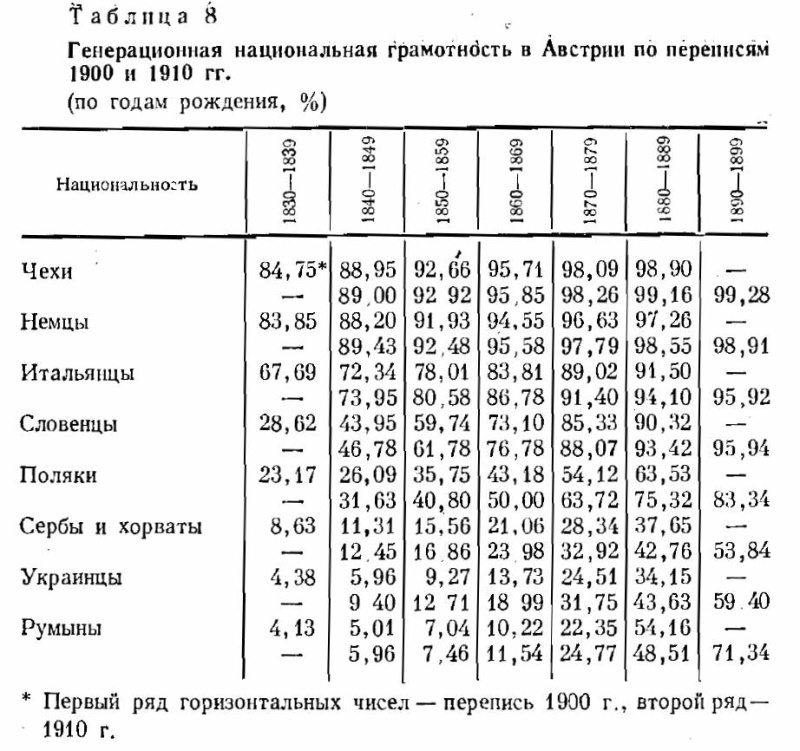

Уровень грамотности среди народов австрийской части империи также резко различался, наивысшим он был у немцев и чехов, низшим - у румын и русинов [автором обзываемых украинцами]. По переписи 1900 года среди немцев 1830 - 1839 годов рождения грамотных было 83,85%, среди чехов - 84,75%, итальянцев - 67,69%, словенцев - 28,62%, поляков - 23,17%, сербов и хорватов - 8,63%, русинов - 4,38%, румын - 4,13%.

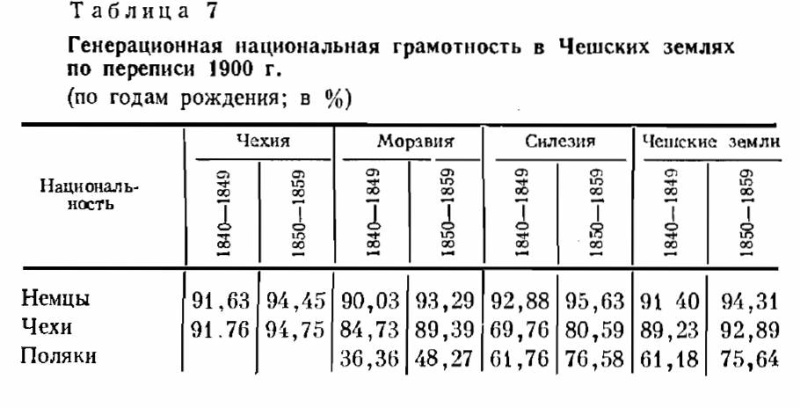

В Чешских землях, среди того же поколения, у немцев грамотных было 87,23%, среди чехов - 85,02%, среди поляков - 49,5%. При этом, в Чехии показатель грамотности чехов был выше чем у немцев (88,07 против 87,54%), а в Моравии и Силезии существенно ниже - 79,24 против 86,37% и 60,11 против 86,87%.

Это объянялось, помимо прочего, большим числом народных школ у немцев - на 1846 год немцы (38% населения чешских земель) имели в своем распоряжении 48,5% народных школ, а чехи и поляки (62% населения) - 51,5%.

Как отмечает автор, в наименее «немецких» землях австрийской части империи (Силезии, Галиции, Далмации, Буковине, Крайне, Горице, Триесте и Истрии) в первой трети XIX века отмечается падение уровня генерационной грамотности, что видимо также было вызвано проблемами с доступом к национальной народной школе.

Революция 1848 года привела к большим переменам в организации имперского образования. В 1848 году Придворная учебная комиссия была распущена, вместо нее было учреждено Министерство просвещения, сразу же взявшееся за реформу школы. В части народной школы изменения оказались невелики - все главные школы были сделаны 4-классными, при них (на базе четвертых классов) создавались двухлетние низшие реальные школы, курс которых был близок к курсу низших классов обычных реальных училищ, была расширена учебная программа прочих городских школ и пр.

Средняя школа подверглась серьезной реорганизации. В 1849 году было введено два основных типа средней школы - гимназия и реальное училище (реформа Экснера-Боница) и средняя школа, таким образом, разделена на гуманитарное и техническое направления.

К гимназиям были присоединены прежние философские курсы и они стали 8-летними. Учебный курс включал закон божий, древние языки (объем их изучения сократился), немецкий язык и литературу, историю, географию, естествознание и математику (объем изучения последних, напротив, вырос), физику, логику и пр.

В 6-летних реальных училищах изучали немецкий и один современный иностранный язык (как правило французский), историю, географию, естествознание, физику, математику, черчение и пр.

И гимназия и реальное училище делились на низшее и высшее отделения. Гимназисты получали аттестат зрелости и могли поступать в университеты, реалистам аттестата поначалу не давали и поступать они могли лишь в высшие технические школы.

В университетах профессора получили право свободного чтения, а студенты - свободного посещения лекций. Промежуточные экзамены были отменены, плата за обучение заменена платой за лекции и выпускные экзамены и пр.

В Чешских землях в 1848 году было провозглашено равенство чешского и немецкого языков обучения в средней и народной школе. Осенью 1848 года в Праге открылась первая чешская главная народная школа (с чешскими педогогическими курсами при ней), на чешский перешла часть прочих городских школ.

В сентябре 1848 года чешский язык стал обязательным предметом в 5 государственных и 5 монастырских гимназиях, на чешском разрешалось преподавать и ряд других предметов (закон божий, историю, географию, естествознание). В 1849 году в Праге открылось чешское реальное училище, в 1850 году пражская государственная гимназия стала полностью чешской. Лекции на чешском было разрешено читать в пражских университете и техническом училище (учреждено в 1806 году).

С началом эпохи «неоабсолютизма» вновь последовал определенный откат. В 1853 - 1854 годах в чешских гимназиях и реальном училище было введено двуязычие (в младших классах преподавали на чешском и немецком, в старших - только на немецком). Было запрещено брать в гимназию учеников главных школ не прослушавших курс всех предметов на немецком, а в реальные училища - недостаточно знающих немецкий (в результате все главные и городские чешские школы также перешли на двуязычное обучение) и пр. Подписанный с Римом в 1855 году конкордат восстановил (отмененый было) контроль церкви над народной школой.

Поражение во франко-австрийской войне (1859 год) вынудило правительство вновь вернуться на путь либеральных преобразований. В 1860 году была восстановлена автономия земель, школьное дело передано в ведение земских органов, а министерство просвещения ликвидировано.

Передача школьного дела в ведение зеских органов способствовало восстановлению позиций национальных языков. Начиная с 1862 года чешский как язык обучения [видимо основной] вновь начинает вводиться в главных и городских школах. В 1866 году постановлением земского сейма Чехии устанавливается языковое равноправие в средней школе. Языком обучения в каждой средней школе мог быть один из двух земских (немецкий или чешский), другой оставался в качестве учебного предмета. Постановление привело к разделению школ на чешские и немецкие - из 25 гимназий Чехии чешскими стали 13. В последующие годы было создано также значительное число частных и общественных чешских гимназий и реальных училищ. Пражское техническое училище в 1864 году стало двуязычным, вновь увеличилось (сократившееся было в годы неоабсолютизма) использование чешского в университете.

В 1862 году возникает новый тип средней школы - реальная гимназия. Учебная программа реальных гимназий (имелось несколько типов этих школ) в разных вариантах сочетала программу классической гимназии и реального училища.

Общее число народных школ в Чешских землях в 1847 - 1868 годах увеличилось с 5 501 до 6 246, в т. ч. главных - с 77 до 139 (при 48 из них на 1868 год имелись низшие реальные школы), учащихся - с 823,5 до 931,4 тыс. человек, охват детей школьного возраста - с 95,42 до 97,35%.

Общее число средних школ (гимназий, реальных училищ и реальных гимназий) в 1851 - 1868 годах увеличилось с 39 до 62, число учащихся в них - с 10 до 18,1 тыс. чел. (примерно 1,5% контингента соответствующих возрастов).

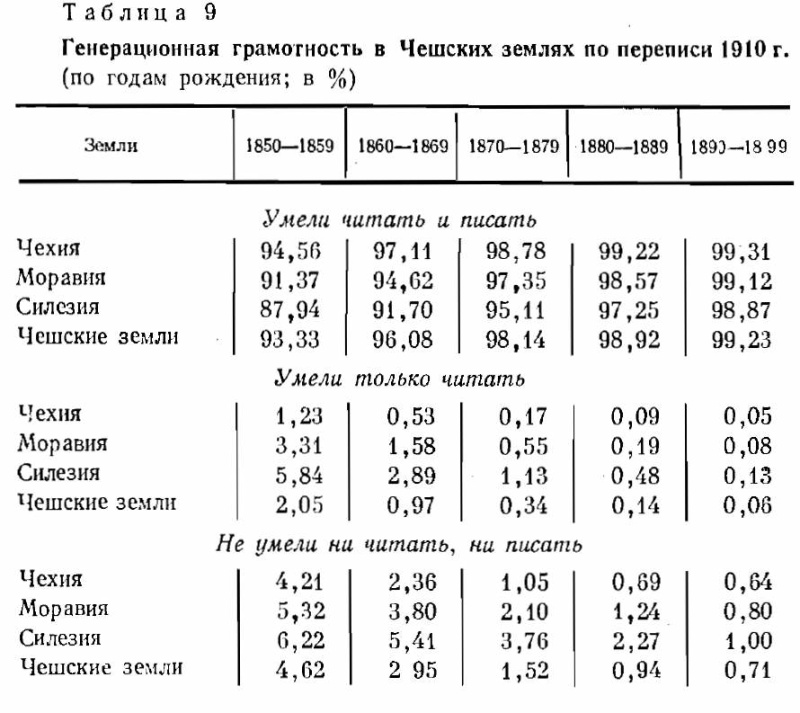

Генерационная и общая грамотность населения продолжали поступательно расти. Грамотность родившися в 1850 - 1859 годах достигала уже 91,86%. Общая грамотность населения к 1870 году доходила видимо до 75-77%, к 1880 году - до 83,59% (еще 7,18% были полуграмотными - умели только читать).

Национальная генерационная грамотность среди чехов 1850 - 1859 годов рождения достигала 92,89%, среди немцев Чешских земель - 94,31%, поляков Силезии и Моравии - 75,64%. В Чехии грамотность чешского и немецкого населения почти не отличалась и разрыв образовывался за счет худших показателей Моравии и Силезии. Диспропорция числа народных школ разных национальностей по-прежнему сохранялась.

Из 40 средних школ (32 гимназии, 8 реальных училищ), имевшихся в Чешских землях на 1854 год, 31 была немецкой, 8 двуязычными (6 гимназий, 2 реальных училища) и одна (Пражское реальное училище) - чешской. В 1859 году из 46 средних школ (34 гимназии, 12 реальных училищ) 37 были немецкими и 9 двуязычными. Чешские школы вновь появляются только в 1860-х годах.

Среди общего числа учащихся средних школ чехи на 1859 год составляли 47%, на 1868-й - 54,1%. В Пражском университете на 1857 год чехов было 50,3%, в Пражском техническом училище - 50%, в Брюннском техническом училище (Брно) - 24,9%. Общий процент чехов среди населения Чешских земель на 1857 год - 61,4%.

Уровень грамотности в 1848 - 1868 годах стабильно рос во всех землях австрийской части империи, однако глубокие территориальные и национальные различия сохранялись. Среди рожденных в 1850 - 1859 годах в большинстве Альпийских и Чешских земель процент грамотных превышал 90% или приближался к этому уровню. В худшей чешской земле (Силезии) он доходил до 84%, в худших альпийских (Штирия и Каринтия) до 78 и 62% соответственно. Существенно улучшились показатели карстовых Крайны и Горицы - 50 и 47%. В Далмации, Истрии, Буковине и Галиции показатели генерационной грамотности оставались крайне низкими - от 12-17 до 27%.

Национальные показатели того же поколения также весьма различались: чехи - 92,66%, немцы - 91,33%, итальянцы - 78,1%, словенцы - 59,4%, поляки - 35,7%, сербы и хорваты - 15,56%, русины - 9,27%, румыны - 7,04%. Среди прежних аутсайдеров существенный рост генерационной грамотности демонстрировали только словенцы, среди которых она почти удвоилась.

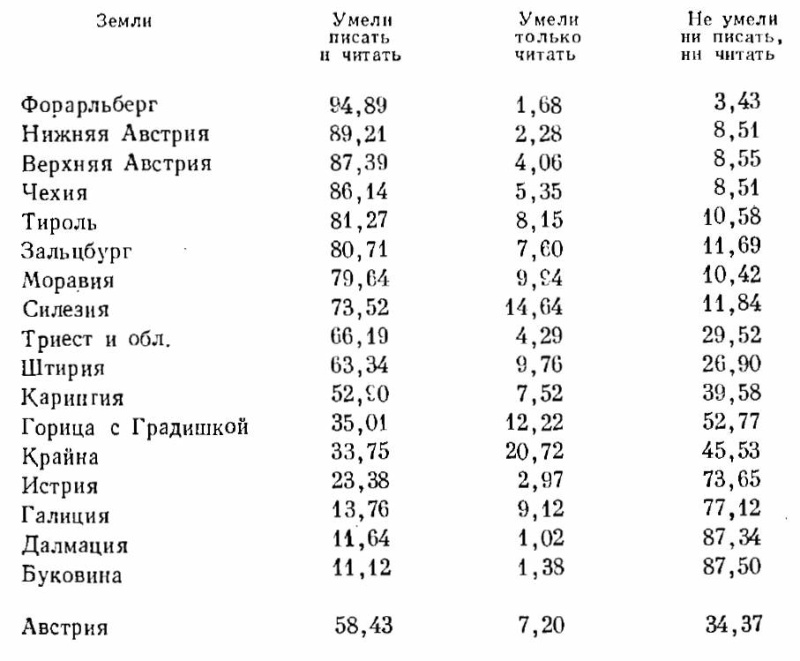

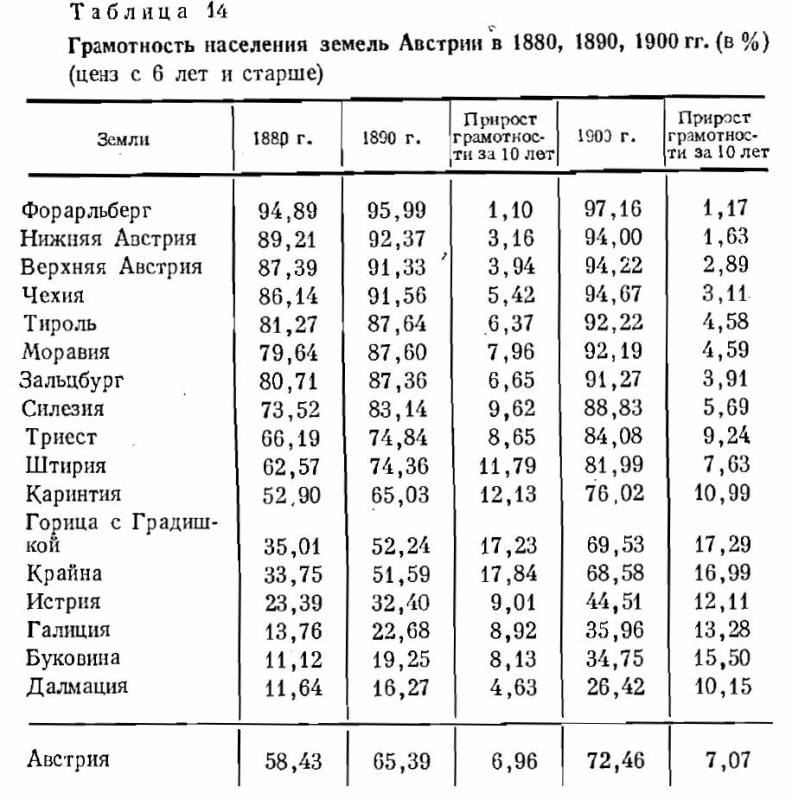

В целом по Цислейтании на 1880 год грамотность всего населения старше 6 лет достигала 58,43% (+7,2% умеющих только читать). В наиболее развитых чешских и альпийских землях полностью грамотными были около или свыше 80% жителей (в Форарльберге даже 95%), в менее развитых (Силезия, Каринтия, Штирия, Триест) - от 53 до 73%, в Горице, Крайне и Истрии - от 23 до 35%, в Галиции, Буковине и Далмации - всего 11-14% населения.

В прочих странах и регионах на 1880 год уровень грамотности (с учетом полуграмотных) составлял: в Пруссии - 87,8%, в Англии - 83% (в обоих случаях - среди жителей старше 11 лет), в Венгрии - 51,3%, в Бельгии - 65,7%, в Италии (на 1881) - 38,1% (во всех случаях - среди жителей старше 6 лет). Во Франции на 1872 год грамотных было 68,6% (среди жителей старше 11 лет).

В конце 1860-х годов, после поражения в войне с Пруссией и реорганизации самой империи, система образования вновь была реформирована. В 1867 году было восстановлено Министерство просвещения [и урезаны соответствующие права земель], в 1868 году отменен конкордат и школа окончательно выведена из под контроля церкви, в 1869 году принят новый школьный закон и т. д.

Школьная повинность законом 1869 года была увеличена до 8 лет** и распространялась теперь на детей и подростков 6-14 лет. Как отмечает автор, нововведение не означало введения обязательного восьмилетнего образования, а обозначало срок за время которого учащийся обязан был пройти курс начальной школы (усвоив хотя бы тривиум).

Контроль за выполнением повинности был усилен - местные органы вели учет детей, фиксировали пропуск школы без уважительной причины и пр. Ответственность за посещение школы детьми возлагалась на родителей, замещающих их лиц и (для работающих подростков) - на владельцев фабрик и промыслов. Пропуск занятий без уважительной причины карался штрафом (в Чехии от 1 до 20 флоринов, в Моравии и Силезии - от 1 до 5 флоринов) или арестом (в Чехии от 1 до 4 суток, в Моравии и Силезии - до 24 часов) родителей и мог привести к лишению родительских прав.

Народная школа теперь была представлена двумя основными типами - собственно народной и высшей народной.

Народная школа [Allgemeine Volksschule, автор ее называет коммунальной] должна была учреждаться в любом пункте, где в радиусе 4 км (или часа ходьбы) имелось не менее 40 детей школьного возраста. Школа могла включать от 1 до 8 классов-комплектов (с одним учителем, отвечающим за всю учебную программу, на каждый и приходящим учителем закона божьего). Учебный курс был расширен и включал, помимо тривиума и закона божьего, основы истории, географии, естествознания, физики, химии, геометрии, пение, гимнастику (для девочек - рукоделие). Общий срок обучения составлял видимо 5-8 лет [тут у автора очень мутно], после пятого класса можно было поступать в гимназию/реальное училище/городскую народную школу или доучиваться еще три года (что никаких дополнительных преимуществ не давало).

В 1883 году, по просьбам общественности, строгость школьной повинности для сельских детей была понижена, введены разнообразные льготы по посещению, снижены требования к программе сельских школ и т. п., что привело к существенному снижению качества образования в школах сельской местности.

Высшая народная школа [Bürgerschule, «мещанская», автор называет ее городской] представляла собой надстройку над народной. Школы этого типа размещались в центрах школьных округов. Их программа включала закон божий, родной язык и литературу, географию, историю, естественную историю, природоведение (физика и химия), арифметику, геометрию, пение, гимнастику и пр. Факультативно преподавались второй земский и иностранный (обычно французский) языки. Срок обучения составлял три года. В Чехии на 1912 год имелось 615 Bürgerschule - 376 чешских и 239 немецких, в 384 из них преподавался французский. Окончание школы давало возможность поступать в некоторые средние специальные школы.

По оценке современных русских авторов (Любченко) программа австрийской начальной школы была шире русской 5-летней министерской, а программа Bürgerschule соответствовала 4 младшим классам русского реального училища.

Право учреждать и содержать публичные школы закон предоставлял государству, местным самоуправленияи и частным лицам (с согласия государства). Непосредственное управление школами было возложено на земские, окружные и местные школьные советы (при земских и окружных советах имелись школьные инспектора). Язык преподавания в конкретной школе устанавливался решением земского школьного совета. Учебные планы и школьные учебники утверждались Министерством просвещения.

Содержание школ также возлагалось на земские, окружные и местные структуры, казна покрывала лишь часть расходов на содержание школьной администрации. Плата за школу также регулировалась земскими постановлениями. Теоретически она сохранялась (от 8 до 32 геллеров в неделю), но в большинстве школ покрывалась за счет местных бюджетов и для учеников обучение было бесплатным.

Для подготовки учителей народных школ была образована сеть 4-летних училищ, куда (после сдачи экзамена) принимались окончившие низшую гимназию или реальное училище (позднее и Bürgerschule). Обучение было бесплатным и заканчивалось экзаменом на аттестат зрелости. Окончившие училище получали звание временного учителя, а после 2 лет практики и сдачи экзамена - звание учителя.

Средняя школа особых изменений не претерпела. Срок обучения в реальных училищах был увеличен до 7 лет и завершался теперь сдачей экзамена на аттестат зрелости. Обучение оставалось платным - 30-50 крон за семестр, однако малоимущие могли освобождаться от платы, а способные - получать стипендии. На 1884 год в Чешских землях от платы освобождалось 38,5% учащихся, стипендию получали 3,8%.

Начиная с 1890 года появляются также женские гимназии и лицеи (ранее женских средних школ не имелось), их выпускницы с 1897 года могли поступать на философский, а с 1900-го - на медицинский факультеты университетов.

После 1869 года появляется также масса профессиональных школ разного рода, часть из которых представляла собой полноценные средние специальные школы.

Высшей школе законом 1873 года была возвращена автономия. Плата за учебу здесь по-прежнему складывалась из платы за лекции (2 кроны и 10 геллеров за станартный час в неделю) и за экзамены - от 220 до 480 крон. В высших технических училищах брали 50 крон за семестр и 80-180 крон за экзамены.

В рамках борьбы за языковое равноправие в 1869 году двуязычное Высшее техническое училище в Праге разделилось на самостоятельные немецкое и чешское учебные заведения. В 1882 году аналогичным образом разделился Пражский университет, а в 1899-м - Высшее техническое училище в Брюнне (Брно).

В конце XIX века по национальному принципу разделились также школьные округа и даже Земские школьные советы Чехии и Моравии и в Чешских землях фактически сформировались две параллельные системы образования (включавшие начальную, среднюю и высшую школы) - чешская и немецкая [таким образом, борьба за равноправие привела к сегрегации, чего автор забавным образом не осознает, ну или делает вид, что не осознает].

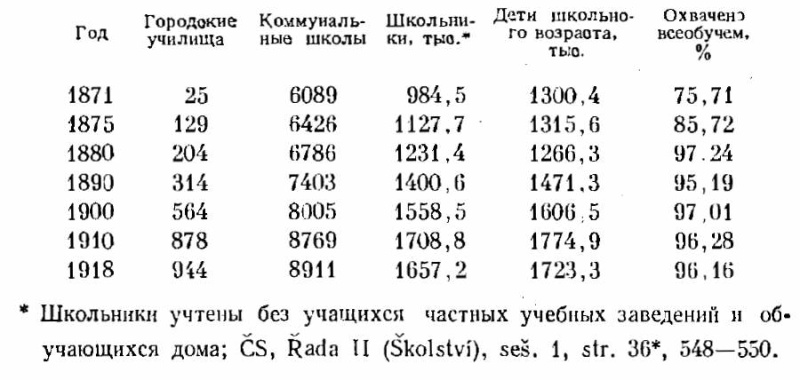

Общее число народных школ в Чешских землях между 1871 и 1918 годом увеличилось с 6 114 (25 «городских» Bürgerschule и 6 089 «коммунальных» народных) до 9 855 (944 и 8 911), число учащихся - с 984,5 до 1 723,3 тыс. чел., охват детей школьного возраста - с 75,7% до 96,16%. Падение охвата детей в начале периода было вызвано вышеуказанным расширением границ школьной повинности, увеличившим школьный контингент сразу на треть.

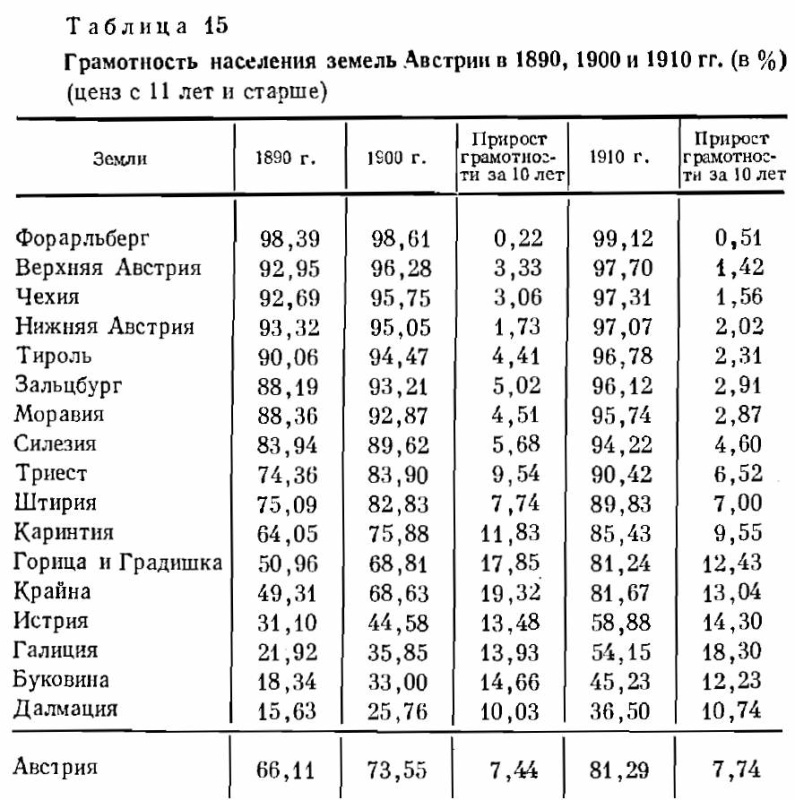

Генерационная грамотность в Чешских землях в начале XX века достигла максимума - по переписи 1910 года среди рожденных в 1890 - 1899 годах грамотных было 99,23%.

Общая грамотность населения (старше 11 лет) по переписи 1910 года доходила уже до 96,69% (+ 0,88% грамотных частично). Показатели грамотности мужского и женского населения к этому времени уже мало различались - на 1880 год грамотными были 88% мужчин и 79,57% женщин, на 1910 год - 97,71% мужчин и 95,74% женщин. Незначительным был разрыв в грамотности сельского и городского населения - на 1900 год он достигал 6,81% (в Альпийских землях - 13,73%, в Карпатских - 37,51%, в Карстовых - 46,92%).

Общее число средних школ в 1869 - 1910 годах увеличилось с 65 до 191, число учащихся - с 18,2 до 53,8 тыс. чел., удельный вес учащихся в контингенте соответствующих возрастов - с 1,5 до 3,12%. Доля гимназистов при этом снизилась с 64,3 до 41,7%.

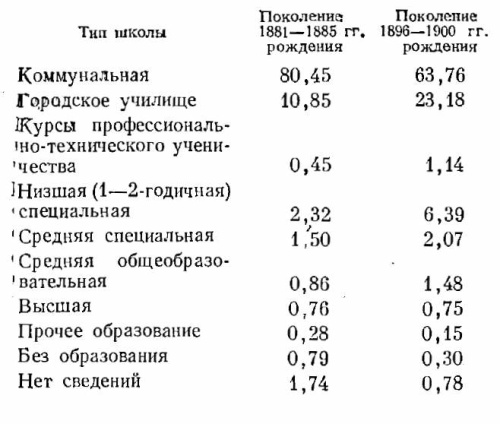

По переписи 1950 года, в Чешских землях среди родившихся в 1881 - 1885 годах образование не выше начального (народная школа) получили 80,45%, неполное среднее (Bürgerschule и пр.) - 13,6%, среднее и среднее специальное - 2,34%, высшее - 0,76%. Среди рожденных в 1896 - 1900 годах - соответственно 63,8%, 30,7%, 3,55% и 0,75%.

Диспропорция числа народных школ разных национальностей по-прежнему сохранялась, хотя и постоянно уменьшалась. На 1880 год чешские народные школы составляли 55,02% общего числа школ (чехов среди населения - 62,1%), на 1910 год - 59,99% (62,54%). Чешские средние школы на те же годы составляли соответственно 36,9 и 51,3% общего числа.

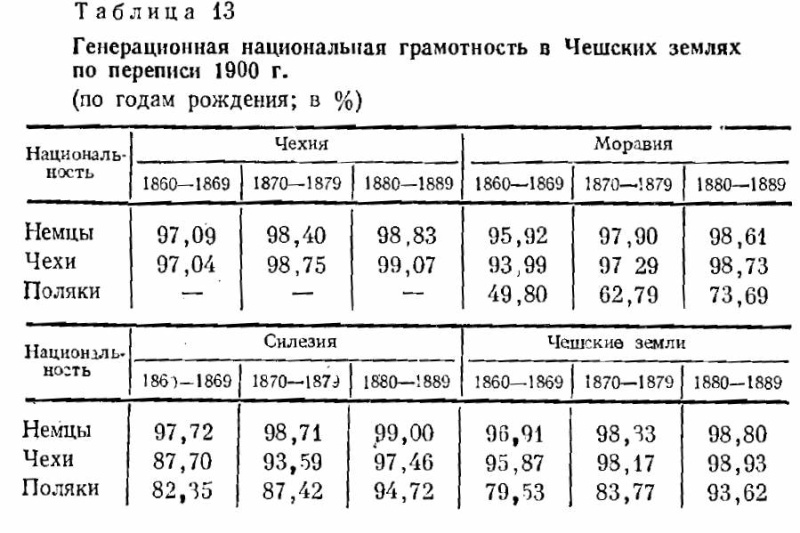

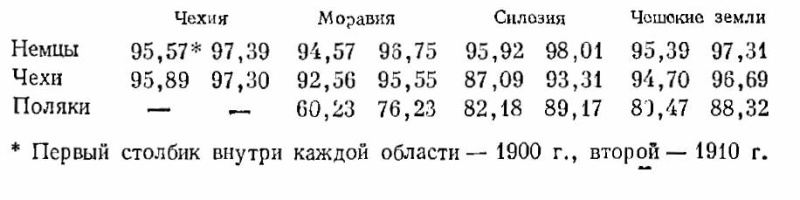

Генерационная грамотность основных народностей Чешских земель уже среди поколения 1880 - 1889 годов превышала 90% - 98,93% у чехов, 98,8% у немцев и 93,62% у поляков. Общая грамотность немцев Чешских земель на 1910 год составляла 97,31%, чехов - 96,69%, поляков - 88,32%.

Доля грамотного населения Цислейтании в 1880 - 1910 годах увеличилась с 58,43 (старше 6 лет) до 81,29 (старше 11 лет)%, на 1910 год - 11 место в Европе.

Во всех Чешских землях, большей части Альпийских и в Триесте уровень грамотности населения на 1910 год был выше 90%, в Каринтии, Штирии, Крайне, Горице составлял от 81 до 89,8%, в существенно прибавивших Истрии и Галиции - 58,9 и 54,15%. Буковина и Далмация оставались аутсайдерами - 45,23 и 36,5%.

Среди народов империи продолжали лидировать чехи (96,64%), немцы (96,2%) и итальянцы (88,72%), вплотную к которым подтянулись словенцы (80,4%). Далее шли поляки - 65,14%, румыны - 39,06%, русины - 37,25% и сербы и хорваты - 35,48%.

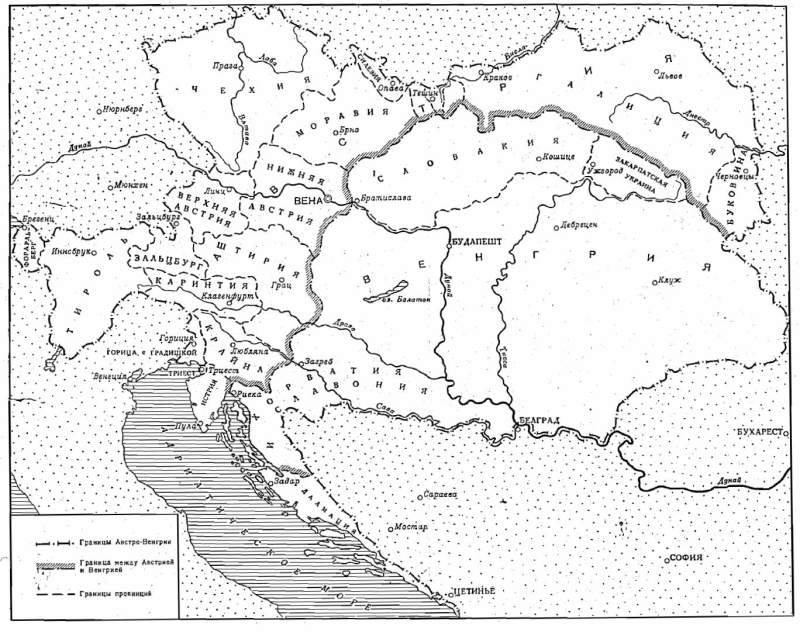

* Австрийская часть империи (будущая Цислейтания) состояла из 17 коронных земель, объединяемых обычно в 4 больших комплекса - Альпийские земли (Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, Зальцбург, Штирия, Каринтия, Тироль, Форарльберг), Чешские земли (Чехия, Моравия, австрийская Силезия), Карстовые земли (Крайна, Триест, Горица и Градишка, Истрия, Далмация), Карпатские земли (Галиция и Буковина).

** В Галиции, Буковине, Далмации, Истрии, сельских районах Крайны и некоторых районах Горицы сохранялась 6-летняя повинность.

Школа и образование в Словакии

читать дальше

Словакия (Верхняя Венгрия) и Карпатская Русь входили в состав Венгерского королевства, будучи его интегральными частями.

До конца XVIII века школа Венгрии целиком находилась в руках церквей - католической и протестантской. Реформа школы была начата в последние годы правления Марии Терезии. Указом 1777 года образование было объявлено государственным делом, вводилась школьная повинность (однако, в отличии от австрийских земель, ее конкретные рамки не устанавливались), изменялась школьная организация и пр.

Вводилось 4 типа народной школы - 1-классная (однокомплектная) в деревнях, 2-классная в местечках, 3-классная в городах и 4-классная нормальная - в центрах школьных округов. Программа школ включала тривиум, закон божий, основы латыни (официального языка тогдашней Венгрии), немецкого и пр., расширяясь по мере роста числа классов.

При нормальных школах, как и в Австрии, действовали курсы подготовки учителей начальных школ.

Содержание школ возлагалось на местные общины. Национальные меньшинства (включая словаков и русинов) получили право открывать народные школы с обучением на родном языке.

Средняя школа в Венгрии была представлена той же двусоставной латинской школой (гимназией) - 3 грамматических и 2 гуманистических класса, дополнявшейся 2-летней академией (лицеем) - аналогом философского курса. Языком обучения в гимназиях была латынь, их программа включала закон божий, латынь, историю, географию и пр.

Общее управление школой осуществляла Учебная комиссия при Наместническом совете. Королевство делилось на 9 школьных округов, с директором учебных заведений и инспектором народных школ в каждом. Территория Словакии охватывалась тремя округами, с центрами в Пожони (Братиславе), Бестерсебанье (Банско-Быстрице) и Кашше (Кошице). Закарпатье относилось к Уйварскому (Ужгородскому) округу.

Реформа 1777 года затрагивала только католическую и униатскую школу. На венгерских протестантов, имевших свою систему образования, она не распространялась, последним лишь рекомендовалось придерживаться той же системы.

При Иосифе II была предпринята попытка углубить реформу венгерской школы. Инструкция 1788 года требовала организации народной школы на каждые 100 детей, вводила обязательную шестилетнюю повинность (6-12 лет) и санкции за ее нарушение и требовала перевода обучения в средней школе с латыни на немецкий. При Иосифе была также ограничена автономия протестанской школы. После смерти императора германизация средней школы была отменена (1790), а автономия протестанской восстановлена.

Таким образом и в Венгрии терезианско-йозефинская реформа заложила основы системы образования, хотя ее положения и не были реализованы здесь в полной мере.

После смерти Иосифа II серьезных изменений в венгерской образовательной системе долгое время не происходило. В 1806 году был введен новый школьный устав, действовавший до середины XIX века. К прежним 4 типам народных школ добавился пятый - 3-классная нормальная школа с расширенным изучением венгерского. Грамматические классы гимназий стали 4-летними. Протестантским средним школам предписывалось строить обучение по примеру латинских. Был произведен ряд других малозначительных изменений.

Начиная с 1790-х годов обнаруживается стремление к мадьяризации системы образования. В 1792 году венгерский стал обязательным предметом гимназического курса и курса высшей школы, получение любой государственной должности обуславливалось теперь знанием вегерского (с предъявлением соответствующего школьного свидетельства). Широкие масштабы мадьяризация приобрела уже в предреволюционные времена. В 1835 году венгерский был объявлен языком обучения во всех средних школах, в 1844 году его предписано было использовать как язык обучения во всех народных школах, где венгры составляли не менее половины учащихся и изучать как обязательный предмет в прочих (последняя мера впрочем не была реализована).

Систематической школьной статистики за XVIII - первую половину XIX века по Венгрии не имеется. Генерационная грамотность населения уездов* Словакии и Закарпатья (по переписям 1900 и 1910 года) составляла для рожденных в 1821 - 1830 годах 31-33%, для поколения 1831 - 1840 годов - 37-38% в Словакии и 14-15% и 18% соответственно в Закарпатье.

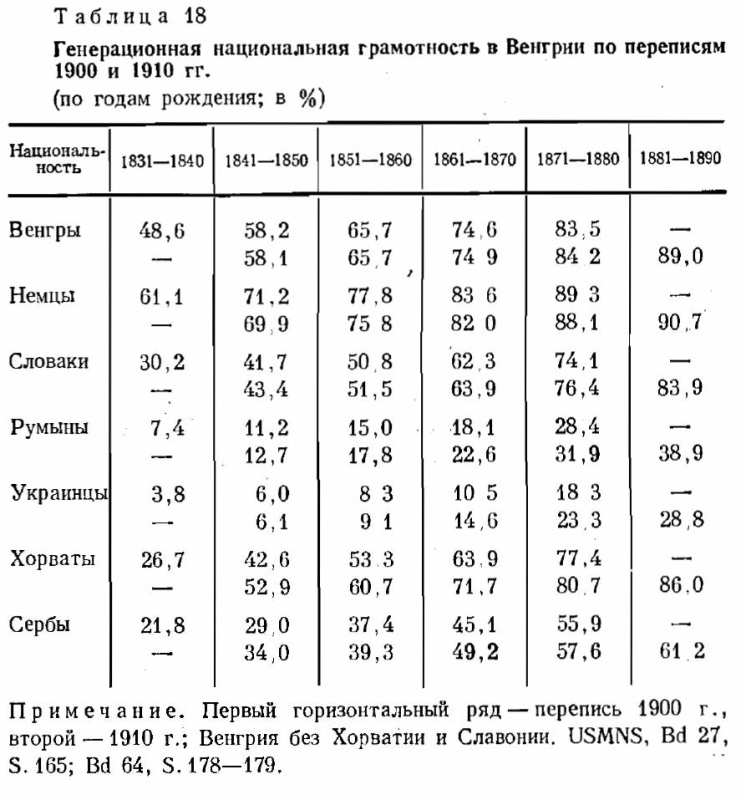

По переписи 1900 года, по всей Венгрии, грамотность среди немцев 1831 - 1840 годов рождения составляла 61,1%, венгров - 48,6%, словаков - 30,2%, хорватов - 26,7%, сербов - 21,8%, румынов - 7,4%, русинов - 3,8%.

Генерационная грамотность словаков и русинов, таким образом, не превышала 30 и 4% соответственно, а более высокие цифры по районам их проживания достигались за счет лучших показателей местных немцев и венгров.

[Никаких «словацких и украинских жуп» в Венгрии, естественно, не существовало. Королевство делилось на территориальные уезды - комитаты или медье, центры их имели венгерские и немецкие названия, отличающиеся от современных. Не существовало и никаких «украинцев» - русское население Австрии и Венгрии официально именовалось русинами. Автор, тем не менее, повсеместно пишет о неких фэнтезийных «украинцах», названия населенных пунктов приводит современные, а венгерские уезды именует на чешский манер - жупами].

После подавления венгерской революции Венгрия на некоторое время лишилась самостоятельости. Местная школа была передана в ведение венского Министерства просвещения. Последнее действовало в антивенгерском духе, проводя, с одной стороны, германизацию местной школы, а с другой - идя на определенные уступки местным национальным меньшинствам.

Венгерская средняя школа в 1849 году была реорганизована по австрийскому образцу. Были введены 8-летняя гимназия и 6-летнее реальное училище, с обучением на немецком языке, выдачей аттестата зрелости и расширенной программой, заметно превосходившей прежнюю.

Закон 1849 года допускал использование национальных языков в средней школе. Пользуясь этим словацкое национальное движение добилось открытия словацкой полной гимназии (1862) и двух словацких низших гимназий (1868-1869). В ряде других гимназий Словакии и Закарпатья словацкий и русинский языки появились в качестве предмета изучения и вспомогательного языка.

В части народной школы серьезных изменений не последовало - закон 1849 года лишь усиливал меры принуждения к выполнению школьной повинности.

На 1851 год по всей Венгрии школу посещало 61,3% детей школьного возраста, в школьных округах Пожонь (Братислава) и Кашша (Кошице) - 52,9% детей, в т. ч. 71,3% немецких, 62,8% венгерских и 47,8% словацких и русинских.

В 1860-х годах самостоятельность Венгрии была восстановлена и школьное дело вернулось под контроль местных органов, старавшихся по возможности нивелировать успехи национальных меньшинств. Полноценная мадьяризация образования началась однако уже после 1868 года.

В целом, народная школа Венгрии в 1850 - 1860-х годах делала большие успехи, обеспечив значительный (хотя и весьма неравномерный) рост генерационной грамотности. По переписям 1900 и 1910 годов (без Хорватии и Славонии) среди венгров 1841 - 1850 годов рождения она достигала 65,7%, 1851 - 1860 годов - ок. 75%. У венгерских немцев те же показатели равнялись 70-71 и 76-78%, у словаков - 42-43 и 51%, у хорватов - 43-53 и 53-61%, у сербов - 29-34 и 37-39%. Показатели румын и русинов оставались крайне низкими - 11-13 и 15-18% у первых и всего 6 и 8-9% у вторых.

Общая генерационная грамотность в словацких уездах у рожденных в 1841 - 1850 и 1851 - 1860 годах составляла 48-49 и 56%, в русинских - 18 и 20%.

Общая грамотность населения Венгрии по переписи 1870 года составляла, с Хорватией и Славонией - 31,3%, без них - 33,2%. В словацких и русинских уездах - 31,49% (+ 23,2% полуграмотных, умевших только читать) и 13,83% (+ 4,42%) соответственно. Среди мужчин словацких уездов грамотных было 40,29%, женщин - 23,21%, в русинских соответственно 18,58 и 9,06%.

В 1867 году империя была преобразована в федерацию и система образования Венгрии оказалась полностью в руках венгров.

В 1868 году был принят новый школьный закон, изменивший облик венгерской народной школы.

Вводилась обязательная 9-летняя школьная повинность - 6 лет начальной школы (для детей 6-12 лет) и 3 года обязательных воскресных повторительных курсов (для подростков 12-15 лет). Уклонение от повинности каралось штрафом или арестом родителей.

Основным типом народной школы стала 6-летняя элементарная школа с расширенной программой - закон божий, тривиум, венгерский язык (с 1879 года), география, история, естествознание, обществоведение, пение, ручной труд, гимнастика.

Окончившие элементарную школу и не поступившие куда-либо еще обязаны были 3 года посещать воскресные повторительные курсы (2-5 часов в неделю).

Язык обучения школы определялся ее владельцем, обучение было платным.

Вводилось также несколько типов высшей народной школы. Собственно высшие народные школы (3-летние для мальчиков и 2-летние для девочек) учреждались в городах с населением более 5 тыс. человек. В них принимались окончившие 6 классов элементарной школы. Школы давали дополнительное образование детям не имеющим возможности учиться в средней школе. Популярностью они не пользовались и ко времени Мировой войны практически исчезли.

Помимо этого создавались городские училища (в теории, 6-летние для мальчиков и 4-летние для девочек, но фактически почти всегда 4-летние). В них брали после 4 класса элементарной школы. Программа училищ соответствовала программе низших гимназий и реальных училищ. Окончившие училище могли поступать в торговые, промышленные и пр. училища или (после сдачи специального экзамена) - в среднюю школу. Языком обучения в большинстве школ был венгерский. Большого распространения эти школы также не получили.

К народным были отнесены и 4-летние педагогические училища. В них принимали после низшей гимназии и реального училища или после училища городского.

Правом содержания народных школ по закону пользовались государство, церковь, местные самоуправления и (с санкции государства) частные лица. Государство могло открывать школы по своему усмотрению, местные самоуправления - при отсутствии церковной школы или наличии не менее 30 детей этой школой почему-либо не охваченных.

Основным типом школы, вплоть до 1918 года, оставалась церковно-приходская. Так, в Словакии на 1917/18 учебный год 74,5% народных школ были церковными, 21,8% государственными, 3% принадлежали местным самоуправлениям и 0,7% являлись частными. Имелось большое число мелких школ - в одной деревне могли действовать одновременно несколько церковных и частных заведений. Средний размер школы в той же Словакии составлял 1,67 класса-комплекта.

Во главе всей школьной системы стояло венгерское Министерство просвещения, в школьных округах [их число увеличилось до 73, округ обычно включал один уезд] - комиссии со школьными инспекторами, на местах - школьные отделы. Церковные школы сохраняли значительную автономию - сами выбирали язык обучения, подбирали учителей и пр.

Средняя школа была реформирована законом 1883 года. С этого времени она включала три основных типа учебных заведений - 8-летнюю гимназию, 8-летнее реальное училище и 6-летнее училище для женщин. В среднюю школу принимали окончивших 4 класса начальной школы, по окончании выдавался аттестат зрелости, позволявший без экзаменов записываться в университет.

Правом содержания школ обладали государство, местные самоуправления, церковь и частные лица. Государственные школы целиком контролировались министерством просвещения, в общественных и католических школах оно осуществляло лишь общее руководство - утверждало выбранные школами учебные планы, язык обучения и пр., а в протестантских и православных школах ограничивалось общим надзором - над уровнем преподавания, проведением экзаменов и пр.

В Словакии на 1913/14 год имелось 45 средних школ, в т. ч. 33 гимназии - 13 государственных, 12 общественных, католических и пр. и 8 протестантских.

В целом венгерская система образования существенно уступала австрийской - ниже были охват населения и качество преподования и пр. Сохранение большей части народных школ в руках церкви, с одной стороны способство сохранению низкого качества преподавания (особенно в мелких сельских школах), с другой - препятствовало полной мадьяризации народной школы.

Еще одним фактором определявшим облик венгерской школы была мадьяризация, резко усилившаяся в эпоху дуализма.

Мадьяризация народной школы была начата законом 1879 года. Последний предусматривал введение венгерского в качестве обязательного предмета во всех народных школах, вне зависимости от их принадлежности. По числу отводимых ему учебных часов венгерский становился основным предметом начальной школы. Для продвижения венгерского в относительно автономных церковных школах использовалась административно-финансовые рычаги - устанавливались премии и доплаты для учителей показывавших хорошие результаты в деле преподавания венгерского, материально поощрялось преподавание по учебным планам министерства просвещения, неугодным учителям грозили разнообразне дисциплинарные взыскания, а школы, не дававшие нужных результатов могли попасть под государственную опеку, с принудительной сменой языка обучения.

Несмотря на это мадьяризация народной школы шла медленно и принятый в 1907 году школьный закон («закон Аппоньи») уже прямо вводил венгерский в качестве языка обучения большинства народных школ (во всех школах где учатся венгерские дети или введения венгерского требуют родители). Объем преподавания венгерского в прочих школах был увеличен, превратив их из образовательного заведения в своеобразные курсы венгерского языка.

В 1908 году была отменена плата за обучение в народной школе, что било прежде всего по тем же церковным школам, лишая их независимого от казны источника дохода.

Высшие народные школы, бывшие большей частью государственными, были переведены на венгерский язык обучения еще в 1870-х - в приказном порядке.

Словацкие гимназии были закрыты уже в 1874 - 1875 годах. В венгерских гимназиях Словакии словацкий сохранялся в качестве предмета изучения до 1883 года. Начиная с 1883-го его разрешалось использовать лишь как вспомогательный - в первом и отчасти втором классе гимназии. На начало 1890-х в качестве вспомогательного словацкий использовался в 12 гимназиях Словакии и еще в трех преподавался факультативно.

В унгварской (ужгородской) гимназии русинский присутствовал в качестве языка изучения до конца 1870-х (затем преподавался факультативно).

Национальная структура народной школы в словацких и русинских уездах и до начала активной мадьяризации не соответствовала национальной структуре населения. На 1874 год из 3 811 народных школ словацких уездов словацкими по языку обучения были 1 870 (49,07%), венгерскими - 1 038 (27,24%), русинскими - 312, немецкими - 206, смешанными - 383. В русинских уездах из 507 школ русинскими были 256 (50,49%), венгерскими - 143 (28,2%), румынскими - 51, немецкими - 9, смешанными - 48.

На 1907 год в словацких уездах из 4 063 народных школ словацкими оставались лишь 502 (12,35%), венгерскими была 3 501 (86,17%) , имелось также 23 немецких и 37 русинских. В русинских уездах из 618 народных школ русинскими оставались 35 (5,66%), венгерскими были 539 (87,22%). Лишь 21,66% словацких и 5,3% русинских школьников учились в школе на родном языке.

К 1915 году доля словацких школ сократилась до 9,04%, русинских - до 1,91%. К 1918 году на родном языке обучалось лишь 8% словацких детей.

Оценка эффективности мадьяризации затрудняется, помимо прочего, фокусами венгерской статистики. Так, по венгерским данным, между 1880 и 1910 годами общее население словацких уездов выросло на 20%, число словаков - всего на 6%, а венгров - на 56% (при примерно одинаковых со словаками демографических показателях и отсутствии массовых миграций) и т. п.

В целом, по данным переписи 1910 года, венгерский знало 19,6% словаков и 19,1% русинов (без детей до 6 лет), среди рожденных в 1891 - 1904 годах доля венгероязычных доходила до 25-27% (среди рожденных в 1851 - 1870 годах таковых было всего 12%).

Одновременно неожиданно резко вырос и процент венгров знающих словацкий и русинский, что в тогдашних условиях представляется совершенно невероятным. По мнению автора большинство этих словако- и русиноязычных венгров были причисленными к венграм словаками и русинами (всего примерно 250 - 300 тыс. чел.). Вместе с ними процент словаков знающих венгерский к 1910 году доходил до 33% (без детей до 6 лет).

Среди лиц имевших образование выше начального в словацких уездах венгры составляли 79,1%, немцы - 13,6%, словаки - всего 5,7%, а среди лиц со средним и высшим образованием венгров было уже 83,8%, немцев - 9,5%, словаков - всего 5%.

В русинских уездах среди лиц с образованием выше начального венгров было 92,2%, со средним и высшим - 92,7%, русинов - 1,8 и 1,3% соответственно.

Таким образом, местная интеллигенция в подавляющем большинстве была мадьярской, при этом значительную ее часть составляли мадьяризированные словаки и русины. Так, в русинских уездах (где национальная и религиозная принадлежность обычно совпадали) 20% лиц с образованием выше среднего и 31,5% лиц со средним и высшим образованием являлись униатами, т. е. фактически были русинами.

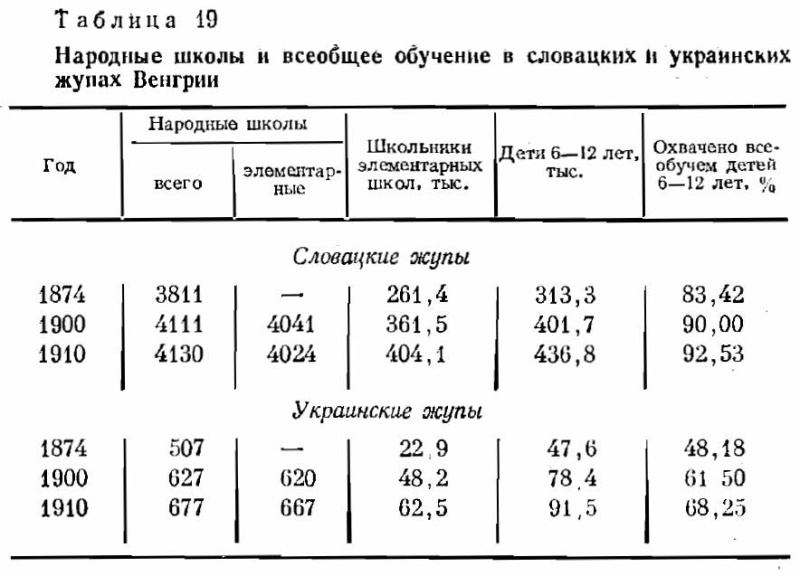

Общее число народных школ в словацких уездах выросло в 1874 - 1910 годах с 3 811 до 4 130 (в т. ч. 4 024 элементарные), число школьников - с 261,4 до 404,1 тыс. чел, охват детей школьного возраста - с 83,42 до 92,53%. В русинских уездах число народных школ за то же время выросло с 507 до 677 (в т. ч. 667 элементарных), школьников - с 47,6 до 91,5 тыс. чел., охват - с 48,18 до 68,25%.

Генерационная грамотность рожденных в 1881 - 1890 годах в словацких уездах составляла 84,4%, в русинских - 46,08%.

Генерационная национальная грамотность (по всей Венгрии) рожденных в 1881 - 1890 годах венгров составляла 89%, немцев - 90,7%, хорватов - 86%, словаков - 83,9%, сербов - 61,2%, румын - 38,9%, русинов - 28,8%, соответственно более высокие показатели по словацким и русинским уездам по-прежнему достигались за счет венгерского и немецкого населения.

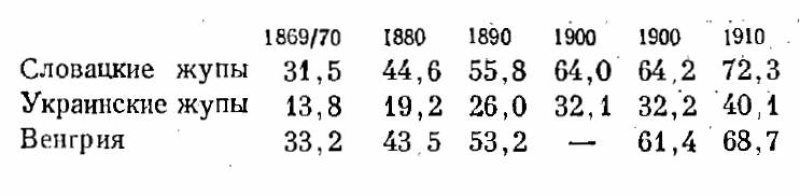

Общая грамотность населения словацких уездов в 1869/70 - 1910 годах выросла с 31,5 до 72,3%, русинских - с 13,8 до 40,1% (в целом по Венгрии - с 33,2 до 68,7%). Грамотность мужского населения словацких уездов на 1910 год составляла 77,4%, женского - 67,7%, в русинских уездах соответственно 44,9 и 35,5%.

Образование выше начального в словацких уездах на 1910 год имело 3,87% людей старше 6 лет, в т. ч. полное среднее и высшее - 1,4%, в русинских соответственно - 2,21 и 0,85%.

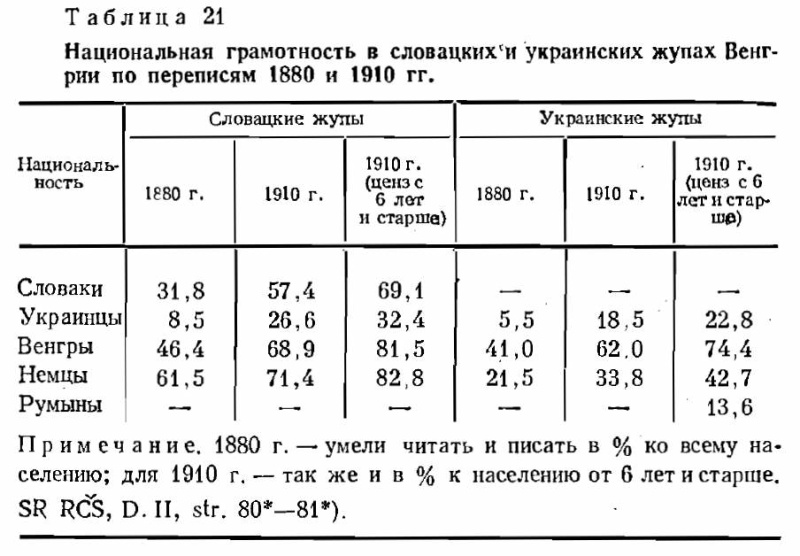

Национальная грамотность в словацких уездах между 1880 и 1910 годами увеличилась - у венгров с 46,4 до 68,9% всего населения (и до 81,5% среди людей старше 6 лет), у немцев - с 61,5 до 71,4 (82,8)%, у словаков - с 31,8 до 57,4 (69,1)%. В русинских уездах, у венгров - с 41 до 62 (74,4)%, у немцев - с 21,5 до 33,8 (42,7)%, у русинов - с 21,5 до 33,8 (42,7)%.

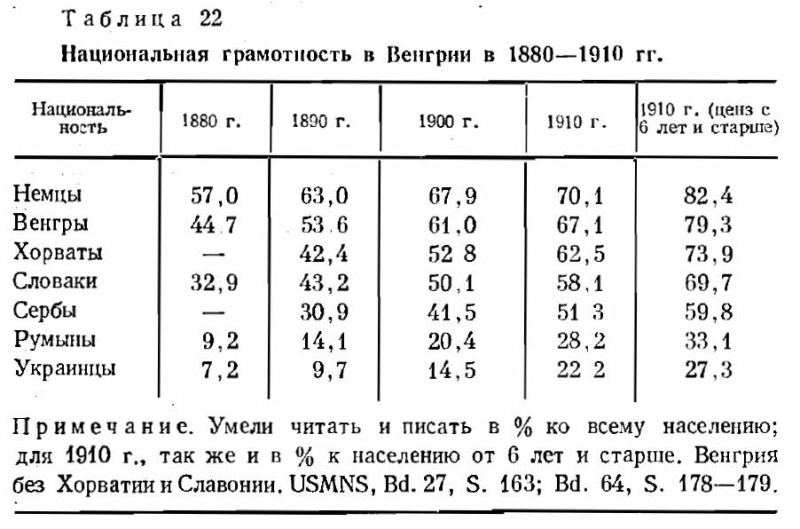

Аналогичные показатели по всей Венгрии (без Хорватии и Славонии) составляли для немцев - 57 и 70,1 (82,4)%, для венгров - 44,7 и 67,1 (79,3)%, хорватов - ? (на 1890 год - 42,4%) и 62,5 (73,9)%, словаков - 32,9 и 58,1 (69,7)%, сербов - ? (на 1890 год - 30,9%) и 51,3 (59,8)%, румын - 9,2 и 28,2 (33,1)%, русинов - 7,2 и 22,2 (27,3)%.

Таким образом, к 1910 году всеобщая грамотность не была достигнута ни одной из национальностей королевства, включая господствующих венгров, а у румын и русинов процесс распространения грамотности не вышел еще за пределы начальной стадии.

* К словацким отнесены 17 комитатов-«жуп»: Абауй, Торна, Орава, Теков, Гемер, Гонт, Липтов, Новоград, Нитра, Братислава, Шариш, Спиш, Тренчин, Турец, Унг, Земплин, Зволен и город Комарно. К русинским - 3 комитата: Берег, Мармарош, Угоча. Так у автора, вперемешку использующего здесь венгерские и словацкие названия.

Школа и образование в Чехословакии

читать дальше

В состав образовавшейся в октябре 1918 года Чехословакии вошли Чешские земли (10 млн чел.) Цислейтании и венгерские Словакия (3 млн чел.) и Закарпатье (0,6 млн чел.). «Австрийская» и «венгерская» составляющие нового государства имели различные образовательные системы и существенно различались уровнем развития образования - в Чешских землях была давно достигнута всеобщая грамотность и фактически существовало обязательное неполное среднее образование, в Словакии не был еще завершен процесс ликвидации неграмотности, а в Закарпатье большая часть населения оставалась не умела ни читать, ни писать.

По переписи февраля 1921 года общий показатель грамотности населения (6 лет и старше) Чехословакии составлял 91,5% (+ 1,04% полуграмотных, умевших только читать). В Чешских землях этот показатель достигал 96,72% (+0,5%), в т. ч. в Чехии - 97,11% (+0,37), в Моравии - 96,04% (+0,47), в Силезии - 95,49% (+0,79), в Словакии - 82,14% (+2,76), в Закарпатье - 48,21% (+1,57).

Уровень грамотности чехословацких немцев составлял 96,74%, чехов* - 96,63%, поляков - 92,31%, венгров - 87,94%, евреев - 83,62%, словаков* - 80,75%, русинов - 36,42%.

Перестройка чехословацкой школы была произведена серией законодательных актов 1919 - 1923 годов. Основное внимание было обращено на дегерманизацию средней, высшей и частично начальной школы в Чешских землях и демадьяризацию начальной и средней школы в Словакии и Закарпатье.

В рамках этой политики в апреле 1919 года был издан закон о т. н. «национальных школах». Целью закона было создание сети чешских народных школ в районах где среди населения преобладали немцы (действовал лишь на территории Чешских земель). Закон требовал создания национальной школы в любом населенном пункте, где имелось хотя бы 40 детей (в особых случаях и меньше) для которых язык обучения местной коммунальной школы был чуждым. При части национальных школ создавались аналогичные городские училища. Национальные школы были выведены из под контроля местных и окружных школьных советов и подчинялись сначала земельным советам, а с 1920 года непосредственно Министерству народного образования. Финансировались они целиком из казны.

Уже к концу 1920 года в немецких районах Чехии, Моравии и Силезии было организовано 455 новых чешских народных школ (30,6 тыс. учащихся) и 40 чешских городских училищ (5,7 тыс.). Помимо этого на содержание казны перешли 87 народных школ (11,9 тыс.) ранее содержавшихся здесь чешской Центральной школьной Матицей.

В Словакии к 1 сентября 1918 года из 3 641 народной школы лишь 140 (3,8%) были словацкими и 186 (5,1%) двуязычными. В Закарпатье русинских школ к этому времени не осталось.

К концу 1921 года словацкими являлись уже 2 458 школ (72,9%) и 87 (77%) городских училищ, в Закарпатье русинскими были 357 (67,4%) народных школ и 7 (77,7%) городских училищ.

По чехословацким данным на 1921 год на родном языке в начальной школе учились 99,4% чехов и словаков, 97,8% немцев, 91% венгров, 88,6% русинов, 86,8% поляков и 85,7% румын. Позднее доля учащихся на родном языке у большинства национальностей (кроме чехов и словаков) снижалась, особенно заметно у румын и венгров.

Аналогичный процесс шел и в области средней школы. В Чешских землях, где к 1918 году чешскими были 54,7% гимназий, реальных училищ и реальных гимназий, доля последних уже к 1921-му выросла до 63,8%, а доля немецких снизилась с 43,9 до 35,7%.

В национальном составе учащихся средних школ в Чешских землях на 1921/22 год доля чехов составляла 74% (в населении - 66%), немцев - 25,5% (33%).

Дегерманизация средней школы Моравии и Силезии была завершена к концу 20-х и к 1927/28 учебному году доля чешских средних школ в Чешских землях составляла уже 67,1% (с учетом педучилищ - 68,6%)

В Словакии и Закарпатье к 1918 году все средние школы были венгерскими. К концу 1920 года из 44 гимназий и реальных училищ Словакии словацкими были уже 36 (81,8%). В Закарпатье три имевшихся венгрских гимназии к концу 1920 года стали русинскими.

На 1921/22 год доля словаков среди учащихся средних школ Словакии составляла 57,5% (в населении - 68,1%), венгров - 29,2% (21,5%), немцев - 8,7% (4,7%). В Закарпатье доля русинов среди учащихся средних школ доходила до 41,7% (62,3%), венгров - 49,5% (17,4%).

По всей Чехословакии, по переписи 1921 года, среди учащихся средних школ чехи и словаки вместе составляли 68,3% (в населении - 65,5%), немцы - 23,9% (23,4%), венгры - 5,4% (5,6%), русины - 0,9% (3,4%).

В области высшей школы чехам к 1918 году принадлежали чешский Пражский университет и чешские Высшие технические училища в Праге и Брно. Еще три - Горная академия в Пшибраме, пражская Академия изящных искусств и высшее отделение Пражской консерватории были двуязычными. В Словакии из высших школ имелся лишь венгерский университет в Братиславе.

К началу 1920 года в Чешских землях были открыты 4 новых высших школы - университет, ветеринарный и сельскохозяйственный институты в Брно, и торгово-экономический институт в Праге. Все двуязычные вузы были превращены в чешские. Местные немцы сохранили 3 вуза - немецкие Пражский университет и высшие технические училища в Праге и Брно. Университет в Братиславе из венгерского стал словацким.

Позднее состав высшей школы не менялся. Лишь в 1937 году было принято решение организовать в Кошице еще одно высшее техническое училище. Открыться оно должно было в 1938/39 учебном году, однако из-за ликвидации Чехословакии фактически начало действовать уже в Словацком государстве, где было переведено в Братиславу (Словацкая высшая техническая школа).

Помимо дегерманизации и демадьяризации внимание [опять же в рамках господствующих в чехословацком руководстве взглядов] было обрашено на сокращение влияния церкви в школе - из местных и окружных школьных советов (Чешских земель) были выведены представители церкви, отменено обязательное участие в церковных службах для преподавателей и учеников и обязательное изучение закона божьего (по желанию родителей, а также для учащихся «без вероисповедания» или вероисповедания официально не признанного в республике) и пр.

В более религиозной Словакии позиции церкви в образовательной системе оставались весьма крепкими. Церковь сохраняла право содержания школ и народные школы в Словакии оставалась большей частью церковно-приходскими. На 1921 год из 3 373 народных школ Словакии церковной была 2 451 (72,7%), государственными - 797 (23,6%), частными - 26 (1,8%), муниципальными - 99 (2,9%). Даже в 1935/36 учебном году доля церковных школ составляла 57,9% (53% учащихся), государственных - 33,5% (39%), муниципальных - 8,5% (7,9%), частных - 0,1% (0,1%).

В Закарпатье преобладали государственные школы - на 1921 год в них училось 60,8% школьников.

Малый школьный закон (июль 1922 года) ввел 8-летнюю школьную повинность на большей части территории государства (в Словакии - с 1927/28 года). Уклонение от повинности каралось штрафом (в зависимости от характера проступка - от 50 до 1000 крон) или арестом (от 1 до 14 суток).

Система начальной школы в Чешских землях изменений не претерпела - сохранялись 8-летняя народная и 3-летняя городская начальные школы**. В Словакии вводилась чешская система начального образования. На Закарпатье действие закона не распространялось и там сохранялись 6-летняя школьная повинность и прежняя школьная система.

Программа начальной школы существенных изменений не претерпела - к числу обязательных предметов добавились ручной труд и гражданское воспитание (введенное по образцу Франции). В Чешских землях народная школа оставалась платной (от 4 до 12,5 крон в год), в Словакии (и Закарпатье) плата за учебу, отмененная в 1908 году, по-прежнему не взималась.

Средняя и средняя специальная школы Чешских земель, Словакии и Закарпатья были унифицированы законом принятым в мае 1919 года - на словацкие и закарпатские школы были распространены нормы действовавшие в чешских областях (программы, учебники, экзаменационная система, требования к учителям и пр.).

В июле 1923 года чешский язык был введен как обязательный предмет во всех общеобразовательных средних школах, независимо от языка обучения.

В декабре 1921 года был введен дифференцированный размер платы за среднюю школу - от 100 до 1200 крон в год, в зависимости от дохода родителей. Аналогичный порядок оплаты вводился и при плате за экзамены и пр. Критерии освобождения от платы также были пересмотрены в сторону расширения. Однако уже в 1926 году была введена стандартная плата за обучение - 400 крон в год, отменена дифференцированная плата за экзамены и вновь ужесточены критерии освобождения от платы за учебу..

На 1920/21 год от платы за обучение в средней школе было освобождено 46,5% учащихся гимназий и реальных училищ, к 1924 году - уже ок. 80%, на 1927 год - 60%.

На рубеже 20-30-х годов программа первых классов средней школы была в значительной мере унифицирована - в 1927 году программы первых четырех классов гимназий, реальных училищ и реальных гимназий были сведены к двум вариантам, а в 1930-м были полностью унифицированы программы первого и второго классов всех средних школ.

В высшей школе была упорядочена (и видимо понижена) плата за обучение (характер которой остался прежним - плата за лекции, экзамены и пр.). В первые годы существования республики был использован также ряд чрезвычайных мер - учащиеся некоторых средних специальных школ допускались к поступлению в высшую школу по своему профилю, введены государственные стипендии для обучения в иностранных вузах по востребованным специальностям и пр.

Руководство образовательной системой было возложено на созданное в ноябре 1918 года Министерство школ и народного образования. Школьной системой Словакии руководил отдельный Реферат министерства в Братиславе, а Закарпатья - Реферат в Ужгороде.

Министерству непосредственно подчинялись высшие, профессиональные и средние специальные (кроме сельскохозяйственных, подчинявшихся министерству сельского хозяйства) школы, а также вышеупомянутые «национальные» народные школы. Общеобразовательными средними школами и педагогическими училщами оно руководило через систему директоратов и земских советов, народными - через систему местных, окружных и земских школьных советов.

После 1923 года серьезных изменений в школьном деле долгое время не происходило. В 1932 - 1933 годах были введены новые учебные программы народной школы и городского училища.

В декабре 1935 года был принят закон об уездных городских училищах. Закон предусматривал создание в сельской местности сети 3-летних училищ аналогичных уже существующим городским. Старшие (6-8) классы сельских народных школ ликвидировались и сельские дети должны были получать образование аналогичное городскому - 5 лет в начальной + 3 года в уездной школе. Фактически, таким образом, вводилось всеобщее неполное среднее образование.

В целом, несмотря на ряд изменений, в Чехословакии продолжала функционировать прежняя, австрийская, школьная система, распространенная теперь и на бывшие венгерские области. При этом полной унификации школьной системы проведено не было и сохранялись территориальные различия, особено заметные в Закарпатье.

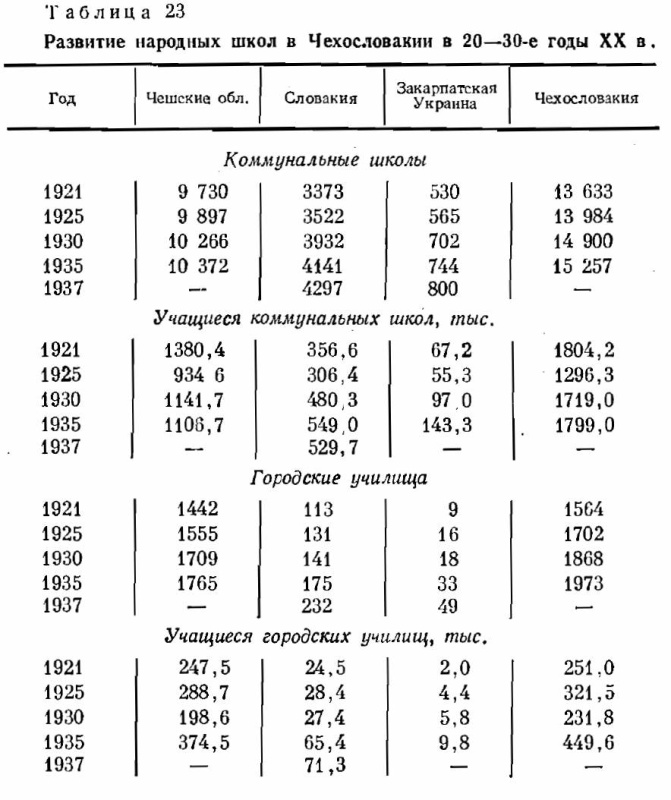

Общее число начальных (коммунальных, как их называет автор) школ в Чехословакии в 1921 - 1935 годах выросло с 13 633 (9 730 в Чешских землях, 3 373 в Словакии и 530 в Закарпатье) до 15 257 (10 372, 4 141 и 744). Учащихся - снизилось с 1 804,2 тыс. (1 380,4 - 355,6 - 67,2) до 1 799 тыс. (1 106,7 - 549 - 143,3) чел.

Число городских училищ за то же время выросло с 1 564 (1 442 - 113 - 9) до 1 973 (1 765 - 175 - 33), учащихся в них - с 251 (247,5 - 24,5 - 2) до 449,6 тыс. (374,5 - 65,4 - 9,8) чел.

Охват детей школьного возраста (6-12 лет) на 1921 год составлял по всей Чехословакии 89,9%, в Чешских землях - 95,3%, в Словакии - 80,64%, в Закарпатье - 64,24%.

Число начальных школ в Чешских землях менялось в зависимости от демографической ситуации, в Словакии и Закарпатье, где шло формирование школьной сети, росло ускоренными темпами. В Словакии необходимая сеть народных школ была сформирована к концу 20-х, в Закарпатье - в 30-х годах. В Словакии и Закарпатье улучшалась и структура начальной школы - сокращалась доля однокомплектных школ (в Словакии в 1927 - 1936 годах их доля сократилась с 62 до 31%, в Закарпатье даже до 18%).

Постепенно возрастал охват школьников городской школой. К 1932 году 44,9% чехословацких детей 6-8 года обучения учились в городских школах (в Чехии - 56,1%, в Словакии - 20,8%), к 1935-му - уже 48,5%.

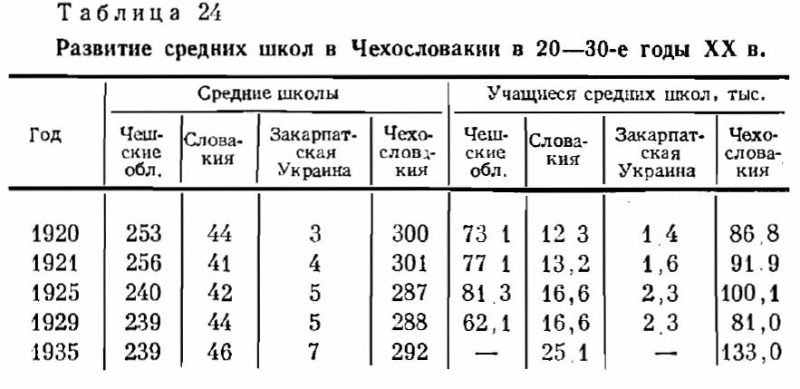

Число средних школ в 1920 - 1935 годах даже несколько сократилось - с 300 (Чешские земли - 253, Словакия - 44, Закарпатье - 3) до 292 (239 - 46 - 7). Число учащихся, на 1921 год составлявшее 86,8 тыс. чел., несмотря на временное сокращение на рубеже 20-30-х годов, к 1935 году выросло до 133 тыс. чел.

Структура средней школы заметно изменилась. Доля гимназий в 1919 - 1935 годах сократилась с 21,2 до 10,2%, реальных училищ - с 35,4 до 15%. Наиболее распространенным типом средней школы стала реальная гимназия, доля реальных гимназий всех типов выросла с 36 до 74,8%.

В среднюю школу в 1926 - 1935 годах поступало примерно 6 - 8% детей окончивших начальную школу. По чехословацкой статистике первой половины 1920-х 26 - 27% (в Словакии - 34%) поступивших в среднюю школу отсеивались в первые четыре года обучения, еще 25% после четвертого класса уходили в средние специальные школы, окончивало среднюю школу примерно 40% (в Словакии - 35%) поступивших в нее. Согласно опросам проводившимся в Чешских землях в 1934 - 1937 годах примерно 55% выпускников средних школ намеревались продолжить учебу в высшей школе, 35% - дополнить среднее образование специальным, 10% - перейти к практической деятельности.

Общий уровень грамотности населения Чехословакии по переписи 1930 года (среди лиц старше 11 лет) достигал 95,29% (+ 0,64% умеющих только читать), в т. ч. в Чешских областях - 98,39% (+ 0,29), в Словакии - 90,03% (+ 1,81), Закарпатье - 68,02% (+ 1,1). По общему уровню грамотности Чехословакия занимала 10 место в Европе, обходя Францию и Бельгию.

Общий уровень образования населения в довоенной Чехословакии ощутимо вырос.

По переписи 1950 года доля лиц имевших только начальное образование (народная / коммунальная школа) сократилась с 67,58% (поколение 1901 - 1905 годов рождения, последнее прошедшее австрийскую народную школу) до 40,35% (поколение 1921 - 1925 года, успевшее закончить школу до ВМВ). В Чешских областях эти показатели равнялись 61,48 и 29,11%, в Словакии - 86,06 и 68,18%.

Неполное среднее образование (городское училище) получили по всей стране соответственно 18,68 и 37,55%, в Чешских землях - 23,13 и 45,33%, в Словакии - 5,19 и 18,32%.

Доля получивших полное среднее образование выросла с 1,27% (поколение 1896 - 1900 года, закончившее школу при Габсбургах) до 2,45% (поколение 1916 - 1920 года, успевшее отучиться до ВМВ) по всей стране и с 1,48 до 2,68% в Чешских землях и с 0,62 до 1,86% в Словакии.

Среднее специальное - с 1,87 до 4,57% по всей стране, с 2,07 до 5,14% в Чешских землях и с 1,3 до 3,12% в Словакии.

Доля получавших высшее образование почти не менялась - около 1-1,5% по всей стране, примерно столько же в Чешских землях и 0,5 - 1% в Словакии.

Доля лиц со средним, среднеспециальным и высшим образованием в тех же поколениях (1896 - 1900 и 1916 - 1920) выросла с 3,84 до 8,63% по всей стране, с 4,3 до 9,6% в Чешских землях и с 2,46 до 6,16% в Словакии

С учетом низшего специального образования доля лиц имеющих образование выше обязательного в тех же поколениях увеличилась с 9,2 до 17,7%, в т. ч. в Чешских землях - с 10,8 до 20,3%, в Словакии - с 4,4 до 11%.

* Согласно официальной доктрине «чехословакизма» чехи и словаки составляли один народ - «чехословаков» и показатель грамотности здесь фактически территориальный - «чехословаков» в Чешских землях и Словакии.

** В городах народная школа фактически была 5-летней + 3 года городского училища.

@темы:

история,

книги,

СТ,

конспект