А. А. Иванов

Правые партии Российской империиПереиздание, в несколько измененном виде, соответствующего тома росспеновской трилогии, которую я, от большого, конечно, ума, упустил. Книга прекрасная, автор осветил практически все стороны жизни правых партий.

Также -

здесьчитать дальшеПредистория

читать дальше

Идеологические основы отечественного «охранительства» вполне оформились уже к концу XIX века, однако каких-либо политических структур русский консерватизм не имел и был «разлит» в обществе в виде разнообразных идеологических течений светского и духовного характера, группировавшихся вокруг периодических изданий («Московские ведомости», «Новое время», «Гражданин» и проч.), салонов (издателя еженедельника «Гражданин» князя В. П. Мещерского, генерала Е. В. Богдановича и его супруги и проч.), кружков и т. д.

Наиболее значительной правой организацией начала XX века было созданное в 1900 году в Петербурге Русское собрание (см. ниже). Позднее стали возникать и региональные правые организациии, состоявшие из местной консервативной интеллигенции - Воронежский комитет борьбы против социализма (август 1903-го), Нижегородский комитет «Слово и дело», «Русский союз» в Минской губернии и проч. Однако вся деятельность последних обычно ограничивалась несколькими собраниями и выпуском соответствующих воззваний.

Одними из первых православно-монархических организаций были также общества хоругвеносцев, первое из которых было создано в Москве в 1868 году. Первоначально их задачи ограничивались ношением хоругвей, икон и крестов на крестных ходах, поддержанием порядка во время шествий и богослужений, заботой о боголепии храмов и благотворительностью. Общества состояли в основном из мелких торговцев, кустарей, иногда купцов (в т. ч. состоятельных). Революция 1905 года способствовала политизации обществ, политически активная часть хоругвеносцев в итоге примкнула к черносотенным организациям, а сами общества позднее вернулись к выполнению прежних задач. Общества сыграли заметную роль на начальном этапе становления черносотенного движения, выдвинув из своих рядов ряд правых деятелей (С. А. Кельцев и проч.).

Попытку создания фиктивной правомонархической организации предприняла и охрана, точнее ее парижский представитель, известный П. И. Рачковский. В 1902 году во Франции начали распространяться обращения к французскому народу от имени парижского отделения некой тайной Лиги для спасения Русского Отечества, центр которой будто бы располагался в Харькове. Сам Рачковский полагал, что эта затея может помочь в борьбе с революционной эмиграцией, однако после его увольнения в том же 1902 году она заглохла.

Партии

читать дальше

Русское собрание

Созданное в 1900 году (официально зарегистрировано 26 января 1901 года) общество изначально ставило перед собой задачу «выяснения, укрепления... и проведения в жизнь... творческих начал и бытовых особенностей русского народа», занимаясь в основном лекционно-просветительской деятельностью (тематические вечера, чтения, выставки и проч.). Начиная с 1902 года организация начала постепенно втягиваться в политику, перейдя к обсуждению актуальных социально-политических вопросов. С началом японской войны эта тенденция усилилась. Первое открытое политическое выступление организации последовало в конце декабря 1904 года - делегация общества преподнесла императору адрес, выражавший поддержку основ «русской национальной и государственной жизни».

В составе общества поначалу имелось левое крыло, сочетавшее национальные взгляды с реформистскими (А. А. Суворин, и проч.), позднее многие из первоначальных членов собрания отошли от деятельности, уступив место черносотенным активистам. Среди членов общества имелось немало представителей титулованной знати, высокопоставленных чиновников, военных, иерархов православной церкви, позднее также депутатов Думы и членов Государственного совета.

Организация быстро обзавелась региональной структурой - в 1903 году был открыт Харьковский отдел общества, позднее были открыты отделы в Варшаве, Вильне, Киеве, Одессе, Оренбурге, Перми, Полтаве, Симферополе, Херсоне, Екатеринославе и проч. Большинство отделов было создано в городах со смешанным этническим составом населения, там где русским приходилось отстаивать свои национальные интересы.

Первым председателем Совета общества стал кн. Дмитрий Петрович Голицын (1860 - 1928), известный государственный и общественный деятель и писатель-романист, писавший под псевдонимом Муравлин.

С началом революции Русское собрание окончательно превратилось в политическое объединение и с конца 1905 года активно включилось в политическую деятельность. В марте 1906-го кн. Голицына, сложившего с себя полномочия по состоянию здоровья, сменил на посту председателя (в качестве и. д.) Николай Александрович Энгельгардт (1867 - 1942), писатель, публицист и тесть Николая Гумилева, а в октябре того же года новым председателем общества был избран кн. Михаил Львович Шаховской (1846 - 1912), видный земский деятель Харьковской губернии. Под руководством последнего Русское собрание резко активизировало свою деятельность, превратившись фактически в политическую партию - в январе 1907 года в его программе появился даже пункт, предусматривавший участие организации в думских выборах.

Поскольку практически все лидеры правых монархических союзов были одновременно и членами Русского собрания, организация на некоторое время стала фактически «штабом» черносотенного движения и его главным интеллектуальным центром. Начавшиеся вскоре в правом лагере внутрипартийные дрязги отразились и на Русском собрании. Сменивший в 1909 году ушедшего в отставку по состоянию здоровья Шаховского член Государственного совета кн. Алексей Николаевич Лобанов-Ростовский (1862 - 1921), авторитетом предшественника не обладал и оградить общество от конфликтов не смог. Печально известная стычка представителей разных течений черносотенного движения Б. В. Никольского и Н. Е. Маркова в ноябре 1911 года привела к отставке самого Лобанова-Ростовского и едва не стала причиной распада собрания.

В ходе последующей борьбы Маркову и Пуришкевичу удалось посадить в председатели Русского собрания своего человека - бывшего харьковского губернатора Николая Николаевича Пешкова (1857 - после 1917) и выдавить из общества «дубровинцев». Однако эта победа оказалась пирровой - Русское собрание лишилось прежнего авторитета и статуса общего монархического центра. Уже в 1913 году Пешков вышел в отставку, избрать нового председателя собрание не смогло и позднее им руководили исполняющие должность - в 1913 - 1914 годах товарищ председателя гр. Николай Федорович Гейден (1856 - 1919), а затем бывший таврический губернатор и секретарь-распорядитель имп. Александры Федоровны гр. Петр Николаевич Апраксин (1876 - 1962).

Накануне Мировой войны общество исключило из устава пункт предполагавший его участие в политической деятельности, снова став культурно-просветительской организацией. Последним ее руководителем (тоже в статусе и. д.) в 1916 - 1917 годах был военный востоковед генерал от инфантерии Николай Николаевич Белявский (1846 - не ранее 1920), не являвшийся заметной фигурой в монархическом движении.

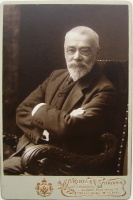

Кн. Д. П. Голицын, кн. М. Л. Шаховской и кн. А. Н. Лобанов-Ростовский

Русская монархическая партия

Первые претендующие на всероссийский характер собственно политические черносотенные организации появились в Москве. В марте - апреле 1905 года известный московский монархист В. А. Грингмут опубликовал в «Московских ведомостях» серию статей о необходимости организации монархической партии. 24 апреля 1905-го первое собрание московских монархистов сформировало Центральное бюро РМП при редакции «Московских ведомостей» (ставших печатным органом партии). Впрочем, вплоть до осени 1905 года партия никакой активности не проявляла, не желая действовать без официального разрешения и активизировалась только в сентябре - октябре 1905-го. В начале декабря 1905-го партия провела первую массовую акцию (крестный ход и молебен) на Красной площади. К 1906 году было создано несколько отделов организации - в Москве и Московской губернии, Рязани и Иваново-Вознесенске. В 1906 году при партии было организовано Русское монархическое собрание - московская копия петербургского Русского собрания.

Душой партии был ее основатель - Владимир Андреевич Грингмут (1851 - 1907), перешедший в православие немец, бывший директор Катковского лицея, известный правый публицист и редактор «Московских ведомостей». После смерти Грингмута партия стала быстро угасать. Новым ее председателем стал протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов (1867 - 1918), известный проповедник и миссионер, уроженец Ставрополья, с 1905 года живший в Москве. Восторгов быстро рассорился с другими видными московскими монархистами и партия, переименованная в 1909 году в Русский монархический союз, вскоре утратила свое влияние, превратившись фактически в региональную культурно-просветительскую организацию.

В 1913 году Св. Синод запретил священникам участвовать в партийной деятельности и Восторгов оставил свой пост, сделавшись настоятелем Покровского собора / Василия Блаженного (в 1918 году убит большевиками). На место председателя РМС Восторговым был выдвинут Валериан Валерианович Томилин (1871 - 1952), отставной полковник, коннозаводчик, участник Китайского похода. Это привело к расколу организации и уходу из нее В. Г. Орлова и его сторонников (см. ниже). С началом Мировой войны Томилин вернулся на военную службу и последним председателем партии стал Сергей Андреевич Кельцев (1856 - после 1917), публицист и общественный деятель, начинавший политическую карьеру в московском союзе хоругвеносцев. Попытки Кельцева реанимировать организацию, превратив ее в партию парламентского типа, успеха не имели.

Программа РМП / РМС была в целом стандартной для черносотенных партий, однако Грингмут решительно отвергал принцип народного представительства, даже в форме законосовещателного Земского собора. По составу партия изначально была в основном дворянской, но позднее заметно демократизировалась.

В. А. Грингмут, Иоанн Восторгов и С. А. Кельцев

Союз русских людей

Начал действовать в Москве весной 1905 года, был создан на основе консервативного дворянского кружка возглавляемого братьями гр. Павлом Дмитриевичем и гр. Петром Дмитриевичем Шереметевыми. Первым председателем Союза стал гр. Павел Дмитриевич Шереметев. В ноябре 1905-го организацию возглавил кн. Александр Григорьевич Щербатов (1850 - 1915), известный общественный деятель и публицист. Пик активности организации пришелся на 1906 - 1907 годы, позднее ее деятельность стала затухать. В 1909 году кн. Щербатов оставил пост председателя партии. Попытки возглавившего организацию в 1911 году известного лингвиста и палеографа академика Алексея Ивановича Соболевского (1856 - 1929) оживить партию успеха не имели. Формально она существовала до 1917 года, однако после 1911-го ничем себя не проявляла.

По составу СРЛ был близок к РМП (с которой тесно сотрудничал). Программа Союза отличалась от прочих черносотенных особой приверженностью славянофильскому идеалу - он выступал за демократизацию общественно-политической (критика бюрократического «средостения», создание законосовещательного органа) и церковной (восстановление патриаршества, реформа приходской системы) жизни.

Самостоятельные черносотенные организации с аналогичным названием существовали также в Одессе, Киеве, Тамбове и других городах.

Кн. А. Г. Щербатов и А. И. Соболевский

Всенародный русский союз

В 1905 - 1906 годах московские монархисты предприняли попытку объединить свои усилия, создав единую структуру - Всенародный русский союз. Организация зародилась в ноябре 1905 года (устав зарегистрирован 26 августа 1906-го) по инициативе В. А. Грингмута и гр. Н. П. Игнатьева и должна была объединить РМП, СРЛ и прочие московские монархические организации в качестве некоего «союза союзов». Единого лидера организация не имела и руководилась Советом из представителей вошедших в нее организаций и избранным последним управой. Деятельность Союза оказась малоуспешной и уже в ноябре 1906-го была приостановлена. Предпринятая в 1908 году попытка реанимировать организацию успеха не имела.

Союз русского народа

К концу 1905 года проснулись и петербургские монархисты - в октябре - ноябре того же года А. И. Дубровиным, А. А. Барановым и др. в столице была основана организация ставшая позднее наиболее представительной силой черносотенного движения. 22 октября 1905-го прошло первое организационное собрание будущего Союза, 8 ноября (официальная дата основания СРН) были приняты устав организации (официально утвержден 7 августа 1906 года) и избран ее Главный совет. Председателем Главного совета стал детский врач Александр Иванович Дубровин (1855 - 1921). 21 ноября 1905 года СРН провел свое первое массовое мероприятие в Михайловском манеже. 23 декабря 1905 года делегация СРН была уже принята императором, поднеся ему и наследнику свои нагрудные знаки.

С самого начала организация действовала чрезвычайно активно, быстро обзавелась широкой сетью местных отделов и к весне 1907 года была уже доминирующей силой правомонархического движения.

Во главе Союза стоял Главный совет (12 членов и 18 кандидатов в члены), во главе с председателем, на местах она была представлена отделами (к началу 1907 года - более 900) - губернскими и уездными, а также сельскими подотделами и дружинами. Официальным органом Союза была газета «Русское знамя», ряд печатных изданий издавался также ее местными отделами.

Годом наивысшего подъема СРН стал 1907-й, позднее организация (при активном участии правительства, недовольного излишним радикализмом Дубровина) погрязла во внутренних склоках и стала слабеть. В конце 1907 года СРН покинул товарищ председателя Главного совета В. М. Пуришкевич, вскоре создавший собственную организацию (см. ниже). Рассорился Дубровин и с лидером московских монархистов протоиереем Иоанном Восторговым (лидер РНС одновременно был и одним из лидеров СРН), в ноябре 1908 года создавшим альтернативный дубровинскому московский СРН (зачахший, впрочем, к 1911 году).

К концу 1909 года противникам Дубровина, при поддержке властей, удалось выдавить его самого и его сторонников из руководства Союза. Новым его председателем стал гр. Э. И. Коновницын, а фактическим лидером - Николай Евгеньевич Марков (1866 - 1945), курский помещик, видный политический и общественный деятель (формально он встал во главе СРН в 1912 году). Сам Союз фактически распался на две фракции - марковскую и дубровинскую, продолжавшие бороться друг с другом вплоть до 1912 года. Лишь после гибели Столыпина дубровинцы смогли создать собственную организацию - Всероссийский Дубровинский Союз русского народа (зарегистрирована 21 августа 1912 года).

Раскол Союза сопровождался и отпадением ряда его отделов - в 1909 году независимым стал самый многочисленный из них, Почаевский, в 1910 - 1911 годах самостоятельными организациями провозгласили себя Ярославский, Смоленский, Орловский, мининский Нижегородский и др. отделы СРН.

В годы Мировой войны наметилось сближение враждовавших ранее СРН и ВДСРН, однако до воссоединения организации дело так и не дошло.

А. И. Дубровин и Н. Е. Марков

Русский народный союз имени Михаила Архангела

Создан вышедшим из Союза русского народа Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем (1870 - 1920), бессарабским помещиком, видным политическим и общественным деятелем, бывшим товарищем председателя Главного совета СРН. О создании РНСМА было объявлено 8 ноября 1907 года, устав его официально зарегистрирован 11 марта 1908-го. К Пуришкевичу примкнули многие недовольные Дубровиным известные «союзники» (И. И. Баранов, В. В. Казаринов и проч.), однако общим числом членов новый союз радикально уступал СРН и был похож скорее на парламентскую партию. С дубровинцами РНСМА враждовал, с марковцами (от которых идеологически по сути ничем не отличался) поддерживал союзнические отношения. В годы войны РНСМА резко сократил политическую активность, а к концу 1916 года, вместе со своим лидером, фактически перешел в оппозицию.

В. М. Пуришкевич

Всероссийский Дубровинский Союз русского народа

Выделившаяся в 1912 году в отдельную организацию дубровинская фракция СРН (см. выше).

Отечественный патриотический союз

Последняя черносотенная партия претендовавшая на роль общероссийской была создана во второй половине 1915 года (учредительное собрание - 21-22 июня, утверждение устава - 7 сентября), вероятно по инициативе МВД, стремившегося оживить монархическое движение созданием новой, относительно умеренной партии, лишенной крайностей прежних союзов. Формальным инициатором создания и председателем Главного совета партии стал известный деятель черносотенного движения Василий Григорьевич Орлов (1866 или 1870 - 1918). Ранее Орлов принимал участие в деятельности СРЛ и МНП, сотрудничал с СРН и т. д. Он был также создателем и председателем (с 1911 года) железнодорожных отделов РМС, позднее, рассорившись с Восторговым, примкнул вместе со своими отделами к Союзу Михаила Архангела Пуришкевича (после создания ОПС они вошли в состав нового союза).

Программа ОПС отличалась от прочих черносотенных отсутствием нападок на евреев и прочих инородцев и иноверцев и формально допускала даже прием евреев в партию. Это стало прекрасным поводом для нападок на ОПС со стороны прочих черносотенных организаций, недовольных появлением конкурента. Несмотря на бойкот со стороны прочих черносотенных организаций Орлову, при поддержке МВД, удалось к концу 1916 открыть 82 отдела партии, однако фактическая ее численность была видимо невелика. Руководство партии размещалось в Москве.

В. Г. Орлов

***

Партия правового порядка

Помимо черносотенных организаций в ходе революции возник также ряд умеренно-правых организаций - Бессарабская партия центра Крупенских, Псковское общество законности и порядка, Курская народная партия порядка и проч. Самой заметной из них, претендовавшей на роль всероссийской и создавшей сеть региональных отделений, была Партия правового порядка. Партия была учреждена 15 октября 1905 года, председателем ее Совета стал видный полтавский земский деятель, коннозаводчик и член Совета Объединенного дворянства кн. Николай Борисович Щербатов (1868 - 1913).

На политической карте партия занимала позицию между октябристами и правыми, с одной стороны - разделяя основные положения черносотенной идеологии (господство русского народа и православия, поддержка монархии, курощение евреев), с другой - приветствуя Манифест 17 октября и обновление государственного строя. В партии изначально имелось два крыла - левое (петербуржское), тяготевшее к октябристам и правое, провинциальное (Киев, Пенза и проч.), считавшее себя русскими националистами и склонное к сотрудничеству с черносотенцами. Так, лидер Киевского комитета партии А. И. Савенко одновременно был членом Совета Киевского отдела СРН.

После выборов в III Думу (1907) партия начала угасать и к 1909 году окончательно сошла с политической сцены. Часть ее видных деятелей (А. И. Савенко, В. В. Стенбок-Фермор, В. А. Бернов) примкнула к националистам, часть (А. В. Боборищев-Пушкин, Ф. А. Лизогуб) - к октябристам.

Кн. А. Б. Щербатов

Всероссийский национальный союз

Первая партия русских националистов появилась уже после окончания революции и была создана на основе отделившейся в начале 1908 года от думской правой фракции группы депутатов-националистов. На учредительном собрании ВНС 18 июня 1908 года председателем партии был избран член Государственного совета Сергей Васильевич Рухлов (1852 - 1918).

В том же 1908 году из думской фракции правых выделилась еще и группа умеренно-правых П. Н. Балашева. В октябре 1909-го она объединилась с фракцией националистов, а в январе 1910 года влилась и в состав ВНС, поделив руководящие посты с националистами. Рухлова (назначенного министром путей сообщения), на посту председателя партии сменил Петр Николаевич Балашев (1871 - начало 1950-х?), крупный землевладелец и промышленник и один из богатейших людей России. Ни Рухлов, ни Балашев особыми политическими талантами не отличались, однако в состав ВНС и его руководства входило много ярких личностей - А. И. Савенко, В. В. Шульгин и проч. Основным идеологом Союза был публицист и литератор, ведущий автор суворинского «Нового времени» Михаил Осипович Меньшиков (1859 - 1918).

Поначалу вся деятельность Союза сосредотачивалась в Петербурге и сам он был типичной «партией уважаемых людей», при Балашеве организация обзавелась сетью местных филиалов (известны 43 отдела), однако фактически оставалась все той же чисто парламентской партией. Наибольшей поддержкой она пользовалась в западных и юго-западных губерниях, где остро стоял национальный вопрос, главным ее оплотом был Киев, с его знаменитым Киевским клубом русских националистов, давшим партии ряд ярких лидеров (А. И. Савенко, В. В. Шульгин, В. Я. Демченко).

При Столыпине партия являлась главной опорой правительственной политики в Думе, однако после гибели премьера в 1911 году связь ее с правительством нарушилась, влияние существенно сократилось, а сама партия стала все более превращаться в оппозицию справа (что не устраивало многих ее членов). К 1914 году партия фактически разделилась на две фракции, тянувшие, соответственно, к правым (П. Н. Балашев и др.) и к октябристам (А. И. Савенко, В. В. Шульгин, гр. В. А. Бобринский). В 1915 году раскололась думская фракция националистов - вышедшая из нее группа прогрессивных националистов (те же А. И. Савенко, В. В. Шульгин, гр. В. А. Бобринский и проч.) примкнула к оппозиционному Прогрессивному блоку. Фактически раскололся и сам Союз, хотя формально прогрессивные националисты и поддержавший их М. О. Меньшиков из партии не выходили. К 1916 году деятельность партии фактически прекратилась.

С. В. Рухлов, П. Н. Балашев и М. О. Меньшиков

Состав, численность, география

читать дальше

Всероссийские черносотенные партии (т. е. главным образом СРН во всех его изводах) изначально были всесословными, включая представителей дворянства, духовенства, интеллигенции, купечества, казачества, крестьянства и рабочих.

Основную массу рядовых членов союзов составляло патриархально настроенное крестьянство, в первую очередь - западных и юго-западных губерний, где остро стояли национальный и религиозный вопросы. Представители крестьянского сословия имелись и среди руководства союзов - В. А. Андреев (один из учредителей СРН и член его Главного совета), Н. А. Белогуров, В. К. Пахальчук, Ф. Ф. Тимошкин (члены Главного совета СРН) и т. д.

На начальном этапе деятельности в рядах черносотенных союзов было немало рабочих, только в собственно рабочих отделах правомонархических организаций числилось более 35 000 человек, помимо этого немалое число рабочих имелось и в других их подразделениях. Черносотенцы были активно представлены на заводах Петербурга (в первую очередь Путиловском), Урала, Киева. Рабочие-черносотенцы присутствовали в руководстве некоторых отделов черносотенных организаций - В. Ф. Абрамов (председатель Соломенского отдела РНСМА в Киеве) и проч.

Роль духовенства в черносотенном движении была очень значительной. Членом СРН был св. Иоанн Кронштадский, будущие патриархи Тихон (Беллавин) и Алексий I (Симанский) и архиепископ и будущий глава РПЦЗ Антоний (Храповицкий) являлись почетными председателями отделов СРН, множество других иерархов русской церкви входили в состав руководящих органов союзов, являлись членами СРН, Русского собрания и проч. На 1906 - 1908 годы священнослужители возглавляли ок. 10% губернских и почти треть уездных отделов СРН.

Широко было представлено и дворянство, включая титулованную знать. Князья Д. П. Голицын, М. Л. Шаховской, А. Н. Лобанов-Ростовский и граф П. Н. Апраксин возглавляли Русское собрание. Князь А. Г. Щербатов был председателем Союза русских людей, гр. Э. И. Коновницын - председателем марковского СРН, гр. В. А. Бобринский - одним из лидеров ВНС. Дворянами были лидеры большинства правых партий (В. А. Грингмут, А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков, П. Н. Балашев и проч.), доминировали дворяне и в руководящих органах всероссийских правых союзов.

Немало было и представителей интеллигенции, включая видных ученых, врачей, педагогов и проч. Членами Русского собрания в разное время были историк-византинист академик Н. П. Кондаков, историки Н. П. Лихачев и Д. И. Иловайский, филолог-славист П. А. Кулаковский и его брат, историк и филолог, Ю. А. Кулаковский и др. Видные представители русской интеллигенции входили в руководящие органы правых организаций - академик А. И. Соболевский был товарищем председателя СРН и председателем СРЛ, выдающийся офтальмолог И. Н. Кацауров - создателем и председателем Ярославского отдела СРН и т. д.

Среди крупных предпринимателей черносотенцев поддерживали в основном патриархальные купцы старой школы, большая часть крупной буржуазии отдавала предпочтение либералам. Петербургский купец И. И. Баранов был одним из основателей СРН, членом его Главного совета и казначеем, купчиха Е. А. Полубояринова - товарищем председателя и казначеем СРН, а позднее одним из организаторов и главным спонсором дубровинского СРН. Купцом был и известный Н. Н. Тиханович-Савицкий, лидер Астраханской народно-монархической партии. Среди мелкой буржуазии - лавочников, торговцев, владельцев мастерских и проч. черносотенцы были, напротив, весьма популярны.

Мещане также были представлены в рядах черносотенных организаций и руководстве соответствующих организаций (в основном местных).

Представители деклассированных слоев населения, вопреки фантазиям прогрессивной общественности и советской историографии, заметной роли в черносотенном движении не играли.

Националистические / умеренно-правые партии не могли похвастаться широким социальным охватом. Их членами, как правило, становились дворяне, государственные служащие, купцы и мещане, представители цензовой интеллигенции. Священников, крестьян и рабочих имелось немного. Так, ВНС первоначально состоял в основном из представителей петербургской бюрократии, дворянства и цензовой интеллигенции, позднее социальная база союза расширилась, однако среди низших слоев населения он был относительно малопопулярен.

Относительно численности правых организаций имеются разнообразные мнения. Сами правые стремились ее всячески завысить, их прогрессивные оппоненты и советская историография - занизить. Помимо этого имеются и объективные трудности - строгого учета членов, как правило, не велось, часто допускалось членство сразу в нескольких организациях и т. д.

Департамент полиции оценивал общую численность правых партий на рубеже 1907 - 1908 годов в 410 000 человек, современные исследователи обычно принимают эту цифру или даже несколько ее увеличивают - сам автор принимает подсчет И. В. Омельянчука - более 450 000 чел.

В состав Русского собрания на момент создания входило 120 членов, к 1902 году - 985, к 1904-му - 1 804, к началу 1905-го - 2 112. На пике своего развития, вместе с региональными отделами, организация насчитывала примерно 3 800 членов (из них 2 300 в Петербурге).

Русская монархическая партия на начало 1906 года (по оценке газеты «Новое время») имела 1 012 членов в Москве и ок. 30 000 в провинции.

Союз русского народа на 1907 год, по оценке Департамента полиции, включал 358 758 членов, современные авторы (Кирьянов) оценивают его численность на рубеже 1907 - 1908 годов в 334 523 чел.

Относительно немногочисленный Союз Михаила Архангела выдал всего не более 20 000 членских билетов.

Партия правового порядка на пике численности включала примерно 20 000 - 30 000 чел.

Всероссийский национальный союз на 1911 год включал примерно 2 500 чел.

Ряд региональных черносотенных организаций на пике развития также мог похвастаться значительным числом членов. Так Астраханская народно-монархическая партия в лучшие для нее времена включала до 18 000 чел., казанское Царско-народное русское общество - до 15 000 и т. д.

После окончания революции численность правых партий сокращалась, а в годы Мировой войны падение их численности приняло катастрофические масштабы. К 1916 году общая численность правых и националистических партий сократилась до 45 000 чел. (без учета малочисленного ВНС и Объединенного патриотического союза, численность которого точно неизвестна, однако также представляется весьма скромной).

В 1906 - 1907 годах сообщалось о существовании примерно 200 правомонархических организаций (включая фиктивные и недолговечные). На завершающем этапе революции подавляющее большинство региональных объединений влилось в состав крупнейших союзов (в основном СРН) на правах отделов, хотя сохранялись и достаточно крупные самостоятельные региональные организации. На рубеже 1907 - 1908 годов правомонархические организации действовали в 2 208 населенных пунктах 66 губерний.

Основным полем деятельности правых организаций были русские губернии Европейской России. В Прибалтике, на Кавказе, в Польше и Средней Азии малочисленные (всего не более 7 500 человек) правые организации имелись только в административных центрах.

Более половины всех членов правых союзов было сосредоточено в 15 губерниях Западного и Юго-Западного краев, где остро стоял национально-религиозный вопрос. В чисто русских губерниях (за исключением Курской и некоторых других) черносотенцы пользовались обычно значительно меньшей популярностью. Наибольший процент голосов черносотенцам давали Курская, Тульская, Бессарабская, Волынская, Киевская и Подольская губернии.

Большинство националистов были выходцами из тех же западных и юго-западных губерний - в III Думе они составляли 37% депутатов фракции, в IV Думе - уже 57%. Однако немалое число членов и избирателей ВНС проживало и в центральных, южных и поволжских губерниях.

Идеология и практика

читать дальше

Уваровская триада

Основополагающим идейным постулатом для всех правых являлась уваровская триада: «православие, самодержавие, народность». Для черносотенцев важнейшими были первые две ее составляющие, для националистов же главным был третий член, под которым подразумевалась нация. К первым двум они были относительно равнодушны.

Черносотенцы считали православную церковь основой русской народной жизни и русского государства и одной из главных своих задач считали борьбу за сохранение господствующей роли православной церкви и православия в государственной и общественной жизни. Современное состояние церкви воспринималось ими как весьма тревожное, главными мерами ее оздоровления виделись переустройство приходской жизни и восстановление патриаршества. Руководящие документы черносотенных союзов декларировали терпимость по отношению к прочим конфессиям, однако неправославные христиане в них принимались лишь в виде исключения, а евреи не принимались вовсе, даже и православные. Черносотенцы требовали также безусловного запрета иноверческого прозелитизма.

Националисты к религиозным вопросам были относительно равнодушны, православие часто рассматривая не как единственно правильную веру, а как национальную русскую религию, соответствующую духу и характеру русского народа.

Отношение к самодержавию у черносотенцев было неразрывно связано с православным мировоззрением - царь воспринимался как помазанник Божий, лицо наделенное властью самим Богом. Самодержавие объявлялось идеалом общественного устройства, обеспечивающим само существование русского государства, главным залогом исполнения его всемирно-исторической миссии. При этом черносотенцы различали «истинное самодержавие», ограниченное евангельским учением и исторической традицией и гадкие восточный деспотизм и западный абсолютизм - несовместимые с православным христианским идеалом. Часто указывалось, что Петр и Екатерина II подменили самодержавие европейским абсолютизмом, а взаимодействие царя с народом - бюрократическим «средостением» и, несмотря, на некоторое улучшение ситуации при Александре III, современный государственный строй весьма далек от «истинного самодержавия».

Националисты, в целом, признавали самодержавие лучшей формой правления для русского народа, но лишь на данный момент. Чужды им были и представления о богоустановленности царской власти.

Народность (национальная идея) в представлении черносотенцев была тесно связана с двумя первыми членами уваровской триады, однако фактически находилась в подчиненном положении, на почетном третьем месте. Черносотенцы выступали за безусловное господство русского народа в империи, поддерживая лозунг «Россия для русских!», однако национализм их был скорее «государственным», а не «племенным». Под «русскими» фактически подразумевались лица разнообразного этнического происхождения, соответствующие черносотенному идеалу (православный монархист, отождествляющий себя с русской культурой, историей и государственными интересами), а политически неправильные этнические русские (кадеты, чернышевские, добролюбовы, некрасовы и проч.) из русских часто выписывались.

Для националистов народность (нация) была важнейшим компонентом уваровской триады. Как указывал в одной из своих статей М. О. Меньшиков, русский народ был русским и в богатырскую эпоху и позднее, когда первых двух ее членов еще не существовало. По мнению автора, ВНС также был чужд племенному национализму.

Инородцы и масоны

Под инородцами в данном случае понимаются все нерусские жители империи. Инородческому вопросу в программных документах правых и националистов уделялось особое внимание, поскольку национальный вопрос был одним из важнейших факторов зарождения соответствующих движений.

Отношение к иным народностям было неодинаковым и выстраивалось в соответствии с их собственным отношением к русской государственности, русскому народу, монархии и православной церкви. В целом, инородцы делились на лояльных (татары, башкиры, калмыки, чуваши, эстонцы! и проч.) которым полагались равные с русскими права и враждебных (евреи, поляки, финны). Последних предлагалось активно дискриминировать, не допуская на государственную, военную и общественную службу и к работе в жизненно важных сферах (образование, транспорт, связь, медицина и проч.).

Евреи считались главными врагами русского народа и государства и православного христианства и отношение к ним было соответствующим. Черносотенцы верили в мировой еврейский заговор и объясняли им поведение российских евреев. И правые и националисты выступали против еврейского равноправия, в защиту существующих ограничений, а нередко и за их ужесточение. Предлагалось например лишить евреев подданнства, приравняв к иностранным гражданам, запретить участие в любых казенных подрядах, не брать евреев в армию (заменив службу особым налогом или службой в особых рабочих командах и т. д.). Еврейская эмиграция приветствовалась, однако отношение к сионизму было неоднозначным - выселение евреев из России правым нравилось, а подъем их национального самосознания - нет.

По мнению автора большинству черносотенцев оставался чужд прогрессивный расовый антисемитизм, однако сам же он приводит массу примеров обратного. Так, все черносотенные организации не принимали в свои ряды не только иудеев, но и крещеных евреев. Отказ орловского ОПС от соответствующей нормы привел к бойкоту организации со стороны прочих союзов. Лидер СРН Н. Е. Марков в III Думе публично говорил о евреях как об «особой человеконенавистнической расе». Не были редкостью и нападки на Ветхий Завет и еврейских праведников, что вынуждало даже поддерживавших черносотенцев православных иерархов выступать с соответствующими увещеваниями и т. д.

Еще большую склонность к расовому антисемитизму демонстрировали националисты. В соответствующем духе писали их идеологи П. И. Ковалевский (опять же нападая на Ветхий Завет), М. О. Меньшиков («азиатский преступный народ») и др.

Мировая война не изменила отношения правых и черносотенцев к евреям, хотя их, в роли главного врага, несколько потеснили немцы. Евреи обвинялись в спекуляции, мародерстве, шпионаже и проч., еврейских беженцев из черты оседлости предлагалось селить не в русских губерниях, а в Закавказье и т. д.

Против поляков черносотенцы и националисты также выступали единым фронтом, однако у националистов отношение к полякам как к одной из самых зловредных народностей парадоксальным образом сочеталось с позитивным восприятием их же в качестве «братьев-славян». Черносотенцы и националисты выступали за ликвидацию обособленного положения Привисленского края и правовую дискриминацию поляков, поддерживали столыпинский закон о западных земствах и создание Холмской губернии. Последний акт, впрочем, не вызывал особой радости у многих черносотенцев (выделяя «русскую» губернию правительство фактически признавало остальные привисленские «польскими»). В годы войны отношение правых к полякам заметно смягчилось ввиду неожиданной лояльности проявленной польским населением.

Финляндия являвшаяся фактически самостоятельным государственным образованием, дискриминировавшим русское население и укрывавшим российских революционеров также вызывала жгучую неприязнь правых и националистов. Они поддерживали политику ограничения финляндской автономии и распространения на нее общеимперского законодательства.

К свежепридуманным «украинцам», которых правые и националисты обычно именовали мазепинцами, отношение также было исключительно негативным - «преступная партия, движимая воспаленной ненавистью к России», «преступная секта», «маньяки раскола», «иудо-предатели» и т. п. И правые и националисты (среди которых было множество малоросов) выступали против любых успупок мазепинцам. Едва ли не единственным исключением был уроженец Полтавской губернии подольский архииерей Парфений (Левицкий), одновременно поддерживавший СРН и бывший почетным членом «Просвиты» и проводивший линию последней в местных епархиальных изданиях.

В годы войны украинская тема, в связи с появлением в рядах австрийской армии пресловутых сичевых стрельцов обрела второе дыхание, а отношение правых к мазепинцам еще более ухудшилось.

К мусульманскому населению черносотенцы относились весьма позитивно, приписывая ему природный монархизм и прочие добродетели. Пуришкевич в III Думе дошел даже до призывов к русской власти на Кавказе (!) «опираться только на мусульманское население», как «самое верное» (!!!). Симферопольский отдел СРН пытался вести агитацию среди крымских татар, в Уфимской губернии местные отделы СРН принимали мусульман, выдавая им нагрудные знаки без креста, но с цитатой из корана, а в Казанской губернии в 1908 году было создано целое Царско-народное мусульманское общество. Особого успеха эти попытки заигрывать с мусульманами, впрочем, не имели, так, упомянутое Царско-народное мусульманское общество уже в 1909 году было прикрыто властями из-за симпатий к панисламистам.

Из числа христианских народов Кавказа наибольшими симпатиями правых пользовались грузины и абхазы. Первые некоторыми черносотенными деятелями вообще записывались в «вернейших подданных», близких русским по духу (!). Вторых любили еще больше (верные сыны России, стоящие на страже православия и самодержавия!!!). В Абхазии имелся даже состоявший большей частью из абхазов отдел СРН.

Армян правые и националисты, напротив, очень не любили, считая их «евреями Кавказа», сепаратистами и главными врагами русского влияния в крае. М. О. Меньшиков, вообще склонный к расовому подходу, так и вообще записал армян в «сиро-евреев по крови».

Масонский вопрос тесно увязывался с еврейским. Черносотенцы верили в существование «жидо-масонского заговора» направленного против христианских монархий. Масонство в этой концепции выступало орудием мирового еврейства, разрушением христианских государств и обществ готовившим почву для еврейского господства. Черносотенные идеологи обнаруживали масонский след во всех революционных событиях того времени - российских, турецких, персидских, португальских, испанских. Изобличение масонов было одной из любимых тем черносотенных авторов. Националистов она интересовала существенно меньше, хотя и они отдали ей должное (те же Ковалевский и Меньшиков).

Социально - экономические взгляды

Одним из важнейших пунктов черносотенной программы было сохранение отмирающего сословного общества - «твердого оплота царского самодержавия» и «первого устоя политико-экономической жизни государства». [Взгляды, по крайней мере, некоторых черносотенцев в этом вопросе были близки к корпоративизму - население собрано в отдельные части, связанные между собой общностью интересов, занятий, промыслов, условий жизни и т. д. (А. А. Майков)]. Предлагалось не только сохранять и возрождать старые сословия, но и заводить новые - например, рабочее. Констатировалось, впрочем, что и уже существующие сословия пребывают в весьма скверном состоянии. Так, внутри дворянского сословия существует отчетливое разделение на потомственное дворянство и «интеллигентный пролетариат» (личные дворяне и проч.), интересы которых весьма различны.

Рабочий вопрос черносотенцы предлагали решать путем выделения рабочих в особое сословие, законодательных улучшений (сокращение рабочего дня, государственное страхование и проч.) и разного рода малых дел (организации потребительских обществ, обществ взаимопомощи, чайных и проч.). Создание профсоюзов в принципе приветствовалось - но при условии борьбы исключительно за экономические улучшения. На начальном этапе своей деятельности черносотенцам удалось привлечь на свою сторону часть рабочих - были созданы правые рабочие организации (Киевский и Екатеринославский союзы русских рабочих, Патриотическое общество мастеровых и рабочих железнодорожных мастерских в Уфе), численность отдела СРН на Путиловском заводе превышала 1,5 тыс. чел. и т. д., однако позднее популярность их сошла на нет, главным образом, из-за неспособности предложить рабочим привлекательную программу.

Националисты рабочим вопросом интересовались мало и работы в рабочей среде не вели.

В области крестьянского вопроса и черносотенцы и националисты выступали против насильственного перераспределения земли, справедливо указывая на его бесперспективность. Улучшения положения крестьян предлагалось добиваться за счет повышения качества крестьянского хозяйствования, облегчения податей, переселения и разного рода улучшений (развитие мелкого государственного кредита, продажи крестьянам по льготным ценам выкупленных казной помещичьих и казенных земель и проч.).

Отношение к столыпинской земельной реформе было неоднозначным - националисты и умеренные черносотенцы поддерживали в целом курс на разрушение общины, дубровинцы и прочие крайне правые общину защищали.

В годы войны предложения правых по крестьянскому вопросу дополнились передачей крестьянству земель конфискованных у немцев (причем умеренные черносотенцы и националисты выступали за отчуждение этих земель за выкуп, а дубровинцы - без вознаграждения), а также на присоединенных территориях - Н. Е. Марков предлагал изымать землю у галицийских иудеев и мазепинцев.

Переселенческую политику поддерживали и правые и националисты, дискуссии велись лишь о способах государственной поддержки переселенцев и общих ее размерах.

Борьба с пьянством занимала особое место в программах правых, [будучи для них по сути навязчивой идеей]. Пьянством объяснялось не только народное неблагополучие, но и распространение революционных идей. Черносотенцы вели с пьянством активную борьбу (агитация, открытие чайных, обществ трезвенников и проч.), требовали законодательных ограничений продажи спиртного (даже легкого алкоголя), выступали против винной монополии. Наиболее радикальная их часть требовала и введения сухого закона. Активность черносотенцев в этом вопросе очевидно способствовала введению сухого закона в начале Мировой войны. Этот акт приветствовался всеми черносотенцами, даже умеренными. Впрочем, воодушевление и святочные рассказы о том как похорошела Россия при сухом законе вскоре сменились разочарованием - население [внезапно] бросилось пить вместо водки всякую дрянь (денатураты, одеколон и проч.) и активно занялось самогоноварением. Ума это черносотенцам не прибавило - они требовали новых ограничений, теперь уже при продаже денатурата и проч. 20 февраля 1917-го (!) по инициативе правых в Государственном совете была создана комиссия для подготовки проекта о сохранении сухого закона и в послевоенное время, однако деятельность ее по понятным причинам не задалась.

Экономические взгляды черносотенцев были весьма ретроградными. Они фактически выступали за сохранение аграрного характера русской экономики, их пугали и само развитие капитализма и, отдельно, ускоренное развитие крупной промышленности, ведущее, с одной стороны, к росту численности пролетариата (взрывоопасный элемент), с другой - к росту влияния буржуазии (и ее претензий на доступ к политической власти). Поддерживать черносотенцы готовы были лишь среднюю, мелкую и кустарную «национальную» промышленность. Отдельного внимания удостаивались банковско-финансовые круги («денежное еврейство») и иностранные инвестиции в русскую экономику - «хищнические» и, конечно же, контролируемые «мировым еврейством», жаждущим порабощения страны. Идеалом для черносотенцев была замкнутая национальная, а еще лучше - автаркическая экономика.

Отношение к государственному вмешательству в экономику было двойственным - с одной стороны эффективность государственного сектора оценивалась весьма критически, с другой - черносотенцы желали усиления государственного регулирования в стратегически важных отраслях - для обуздания аппетитов крупного бизнеса. Подобные требования особенно усилились в годы Мировой войны.

Введенный С. Ю. Витте золотой стандарт осуждался, черносотенцы фактически поддерживали фиатные деньги, выпускаемые в пределах потребности экономики. Фактический отказ от «иудейских пут» золотого стандарта с началом войны приветствовался. При этом связь между растущей эмиссией и падением курса рубля забавным образом отрицалась. Некоторых правых (С. К. Глинка-Янчевский) обесценивание рубля даже радовало - падение доступности дорожающих иностранных товаров должно было помочь отечественным производителям.

В годы войны основным пунктом экономической программы черносотенцев сделалась борьба с дороговизной (основными виновниками которой, разумеется, объявлялись евреи). Предлагаемые меры (разнообразные ограничения банковской деятельности, введение предельной нормы прибыли и правительственных такс на товары первой необходимости и проч.) были направлены в основном против политических противников правых - крупного бизнеса и связанной с ним либеральной буржуазии.

В целом, как отмечает автор, приоритетными социальными группами для черносотенцев оставались поместное дворянство, православное духовенство и крестьянство - т. е. группы связанные с традиционным аграрным укладом. Отношение к крупному капиталу было настороженным, а местами враждебным. Антибуржуазность монархистов в значительной мере имела ксенофобский (прежде всего - антисемитский) характер. Рабочие, мещанство, средний и малый бизнес в целом поддерживались, но лишь в случае мирного отстаивания ими своих интересов.

Женский вопрос

Женский вопрос в программах правых партий специально не рассматривался, однако регулярно поднимался в выступлениях партийных лидеров и партийной печати. Черносотенцы в целом стояли на твердых патриархальных позициях - Kinder, Küche, Kirche. Определенные перемены в женском вопросе допускались, но, как отмечает автор, этот прогресс, по сравнению со взглядами либеральной и социалистической общественности был настолько мизерным, что современники его вообще не замечали.

Правые допускали присутствие женщины в системе образования, медицине, благотворительности, почтово-телеграфном ведомстве, однако были против их допуска в политику, государственный аппарат, земства, адвокатуру. В целом отвергалось и распространение на женщин избирательного права - в качестве одного из аргументов указывалось на низкий уровень образования женского населения. Суфражистки и феминистки вызывали у правых активное неприятие, деятельность их традиционно объяснялась еврейскими происками.

Тем не менее, как отмечает автор, женоненавистничество русским правым было чуждо - женщин они любили, но только когда те соответствовали их патриархальному и религиозному представлению о прекрасном.

Выступления правых против участия женщин в политике были, как мягко отмечает автор, на практике весьма непоследовательными. Фактически осуждалось участие женщин лишь в оппозиционном и революционном движении. В правые союзы женщины принимались без ограничений и некоторые из них играли в правых организациях весьма заметную роль: Е. А. Полубояринова была товарищем председателя и казначеем СРН, С. Л. Облеухова - членом Главной палаты Союза Михаила Архангела, С. А. Гольмберг - казначеем Киевского клуба русских националистов, женщины возглавляли ряд местных отделов СРН (в Вологде, Уфимской губернии, Богородске и проч.) и т. д. Довольно широко женщины были представлены и в правой печати. Активная деятельность властной Е. А. Полубояриновой (бывшей верной сторонницей Дубровина) в СРН и ее роль в расколе партии привели даже к запрету допуска женщин в Главный совет марковского союза.

Существовали также собственно женские правые организации: петербургские Союз русских женщин (с отделами в Воронеже, Севастополе, Самарканде, Петровске) и Женский союз правового порядка; Русский женский кружок учащихся в Москве; Кружок русских женщин в Вильно и Русский женский кружок в Минске; Общества русских женщин в Харькове и Казани. Они, впрочем, занимались в основном культурно-просветительской и благотворительной деятельностью.

Е. А. Полубояринова

Армия и флот

Армии и флоту в программных документах правых уделялось особое внимание. Правые поддерживали меры направленные на повышение боеспособности вооруженных сил, хотя их собственные предложения по этой части были местами весьма своеобразными. Так, вместо подготовки офицеров запаса из числа «слабосильных нытиков интеллигентов» предлагалось увеличить число кадетских корпусов и военных училищ [и видимо солить кадровых офицеров впрок], и производить в (в мирное время) отличившихся унтеров и рядовых.

Отношение к присутствию евреев в армии было негативным, но противоречивым. С одной стороны, отмечалось, что эти коварные создания «пробрались в армию и генеральный штаб» и «их влияние огромно» (М. О. Меньшиков), с другой - они, одновременно, всячески уклонялись от воинской службы, а попав на нее пристраивались не в Генеральный штаб, а в нестроевые и музыкальные команды (анонимная статья марковской «Земщины» от 21 января 1910 года). В целом, евреи уклоняющиеся от призыва «приносили вред», а евреи неуклоняющиеся от призыва «приносили вред сугубый» (Г. Г. Замысловский). Чтобы пресечь все это невероятное коварство предлагалось заменить для евреев службу особым налогом или призывать их в особые рабочие команды. Помимо евреев плохо служили также латыши, мусульмане и поляки (Н. Е. Марков). Обличалась также «немецко-шведско-польская клика» в высшем командовании (Стессель, Фок, Авелан и примкнувший к ним «армянин» Алексеев) из-за которой, разумеется, Россия и проиграла японскую войну.

Правые выступали против политизации армии и членства военных в политических организациях, однако распространение соответствующих запретов на их собственные союзы их очень возмущало - поскольку, дескать, «монархические союзы не являются политическими партиями в прямом смысле». Отставных офицеров и офицеров запаса в правых организациях было множество.

Большое внимание уделялось и военно-патриотическому воспитанию молодежи. В практическом плане это вылилось в поддержку движения потешных, созданного в 1909 году в Одессе правым деятелем А. А. Луцкевичем (потешные роты из детей 10 - 16 лет занимались начальной военной подготовкой и гимнастикой).

Отношение к возрождению флота было противоречивым - часть правых поддерживала строительство дредноутов (гр. А. А. Бобринский, А. С. Вязигин и проч.), часть требовала сначала навести в Морском ведомстве порядок (Пуришкевич и Шульгин), часть вообще выступала в духе французской «молодой школы» - подводные лодки, миноносцы и крейсера вместо дредноутов (Н. Е. Марков и А. И. Савченко). Перед войной, впрочем, противники дредноутов диаметрально пересмотрели собственные взгляды - строительство дредноутов поддержал император.

Состояние армии и флота перед войной правые в целом оценивали весьма критически и большой войны боялись.

Образование и молодежная политика

Народное образование правые желали развивать на русских национальных и религиозных началах. Школа должна была также играть важную роль в русификации инородцев, воспитывая их как «русских по государственным воззрениям». Так, идеолог ВНС П. И. Ковалевский писал, что воспитание русских детей должно быть чисто русским национальным, дети других культурных народностей должны воспитываться в духе патриотическом, а дети некультурных инородцев (чукчи, юкагиры, лопари, саамы и проч.) - также в русском национальном, чтобы стать нераздельной частью русского народа.

Правые выступали также за усиление роли государственой школы и требовали введения государственной монополии на издание учебной литературы. Изо всех типов народной школы правым больше всего нравилась, естественно, церковно-приходская.

Существующая школьная система подвергалась жесткой критике - «безрелигиозно-космополитическая», «орудие государственного разложения» и проч. Особенную активность на ниве обличения системы образования проявлял Пуришкевич. В 1913 году Союз Михаила Архангела издал вызвавшую большой шум брошюру с говорящим названием - «Школьная подготовка второй русской революции». В 1914 году тот же Пуришкевич, при поддержке правительства, создал Всероссийское Филаретовское общество народного образования, целью которого заявлялось развитие русского образования в национально-церковном духе (из-за начавшейся войны оно никак себя не проявило).

СРН планировал открыть собственные школы и гимназии, а Русское собрание создать систему национальных школ всех ступеней, однако практически были созданы лишь школа для детей бедных родителей при отделе СРН во Владимире, гимназия Русского собрания в Петербурге (1907) и гимназия при Иркутском отделе Русского собрания. Собственную гимназию открыл также Одесский Союз русских людей. Московские монархисты устроили церковно-приходскую школу, названную в честь В. А. Грингмута (который при жизни тоже строил планы создания сети национальных русских школ).

Состояние высшей школы правых также не устраивало - обращалось внимание на засилье инородцев и космополитической интеллигенции, участие студентов и преподавателей в революционном и оппозиционном движении, падение качества образования. Предложения по оздоровлению высшей школы включали ликвидацию ее автономии, изгнание из вузов преподавателей и студентов занимающихся политикой, запрещение студенческих организаций и проч.

Правые поддерживали также академическое движение консервативных студентов. Правые студенческие организации начали появляться в русских вузах с 1899 года, когда в Киевском университете было образовано Русское общество националистов (среди его членов были В. В. Шульгин и А. И. Савенко). В 1902 году подобные организации были официально разрешены властями и в 1905 - 1907 годах имелись уже в нескольких вузах - Петербургском, Харьковском, Новороссийском, Киевском и Казанском университетах и Петербургском Лесном институте. Официальной целью их деятельности было восстановление «академического порядка», нарушаемого революционными проявлениями (откуда и «академисты»). В годы первой революции малочисленные группы правых студентов, впрочем, никак себя не проявили - подавляющее большинство студентов исповедовало леволиберальные взгляды. Не нашли академисты поддержки и в преподавательской среде, большей частью настроенной оппозиционно.

Заметную роль они начинают играть с 1908 года, когда правым студентам петербургских Политехнического, Горного и Лесного институтов совместными усилиями удалось сорвать студенческую забастовку. В октябре 1908 года в Петербурге, при поддержке Пуришкевича и Союза Михаила Архангела (вообще отдавших много сил поддержке академистов), был создан Академический союз, объединивший соответствующие организации ряда петербургских вузов. К академическому движению примкнула и часть консервативной профессуры - А. И. Соболевский, П. А. Кулаковский и проч. Само движение не было однородным, включая людей разных взглядов - от крайне правых до праволиберальных. Помимо Петербурга академические объединения существовали в Москве, Киеве, Варшаве, Одессе. В 1910 - 1914 годах академические корпорации имелись в 22 - 29 русских вузах (из 117). Общая их численность была невелика, по разным подсчетам, от 1 - 3 до 5 - 10% студентов. С началом войны движение пошло на спад и вскоре совсем заглохло, что было связано как с оттоком студентов в действующую армию, так и с прекращением правительственных и частных субсидий.

Помимо академистов в высшей школе существовали и чисто партийные правые структуры - студенческие отделы СРН, Союза Михаила Архангела, Всероссийского национального студенческого союза (созданной в 1909 году дочерней организации ВНС). В Москве имелся и студенческий отдел Союза русских людей.

Помимо поддержки академистов правые практиковали и иные формы работы с молодежью. И черносотенцы (в первую очередь, тот же Пуришкевич) и националисты активно поддерживали молодежное движение «соколов», созданное по примеру аналогичного чешского и прочие молодежные политические и спортивные общества и кружки.

Самой заметной правой молодежной организацией было созданное в 1907 году киевское общество «Двуглавый орел». Общество издавало одноименную газету, проводило мероприятия разного рода, открыло несколько отделов (в Екатеринославе, Нежине, Запорожье-Каменском). В 1912 года во главе общества встал сын известного церковного историка, студент Киевского университета В. С. Голубев. При нем «Двуглавый орел» из скучной малофеевщины превратился в организацию «прямого действия» - члены общества публично жгли портреты Шевченки и Франца-Иосифа, громили украинские книжные магазины, травили Бейлиса и его сторонников и проч., подвергаясь за это преследованиям властей. С началом войны большая часть активистов общества ушла на фронт добровольцами и деятельность его замерла. Сам Голубев осенью 1914 года был смертельно ранен в бою с австрийцами.

В. С. Голубев

Культура

Взгляды правых на культуру определялись идеологическими концепциями которых они придерживались - творческая деятельность не должна была вступать в конфликт с православным вероучением, монархическими принципами и интересами русской народности. Большая часть тогдашней культурной реальности правых, соответственно, не устраивала и подвергалась критике и разнообразным нападкам.

В литературе ценились классики - Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Фет, Тютчев, Гончаров, Достоевский, резко критиковались Л. Толстой (талантливый писатель, но безбожник, еретик и анархист), М. Горький (писатель способный, но «певец общественной рвани»), Л. Андреев (безнравственный порнограф), А. Куприн (тож), Шевченка (безбожник, нигилист, мазепинец), Блок, Сологуб, Белый, З. Гиппиус (сатанисты) и т. д.

Нападкам подвергались театральный репертуар (разложение нравственности и оскорбление религиозных и патриотических чувств) и, особенно, новомодный кинематограф (играет на низменных чувствах населения). Доходило и до срыва театральных постановок («Саломея» антрепризы В. Коммисаржевской) и киносеансов. Особенно активную роль во всей этой культурной войне играли Пуришкевич и его Союз Михаила Архангела.

Сами правые довольно активно занимались культурно-просветительской деятельностью. Наибольшую активность здесь демонстрировало Русское собрание, регулярно организовывавшее разнообразные лекции, доклады, музыкальные и поэтические вечера. Активен был и Союз русских женщин, устраивавший концерты, балы, «вечера родной старины» и проч. Аналогичной деятельностью занимались также местные отделы черносотенных союзов и связанные с ними организации.

У националистов роль Русского собрания играл Всероссийский национальный клуб, помимо политической деятельности занимавшийся и культурно-просветительской - доклады, музыкальные вечера, издание брошюр, календарей, открыток и проч. с национальной тематикой. Литературно-музыкальные вечера с докладами устраивал и Киевский клуб русских националистов.

Правые и правительство

читать дальше

Черносотенцы считали себя безоговорочными защитниками самодержавия, однако на правительство и правительственную бюрократию эта безоговорочная лояльность не распространялась.

Премьер С. Ю. Витте черносотенцами откровенно демонизировался. В вину Витте (побуждаемому, конечно же, евреями и, «по всем признакам», масону) ставили всё на свете - потворство революции, Манифест 17-го октября, мир с Японией, внешние займы, винную монополию и проч. Немногим лучше было отношение к Витте и у националистов.

Отношение к П. А. Столыпину было противоречивым - принимаемые им меры по борьбе с революцией черносотенцы поддерживали, однако проводимые премьером реформы находили поддержку далеко не у всех правых. Столыпина подозревали в «диктаторском властолюбии» и попытках узурпации царкой власти, в вину ему ставилось сотрудничество с либералами-октябристами и проч. Остроты добавляли и попытки премьера цивилизовать само черносотенное движение, выдавив с политической сцены праворадикалов и превратив черносотенные союзы из партий уличного действия в парламентские.

Радикальная часть черносотенцев (А. И. Дубровин, Н. Н. Тиханович-Савицкий и проч.) быстро перешла в оппозицию премьеру, обвиняя его во всех смертных грехах (в том числе и медийно, через дубровинское «Русское знамя» и проч.) и подвергаясь за это гонениям. Умеренная (В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков, И. И. Восторгов) предпочла сотрудничать с правительством, избежав маргинализации и получая соответствующие плюшки - в обмен на понижение градуса критики и утрату значительной доли самостоятельности. Впрочем, после гибели Столыпина и эта публика не постеснялась задним числом обличать покойного и его политику.

Националисты, напротив, видели в Столыпине образцового национального лидера и поддерживали его практически по всем вопросам. ВНС был, в полной мере, «столыпинской» партией.

В Н. Коковцов не нравился ни правым, ни националистам. Так, для Н. Е. Маркова он был продолжателем дела Витте и «прислужником международного еврейства». ВНС, лишившийся при Коковцове статуса правительственной партии, также фактически перешел в оппозицию правительству.

В годы Мировой войны черносотенцы занимали двойственную позицию. С одной стороны, их самих не устраивали состав и политика действующего правительства и они позволяли себе публично критиковать их по частным вопросам (а непублично критиковали куда жестче), с другой - правые постоянно вставали на защиту правительства от нападок леволиберальной общественности (чем сами копали себе могилу). Часть правых (Пуришкевич) и националистов (Шульгин и Ко) в ходе войны перешла в оппозицию, формально (Шульгин) или фактически (Пуришкевич), присоединившись к леволиберальному лагерю.

Из числа руководителей МВД поддержкой черносотенцев пользовались П. Н. Дурново, Н. А. Маклаков и А. Н. Хвостов, на которых смотрели как на соратников и единомышленников. А. Г. Булыгин, А. А. Марков, Б. В. Штюрмер, А. А. Хвостов, бывшие в свое время членами правой группы Государственного совета, также обычно не подвергались резкой критике. Негативно воспринимались П. Д. Святополк-Мирский, Н. Б. Щербатов, А. Д. Протопопов.

Националисты среди министров внутренних дел своих единомышленников не находили, за исключением, разумеется, Столыпина.

Отношения правых с местными властями обычно определялись личностью и взглядами конкретного губернатора / градоначальника. Покровителями правых были петербургский градоначальник В. Ф. фон дер Лауниц, московский генерал-губернатор С. К. Гершельман, киевский и костромской губернатор А. П. Веретенников, ярославский губернатор А. А. Римский-Корсаков, черниговский губернатор Н. А. Маклаков, уфимский губернатор А. С. Ключарев, курский и бессарабский губернатор М. Э. Гильхен и проч. Хватало при этом и местных руководителей враждебно настроенных к чернососотенцам - уфимский губернатор Б. П. Цехановецкий, саратовский губернатор С. С. Татищев и проч.

У более респектабельных националистов отношения с властями на местах складывались куда лучше, особенно в западных губерниях.

Несмотря на непростые отношения с властями правые партии на протяжении всего периода своего существования пользовались правительственными субсидиями. Это объяснялось прежде всего отсутствием других значительных источников финансирования - членские взносы были небольшими и собирались плохо, крупные частные спонсоры правых поддерживали редко. Казенные деньги поступали разными путями - в виде личных царских пожертвований (100 тыс. руб. на покупку нового здания для Русского собрания и проч.), от МВД (напрямую или через Департамент полиции), министерства двора, министерства народного просвещения и проч.

Сами лидеры черносотенцев в получении денег от и так поддерживаемого ими режима обычно ничего дурного не видели, но официально никогда этого не признавали - по политическим соображениям.

Умеренные черносотенные организации, основные получатели казенных субсидий, подвергались нападкам и слева и справа. Леволиберальная общественность клеймила их бесприниципными наймитами власти, а праворадикальная, соответственно, обвиняла в сервильности и продаже принципов за деньги.

Дубровинский СРН, по воспоминаниям С. Е. Крыжановского, поначалу получал по 15 тыс. руб. в месяц - на нужды организации и издание «Русского знамени» (сам Дубровин говорил о 10 тыс. руб. в неделю, получаемых через Пуришкевича, тогдашнего своего зама), однако после перехода в оппозицию Столыпину Дубровина дотаций лишили.

Как правило, лидеры черносотенных организаций получали по 12 - 15 тыс. рублей в месяц (большей частью уходивших на содержание правых газет). Дополнительные субсидии выделялись на проведение предвыборных кампаний, черносотенных съездов и совещаний. Ежегодно казна тратила на эти цели примерно 250 - 300 тыс. рублей (в 1905 - 1907 годах вероятно больше).

При Коковцове материальная поддержка правых существенно сократилась, а в годы Мировой войны, наоборот, возросла, особенно увеличившись при министре внутренних дел А. Н. Хвостове. Так, Н. Е. Марков стал получать ежемесячно 16 тыс. вместо 12 и крупные суммы единовременно (всего до 300 тыс. руб. в год). Пуришкевич в 1914 - 1916 годах получил около 100 тыс. руб. (член его союза Г. И. Кушнырь-Кушнарев - еще 160 тыс. - на органзацию продовольственных лавок).

ВНС и отдельные его лидеры при Столыпине также получали правительственные субсидии, однако в декабре 1911 года, уже при Коковцове, от них отказались.

В целом, как отмечает автор, массовое черносотенное движение было необходимо правительству в 1905 - 1907 годах, в условиях революции. После ее подавления черносотенцы стали не нужны, их терпели, но сотрудничества с ними стеснялись, фактически содействуя ослаблению движения. Все послереволюционные составы правительства придерживались не охранительного, но умеренно реформаторского курса, фактически поддерживая постепенную либерализацию общественно-политических отношений, для черносотенцев неприемлемую. Сами правые, получая отдельные назначения на важные государственные посты, упустили все шансы переломить ситуацию в свою пользу.

Правые и парламент

читать дальше

К представительным учреждениям черносотенцы в принципе относились негативно, объявляя их несостоятельными западными институциями только разлагающими государство. Лишь некоторые из них (московский Союз русских людей) поддерживали создание представительного учреждения, но в форме законосовещательного сословного Земского собора.

Учреждение парламента, [ведущее к ограничению / фактической отмене самодержавия], соответственно, ставило черносотенцев в весьма глупое положение. Выходили они из него следующим образом. Во-первых отрицался сам факт ограничения самодержавия - парламент, дескать, учрежден царем по его собственной воле. По той же причине (парламент есть проявление царской воли) черносотенцы, скрепя сердце, соглашались мириться с его существованием и даже участвовать в его деятельности.

Умеренно правые / будущие националисты учреждение парламента, напротив, приветствовали, считая его возрождением старинных устоев русской жизни.

В выборах в I Думу участвовали все крупные правые организации. Результат выборов, впрочем, оказался для них провальным. Никто из черносотенных лидеров в Думу не прошел, СРН вообще не провел ни одного кандидата, Партия правового порядка провела одного. Всего, по разным оценкам, в Думу попало от 7 до 12 монархистов, никак себя не проявивших.

На выборах во II Думу местные организации СРН местами сотрудничали с октябристами, часть правых кандидатов (Пуришкевич и проч.) были поддержаны Столыпиным. Правым удалось хорошо выступить в Бессарабии, на Волыни и в Киеве и провести в Думу нескольких видных деятелей - П. А. Крушевана, В. М. Пуришкевича, П. Н. Крупенского, В. В. Шульгина, гр. В. А. Бобринского, однако общее их представительство оказалось невелико - в группе правых монархистов было лишь 10 депутатов, помимо этого ряд умеренных правых примкнул к октябристам или остался беспартийным. В этой Думе правые оказались заметны - осознав, что им ничего не светит, они активно провоцировли левое большинство, стремясь добиться скорейшего роспуска и этой Думы.

Роспуск II Думы в июне 1907 года сопровождался изменением избирательного законодательства (пресловутый «третьеиюньский переворот»). Изменения в законодательстве и настроениях населения и правительственная поддержка способствовали успеху правых на выборах в III Думу. Они показали хорошие результаты в нескольких регионах - в Бессарабской, Витебской, Вологодской, Волынской, Гродненской, Киевской, Курской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Псковской, Саратовской, Тульской, Харьковской, Херсонской и Черниговской губерниях. Всего в Думу прошло примерно 140 правых депутатов [на, фактически, 441 место, т. е. почти 32%]. Большая часть из них присоединилась к двум фракциям - правых (51 депутат в начале работы нижней палаты и 46 - к концу, т. е. примерно 12 - 10%) и умеренно правых (69 человек - примерно 16%).

Фракцию правых, объединявшую представителей разных черносотенных партий, возглавил лидер курских черносотенцев, обрусевший потомок французских эмигрантов-роялистов, гр. В. Ф. Доррер. После его смерти в 1909 году фракцию возглавлял харьковский профессор-историк А. С. Вязигин. Неформальными лидерами фракции были В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков, Г. Г. Замысловский и (до 1911 года) В. В. Шульгин. Фракция тесно сотрудничала с правой группой Государственного совета, создав с целью координации действий специальное Осведомительное бюро (по три депутата от каждой палаты и председатель - член верхней палаты кн. А. А. Ширинский-Шахматов).

В Думе правые поддержали ряд полезных, с их точки зрения, законов (о строительстве Амурской железной дороги, страховании рабочих, ограничении автономии Финляндии, выделении Холмской губернии, выходе из общины) и оппонировали либеральным законопроектам, однако в целом кпд работы фракции был невелик.

Гр. В. Ф. Доррер, А. С. Вязигин, Г. Г. Замысловский

Фракцию умеренно правых возглавлял П. Н. Балашев, наиболее заметными ее представителями были гр. В. А. Бобринский, Л. В. Половцов, П. Н. Крупенский, Д. Н. Чихачев, А. А. Потоцкий, А. С. Гижицкий, епископ Холмский Евлогий (Георгиевский). В Думе умеренно правые [представлявшие в основном малороссийские губернии] занимали позицию между правыми и октябристами.

В начале 1908 года в Думе образовалась еще одна правая группа - национальная, состоявшая в основном из депутатов от белорусских губерний. Председателем ее был кн. А. П. Урусов, видными представителями В. Г. Ветчинин, Н. К. фон Гюббенет, А. А. Мотовилов, Н. Н. Ладомирский. В состав группы изначально входило 26 депутатов (к 1909 году осталось 18), в идеологическом плане она располагалась между умеренно правыми и черносотенцами.

В конце октября 1909 года умеренно правые и национальная группа объединились, сформировав русскую национальную фракцию (91 депутат, к концу III Думы - 75, т. е. примерно 21 - 17%). Во главе объединенной фракции встал П. Н. Балашев (кн. Урусов, конфликтовавший с Балашевым, перешел к правым). В 1911 году к националистам из правой фракции перешел В. В. Шульгин. В отличии от правой фракции, состоящей из представителей разных партий и бывшей фактически автономной составляющей правого движения, фракция националистов была тесно связана с ВНС и большинство ее лидеров входили в состав Главного совета союза.

В апреле 1911 года от националистов отделилась группа независимых националистов П. Н. Крупенского (16 - 17 человек), формальной причиной были разногласия по национальному вопросу, фактической - желание Крупенского и его клиентеллы отмежеваться от теряющего позиции Столыпина. Позднее группа Крупенского поддерживала нового премьера В. Н. Коковцова.

В III Думе националисты были главной опорой Столыпина, блокируясь, в зависимости от обстоятельств, либо с правыми, либо с октябристами.

Кн. А. П. Урусов, епископ Холмский Евлогий (Георгиевский) и П. Н. Крупенский

В выборах в IV Думу участвовали лишь представители марковского СРН, Союза Михаила Архангела и ВНС. Дубровинцы и прочие ультраправые к этому времени в деятельности Думы окончательно разочаровались и не только устранились от участия в новым выборах, но и всячески нападали на умеренных черносотенцев, успевших оценить преимущества представительных учреждений и от Думы отказываться уже не желавших.

Правительство, желавшее получить максимально лояльный состав Думы, на этих выборах особенно активно использовало административный ресурс. Особенно «отличились» Курская, Волынская, Нижегородская и, в меньшей степени, Вятская губернии, обеспечившие правым более половины депутатского состава. Админресурса, однако, оказалось недостаточно - фракция правых в IV Думе увеличилась незначительно - 64 депутата (14%) и один примыкающий. Группу возглавил бывший нижегородский губернатор А. Н. Хвостов. С самого начала внутри фракции обозначилось два течения. Первое (А. Н. Хвостов и проч.) выступало за сотрудничество с умеренно правыми, второе (Н. Е. Марков, Г. Г. Замысловский и проч.) - за сохранение идеологической невинности и против каких-либо компромиссов. Борьба между этими течениями едва не привела к развалу фракции - Хвостов со сторонниками (всего 46 депутатов) собрался переходить к националистам и этот исход удалось предотвратить лишь в последний момент. Победа в итоге осталась за марковцами - Хвостова во главе фракции сменил профессор С. В. Левашов, однако, как позднее выясилось, она была скорее «пирровой».

Ряд событий конца ноября 1916 года (разрыв с правыми Пуришкевича и скандальная выходка Н. Е. Маркова, оскорбившего в запале председателя Думы) привел к фактическому распаду фракции - из нее выделилась группа независимых правых (председатель кн. Б. А. Голицын), ничем себя, впрочем, проявить не успевшая.

А. Н. Хвостов, С. В. Левашов и кн. Б. А. Голицын

Фракция русских националистов и умеренно правых в IV Думе включала 88 депутатов (почти 20%), председателем ее остался П. Н. Балашев. Еще 33 депутата вошли в группу П. Н. Крупенского, именовавшуюся теперь группой центра.

В рядах националистов также быстро наметился кризис, здесь также образовались два течения: группа П. Н. Балашева выступавшая за тесный союз с правыми и против поддержки правительства Коковцова и другая группа (Шульгин, Савенко, Демченко) - выступавшая за альянс с октябристами и общую поддержку премьера (за исключением экономических вопросов).

В августе 1915 года «левая» группа националистов [22, позднее, 36 депутатов], возглавляемая гр. В. А. Бобринским и В. В. Шульгиным окончательно отделилась от фракции, образовав прогрессивно-национальную группу и примкнув к оппозиционному Прогрессивному блоку.

К Февралю правые и националисты в Думе были представлены следующими группами: пребывающими в полной прострации остатками фракции правых (ок. 20 депутатов); группой независимых правых кн. Б. А. Голицына (32 - 34 депутата); фракцией националистов и умеренно правых П. Н. Балашева (49 депутатов); группой прогрессивных националистов Бобринского - Шульгина (33 депутата) и группой центра Крупенского (32 депутата). Две последних входили в состав оппозиционного Прогрессивного блока.

В. В. Шульгин, А. И. Савенко, гр. В. А. Бобринский

***

В верхней палате парламента, Государственном совете, правые были представлены двумя группами - правой и правого центра.

Правая группа была создана весной 1906 года и изначально включала 43 члена (22% состава Совета). Позднее ее численность увеличивалась, достигнув максимума в 1910 - 1911 годах - 79 человек (41%). После 1911 года в состав группы входило от 57 до 71 чел. Группа была одним из двух крупнейших объединений членов Совета - в состав другого, группы центра, входило от 51 до 93 чел.

Председателями группы были С. С. Гончаров (1906 - 1908), П. Н. Дурново (1908 - 1911, 1911 - 1915), П. П. Кобылинский (1911), гр. А. А. Бобринский (1915 - 1916), И. Г. Щегловитов (1916 - 1917) и А. Ф. Трепов (с 19 января 1917).

Программного документа группа не имела и была в общем довольно аморфным объединением, включавшем как черносотенцев, так и либеральных консерваторов, нередко расходившихся во мнениях. Помимо этого существовало и разделение на членов по назначению (в целом скептически относящихся к Думе) и членов по выборам, обычно считавших ее необходимым учреждением.

Группа поддерживала тесную связь с правой фракцией Думы и монархическими организациями (особенно с Русским собранием, из 43 первоначальных членов группы в Собрании состояло 17) и Объединенным дворянством.

В годы войны группа оказалась охвачена кризисом, умеренная ее часть была недовольна попытками П. Н. Дурново объединить правых Государственного совета и Думы и вообще сближением с черносотенцами. Часть членов группы перешла в более умеренные объединения, угроза распада группы вынудила П. Н. Дурново передать руководство более гибкому гр. Бобринскому. Несмотря на попытки оздоровления группы за счет замены ее назначаемой части к началу 1917 года она продолжала пребывать в состоянии глубокого кризиса.

П. Н. Дурново и А. Б. Нейдгардт

Умеренно правые члены Государственного совета объединялись сначала в подгруппу группы центра, а с 1911 года - самостоятельную группу правого центра. Бессменным ее председателем был шурин Столыпина А. Б. Нейдгардт. С образованием ВНС группа сделалась проводником его политики в Государственном совете. Несмотря на малочисленность (в 1912 - 1917 годах в ее состав входило от 16 до 25 человек) группа отличалась завидными сплоченностью и дисциплиной и играла важную роль в Совете, в зависимости от обстоятельств голосуя то вместе с правыми, то вместе с центром.

Правые и церковь

читать дальше